Zink in verstopften Spritzen nachgewiesen

Für das Pharmaunternehmen MSD hat ANAXAM mithilfe von Forschenden des PSI untersucht, ob Zink zur Verstopfung von Fertigspritzen beitragen kann.

Exzellenz-Zentrum der ESA in der Schweiz eröffnet

Die feierliche Eröffnung des «European Space Deep-Tech Innovation Centre» ESDI brachte hochkarätige Gäste zusammen.

Meilenstein der Superlative

PSI-Spin-off Araris Biotech AG erreicht Bewertung auf Unicorn-Level!

Die ESA kommt in die Schweiz

Eine Vertragsunterzeichnung zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA und dem PSI markiert den Start des «European Space Deep-Tech Innovation Centre» ESDI.

Wie Katalysatoren gefährliche Stickoxide beseitigen

In der industriellen Katalyse ist Eisen nicht gleich Eisen.

Schnell wie ein Flug, sauber wie ein Zug

In einer schweizweiten Zusammenarbeit haben Forschende die voraussichtlichen Umweltauswirkungen von sogenannten Hyperloop-Systemen untersucht.

Nachhaltiger Flugtreibstoff vom PSI-Campus

In Zusammenarbeit mit dem Klima-Start-up Metafuels entsteht auf dem PSI-Campus eine Pilotanlage zur Herstellung von nachhaltigem Flugtreibstoff.

Eine neue Partnerschaft für die Kernfusion

Proxima Fusion aus München und das PSI haben einen Rahmenvertrag unterzeichnet.

Zusammenarbeit in der Reaktorforschung

Copenhagen Atomics und das Paul Scherrer Institut PSI haben einen Kooperationsvertrag über eine umfangreiche experimentelle Zusammenarbeit geschlossen.

Switzerland Innovation Park Innovaare feiert Eröffnung

Nach vierjähriger Bauzeit ist neben dem Paul Scherrer Institut PSI in Villigen (AG) ein moderner Innovationspark mit 23 000 m2 Reinräumen, Labors, Präzisionswerkstätten, Büros und Meetingräumen entstanden.

Neues Verfahren zur Herstellung von Halbleitern

Das Paul Scherrer Institut PSI arbeitet mit dem finnischen Unternehmen PiBond an der kommerziellen Nutzung hoch entwickelter Halbleiterprodukte, die mittels EUV-Lithografie hergestellt wurden.

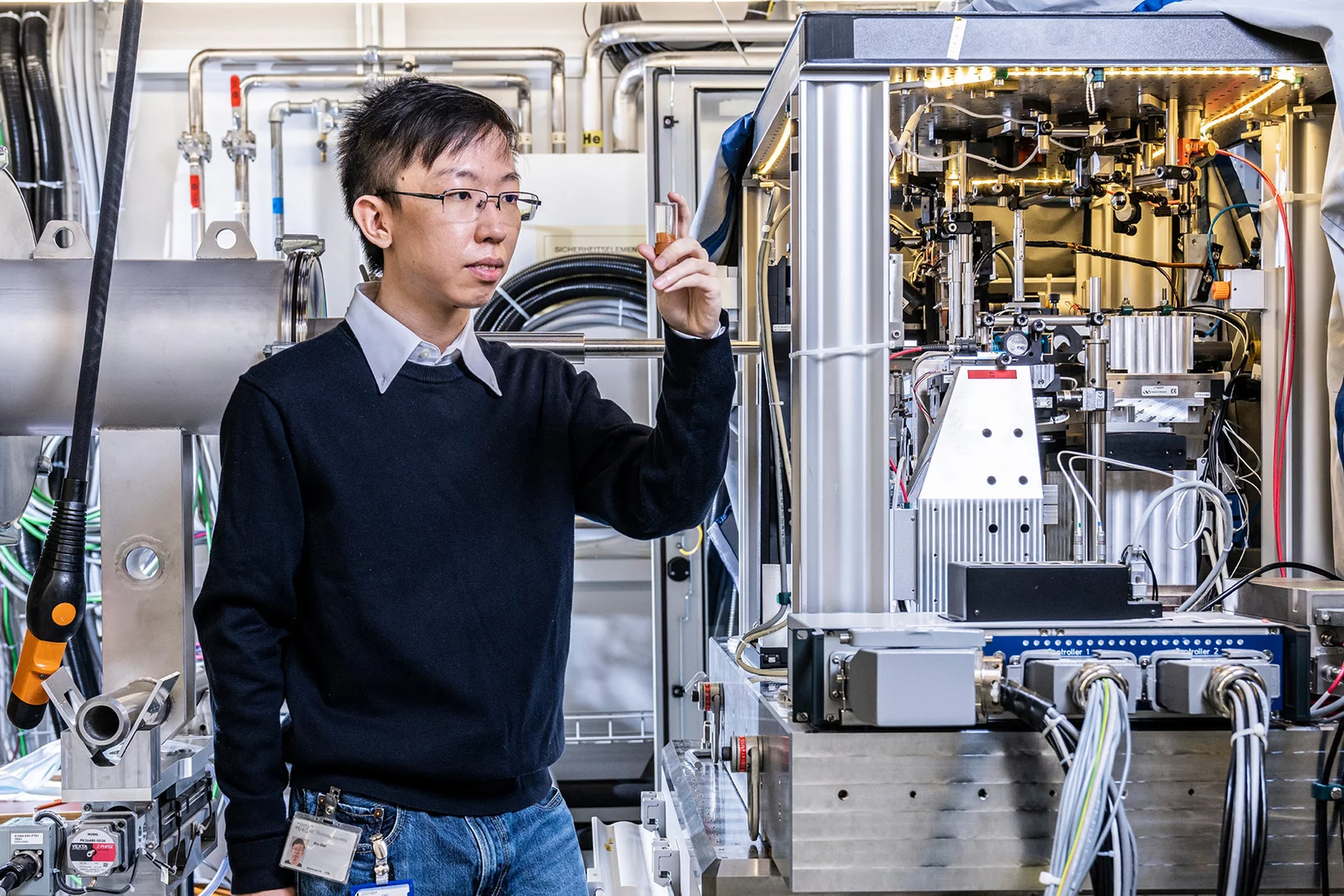

SwissFEL leuchtet für industrielle Anwender

Dank Hochdurchsatzexperimenten können neue Nutzergruppen aus der Strukturbiologie vom XFEL-Licht profitieren.

Flugzeuge nachhaltig antreiben

Fliegen ohne CO2-Fussabdruck – das PSI und die Firma Metafuels AG entwickeln eine neue Technologie zur Produktion von nachhaltigem Flugtreibstoff.

Hightech-Unternehmen VDL ETG wird Nachbar des PSI

Das niederländische Unternehmen VDL ETG hat einen Mietvertrag mit dem Park Innovaare unterzeichnet.

Swiss PIC unterstützt die Schweizer Photonik-Industrie

Das Technologietransferzentrum Swiss PIC wird im Park Innovaare angesiedelt sein.

«Excelsus» feiert zehnjähriges Jubiläum

Das PSI-Spin-off «Excelsus Structural Solutions» führt an der SLS Messungen im Auftrag von Kunden durch.

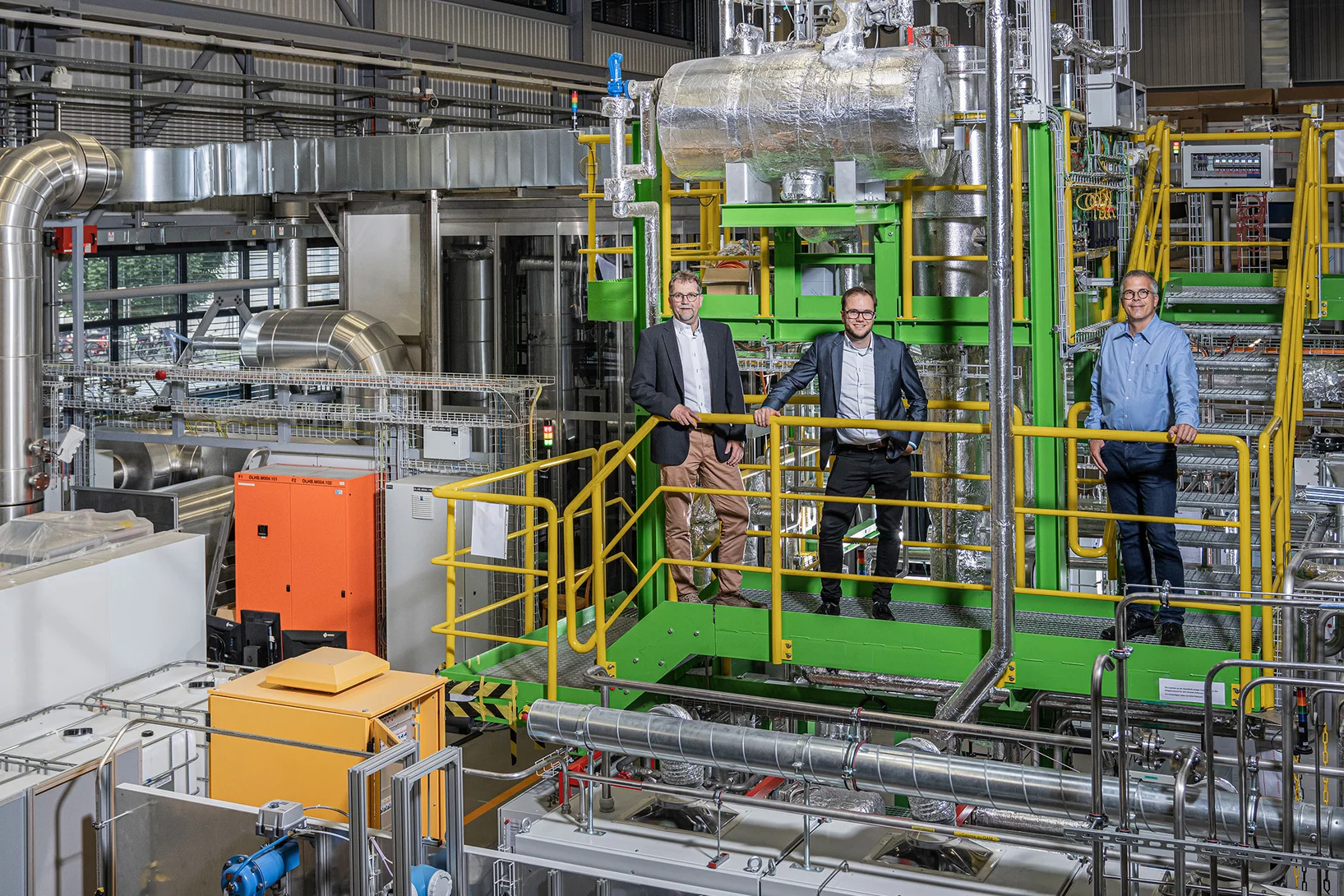

Mit vereinten Kräften für die Energiewende

Das Paul Scherrer Institut PSI und das Start-up AlphaSYNT vermarkten einen neuen Ansatz, um Energie in Form von Methangas zu speichern.

«Wenn man in einer gewissen Position ist, sollte man sich nicht verstecken»

Kirsten Moselund leitet das neue Labor für Nano- und Quantentechnologien. Im Interview spricht sie über die Quantenforschung am PSI und wie die Nanophotonik dabei helfen kann.

Neuartige Röntgenlinse erleichtert Blick in die Nanowelt

Erstmals gibt es nun eine achromatische Linse auch für Röntgenlicht – entwickelt am PSI.

Nachbar mit Unternehmergeist

Der Park Innovaare direkt neben dem PSI expandiert – mit dem bewährten Ziel, Schweizer Spitzenforschung in konkrete Anwendungen und profitable Unternehmen zu überführen.

Neue Katalysatoren für Pharmahersteller

PSI-Forschende entwickeln gemeinsam mit Roche neue, potenziell effizientere Katalysatoren für die Herstellung von medizinischen Wirkstoffen.

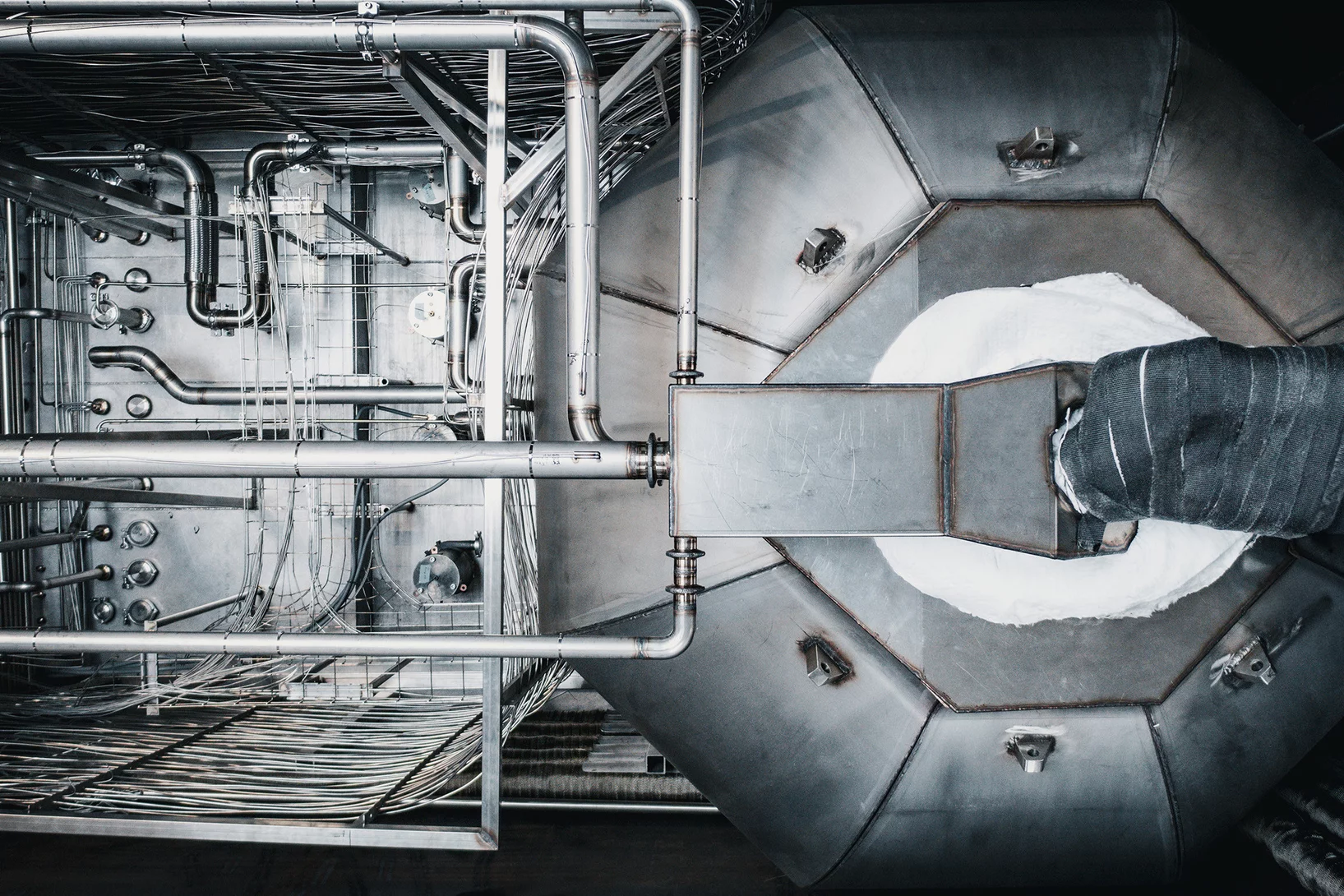

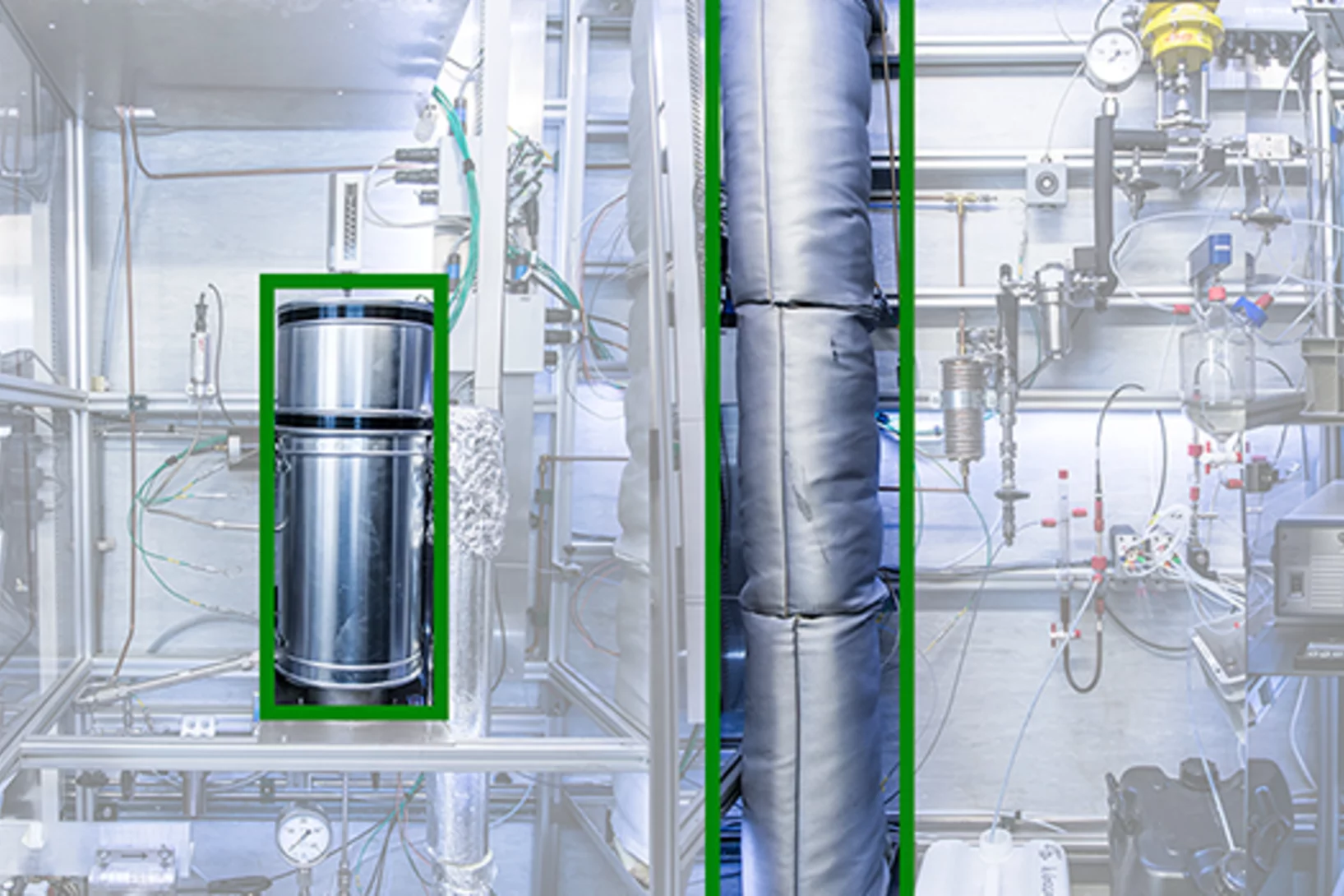

Aus Biomasse das Maximum an Energie herausholen

Forschende des PSI starten den Betrieb einer revolutionären Pilotanlage zur Produktion von synthetischem Biogas.

Das Bindeglied zwischen Theorie und Experiment

Ohne fundamentale Konstanten gibt es keine Physik.

Wie Katalysatoren altern

Katalysatoren, die in der Industrie eingesetzt werden, verändern über die Jahre ihre Materialstruktur. Mit einer neuen Methode haben PSI-Forschende dies nun auf der Nano-Skala untersucht.

Patente als Trumpf

John Millard leitet am PSI den Technologietransfer. In diesen Bereich fällt auch das Patentwesen. Im Gespräch erzählt er, wie das PSI sein Wissen mit Patenten schützt und dank seiner Patente die Zusammenarbeit mit der Industrie und anderen Forschungsinstituten noch stärker fördert.

Forschung mit Patent

Am PSI entwickeln Forschende innovative Technologien, neue biologische Wirkstoffe und präzisere Messinstrumente. Das bringt die Wissenschaft und die Schweizer Wirtschaft voran. Die besten Ideen werden mit Patenten geschützt und machen das PSI zum begehrten Partner für die Industrie.

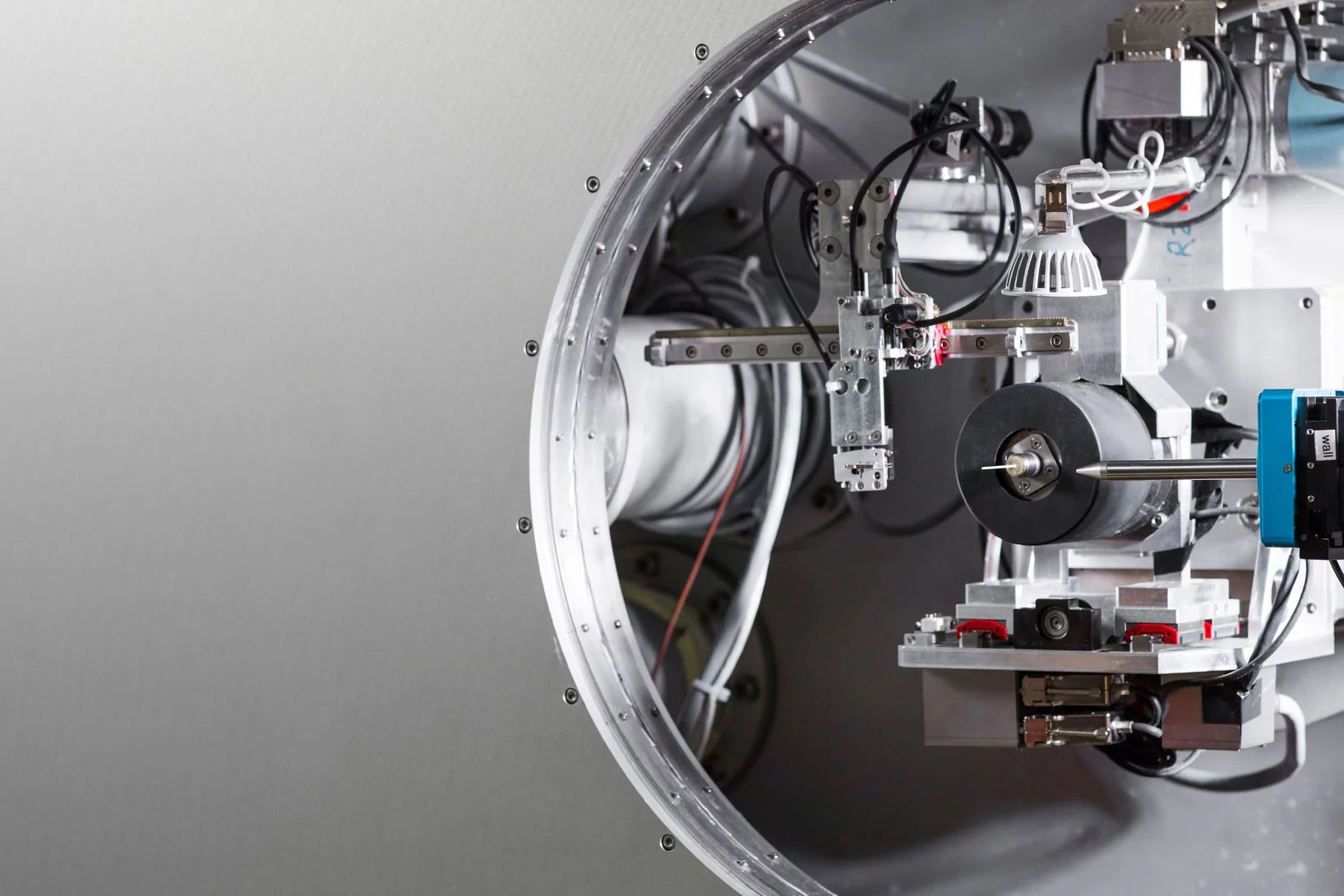

Schweizer Röntgen-Teleskop STIX bricht zur Sonne auf

Am 10. Februar soll die ESA-Mission «Solar Orbiter» starten. Mit dabei ist auch das Schweizer Röntgen-Teleskop STIX – mit Detektoren entwickelt am PSI.

Feststoffbatterien bei der Verformung beobachten

Forschende des PSI haben mechanische Vorgänge in Feststoffbatterien so genau wie noch nie beobachtet. Mittels Röntgentomografie an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS entdeckten sie, wie sich Risse im Inneren der Batterien ausbreiten. Die Erkenntnisse können dabei helfen, Akkus für Elektroautos oder Smartphones sicherer und leistungsfähiger zu machen.

PSI-Bildgebung hilft bei Raketenstarts

PSI-Forschende helfen der europäischen Raumfahrt: ihre Neutronen-Bildgebung dient der Qualitätssicherung entscheidender Bauteile für Raketenstarts.

Mit 200 Stundenkilometern unterwegs

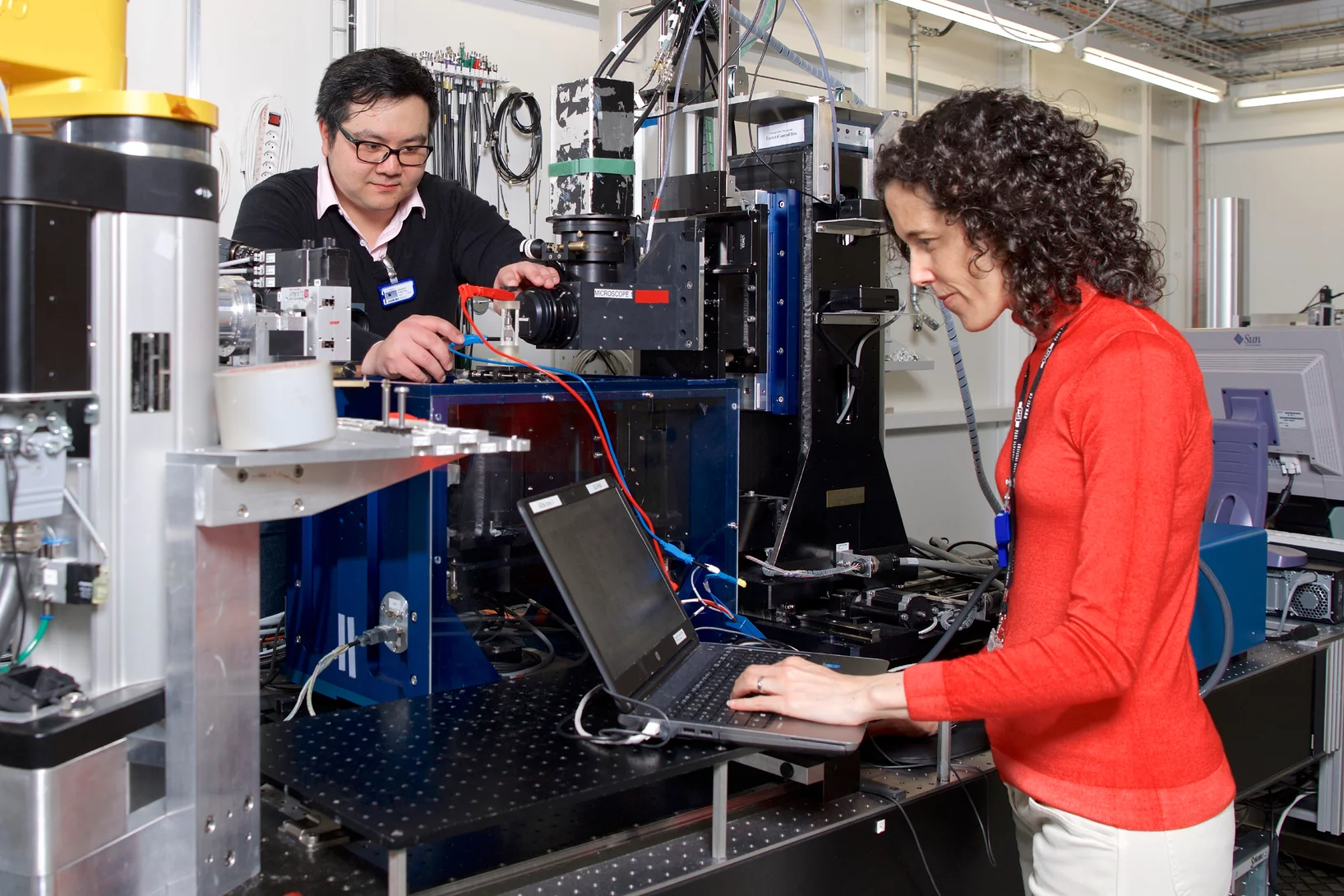

Fabia Gozzo ist keine Frau für die Komfortzone. Erst machte sie eine Strahllinie an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des Paul Scherrer Instituts PSI zu einer weltweit führenden Anlage. Heute stellt sie ihr Wissen mit ihrem Spin-off der Industrie zur Verfügung.

Lizenzvertrag mit Schweizer Pharmafirma zur Weiterentwicklung eines Krebsmedikaments

Ein am Paul Scherrer Institut PSI entwickelter radioaktiver Wirkstoff gegen eine besonders bösartige Form von Schilddrüsenkrebs hat das Potenzial für einen Medikamenten-Blockbuster. Durch seine Struktur kann er womöglich auch an Zellen anderer Tumore andocken und diese mit seiner Strahlung zerstören. Das Lausanner Biopharma-Unternehmen Debiopharm will den PSI-Wirkstoff bis zur Zulassung als Arzneimittel weiterentwickeln. Dafür haben Debiopharm und das PSI jetzt die vertragliche Grundlage geschaffen.

Vom Forscher zum Unternehmer

Auf zu neuen Ufern: Am Paul Scherrer Institut PSI wagen couragierte Forschende die Fahrt ins Unbekannte. Sie verlassen den sicheren Hafen, um erfolgreiche Unternehmer zu werden. Die Reise fort vom PSI hin zum eigenen Spin-off braucht Mut. Damit sie nicht zu stürmisch wird, unterstützt das PSI seine Geschäftsgründer bei der Navigation durch schwierige Gewässer und bleibt ihnen auch nach Jahren verbunden.

Bildgebung am Paul Scherrer Institut hilft Aargauer ABB-Standort bei der Produktionssteigerung

Konkrete Empfehlungen zur Produktionssteigerung von Keramikbauteilen erhielt der ABB-Standort Wettingen. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI hatten die Bauteile mittels Neutronen-Bildgebung untersucht. Anhand der Aufnahmen konnten die ABB-Mitarbeitenden sehen, wo es noch Potenzial für eine Prozessoptimierung gibt. Diese Machbarkeitsstudie wurde vom Hightech Zentrum Aargau gefördert.

Effiziente Energie aus Bioabfällen – Watt d'Or für PSI und Energie 360°

Die Energie aus Bioabfällen effizient nutzen: Eine am Paul Scherrer Institut PSI entwickelte und gemeinsam mit dem Zürcher Energieversorger Energie 360° erfolgreich getestete Technologie macht das möglich. Sie holt deutlich mehr Biomethan aus den Abfällen heraus als herkömmliche Verfahren. Für diesen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung wurden das PSI und Energie 360° nun in der Kategorie Erneuerbare Energien mit dem Watt d’Or 2018 des Bundesamtes für Energie ausgezeichnet.

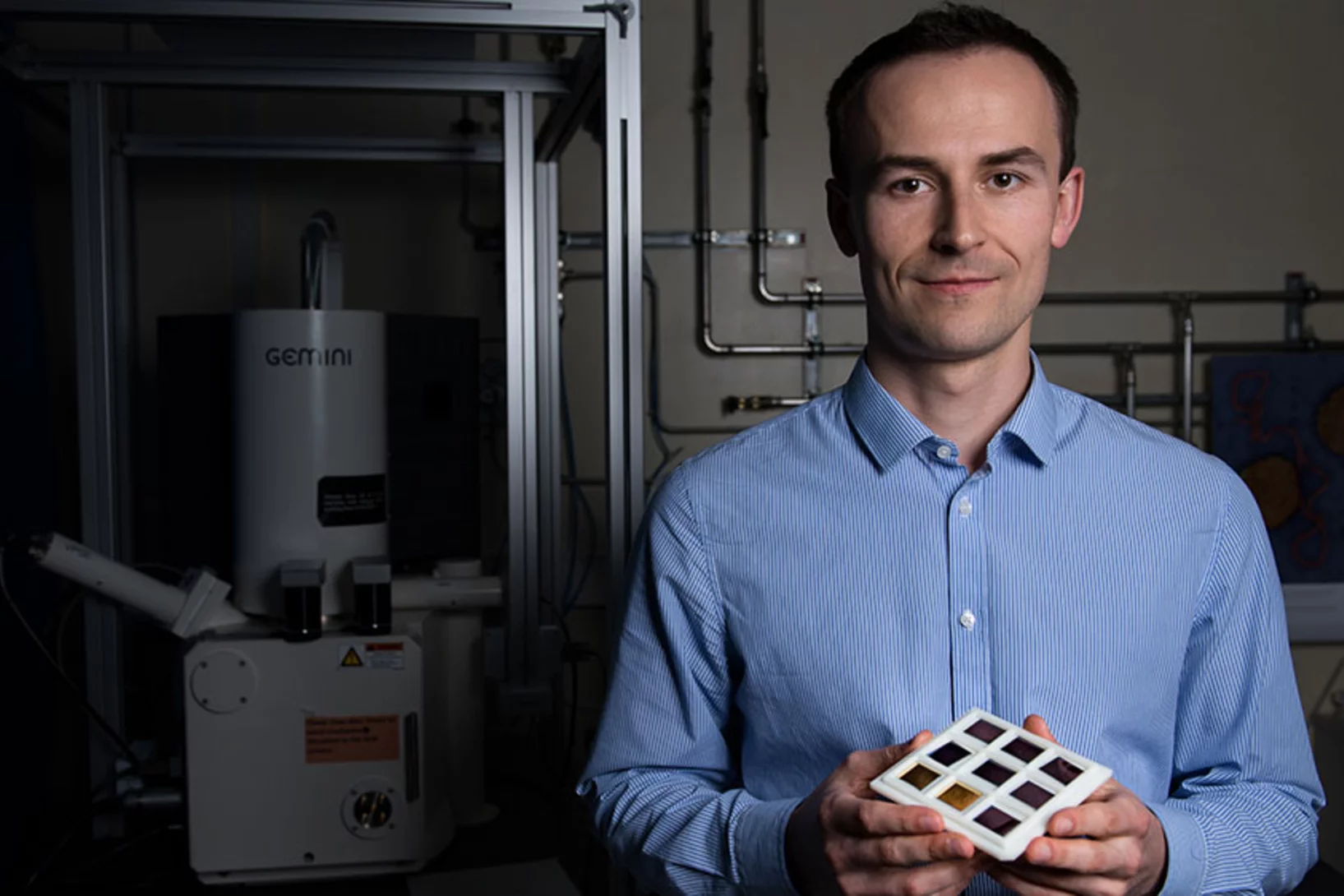

Strom aus Nanomagneten

Oles Sendetskyi, Gewinner eines Founder Fellowships am Paul Scherrer Institut PSI, will die Umpolung von Nanomagneten nutzen, um eine nachhaltige Stromquelle für Kleingeräte zu entwickeln.

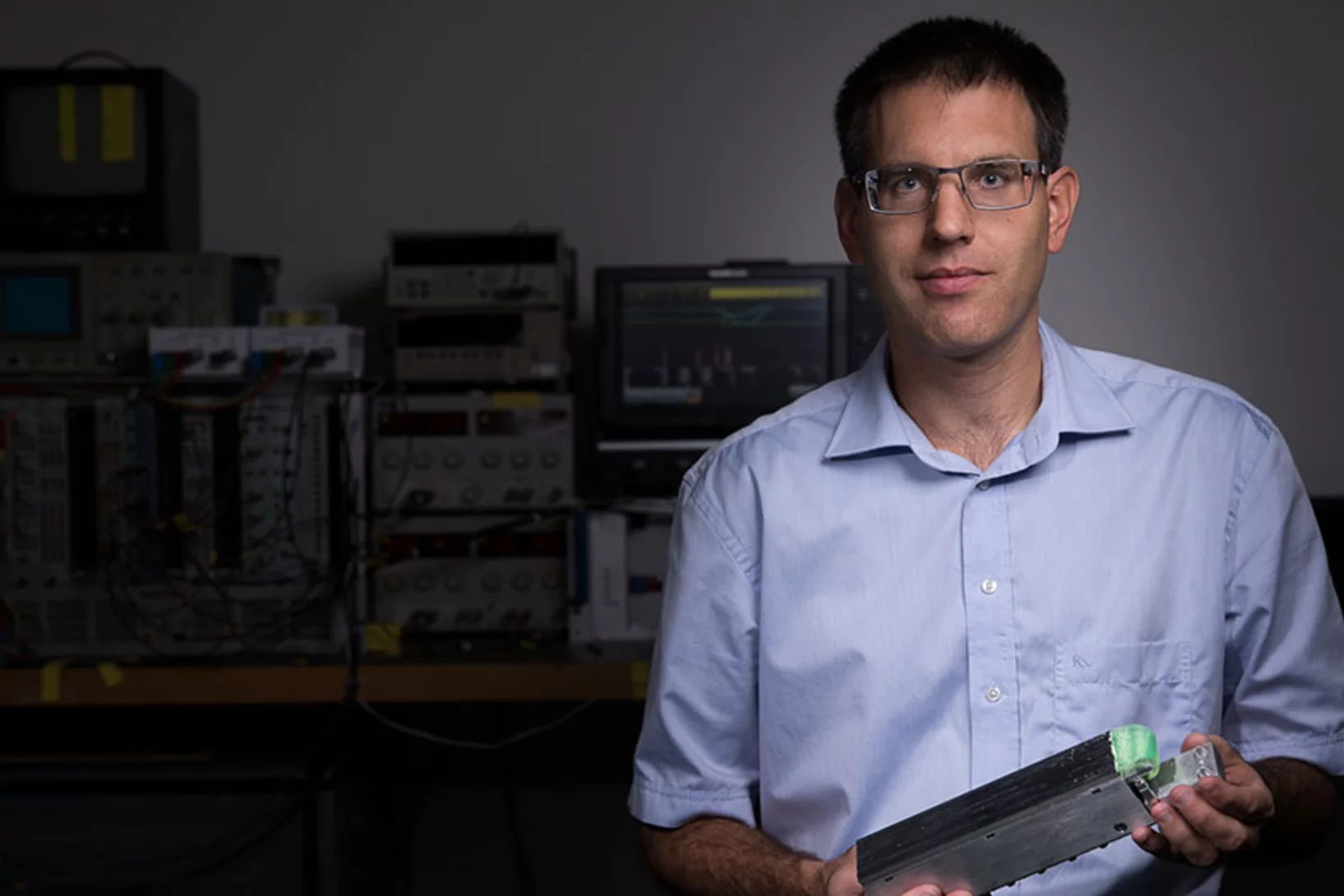

Mehr als ein Prototyp

Jean-Baptiste Mosset, Gewinner eines Founder Fellowships am Paul Scherrer Institut PSI, will einen Neutronendetektor zur Erkennung von Plutonium und Uran kommerzialisieren.

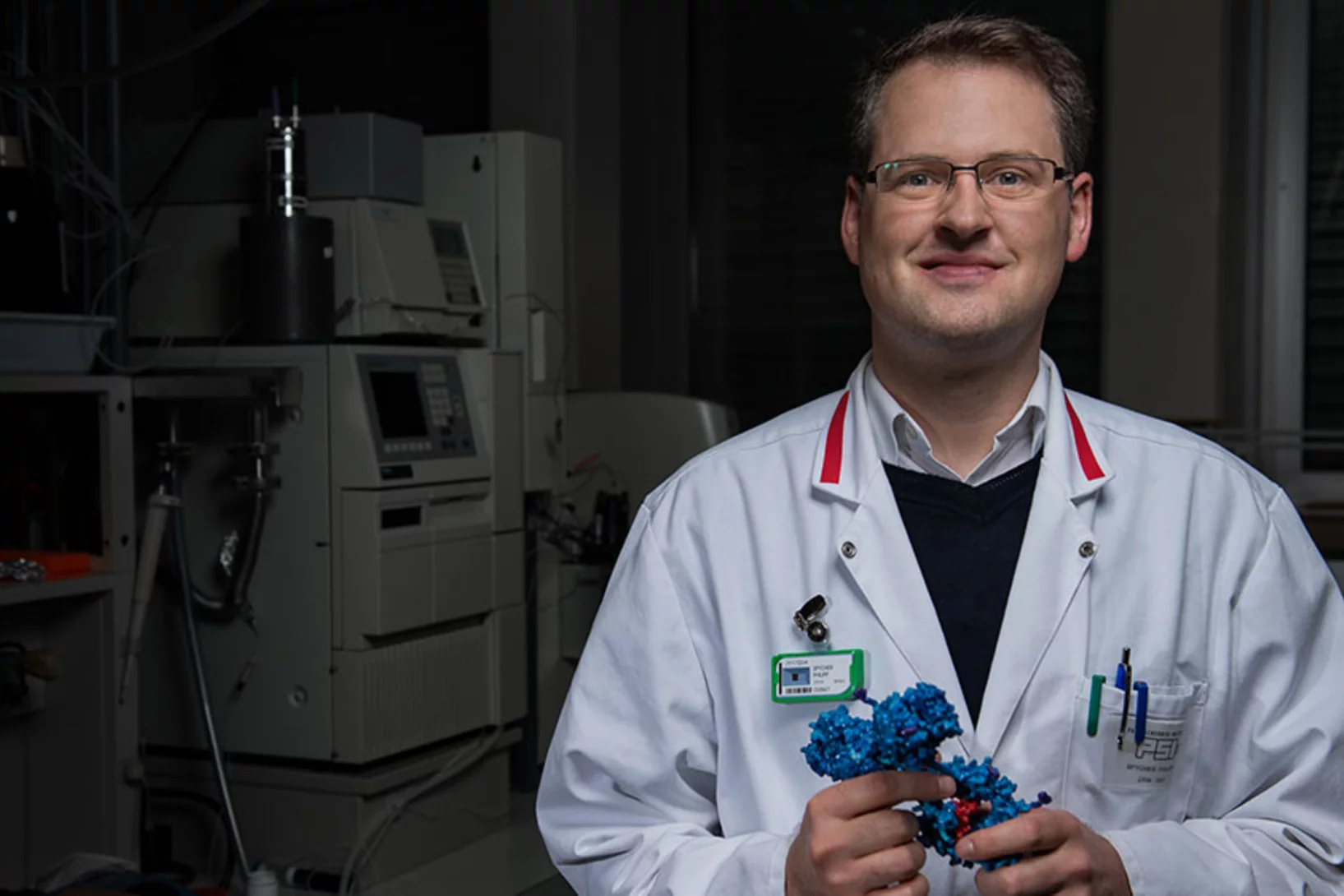

Ein neuer Bio-Roboter

Philipp Spycher, Gewinner eines Founder Fellowships am Paul Scherrer Institut PSI, will mit einer neuen Methode zur Modifikation von Antikörpern Medikamente entwickeln, die stabiler sind und dadurch weniger Nebenwirkungen haben.

Stresstest bestanden

Mit einer am Paul Scherrer Institut PSI entwickelten Technologie lässt sich aus Bioabfällen um 60 Prozent mehr Biogas erzeugen, als mit herkömmlichen Verfahren. Doch bewährt sich die Technologie auch in der Praxis? Ein 1000-Stunden-Test im Vergär- und Klärwerk Werdhölzli in Zürich konnte diese Frage klar mit Ja beantworten. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Energieversorger Energie 360° durchgeführt. Nun liegt die Auswertung des Dauertests vor.

Mehr als Kaffeesatzlesen

Kaffeesatz ist aufgrund seines hohen Anteils an Stickstoff ein gerne verwendeter Gartendünger und leistet – auf diese Weise entsorgt – damit bereits heute im Kleinen einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Abfallwirtschaft. Doch damit ist sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft: Mit einem am PSI entwickelten Verfahren lässt sich aus Kaffeesatz hochwertiges Methan gewinnen. Das konnten PSI-Forschende bei einem Pilotversuch in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé zeigen, der Kaffeesatz, der bei der Herstellung seines löslichen Kaffees anfällt, gerne einer sinnvollen Zweitverwendung zukommen lassen möchte.

Höhere Methan-Ausbeute aus Bioabfällen

In den Schweizer Bioabfällen schlummert ein grosses Energiepotenzial. Denn aus ihnen lässt sich wertvolles Methan gewinnen, der Hauptbestandteil von Erdgas. Mit einer am PSI entwickelten Technologie könnte künftig die Methan-Ausbeute aus Bioabfällen deutlich gesteigert werden. Ein zusammen mit Energie 360° durchgeführter Langzeittest am Vergär- und Klärwerk Werdhölzli soll nun die Technologie auf ihrem Weg zur industriellen Anwendung weiter vorantreiben.

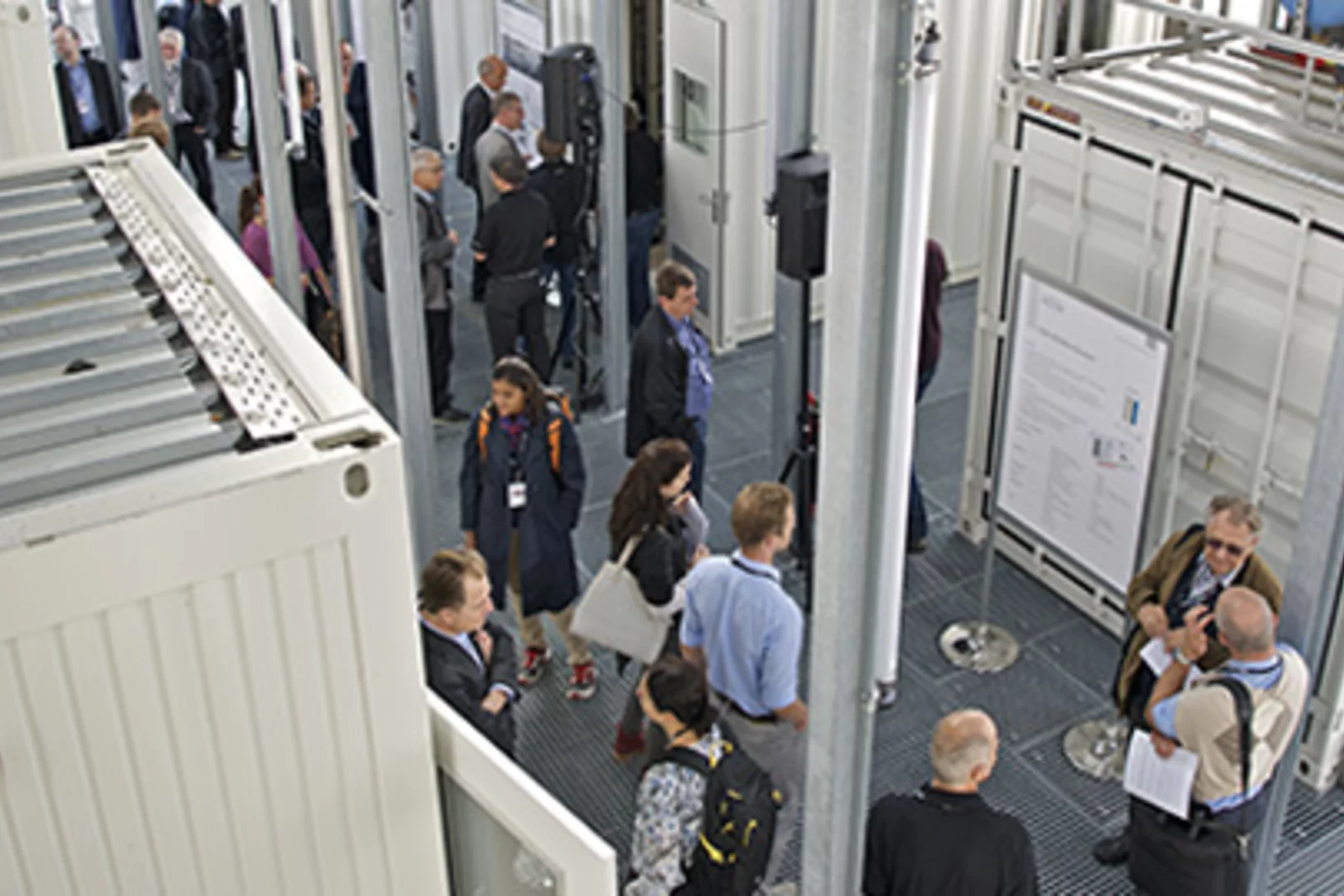

Erneuerbare Energien: Versuchsplattform ESI startet

Diesen Herbst ist es so weit: Die Energy-System-Integration-Plattform am Paul Scherrer Institut PSI nimmt ihren Betrieb auf. Im Rahmen der Doppeltagung „Vernetzte Energieforschung Schweiz“ wurde sie heute den Medien und rund 150 Vertretern aus Politik, Industrie und Wissenschaft vorgestellt.

Vom Higgs-Teilchen zu neuen Medikamenten

Ein vorbildliches Beispiel, wie Grundlagenforschung einen handfesten Beitrag zur Wirtschaft leistet, ist die Firma DECTRIS – ein 2006 gegründetes und inzwischen erfolgreiches Spin-off des Paul Scherrer Instituts. Die neueste Entwicklung von DECTRIS ist ein Detektor namens EIGER, der bei Röntgenstrahl-Messungen an grossen Forschungsanlagen eingesetzt wird. EIGER trägt dort unter anderem zur Erforschung neuer Medikamente bei.

Wettbewerbsfähig dank hohem Druck

Mit Verfahren, die die Tessiner Firma Casale entwickelt, werden verschiedenen Grundstoffe für die chemische Industrie hergestellt, aus denen man anschliessend Produkte wie Kunstdünger oder Plexiglas herstellen kann. In einer Kooperation mit dem PSI will Casale diese Herstellungsprozesse nun noch effizienter machen. Grundchemieerzeugnisse sind Exportprodukte, die weltweit in hartem Wettbewerb stehen. Kleinste Unterschiede in den Produktionskosten können matchentscheidend sein, wenn es darum geht, für welche Lizenz ein Anlagenbetreiber sich entscheidet.

Neue Erneuerbare auf Integrationskurs

Die Energiestrategie 2050 des Bundes sieht einen starken Ausbau der neuen erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie vor. Die Integration dieser dezentral und mit zeitlichen Schwankungen produzierten Energie stellt die Stromnetze vor eine grosse Herausforderung. Eine mögliche Lösung besteht darin, Stromüberschüsse, die die Netze überlasten würden, zur Herstellung energiereicher Gase wie Wasserstoff oder Methan zu nutzen. Das als Power-to-Gas bezeichnete Konzept steht im Mittelpunkt der neuen Energy System Integration-Plattform (ESI) am PSI.

Brennstoffzellen-Knowhow aus dem Paul Scherrer Institut im Herz der neuen SBB-Minibars

Die SBB lanciert am 4. April 2014 ein neues Minibar-Modell in ihren Intercity-Zügen. Mit an Bord wird dann ein vom Paul Scherrer Institut mitentwickeltes Brennstoffzellen-System sein. Es sorgt dafür, dass die Minibar nun trotz Platzbeschränkungen über genügend Kraft verfügt, um auch Capuccinos und Latte macchiato zu brühen.

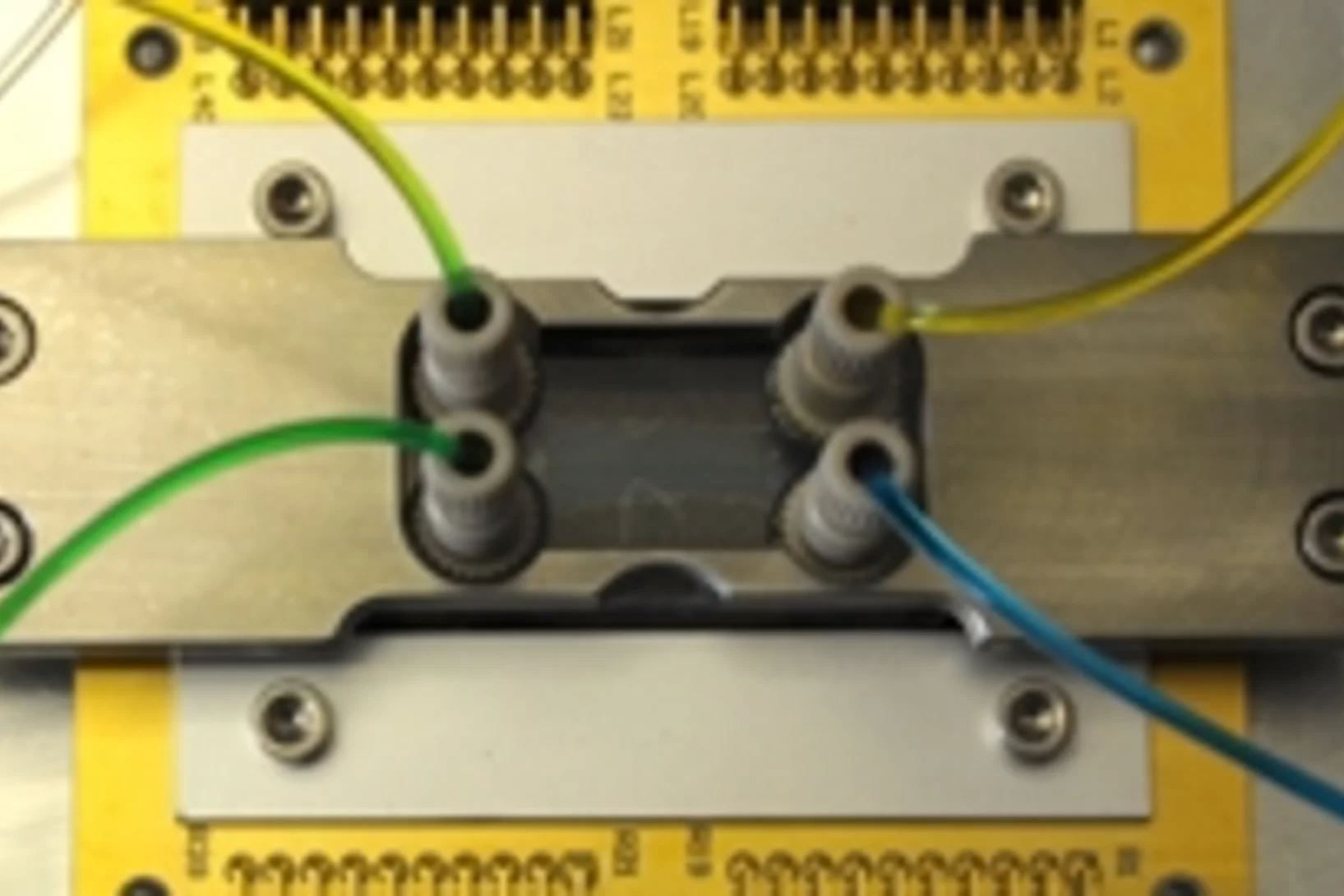

Zukünftige Computerchips mit "elektronischem Blutkreislauf"

Im Rahmen des Sinergia-Programms fördert der Schweizerische Nationalfonds das dreijährige Forschungsvorhaben REPCOOL. Unter der Leitung von IBM Research à Zürich arbeiten in diesem Projekt Wissenschaftler der ETH Zürich, des Paul Scherrer Instituts in Villigen und der Università della Svizzera italiana in Lugano gemeinsam an der Erforschung eines elektronischen Blutkreislaufs für zukünftige 3D-Computerchips. Vom menschlichen Gehirn inspiriert, entwickeln die Forscher ein Mikrokanalsystem mit einer elektrochemischen Flussbatterie, die 3D-Chipstapel gleichzeitig kühlen und mit Energie versorgen. Ultimatives Ziel ist die Entwicklung eines Supercomputers in PC-Grösse.

Memory-Effekt nun auch bei Lithiumionen-Batterien nachgewiesen

Lithiumionen-Batterien dienen als leistungsstarke Energiespeicher in vielen kommerziellen Elektronikgeräten. Sie können viel Energie auf kleinem Raum und bei relativ geringem Gewicht fassen, so viel steht fest. Zudem eilt ihnen der gute Ruf voraus, keinen Memory-Effekt aufzuweisen. Darunter verstehen Fachleute eine Abweichung der Arbeitsspannung der Batterie, die bei unvollständigem Laden bzw. Entladen auftritt und dazu führen kann, dass die gespeicherte Energie nur teilweise nutzbar und der Ladezustand der Batterie nicht zuverlässig abzuschätzen ist. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI haben nun, zusammen mit Kollegen des Toyota-Forschungslabors in Japan, bei einem weit verbreiteten Typ der Lithiumionen-Batterie doch einen Memory-Effekt entdeckt. Besonders hohe Relevanz besitzt der Fund im Hinblick auf den bevorstehenden Einzug der Lithiumionen-Batterien in den Elektromobilitätsmarkt. Die Arbeit erschien heute in der Fachzeitschrift Nature Materials

Der goldene Weg, schädliche Abgase im Auspuff zu ersticken

Abgase aus der Dieselverbrennung werden mit Hilfe einer wässrigen Lösung aus Harnstoff von schädlichen Stickstoffoxiden befreit. Das ist der Stand der Technik. Der Harnstoff zerfällt dabei zu Ammoniak und dieser wiederum reduziert die Stickoxide zu harmlosem Stickstoff. Die Harnstofflösung kann jedoch unerwünschte feste Rückstände bilden und zudem bei strenger Kälte gefrieren. Nun haben Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI einen Katalysator entwickelt, mit dem bessere Reduktionsmittel als Harnstoff für die Stickoxidverminderung genutzt werden können.