Show filters

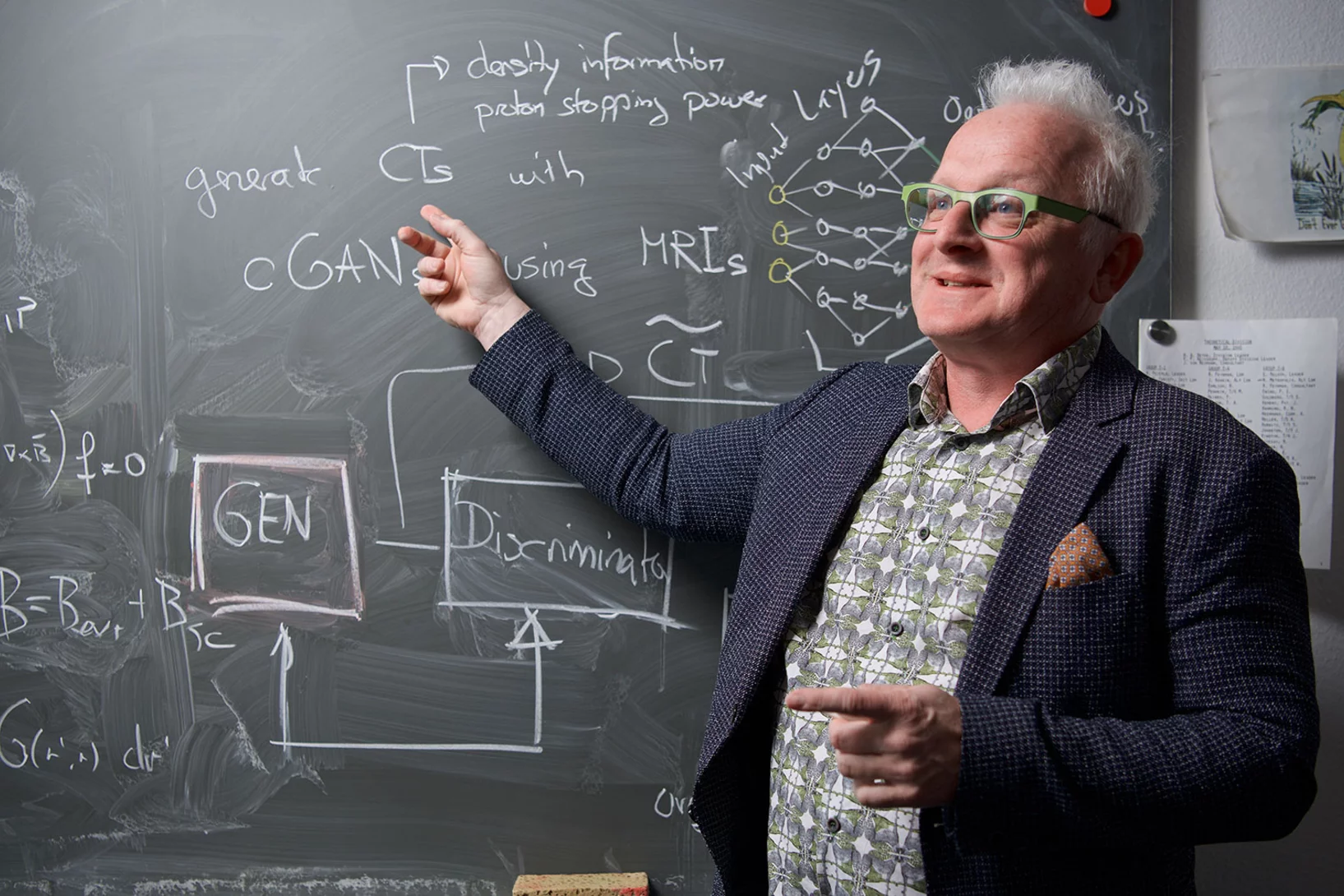

Predicting component lifetimes in nuclear facilities

For 30 years, experiments have been providing unique insight into how metals and ceramics degrade under high-energy proton bombardment.

Die Nukleartechnologie vorantreiben

NUKEM und das Paul Scherrer Institut unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung der Kernforschung und Zusammenarbeit.

Der Zementflüsterer vom PSI

John Provis hat sein Forscherleben einem Baustoff verschrieben, der spannender ist, als man zunächst denken mag.

Strahlung entschlüsseln

Aus der Vogelperspektive auf der Suche nach Strahlung: Wie ein empfindlicher Detektor und ein cleverer Algorithmus radioaktive Strahlung sichtbar machen.

Im fliegenden Labor

Die Nationale Alarmzentrale NAZ führt jährlich mit Unterstützung des PSI Messflüge durch, um die radiologische Lage der Schweiz zu bestimmen.

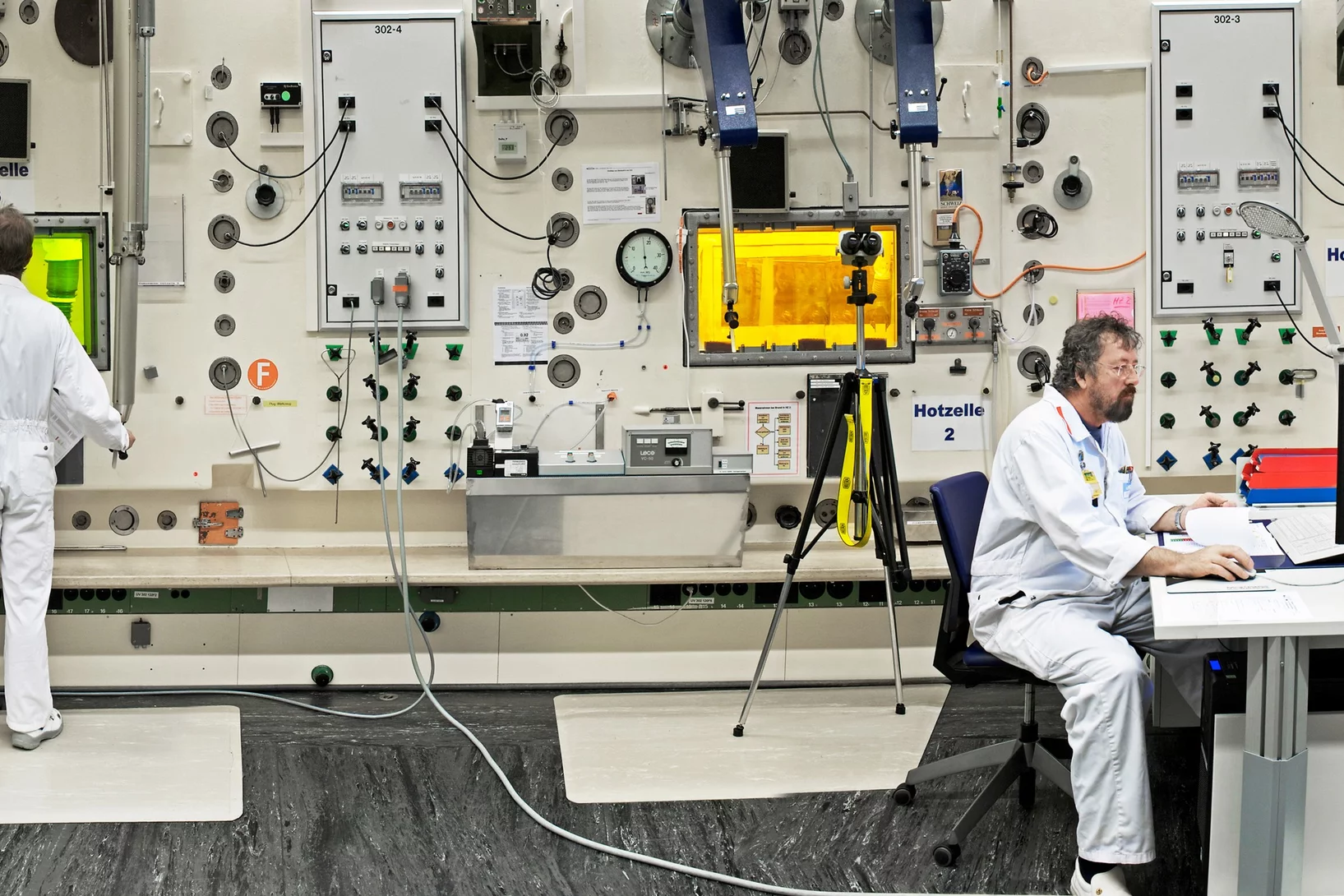

60 Jahre Hotlabor

Die am längsten in Betreib stehende kerntechnische Anlage der Schweiz befindet sich am PSI und feiert heute ihr Jubiläum.

Künstliche Intelligenz erkundet das Erdreich

Mithilfe von Bohrkernbildern werden Eigenschaften geologischer Einheiten bestimmt.

Zusammenarbeit in der Reaktorforschung

Copenhagen Atomics und das Paul Scherrer Institut PSI haben einen Kooperationsvertrag über eine umfangreiche experimentelle Zusammenarbeit geschlossen.

Das Beste aus zwei Welten

Annalisa Manera arbeitet als Nuklearforscherin am PSI und als Professorin an der ETH Zürich. Ein Porträt.

Für eine Million Jahre sicher verwahrt

Die Schweiz plant, bis zum Jahr 2050 ein Tiefenlager für ihre radioaktiven Abfälle zu errichten. Forschende am PSI helfen dabei herauszufinden, welcher Standort am geeignetsten ist.

Modellieren und Simulieren zahlt sich aus

Forschende des Labors für Simulation und Modellierung des PSI lösen durch die Kombination von Theorie, Modellierung und Hochleistungsrechnen komplexeste Probleme. Mit leistungsfähigen Computern simulieren sie kleinste Moleküle oder Grossforschungsanlagen.

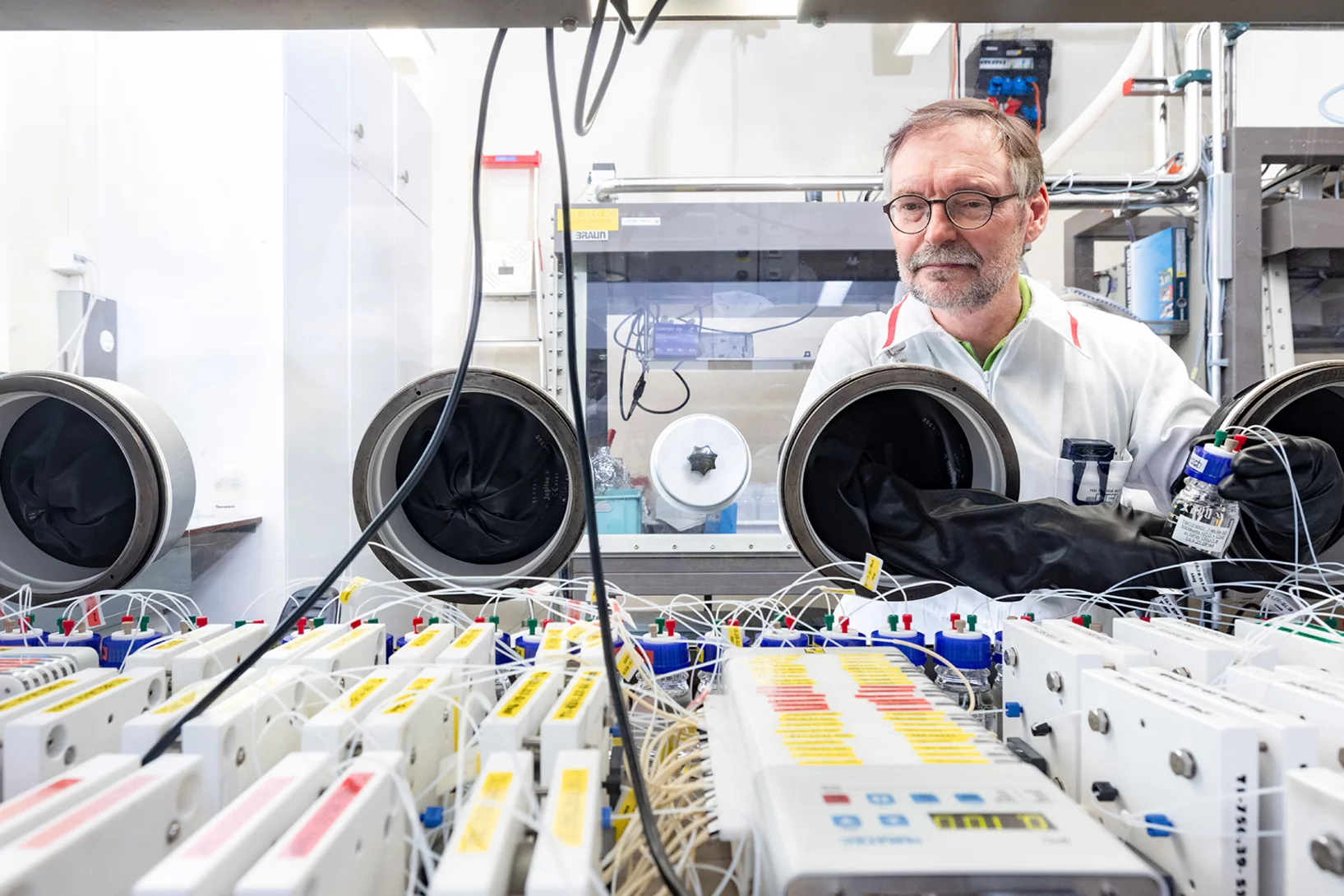

Hüllrohre und ihre Eigenschaften

Im Forschungsbereich für Nukleare Energie und Sicherheit am PSI beschäftigt sich Johannes Bertsch mit den sogenannten Hüllrohren, die in Kernkraftwerken zum Einsatz kommen.

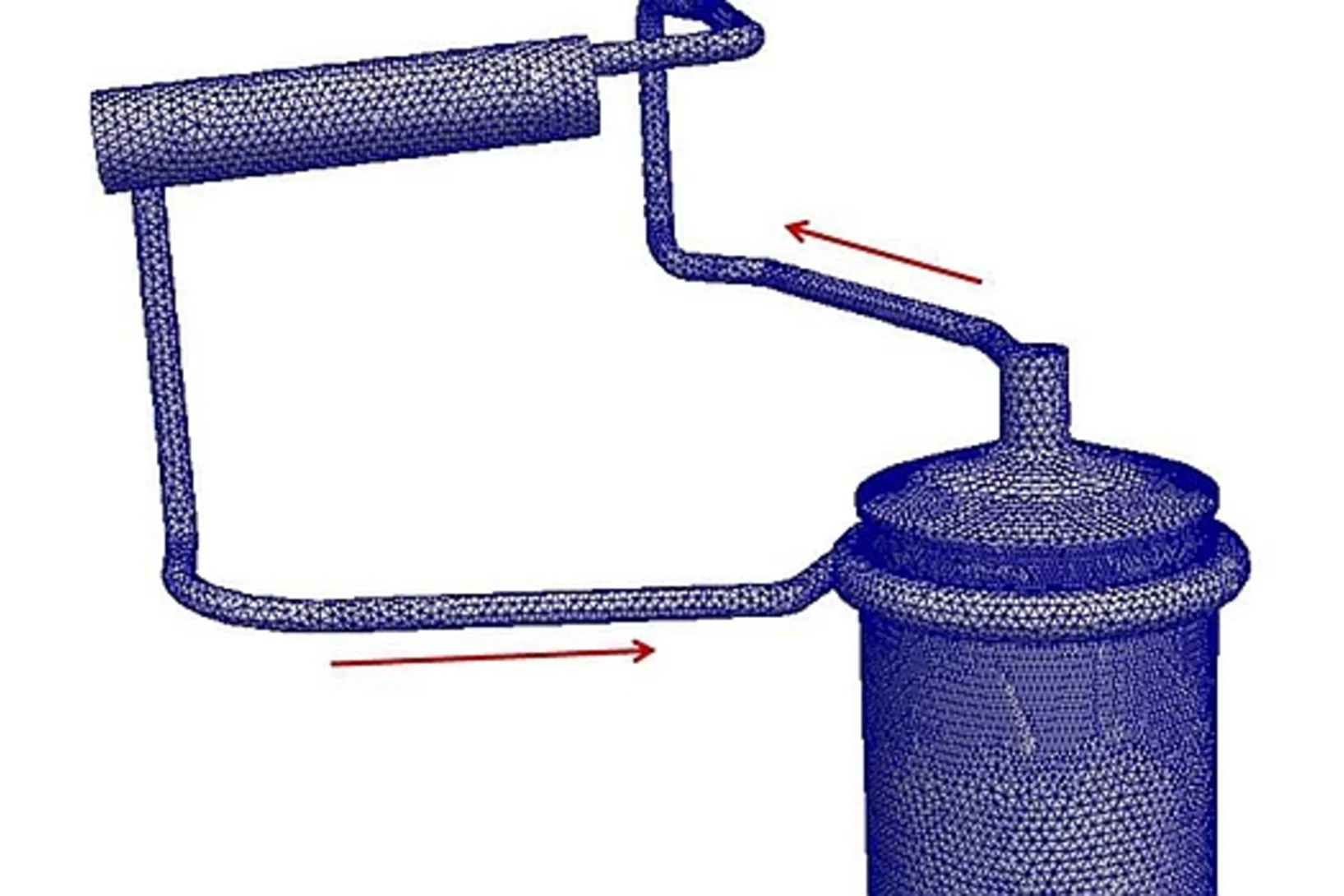

Simulationen für effizientere Kraftwerke

Für die Erzeugung von Elektrizität wird in den meisten Fällen Wasser erhitzt und in Dampf umgewandelt. Den Dampfblasen im Wasser kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Forschende des Paul Scherrer Instituts ist es gelungen, das Verhalten von Dampfblasen in einer Computersimulation darzustellen und berechenbarer zu machen.

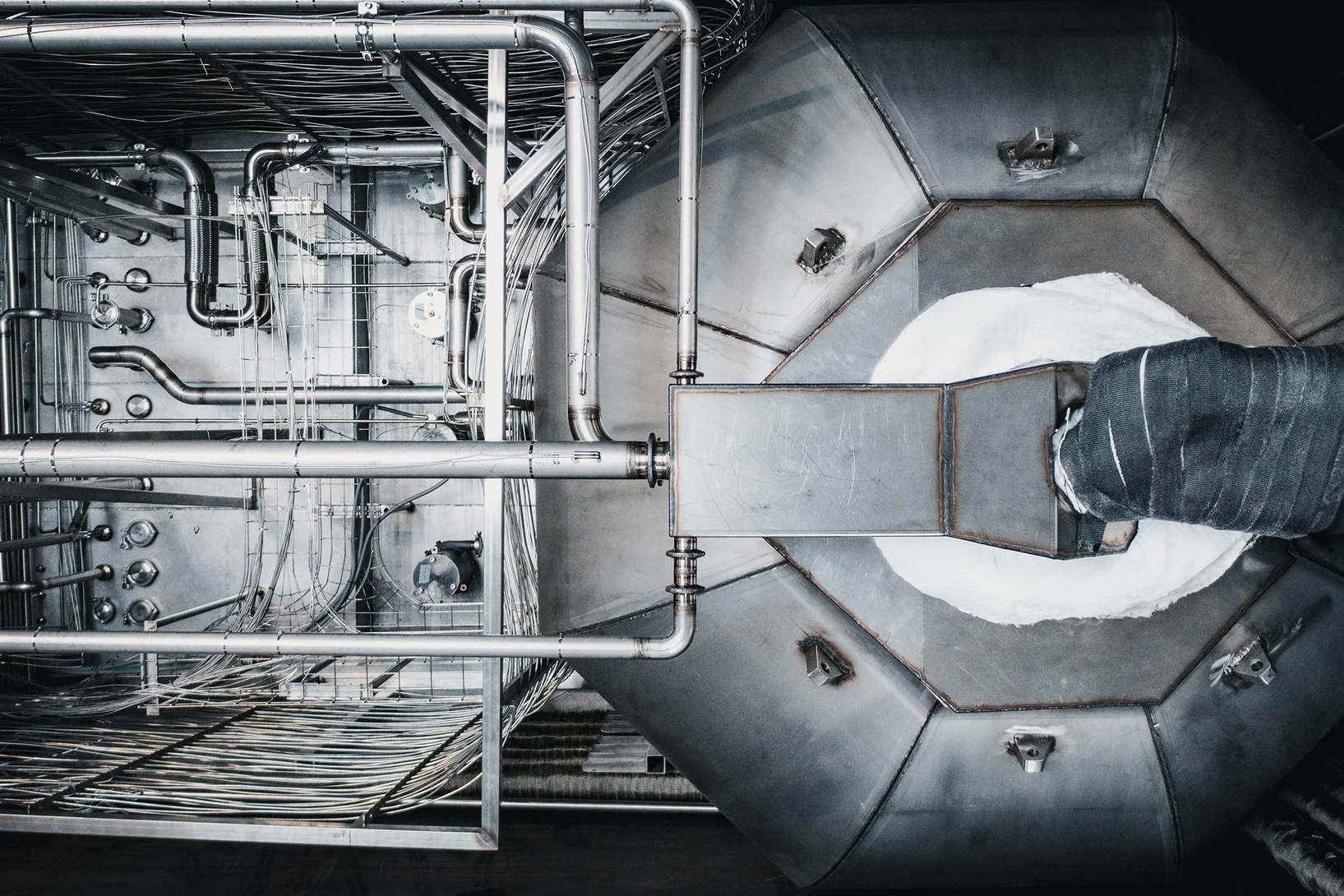

Flüssigsalzreaktoren – die Erforschung einer Möglichkeit

Am Paul Scherrer Institut PSI erforscht eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern mittels theoretischen Modellen mögliche zukünftige Kernreaktoren: die sogenannten Flüssigsalzreaktoren. Dies hilft, die Expertise der Schweiz bei heutigen und zukünftigen globalen Fragestellungen im Bereich Kernenergie und Reaktorsicherheit zu sichern.

Stilllegung des Forschungsreaktors Proteus

Start der öffentlichen Auflage für eine Stilllegung der Kernanlage Proteus am Paul Scherrer Institut PSIDie Kernanlage Proteus ist ein sogenannter Nullleistungsreaktor. Die thermische Leistung des Reaktors war im Betrieb auf maximal 1 kW begrenzt. Das heisst, es handelt sich um einen Versuchsreaktor, der bei so niedriger Leistung betrieben wurde, dass ein Kühlmittel nicht erforderlich war. Proteus ging 1968 in Betrieb. Das PSI möchte die Anlage stilllegen. Das Stilllegungsprojekt wird ab heute in den gesetzlich vorgeschriebenen, amtlichen Publikationsorganen öffentlich bekannt gemacht.

Die Forschungsanlage Hotlabor

Start der öffentlichen Auflage für eine Erneuerung der Betriebsbewilligung der Forschungsanlage Hotlabor am Paul Scherrer Institut PSIDas Hotlabor am Paul Scherrer Institut PSI ist eine Anlage, in der Forscherinnen und Forscher hoch radioaktive Materialien in speziellen abgeschirmten Kammern – die Hotzellen oder auch Heisse Zellen genannt werden – untersuchen. Die Anlage ist in der Schweiz einzigartig. Sie dient der angewandten Materialforschung an stark radioaktiven Proben aus Kerneinbauten und Brennstäben von Kernkraftwerken, Forschungsreaktoren und den PSI-Bestrahlungseinrichtungen. Mit dem Betrieb des Hotlabors leistet das Paul Scherrer Institut daher auch einen Beitrag zur Sicherheit der Schweizer Kernkraftwerke. Rund 32 Mitarbeitende betreuen die sicherheitstechnische und analytische Infrastruktur des Hotlabors.

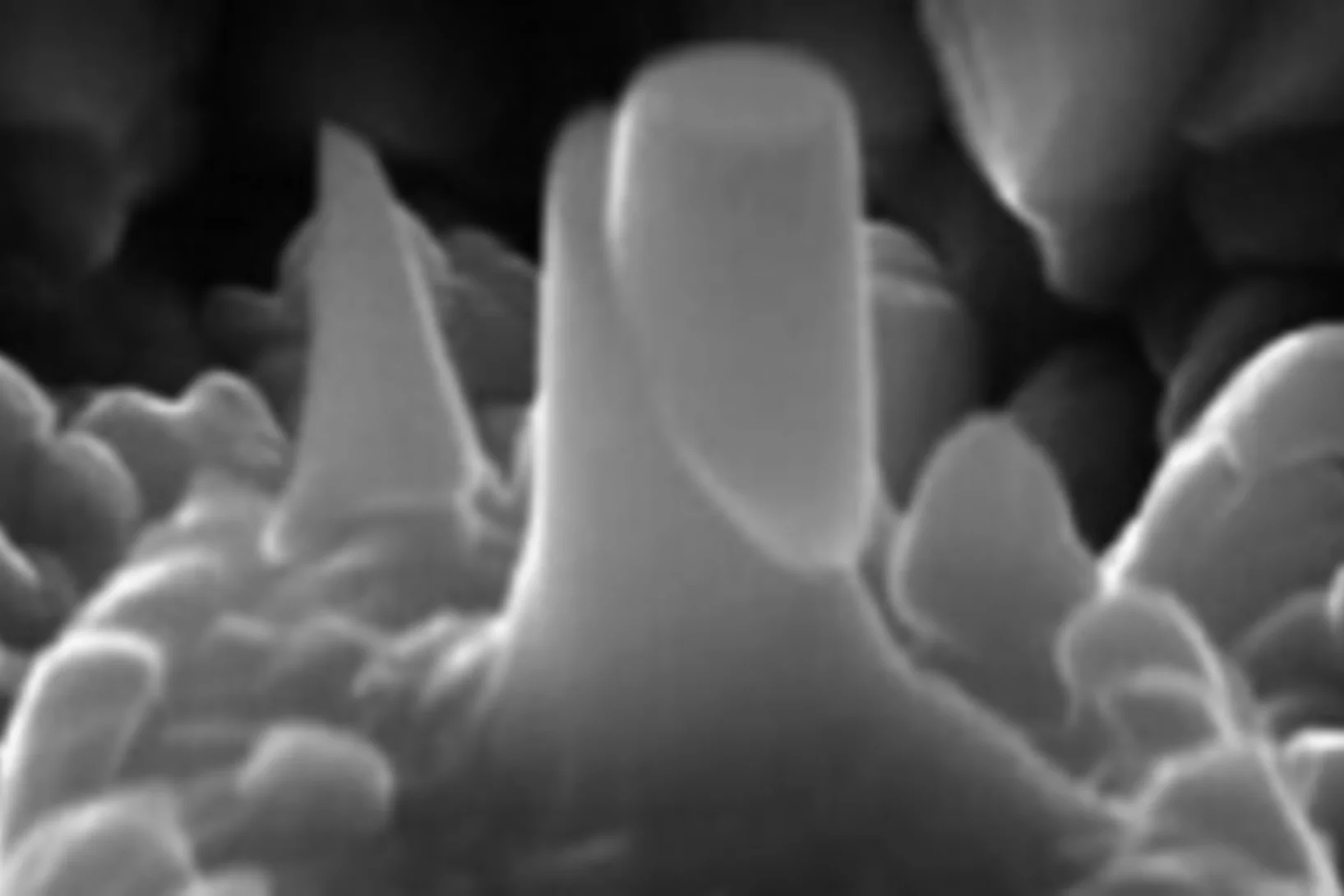

Robuster dank Abweichungen

Mikroskopische Abweichungen von der idealen Struktur machen den KKW-Brennstoff Urandioxid widerstandsfähiger gegen Strahlungsschäden.

Radioaktive Abfälle in der Zementfalle

Schwach- und mittelaktive nukleare Abfälle bleiben in einem geologischen Tiefenlager über mehrere Tausend Jahre in Zementmaterialien verpackt. Forschende des Paul Scherrer Instituts und des Karlsruher Instituts für Technologie haben nun gezeigt, wie Zement die Bewegungsfreiheit der radioaktiven Substanzen einschränkt. Das verbessert das Verständnis der Prozesse, die in dieser ersten Phase der Tiefenlagerung ablaufen werden.

Wasserstoff: ein trojanisches Pferd im Brennstab-Hüllrohr

In Kernreaktoren wird an den heissen Brennelementen Wasser aufgespalten, wobei Wasserstoff entsteht. Der Wasserstoff kann in das Hüllrohr, das den eigentlichen Brennstoff umgibt, eindringen und dieses mechanisch schwächen. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI untersuchen mit Hilfe von Neutronen und Synchrotronstrahlung, wie der Wasserstoff ins Hüllrohr kommt, und welche Wirkung er darin entfalten kann.

Ton bleibt Ton: Wie Radionuklide am Wirtgestein im Tiefenlager haften

Forscher des Paul Scherrer Institutes PSI und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften haben in einem EU-Projekt grundlegende Eigenschaften von Tongesteinen in einem Tiefenlager für hochradioaktive Abfälle untersucht. Die Forschungsergebnisse des PSI zeigen, dass die am Opalinuston-Gestein gewonnenen Erkenntnisse auf das in Ungarn vorkommende Bodaton-Gestein übertragen werden können.

Wie Gesteinsporen im Tiefenlager zuwachsen

Chemische Reaktionen, so viel steht fest, werden die Beschaffenheit des Tiefenlagers sowie des umliegenden Gesteins (Tongestein) verändern. Aber in welchem Ausmass und mit welchen Auswirkungen auf die Sicherheit? Forscher des Paul Scherrer Instituts versuchen diese Frage mit Hilfe einer Kombination von Experimenten und Computersimulationen zu beantworten.

Computersimulationen: wichtige Stütze für die KKW-Sicherheit

Ohne Computersimulationen wäre der Betrieb von Kernkraftwerken kaum möglich. Ob es um den Einbau neuer Komponenten oder um Tests und Versuche zur Wahrung der Sicherheit geht, fast alles muss vorher am Computer im Voraus berechnet und analysiert werden. Im Labor für Reaktorphysik und Systemverhalten des Paul Scherrer Instituts PSI werden dafür Rechenmodelle und Computerprogramme entwickelt. Die PSI-Forscher fungieren damit als unabhängige Forschungspartner der Aufsichtsbehörde, des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI, und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit von schweizerischen Kernkraftwerken.

Eine runde Sache für weniger nuklearen Abfall

Bereits in den 1960er Jahren entstand die Idee, die Brennstoffe für Kernkraftwerke in Form von dicht gepackten Kugeln statt der heutigen üblichen Pellets herzustellen. Man versprach sich davon eine Vereinfachung der Brennstoffherstellung sowie eine deutliche Verminderung der radioaktiven Abfallmenge sowohl bei der Herstellung des Brennstoffs selbst als auch nach dessen Nutzung in einem Kernkraftwerk. Der kugelförmige Brennstoff kam jedoch nie zum Einsatz, weil sich die schnellen Reaktoren, für die er vorgesehen war, nicht durchsetzen konnten. Auch das Paul Scherrer Institut PSI trug in der Vergangenheit zur Erforschung des kugelförmigen Kernbrennstoffes bei. Zurzeit laufen am PSI wieder mehrere, zum Teil EU-finanzierte Projekte, um die Herstellung der Brennstoffkügelchen weiter zu verfeinern. Zum Einsatz kommen könnte diese Art von Brennstoff entweder in speziellen Anlagen zur Reduktion von radioaktivem Abfall (sogenannten ADS-Anlagen) oder in schnellen Reaktoren der vierten Generation, die in einem geschlossenen Zyklus ebenfalls weniger langlebigen Abfall produzieren.

Rekonstruktion des Nuklearunfalls von Fukushima

Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI beteiligen sich zurzeit an einem internationalen Projekt mit dem Ziel, die Vorgänge zu rekonstruieren, die sich beim Nuklearunfall vom März 2011 im Inneren der Reaktoren des japanischen Kernkraftwerks Fukushima Daiichi ereigneten. Insbesondere die Rekonstruktion des Endzustandes der Reaktorkerne soll dem Betreiber des havarierten Werkes, der Tokyo Electricity Company TEPCO dabei helfen, die Dekontaminierungsarbeiten in der Reaktorschutzhülle vorzubereiten. Zudem soll die Übung auch zur weiteren Verfeinerung der Computerprogramme beitragen, mit deren Hilfe Nuklearunfälle simuliert werden.

Wie Radionuklide durchs Gestein irren: Erkenntnisse für ein Tiefenlager

Wie bewegen sich radioaktive Substanzen durch das Wirtsgestein in einem Tiefenlager für nukleare Abfälle? Dieser Frage gehen Forscher der Gruppe für Diffusionsprozesse im Labor für Endlagersicherheit am Paul Scherrer Institut PSI nach. Recht gut bekannt sind die Transporteigenschaften von negativ geladenen Radionukliden, die von den ebenfalls negativ geladenen Oberflächen von Tonmineralien abgestossen werden und somit kaum am Gestein haften. Für positiv geladene und daher stark haftende Radionuklide werden derzeit die entsprechenden Erkenntnisse im Rahmen eines EU-Projekts erarbeitet, an dem sich auch das PSI beteiligt.

Wissen für morgen aus den „heissen Zellen“

Die Manipulation und Untersuchung von bestrahlten und daher radioaktiven Materialien, sei es aus Kernkraftwerken oder aus Forschungsanlagen, erfordert strenge Sicherheitsvorkehrungen. Untersuchungen dürfen nur in sogenannten heissen Zellen durchgeführt werden, hinter deren bis zu einem Meter dicken Beton- und Bleiwänden die Radioaktivität hermetisch eingeschlossen und abgeschirmt wird. In den heissen Zellen des Hotlabors am PSI werden regelmässig die abgebrannten Brennstäbe aus den Schweizer Kernkraftwerken materialwissenschaftlich untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den KKW-Betreibern, die Effizienz und Sicherheit ihrer Kraftwerke zu optimieren. Neben dieser Dienstleistung für die Kernkraftwerke beteiligt sich das Hotlabor an internationalen Forschungsprojekten.

Schnelle Neutronen für mehr Sicherheit

Neutronen sind ein hervorragendes Mittel zur zerstörungsfreien Abbildung des Innern von Gegenständen. Sie bieten sich als Ergänzung zur vorherrschenden Röntgenradiografie an. Bei bestimmten Materialien, die unter Röntgenstrahlung praktisch undurchsichtig sind oder kaum unterscheidbar sind, stellen Neutronen das einzige aussagekräftige Sezierwerkzeug dar. Untersuchungen mittels Neutronenradiographie finden in der Regel in spezialisierten Laboren oder auf ortsfesten Anlagen statt, da die Erzeugung der Neutronen auf komplexe, teure und nicht transportierbare Maschinen angewiesen ist. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI wollen nun mit einer Bildgebungstechnik auf der Basis von schnellen Neutronen eine flexible Alternative anbieten.

Rückhaltung von radioaktivem Jod bei einem schweren KKW-Unfall

Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI haben ein effizientes Filterverfahren für radioaktives Jod entwickelt. Dieses entfernt Jod praktisch vollständig aus der radioaktiv verunreinigten Abluft, bevor diese nach einer Kernschmelze aus dem havarierten Kernkraftwerk an die Umwelt abgegeben wird. Das Verfahren steht für den Einsatz in Kernkraftwerken weltweit bereit, nachdem das PSI und das Industrieunternehmen CCI AG (Balterswil/TG) kürzlich eine Lizenzvereinbarung für das vom PSI patentierte Verfahren unterzeichnet haben.

Zuverlässige Materialien für Kernreaktoren

Materialien, die in Kernkraftwerken eingesetzt werden, sind hohen Anforderungen ausgesetzt. Die Sicherheitsstandards bezüglich Materialauswahl, -einsatz und -überwachung sind sehr hoch. Am PSI wird das Verhalten von langzeitig eingesetzten Teilen untersucht. So interessieren sich die Forschenden für die Bedeutung von Spannungsrisskorrosion in Werkstoffen oder die Auswirkung starker radioaktiver Strahlung auf deren Haltbarkeit.

Sichere Endlagerung - Untersuchung spezifisch schweizerischer Gegebenheiten

Radioaktive Abfälle aus Kernkraftwerken sowie aus Medizin, Industrie und Forschung müssen über sehr lange Zeit von der Umwelt und insbesondere dem Lebensraum der Menschen ferngehalten werden. Fachleute am PSI befassen sich seit Jahren mit wissenschaftlichen Fragen zum Sicherheitsnachweis für geologische Endlager. Die PSI-Forschung widmet sich vor allem den physikalisch-chemischen Vorgängen in Endlagersystemen. Sie will zu einer realistischen Beschreibung der mit der Lagerung radioaktiver Abfälle verbundenen Risiken gelangen.