Show filters

Predicting component lifetimes in nuclear facilities

For 30 years, experiments have been providing unique insight into how metals and ceramics degrade under high-energy proton bombardment.

Faire progresser les technologies nucléaires

NUKEM et l’Institut Paul Scherrer signent un protocole d’accord pour promouvoir la recherche nucléaire et renforcer la coopération scientifique.

Au PSI, un homme qui murmure à l’oreille du ciment

John Provis a dédié sa vie de chercheur à un matériau de construction qui s’avère plus passionnant qu’il n’en a l’air.

Décrypter les radiations

Les radiations vues du ciel: un détecteur sensible et un algorithme intelligent rendent visible le rayonnement radioactif.

A bord du laboratoire volant

La Centrale nationale d’alarme (CENAL) effectue, chaque année, des vols de mesure avec le soutien du PSI. Objectif: déterminer la situation radiologique en Suisse.

Le Laboratoire Chaud a 60 ans

En Suisse, l’installation nucléaire en service depuis le plus longtemps se trouve à l’Institut Paul Scherrer PSI. Elle fête son anniversaire aujourd’hui.

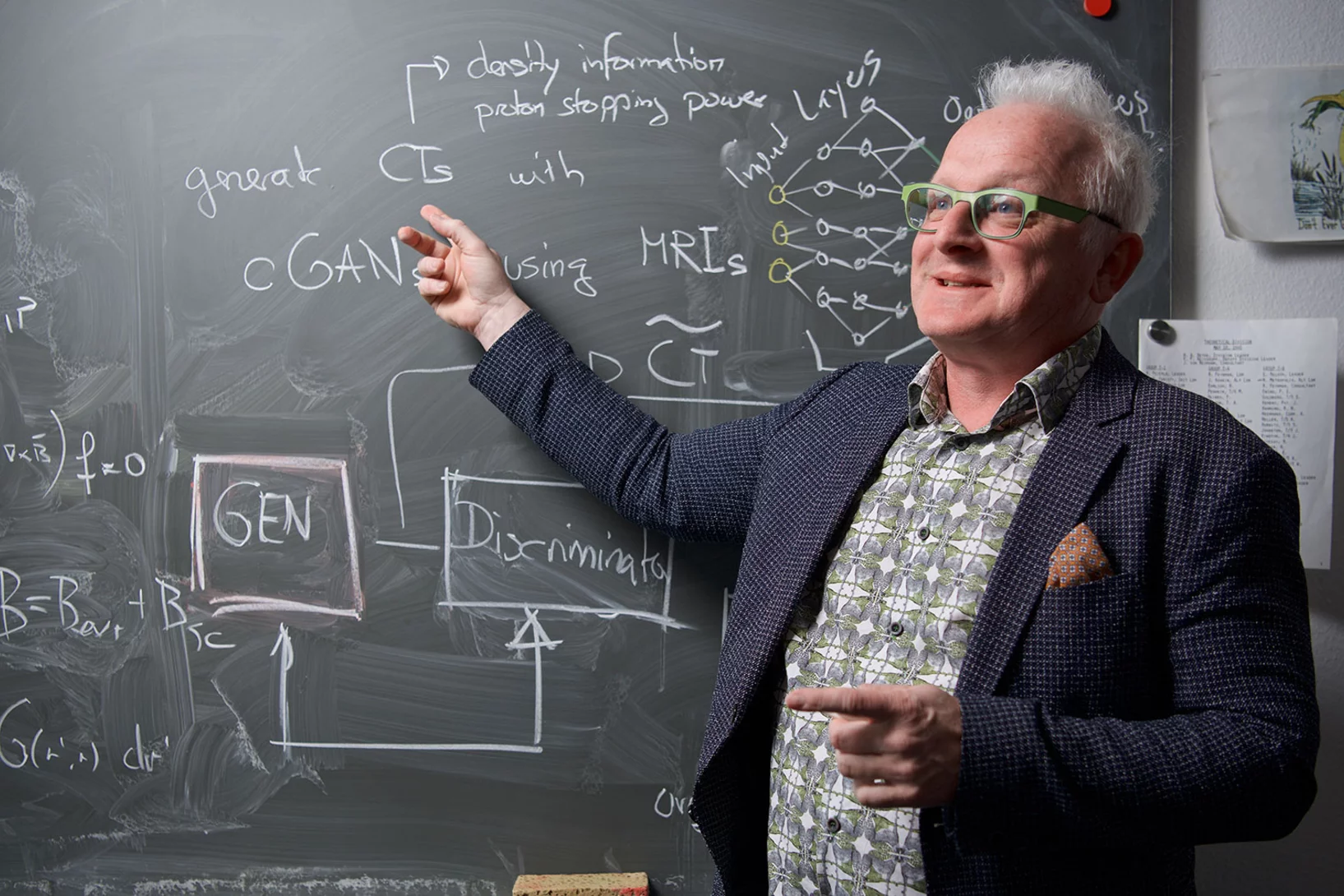

Exploration du sous-sol avec l’intelligence artificielle

Les propriétés des unités géologiques sont obtenues à l’aide d’images de carottes de forage.

Coopération dans le domaine des réacteurs

Copenhagen Atomics et l'Institut Paul Scherrer PSI ont conclu un accord de coopération portant sur une collaboration expérimentale de grande envergure.

Le meilleur des deux mondes

Annalisa Manera travaille come chercheuse en physique nucléaire au PSI et comme professeure à l’ETH Zurich. Un portrait.

Stockés en toute sécurité pour un million d’années

La Suisse prévoit de construire, d’ici 2050, un dépôt en couches géologiques profondes pour ses déchets radioactifs. Des chercheurs du PSI contribuent à identifier le site le plus adéquat.

Modéliser et simuler: un bon retour sur investissement

En combinant théorie, modélisation et calculs à haute performance, les chercheurs du Laboratoire de simulation et modélisation de l’Institut Paul Scherrer PSI résolvent les problèmes les plus complexes. De puissants ordinateurs leur permettent de simuler aussi bien les molécules les plus minuscules que les grandes installations de recherche.

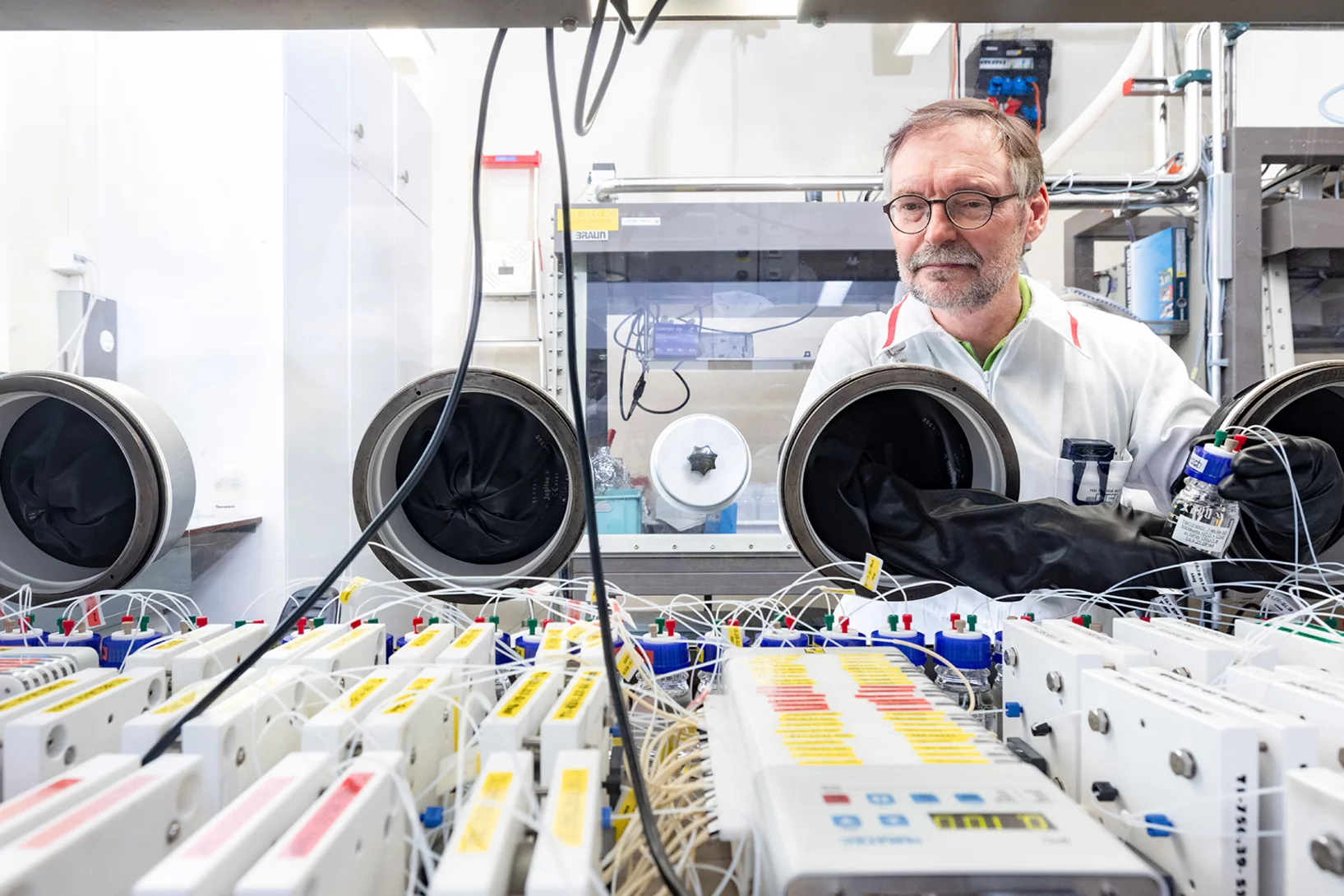

Les gaines de crayons combustibles et leurs propriétés

Johannes Bertsch travaille au PSI dans la division de recherche Energie nucléaire et sûreté, où il étudie les gaines qui enrobent le combustible exploité dans les centrales nucléaires.

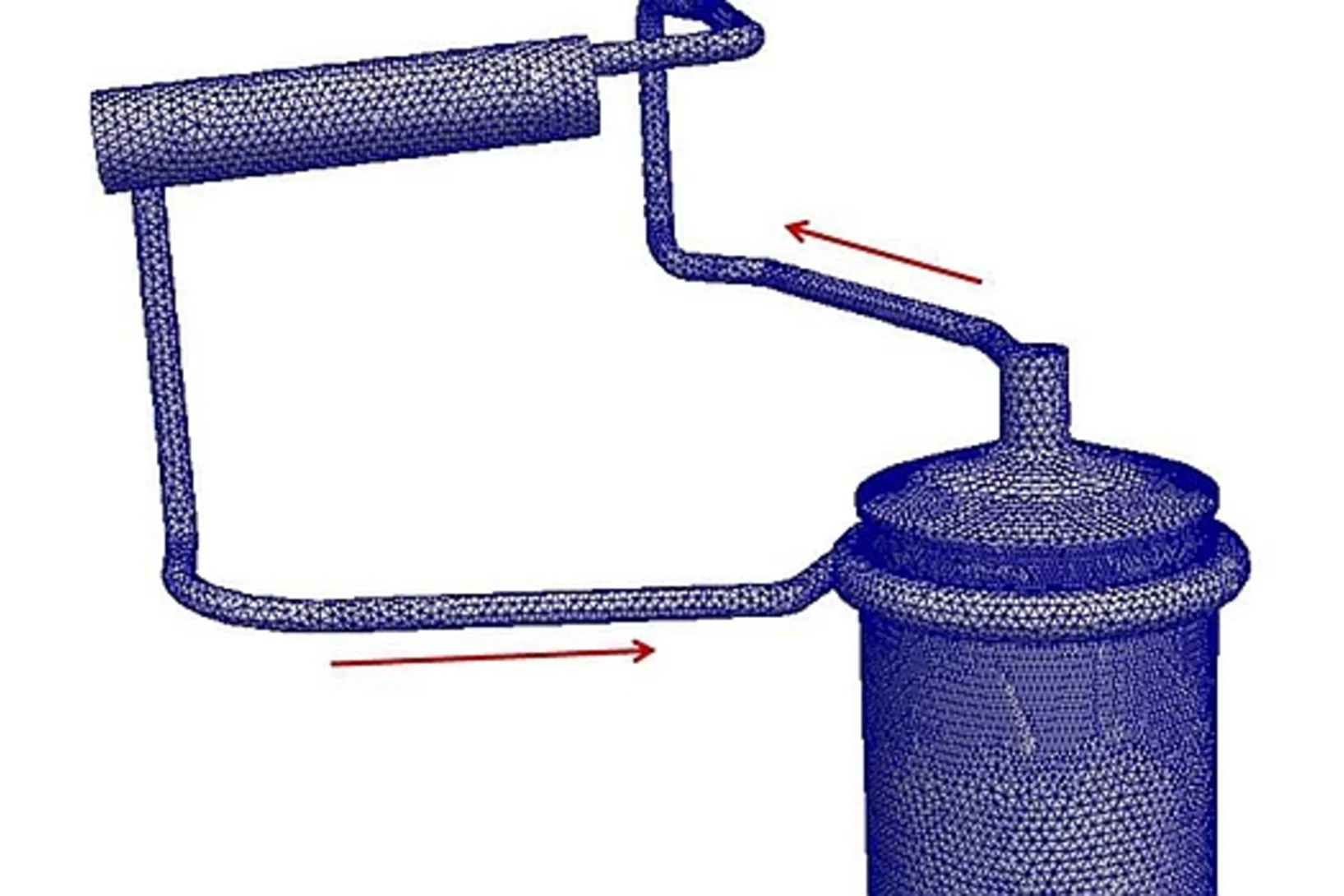

Simulations pour des centrales plus efficaces

Pour produire de l’électricité, le plus souvent, on chauffe de l’eau et on la transforme en vapeur. Les bulles de vapeur qui se forment alors dans l’eau jouent un rôle décisif. Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer ont réussi à simuler à l’ordinateur le comportement de ces bulles et à rendre ce dernier plus prévisible.

Réacteurs à sels fondus: exploration d’une possibilité

À l’Institut Paul Scherrer PSI, un petit groupe de scientifiques se penche au moyen de modèles théoriques sur un modèle possible de réacteur nucléaire du futur: les réacteurs dits à sels fondus. Cette recherche contribue à assurer la place de l’expertise de la Suisse dans les questions globales, actuelles et à venir, dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la sûreté des réacteurs.

Désaffectation du réacteur de recherche Proteus

Début de l’enquête publique relative à la désaffectation de l’installation nucléaire Proteus à l’Institut Paul Scherrer PSIL’installation nucléaire Proteus est ce qu’on appelle un réacteur de puissance nulle. La puissance thermique du réacteur était limitée en fonctionnement à 1 kW maximum. Ceci signifie qu’il s’agit d’un réacteur d’essai qui était exploité à une puissance tellement faible qu’un liquide de refroidissement n'était pas nécessaire. Proteus a été mis en service en 1968. Le PSI souhaite désaffecter l’installation. Le projet de désaffectation est dès aujourd’hui communiqué au public dans les organes de publication officiels prévus par la loi.

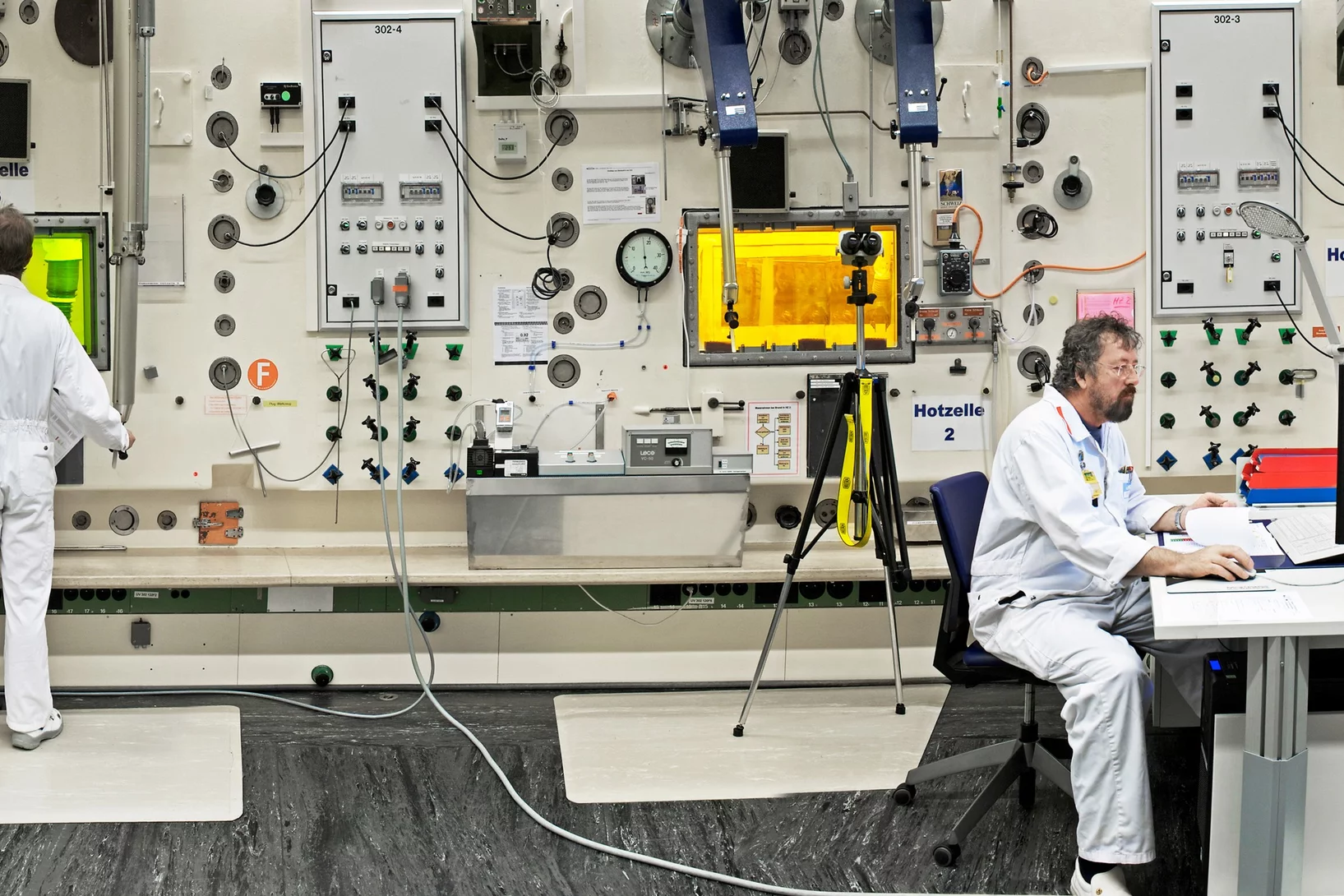

L'installation de recherche du Laboratoire chaud

Démarrage de l'enquête publique relative à une actualisation de l'autorisation d'exploitation de l'installation de recherche du Laboratoire chaud de l’Institut Paul Scherrer PSILe Laboratoire chaud de l’Institut Paul Scherrer PSI est une installation au sein de laquelle des chercheurs et chercheuses étudient les matériaux hautement radioactifs dans des enceintes blindées spéciales, également baptisées cellules chaudes. Cette installation est unique en Suisse. Elle sert la recherche appliquée sur les matériaux en analysant des échantillons hautement radioactifs de barreaux de combustibles et de matériaux de structure provenant de centrales nucléaires, de réacteurs de recherche et de l'accélérateur de proton du PSI. Grâce aux travaux du Laboratoire chaud, l’Institut Paul Scherrer contribue ainsi à la sécurité des centrales nucléaires suisses. Près de 32 salariés travaillent au sein de l'infrastructure spécialisée dans les techniques de sécurité et d'analyses du Laboratoire chaud.

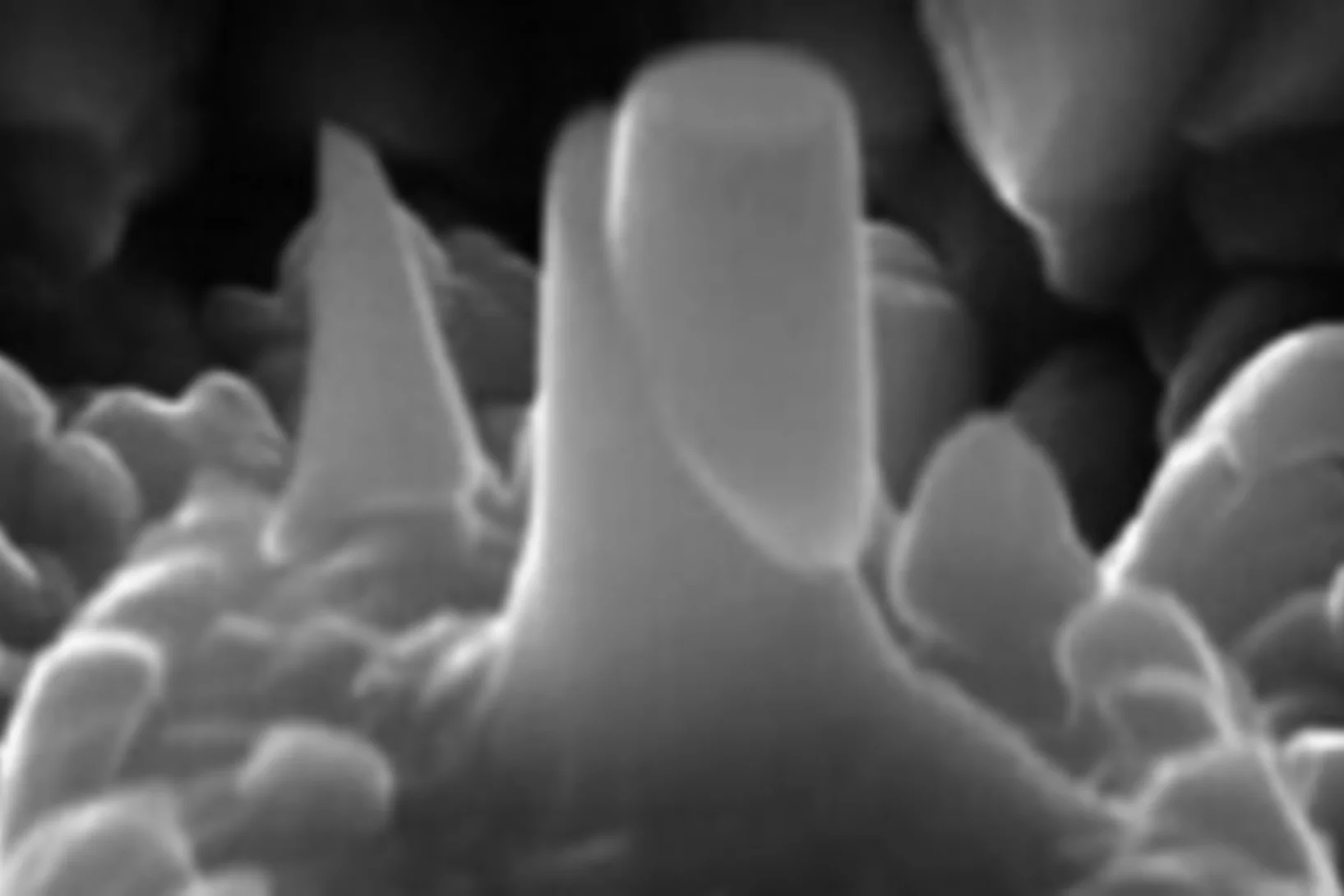

Une plus grande robustesse grâce aux imperfections

Le dioxyde d’uranium, combustible des centrales nucléaires, résiste mieux aux dégâts causés par les radiations quand sa structure présente des écarts microscopiques par rapport à un agencement idéal.

Déchets radioactifs piégés dans le ciment

Les déchets nucléaires de faible et de moyenne activité être stockés dans un dépôt en couches géologiques profondes, dabord confinés dans des matériaux cimentaires pour plusieurs milliers d’années. Des chercheurs du Paul Scherrer Institut et du Karlsruhe Institut für Technologie, ont démontré comment le ciment réduit leur mobilité. Ces connaissances contribuent à une meilleure compréhension des processus qui se dérouleront dans cette première phase du stockage.

L’hydrogène: un cheval de Troie dans la gaine du crayon combustible

Dans un réacteur nucléaire, l’eau se sépare en oxygène et en hydrogène au contact de la gaine contenant les pastilles de combustible, alors à haute température. Cet hydrogène peut pénétrer dans la gaine qui enrobe le combustible proprement dit, et la fragiliser mécaniquement. A l’aide de neutrons et de rayonnement synchrotron, des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer (PSI) étudient le mécanisme de pénétration de l’hydrogène dans la gaine et l’effet qu’il peut y déployer.

Quel que soit le type d’argile, les radionucléides adhèrent à la roche d’accueil dans le dépôt en couches géologiques profondes

Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer et de l’Académie hongroise des sciences ont travaillé conjointement, dans le cadre d’un projet de l’UE, afin d’étudier les propriétés de retention des roches argileuses dans un dépôt en couches géologiques profondes pour déchets hautement radioactifs. Les résultats de cette recherche montrent que les leçons apprises dans le cas de l’argile à Opalinus peuvent être transférés à l’argile de Boda, que l’on trouve en Hongrie.

Dépôts en couches géologiques profondes : les pores de la roche se referment

On sait d’ores et déjà que certaines réactions chimiques modifieront les caractéristiques du dépôt en couches géologiques profondes, de même que celles de la roche environnante (roche argileuse). Mais dans quelle mesure, et avec quelles conséquences pour la sécurité ? Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer tentent de répondre à cette question, en combinant expériences et simulations informatiques.

Simulations informatiques : un pilier essentiel de la sécurité des centrales nucléaires

Sans simulations informatiques, l’exploitation de centrales nucléaires serait pratiquement impossible. Qu’il s’agisse d’intégrer de nouveaux composants, ou de mener des tests et des essais visant à assurer la sécurité : presque tout doit être calculé et analysé par ordinateur au préalable. Au Laboratoire de physique des réacteurs et des comportements des systèmes, on développe à cet effet des modèles de calcul et des programmes informatiques. Les chercheurs du PSI officient dans ce cadre en tant que partenaires de recherche indépendants de l’IFSN (Inspection fédérale de sécurité nucléaire), et fournissent ainsi une contribution importante pour assurer la sécurité des centrales nucléaires suisses.

Des billes pour moins de déchets nucléaires

L’idée de produire du combustible nucléaire sous forme de sphères (et non de pastilles, comme c’est l’usage aujourd’hui) remonte aux années 1960. Les avantages suivants en étaient escomptés : une simplification de la fabrication du combustible ainsi qu’une nette réduction de la quantité de déchets radioactifs lors de sa fabrication et de son utilisation en centrale nucléaire. Ce type de combustible n'a toutefois jamais été utilisé parce que les types de réacteurs pour lesquels il avait été envisagé n’ont pas pu s'imposer. Dans le passé, l’Institut Paul Scherrer (PSI) a aussi contribué à la recherche en matière de combustible à particules sphériques. A nouveau, plusieurs projets, en partie financés par l’Union européenne, sont actuellement en cours au PSI. Leur objectif : continuer à améliorer la production des billes de combustible. Cette forme de combustible pourrait être utilisée soit dans des installations spéciales de réduction des quantités de déchets radioactifs, soit dans des réacteurs rapides de quatrième génération, qui, en cycle fermé, produisent eux aussi moins de déchets à vie longue.

Reconstitution de l’accident nucléaire de Fukushima

Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer (PSI) participent à un projet international, dont l’objectif est de reconstruire les différents évènements qui se sont produits à l’intérieur du réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, lors de l’accident nucléaire de mars 2011. La reconstitution de l’état final des curs des réacteurs devrait aider l’exploitant de la centrale TEPCO (Tokyo Electricity Company) à préparer les travaux de décontamination dans l’enveloppe protectrice du réacteur. L’exercice pourrait par ailleurs servir à affiner les programmes informatiques de simulation des accidents nucléaires.

Diffusion des radionucléides: les enseignements pour un dépôt en couches géologiques profondes

Comment les substances radioactives évoluent-elles dans la roche d’accueil d’un dépôt en couches géologiques profondes pour déchets nucléaires ? A l’Institut Paul Scherrer (PSI), des chercheurs du groupe de recherche Processus de diffusion se penchent sur cette question au Laboratoire Sûreté des dépôts de déchets radioactifs. On connaît bien les propriétés de transport des radionucléides chargés négativement : ils sont repoussés par les surfaces des minéraux argileux, chargées négativement elles aussi, et n’adhèrent donc pour ainsi pas à la roche. Un projet de l’Union européenne est en train de mettre en évidence des éléments de connaissance concernant les radionucléides chargés positivement, qui eux, adhèrent fortement à la roche. Le PSI y participe.

Les connaissances pour demain en provenance des « cellules chaudes »

Des mesures de sécurité strictes encadrent la manipulation et l’analyse d’objets irradiés, et donc radioactifs, provenant de centrales nucléaires ou de laboratoires de recherche. Ces tests ne peuvent être conduits que dans des enceintes baptisées « cellules chaudes », dont les parois de béton et de plomb de plusieurs mètres d’épaisseur. Dans les cellules chaudes du Laboratoire chaud du PSI, des barreaux de combustibles usés provenant des centrales nucléaires suisses sont régulièrement soumis à une analyse scientifique des matériaux. Les connaissances obtenues dans le cadre de ces analyses permettent aux exploitants d’optimiser l’efficacité et la sécurité de leurs centrales. A côté de ces prestations de service destinées aux centrales nucléaires, le Laboratoire chaud est également impliqué dans des projets de recherche internationaux.

Des neutrons rapides pour plus de sécurité

Les neutrons sont un instrument remarquable pour reproduire visuellement l’intérieur des objets sans les détruire. Ils représentent un complément à la radiographie aux rayons X, à laquelle on recourt le plus souvent.Toutefois, la radiographie neutronique reste cantonnée, la plupart du temps, aux laboratoires ou à certains sites de recherche fixes, car la production de neutrons nécessite des machines complexes, coûteuses et intransportables.Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer (PSI) cherchent à corriger la donne, avec une technique d’imagerie plus flexible basée sur des neutrons rapides.

Rétention d'iode radioactif en cas d'accident grave de centrale nucléaire

Les chercheurs de l'institut Paul Scherrer PSI ont développé un procédé efficace de filtrage de l’iode radioactif. Après la fusion du cur à la suite d'une avarie au sein d'une centrale nucléaire, ce filtre élimine à peu près totalement l’iode contenu dans l'air pollué par les substances radioactives avant qu'il ne soit rejeté dans l'environnement. Pour que la méthode puisse être mise en uvre partout dans le monde, PSI et CCI-Industries AG (Balterswil/TG) ont récemment signé un contrat de licence d'exploitation de ce procédé breveté du PSI.

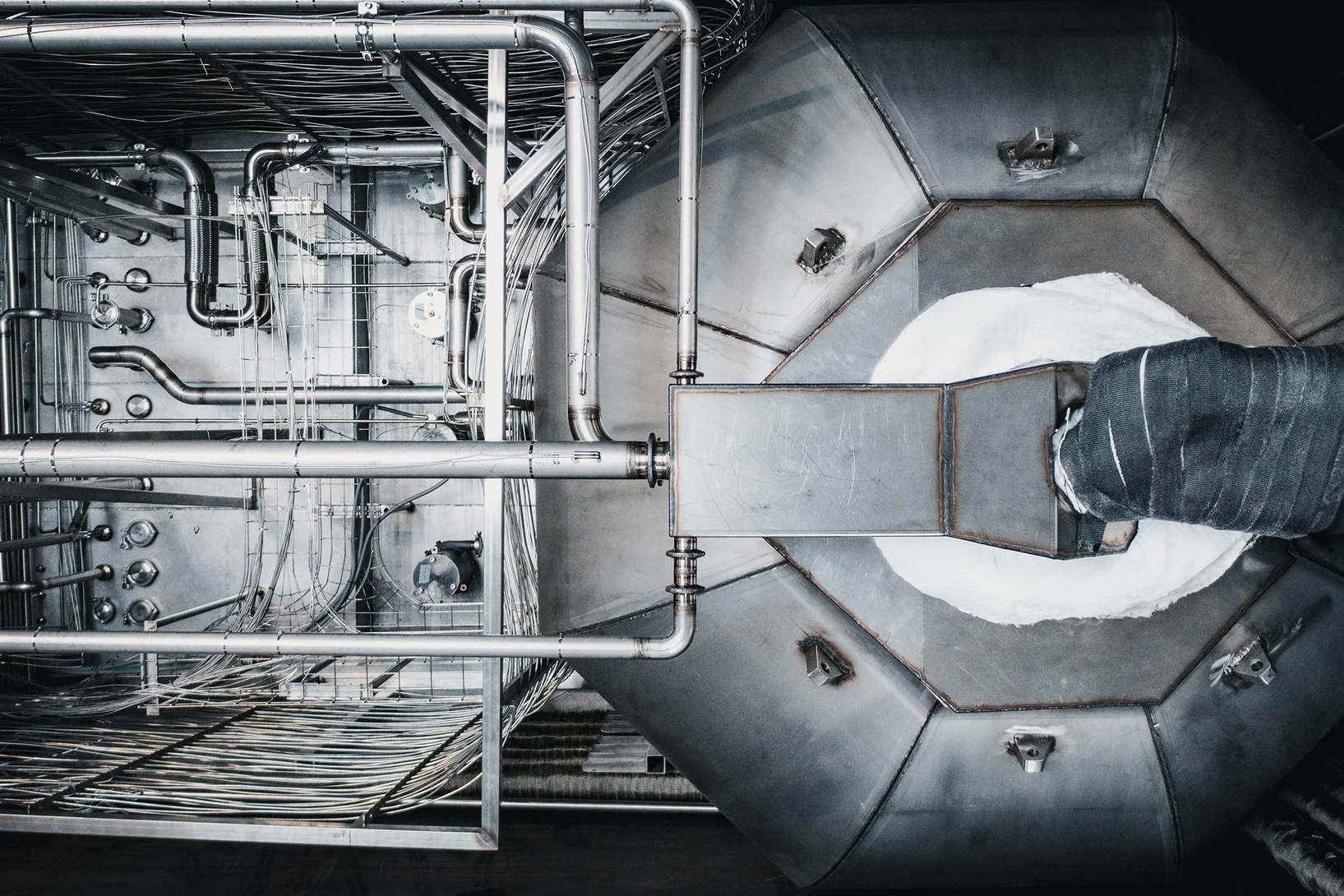

Des matériaux fiables pour les réacteurs nucléaires

Les matériaux employés dans les centrales nucléaires sont soumis à des exigences élevées. Les standards de sécurité en matière de sélection, d'utilisation et de surveillance des matériaux sont donc très élevés. Le PSI analyse le comportement et le vieillissement d’éléments utilisés dans ces installations. Ainsi, les chercheurs étudient l'importance des phénomènes de corrosion de fissure sous contrainte ou les effets de l’irradiation par des particules énergétiques sur la durabilité des matériaux.

Un stockage final sûr – étude du contexte spécifiquement suisse

Les déchets radioactifs produits par les centrales nucléaires ou issus de la médecine, de l'industrie et de la recherche doivent être isolés de l'environnement et de l'espace vital de l'Homme pendant de très longues périodes. Les experts du PSI se penchent depuis des années sur les questions scientifiques relatives à la sécurité des dépôts de stockage géologique définitif. La recherche effectuée au PSI se concentre principalement sur les phénomènes physico-chimiques ayant lieu dans les dépots de stockage définitif. L'objectif est de réaliser une description réaliste des risques liés au stockage des déchets radioactifs.