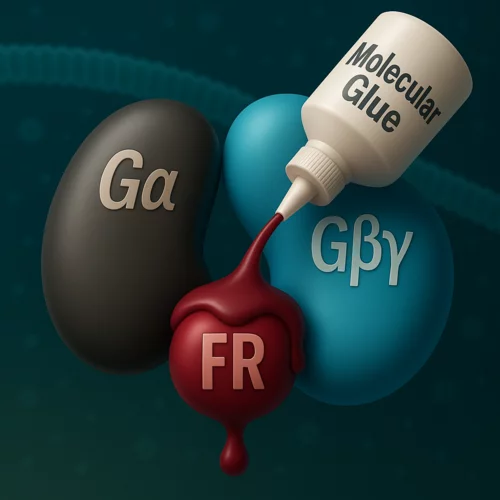

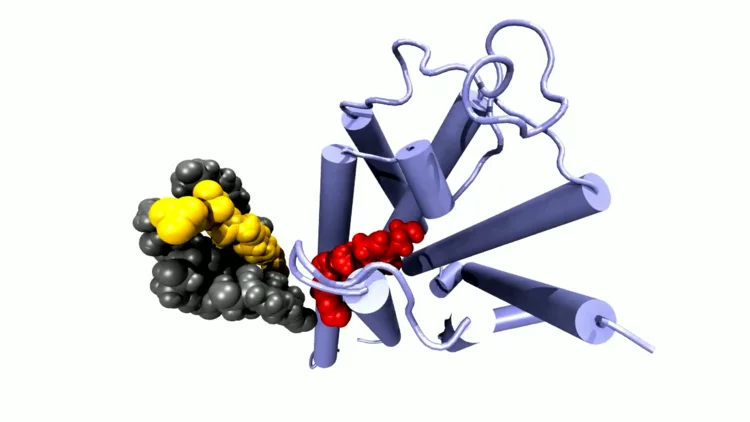

From coral berries to new therapies: uncovering the molecular glue mechanism of natural compounds

Researchers at the Center for Life Sciences and the Center for Scientific Computing, Theory, and Data at the Paul Scherrer Institute have identified the mechanism by which certain natural compounds interfere with cellular signaling. These ‘molecular glues’ have a therapeutic potential for the treatment of specific cancer types. Their latest study on this topic has been published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

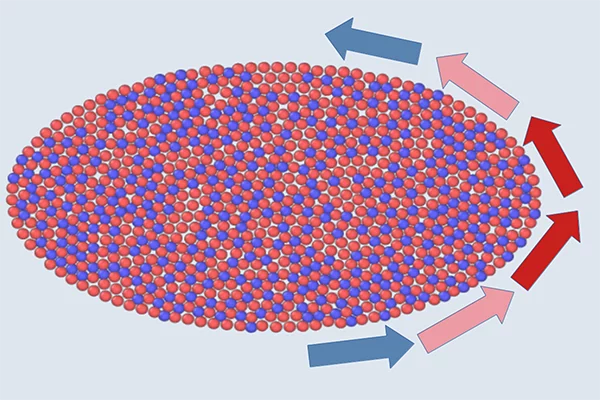

Dynamical transitions in dense packings

Biophysical modeling points to changes in collective dynamics under confinement as a key aspect of cell state transitions.

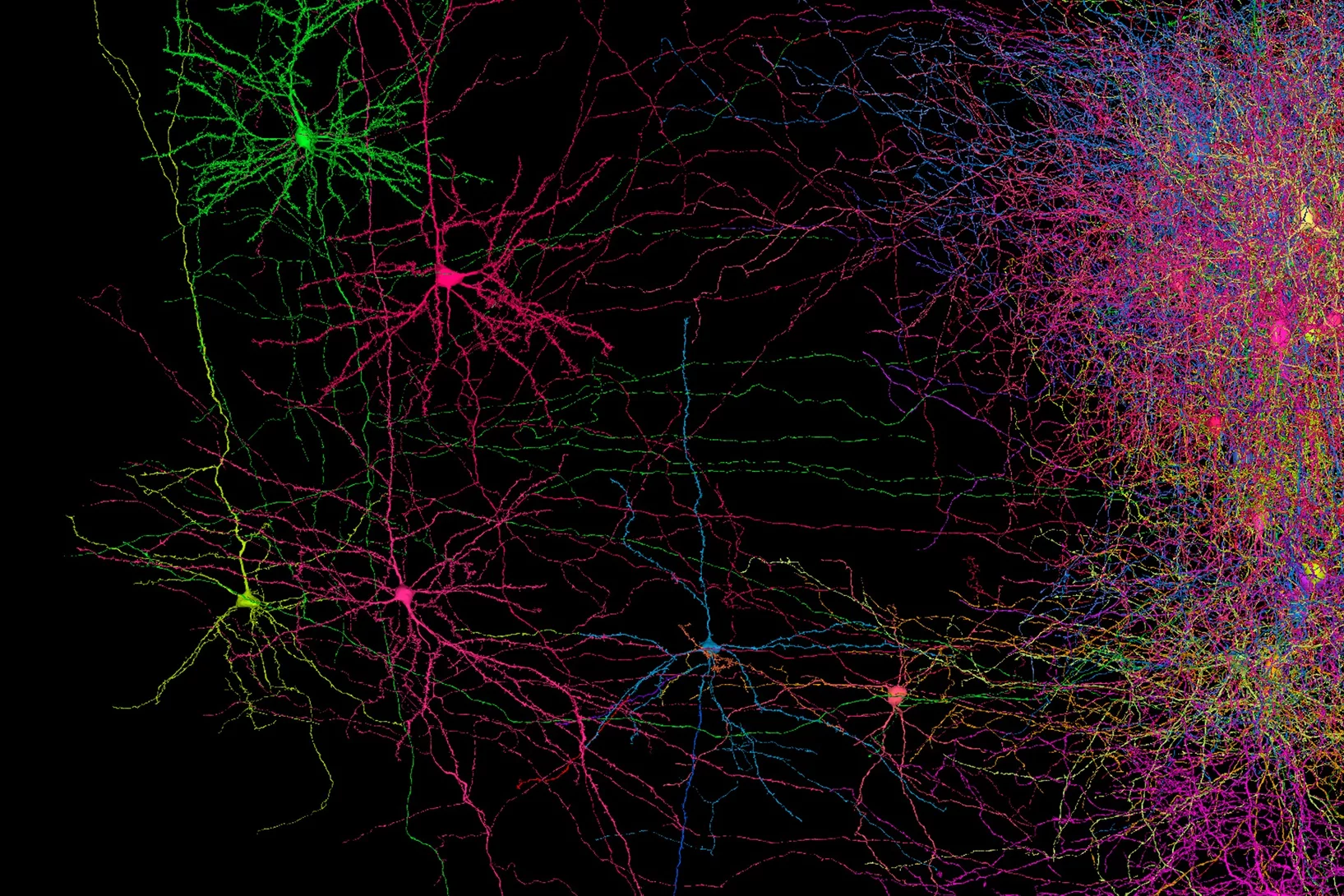

Schaltpläne vom Gehirn erstellen

Mittels Gehirnschaltplänen Alzheimer verstehen.

Wie Botox in unsere Zellen gelangt

Forschende des PSI haben molekulare Strukturänderungen des bakteriellen Nervengifts Botox identifiziert, die wichtig für die Aufnahme in Nervenzellen sind. Künftig könnte das gezieltere Einsätze von Botox in der Medizin erlauben.

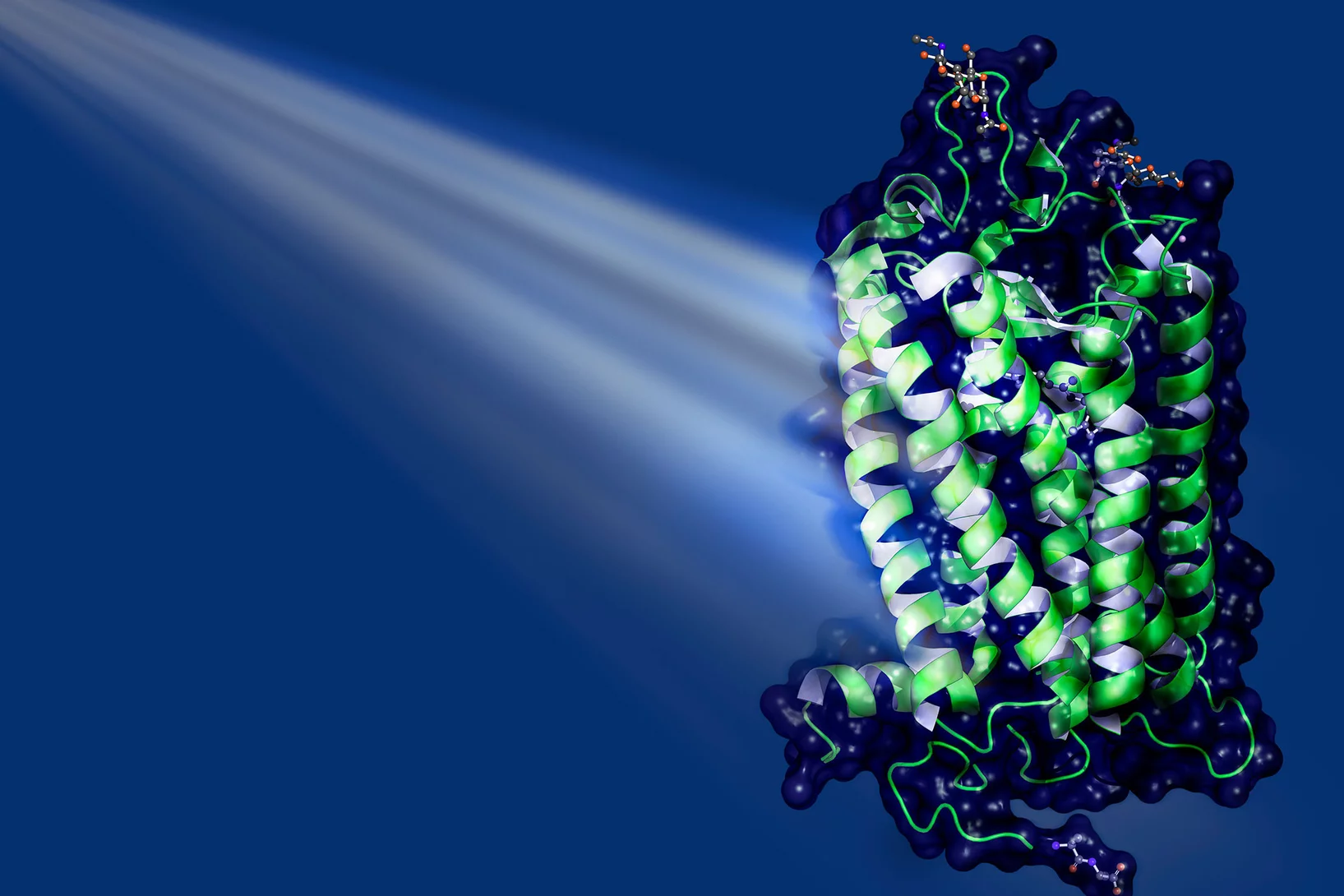

Auf dem Weg zur lichtgesteuerten Medizin

Forschende des PSI haben die Struktur spezieller Fotorezeptoren aufgeklärt.

Die Rätsel der Proteine entschlüsseln

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an drei Forscher, die entscheidend dazu beigetragen haben, den Code der Proteine – wichtige Bausteine des Lebens – zu knacken. Doch damit aus diesem Wissen auch Anwendungen zum Beispiel in der Medizin entwickelt werden können, braucht es Forschungsinstitute wie das PSI.

Nature’s sunscreen and other SwissFEL stories

From DNA repair to catalysts: how the Alvra experimental station at SwissFEL has developed into a special tool for biology and chemistry research.

Eine Bionanomaschine für grüne Chemie

PSI-Forschende haben ein einzigartiges Enzym aus Bakterien charakterisiert, das eine wichtige chemische Reaktion möglich macht.

Neue Möglichkeiten für ein heilsames Gift

Forschende des PSI entdecken einen überraschenden Mechanismus, der das Einsatzspektrum von Botulinumtoxin als Therapeutikum erweitern könnte.

Mechanische Reprogrammierung für das Gewebe

Forschende des PSI haben mit mechanischen Reizen Bindegewebszellen in stammzellenähnliche Zellen verwandelt und in verletztes Hautgewebe transplantiert. So lassen sich Hautregeneration und Wundheilung beschleunigen.

Krankheiten an der Wurzel packen

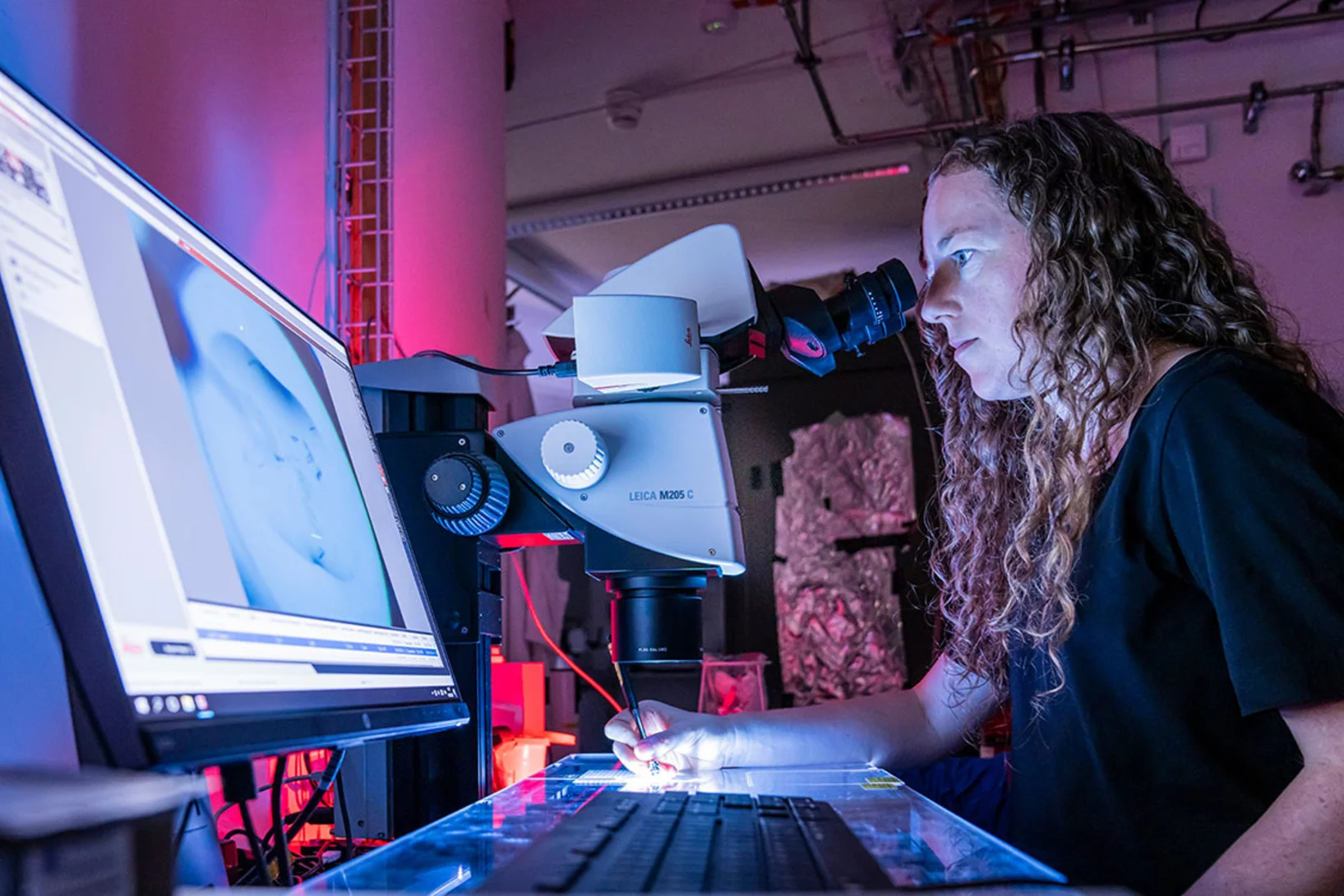

Mit modernen hochauflösenden Bildgebungsverfahren machen PSI-Forschende Aufnahmen von Zellkernen und erkennen so zuverlässiger Anomalien.

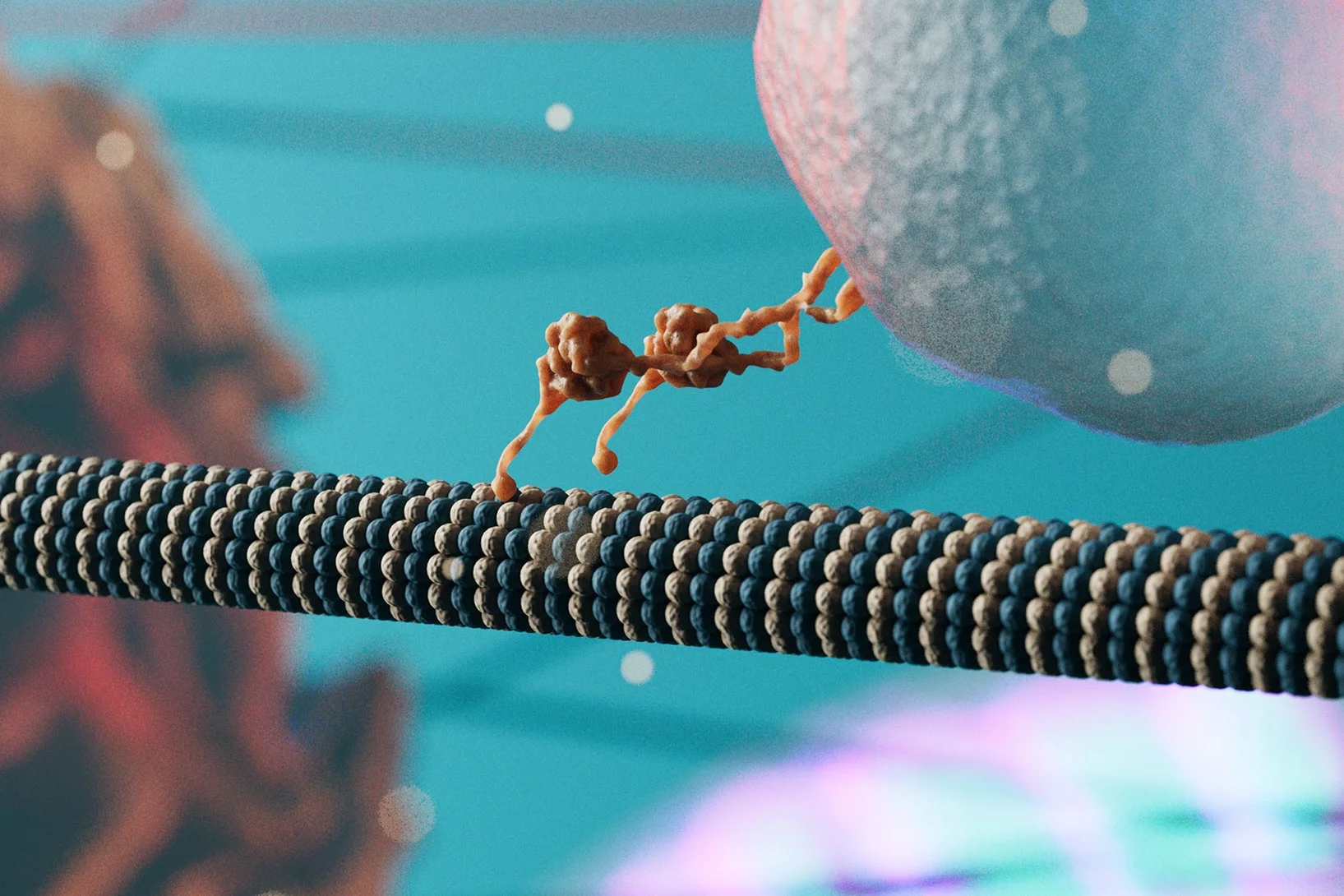

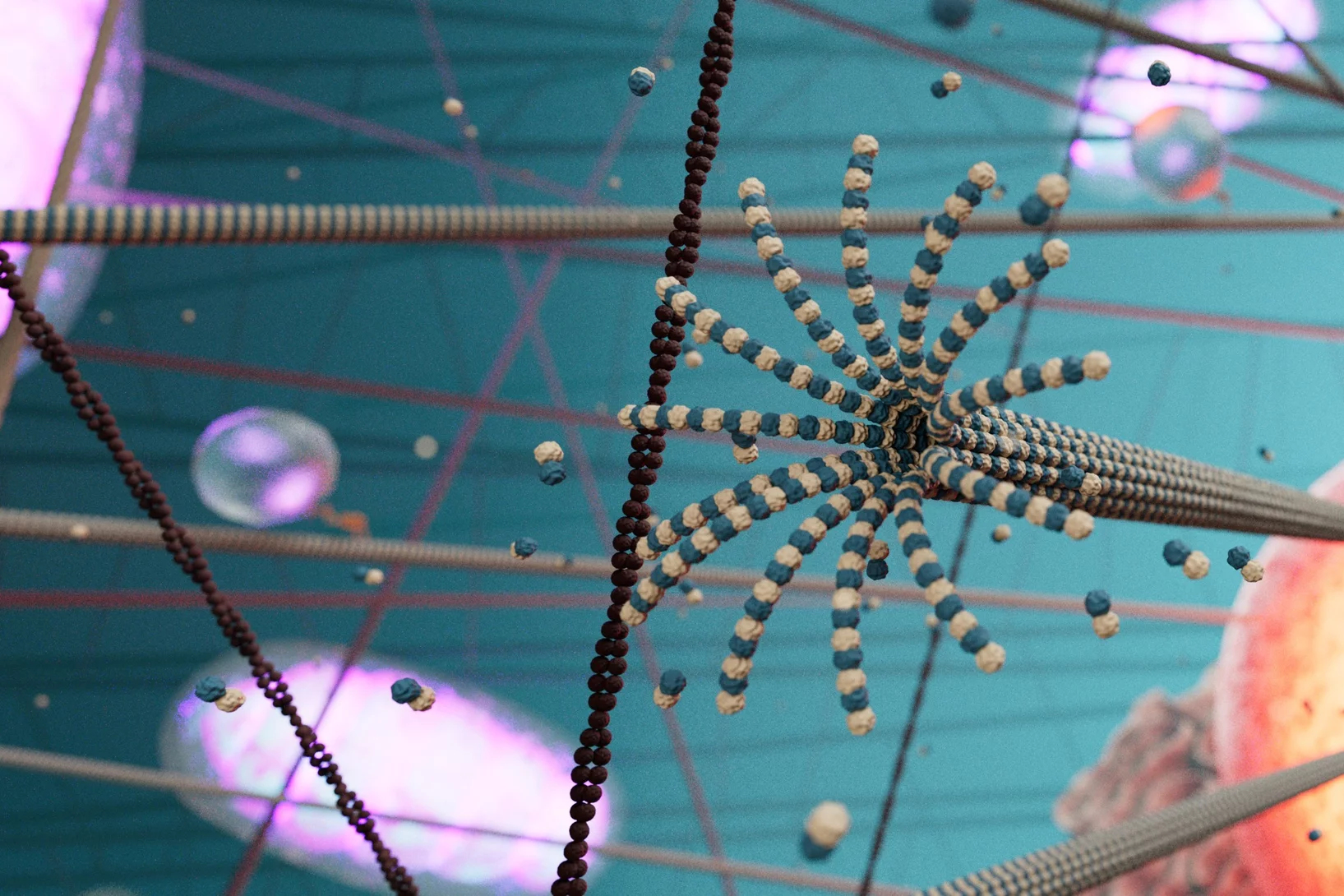

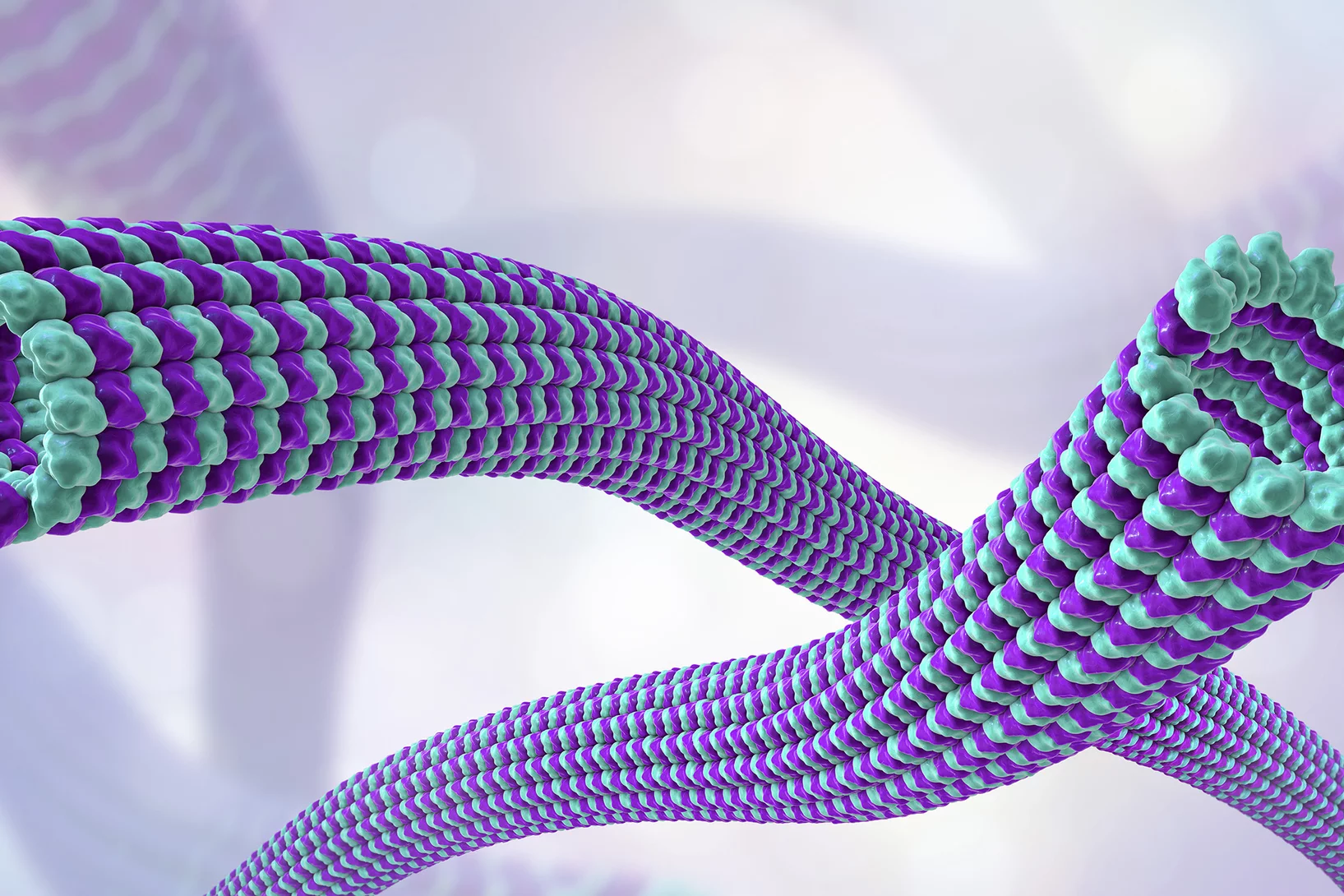

Mehr als ein Gerüst

In jeder unserer Körperzellen befindet sich das sogenannte Zellskelett. Anders als sein Name vermuten lässt, ist es weitaus mehr als eine reine Stützstruktur.

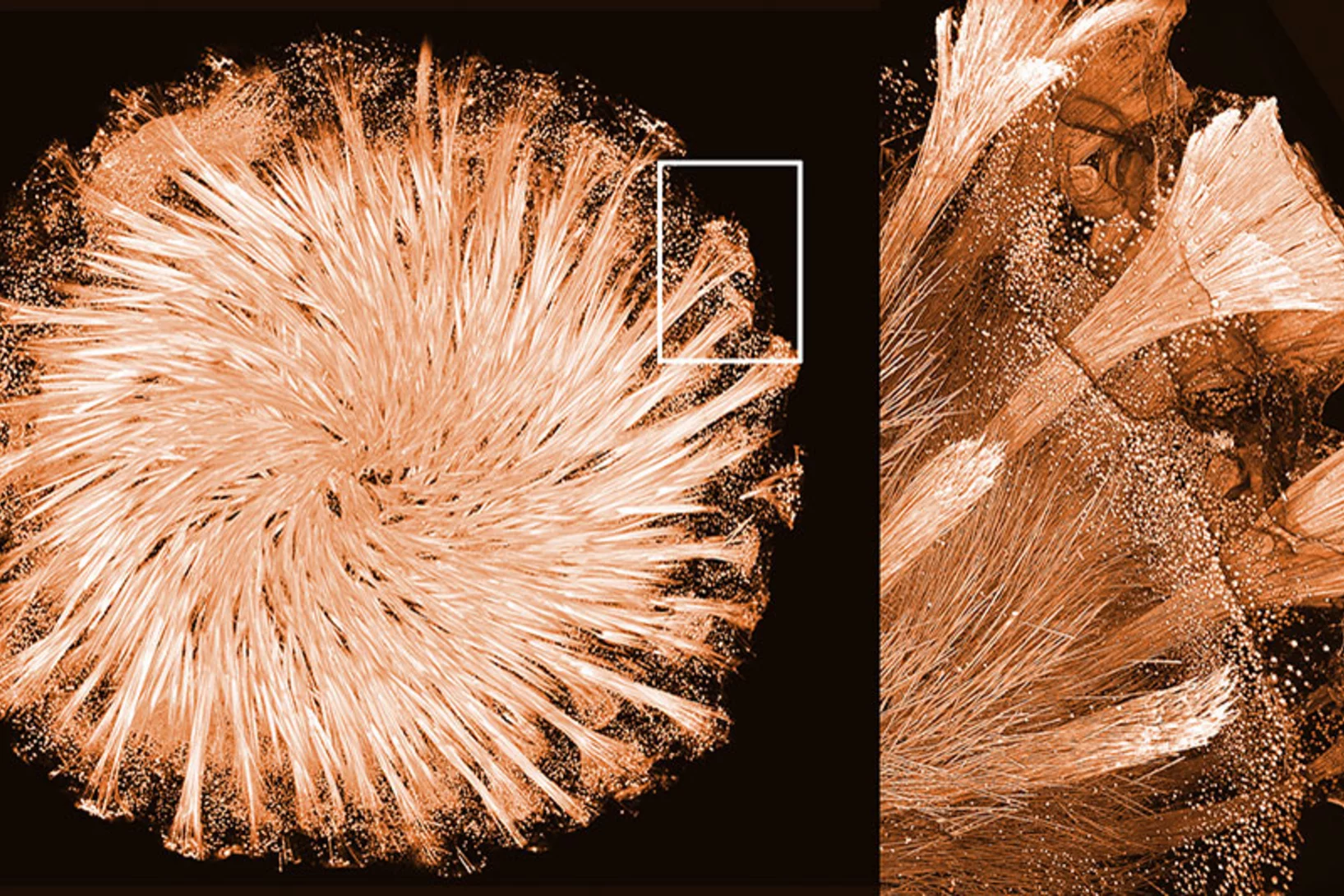

Eintauchen ins Zellskelett

Das Zellskelett ist ein kleines Wunderwerk. Seine Erforschung verspricht unter anderem neue Therapiemöglichkeiten gegen Krebs.

SwissFEL leuchtet für industrielle Anwender

Dank Hochdurchsatzexperimenten können neue Nutzergruppen aus der Strukturbiologie vom XFEL-Licht profitieren.

Ein Algorithmus für schärfere Protein-Filme

Mit einem neu entwickelten Algorithmus lassen sich Messungen an Freie-Elektronen-Röntgenlasern effizienter auswerten.

So beginnt das Sehen

PSI-Forschende haben untersucht, was als Allererstes im Auge abläuft, wenn Licht auf die Netzhaut trifft.

So findet man Wirkstoffe gegen Krebs

PSI-Forschende haben eine neue Substanz entwickelt, die ein lebenswichtiges Protein im Zellskelett lahmlegt.

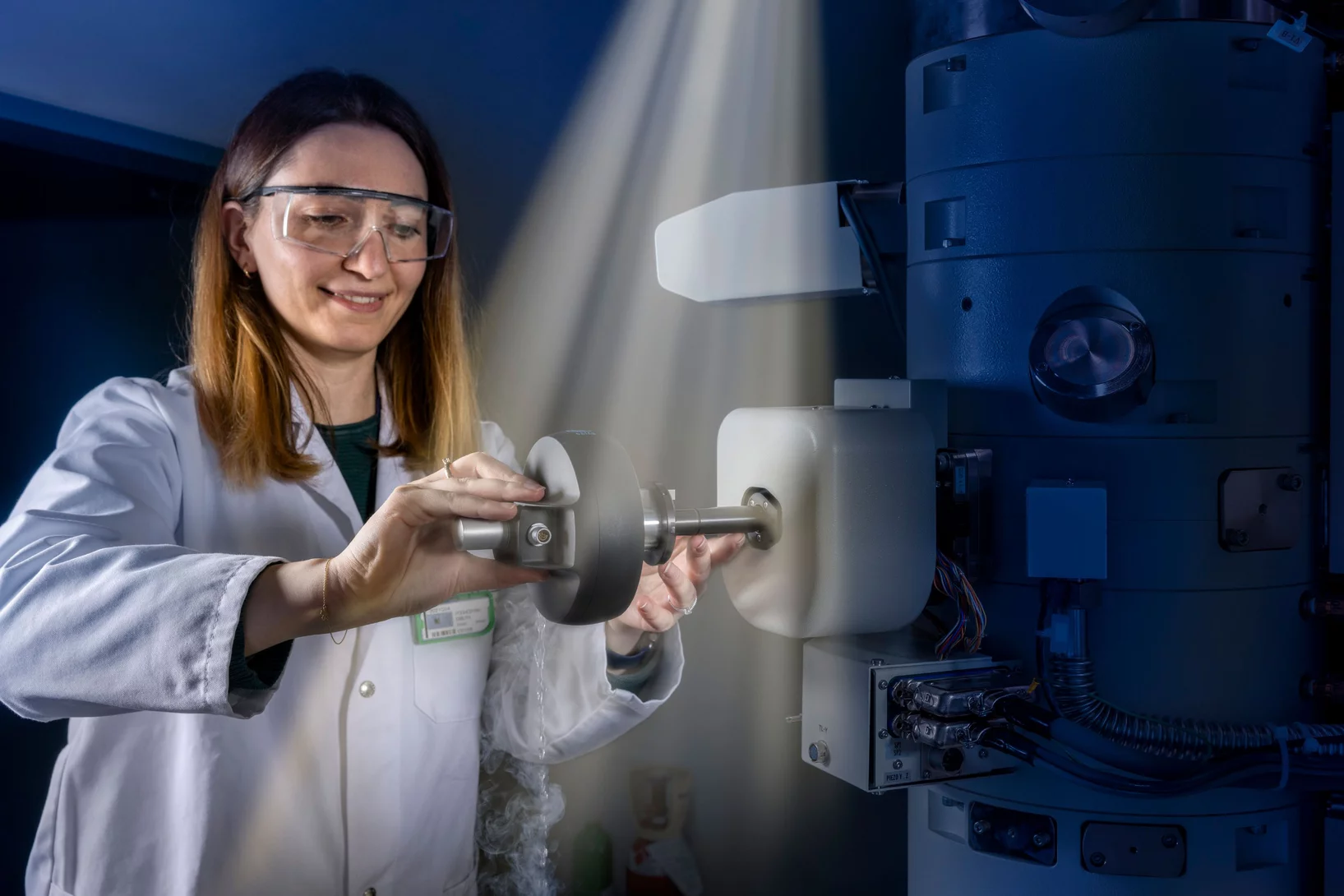

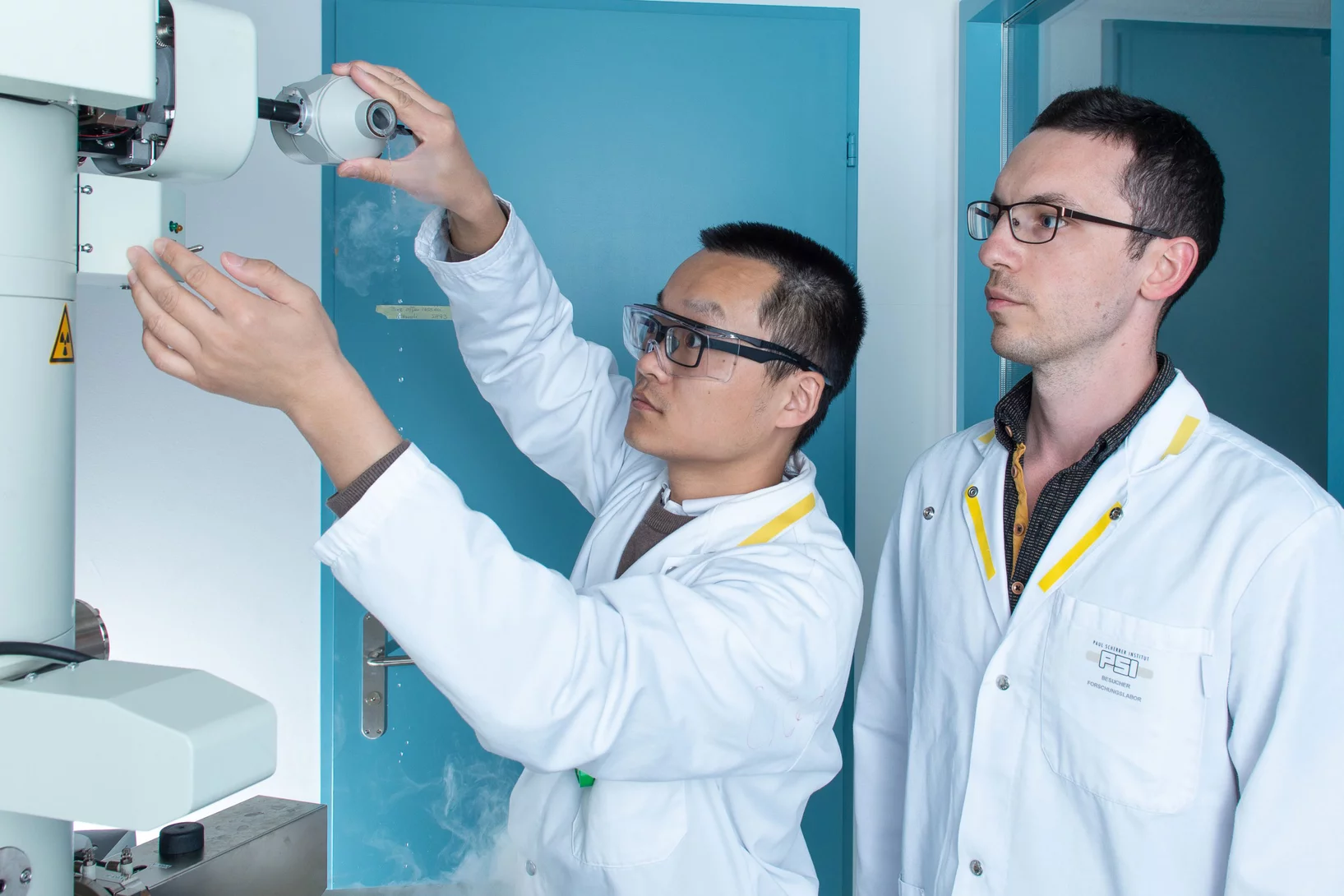

Cooler Newcomer

Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie lässt sich schnell und hochpräzise so manches Rätsel rund um lichtempfindliche Proteine lösen.

Die wundersame Welt der Lichtantennen

Wie man mit Lichtrezeptoren Prozesse in Zellen gezielt an- und abschalten kann.

Asthma: Diagnose in einem Atemzug

Das PSI beteiligt sich an der Entwicklung eines Atemtests, mit dem sich Asthma diagnostizieren lässt. Imad El Haddad erzählt, wieso so ein Test extrem nützlich wäre – vor allem für Kinder.

Mehr Einblick in den Sehsinn

PSI-Forschende haben die Struktur eines wichtigen Bestandteils im Auge aufgeklärt: Der Ionenkanal CNG sorgt dafür, dass das Sehsignal ins Gehirn weitergeleitet werden kann.

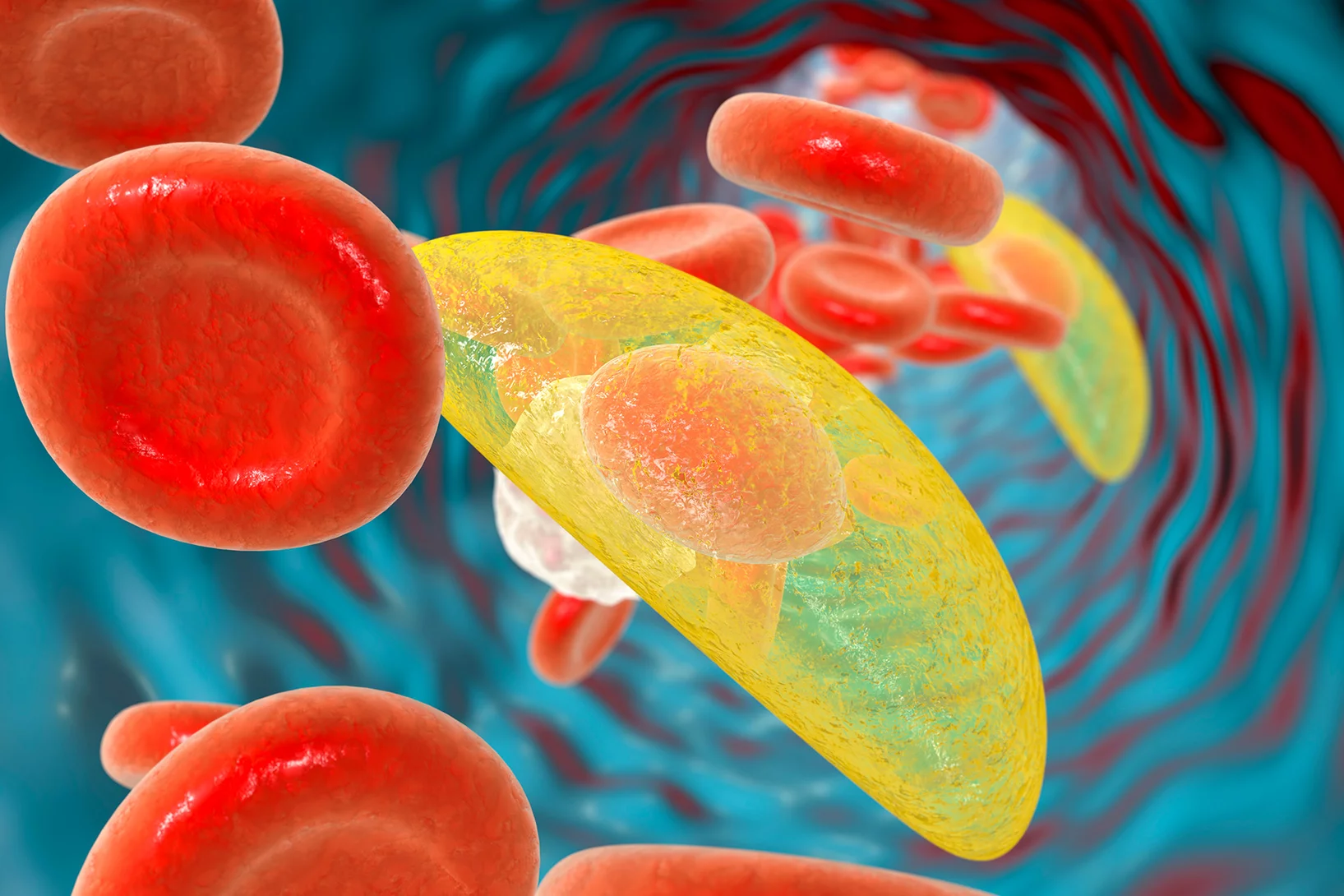

Neuer Wirkstoff gegen Parasiten

PSI-Forschende identifizieren möglichen Wirkstoff gegen gleich mehrere einzellige Parasiten – darunter die Erreger der Malaria sowie der Toxoplasmose.

Proteine auf Abstand

PSI-Forschende haben eine neue Methode entwickelt, um Proteine auf der Oberfläche von virusartigen Partikeln anzubringen.

Der Corona-Dunkelziffer auf der Spur

Das Universitätsspital Zürich nutzt vom PSI hergestellte Proteine für seine breit angelegte Antikörperstudie, um herauszufinden, wie viele Menschen sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Wie Abwehrzellen aktiviert werden

Forschende haben entschlüsselt, wie der CCR5-Rezeptor von Immunzellen angeschaltet wird. Die Erkenntnisse können dabei helfen, Therapien gegen AIDS und andere Krankheiten zu entwickeln.

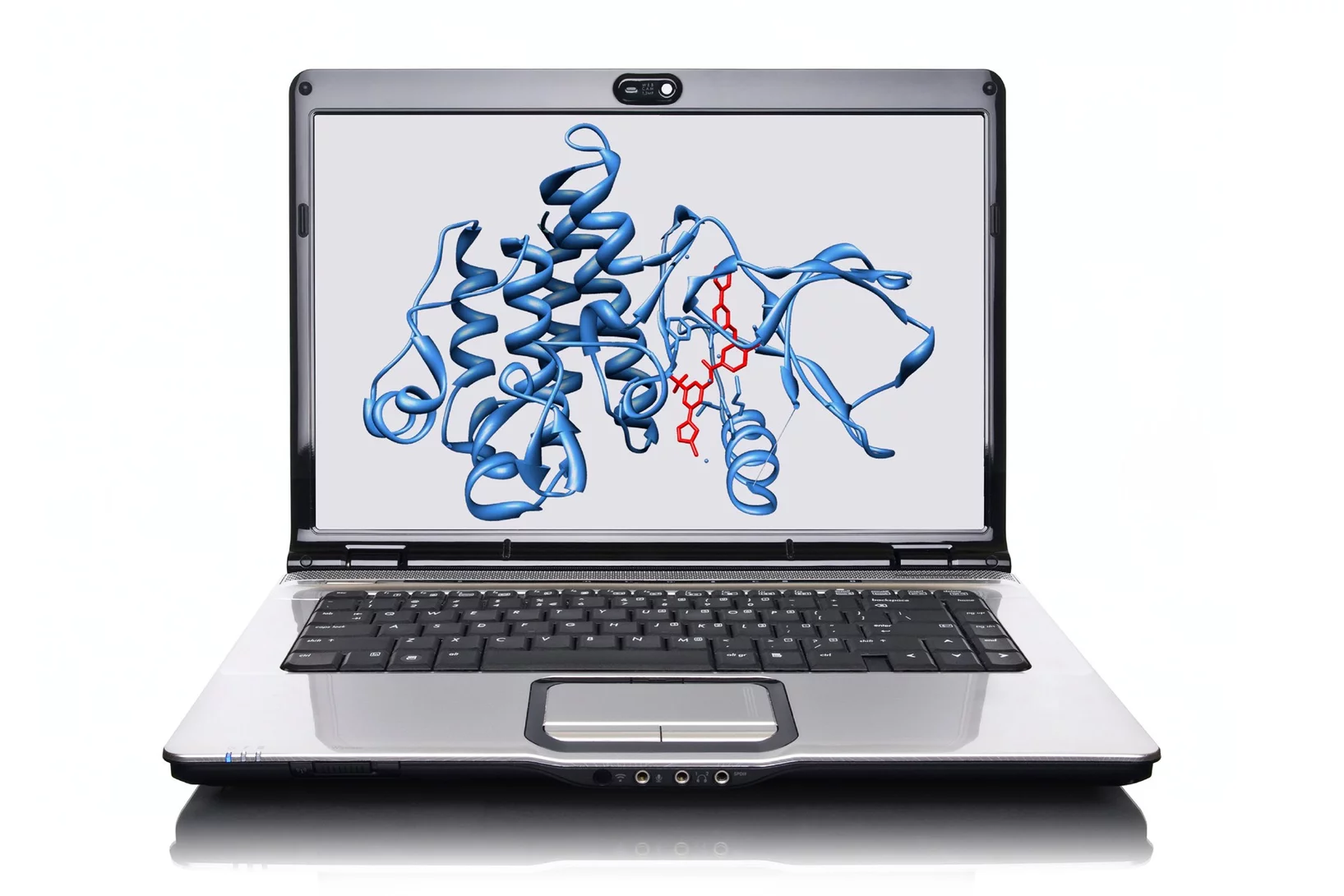

Das Zellskelett als Ziel für neue Wirkstoffe

Mit einer Kombination aus Computersimulation und Laborexperiment haben PSI-Forschende neue Bindungsstellen für Medikamente an dem lebenswichtigen Protein Tubulin identifiziert.

Rezeptorproteinen beim Verbiegen zuschauen

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren vermitteln unzählige Prozesse im Körper. Im Interview erzählt PSI-Forscher Ramon Guixà, wie er die Rezeptormoleküle auf dem Bildschirm lebendig werden lässt.

«Letztendlich wollen wir verstehen, wie Krankheiten in einzelnen Zellen entstehen»

Moderne Bild- und Sequenziertechniken, kombiniert mit maschinellem Lernen, bieten Forschenden unzählige Möglichkeiten, so genau wie nie zuvor in Zellen zu blicken. G.V. Shivashankar, Laborleiter am PSI, beschreibt, wie sich die Daten kombinieren lassen, um Antworten auf drängende Fragen zu finden.

Struktur von glasbildenden Proteinen in Schwämmen aufgeklärt

Messungen an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS haben dabei geholfen zu verstehen, wie der bisher einzige bekannte natürliche Protein-Mineral-Kristall gebildet wird. Er ist Teil des faszinierenden Glasgerüsts von tierischen Schwämmen.

Eine neue Generation von optogenetischen Instrumenten für Forschung und Medizin

Der Europäische Forschungsrat (ERC) fördert mit 10 Millionen Euro ein interdisziplinäres Verbundprojekt zur strukturellen und biophysikalischen Analyse ausgewählter Fotorezeptoren und deren Entwicklung zu "OptoGPCRs", lichtgesteuerten molekularen Schaltern mit einem breiten Anwendungsspektrum in Biologie und Medizin.

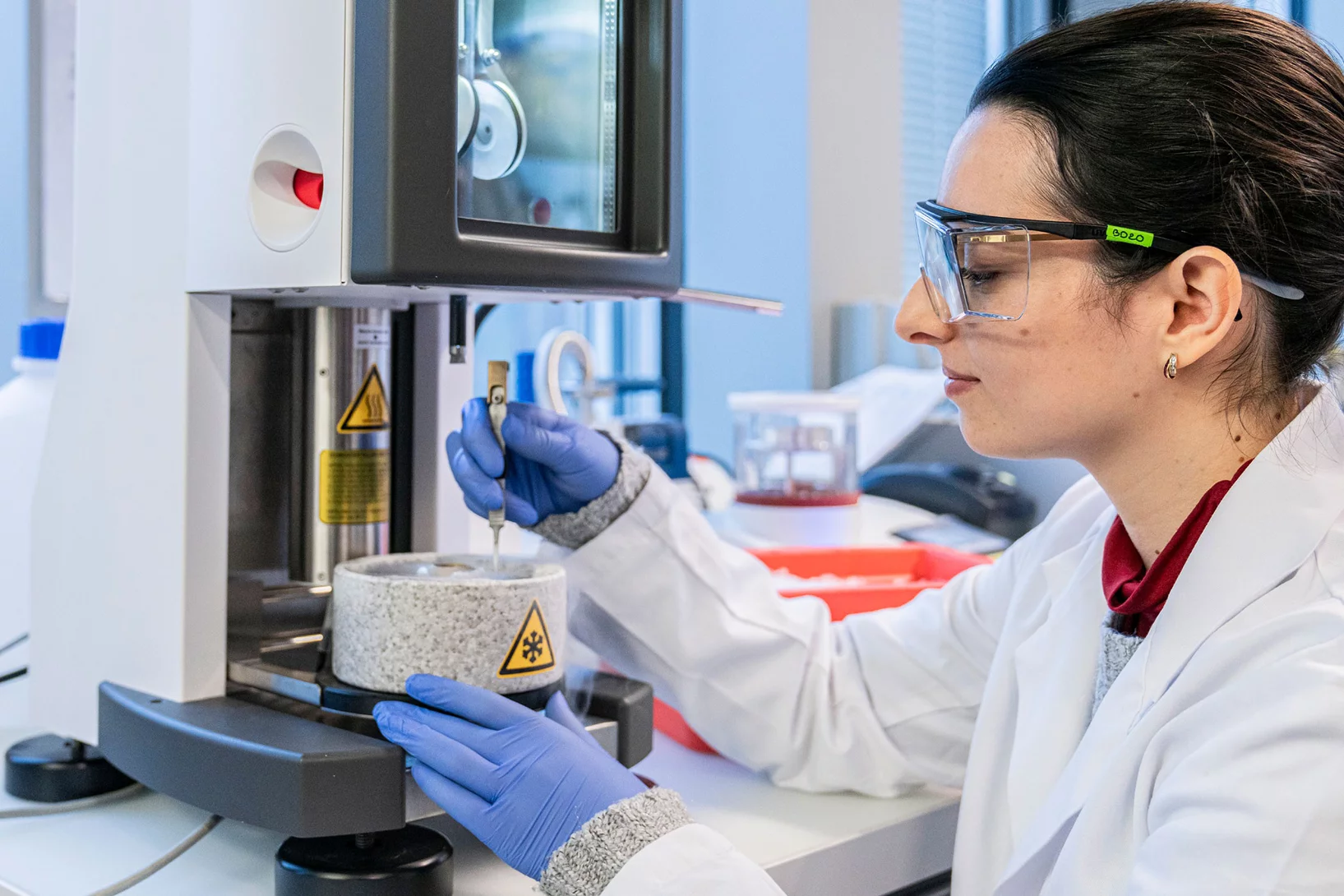

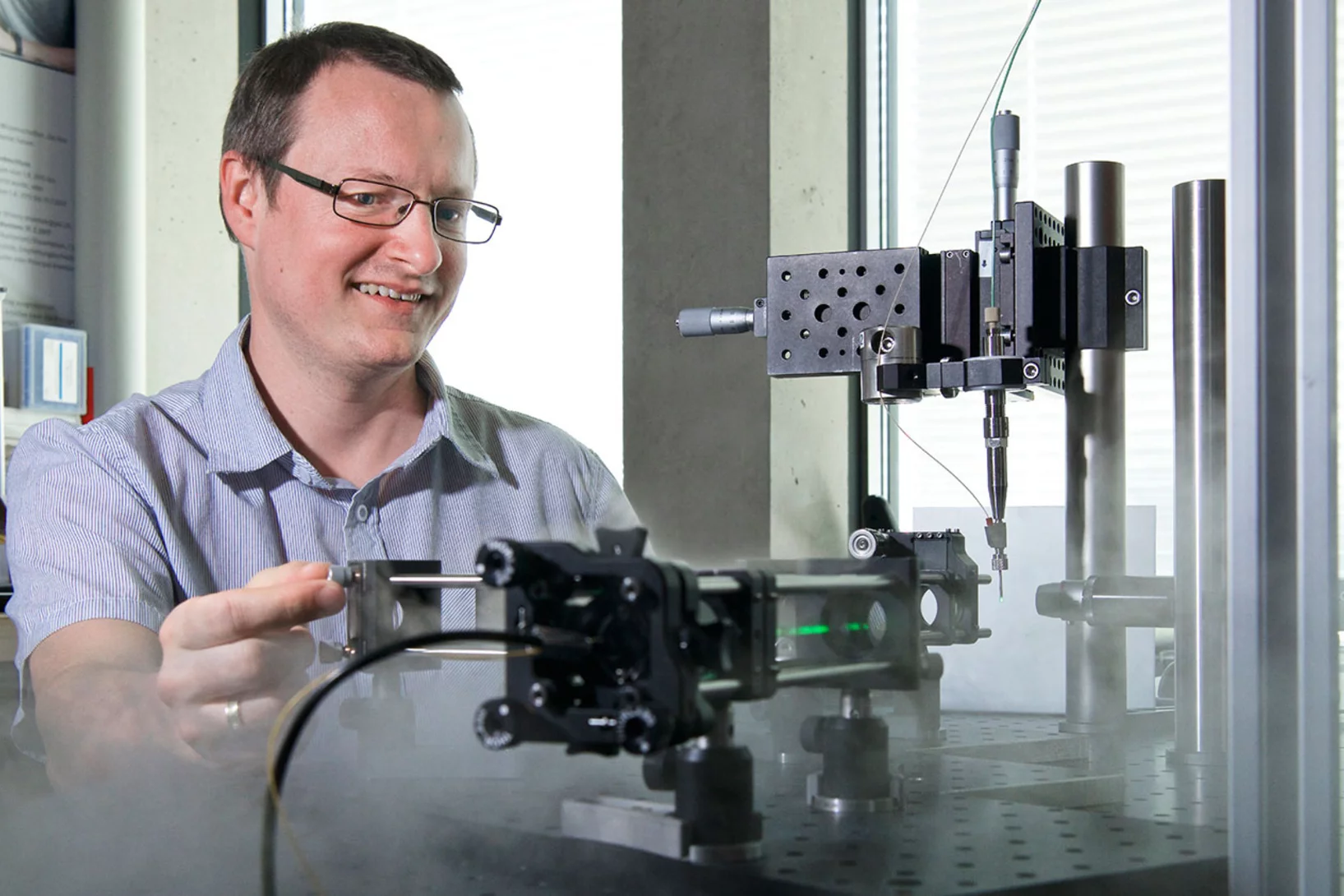

Abwarten und Kristalle züchten

Am PSI entschlüsseln Forschende die Struktur der Proteine von Bakterien und Viren. Mit diesem Wissen lassen sich beispielsweise Medikamente gegen Infektionskrankheiten entwickeln. Doch zuallererst muss ein äusserst kniffliges Problem gelöst werden: die Kristallisation der Moleküle.

Messungen am PSI ermöglichten detailliertes Verständnis der Gen-Schere

Das PSI gratuliert Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna zum diesjährigen Nobelpreis für Chemie. Experimente an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS im Jahr 2013 ermöglichten es, die Struktur des Proteinkomplexes CRISPR-Cas9 aufzuklären.

Winzlinge im Rampenlicht

Die Welt der Mikroben und Viren ist extrem alt und äusserst vielfältig. Mit den Grossforschungsanlagen des PSI blicken Forschende tief in diesen fremden Kosmos und erkunden vor allem Proteine exotischer Wesen.

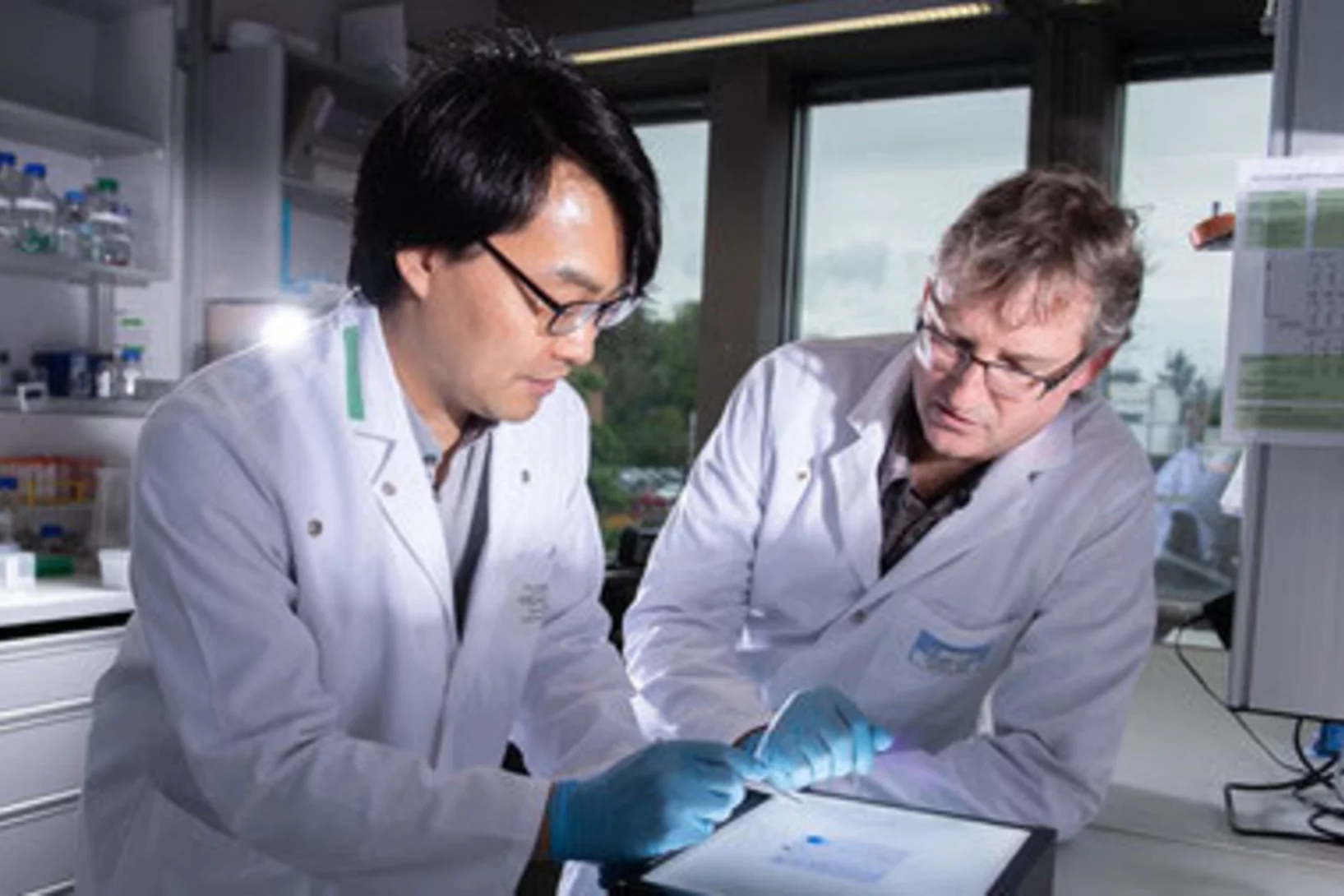

Eine Frage der Bindung

Am PSI screenen Forschende Molekülfragmente darauf, ob diese an wichtige Proteine des Coronavirus SARS-CoV-2 binden und dieses so möglicherweise lahmlegen können. Aus den vielen Einzelinformationen erhoffen sie sich eine Antwort darauf, wie ein wirkungsvolles Medikament aussehen kann.

Corona: Lüften, lüften, lüften!

SARS-CoV-2 überträgt sich möglicherweise über Aerosole, sprich über die Luft. Darauf verweisen Forschende im Fachblatt Clinical Infectious Diseases. André Prévôt vom PSI hat die Publikation mitunterzeichnet. Im Interview erklärt er, welche Vorsichtsmassnahmen er empfiehlt.

Covid-19-Forschung: Antivirale Strategie mit Doppelwirkung

Frankfurter Wissenschaftler identifizieren eine mögliche Schwachstelle des SARS-CoV-2-Virus. Einen Teil ihrer Messungen führten sie an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS am PSI durch. Die Forschungsergebnisse erscheinen diese Woche im Fachblatt Nature.

Mechanismus einer lichtgetriebenen Natriumpumpe aufgeklärt

Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI ist es erstmals gelungen, eine lichtgetriebene Natriumpumpe von Bakterienzellen in Aktion aufzunehmen. Die Erkenntnisse versprechen Fortschritte bei der Entwicklung von neuen Methoden in der Neurobiologie. Für ihre Untersuchungen nutzten die Forschenden den neuen Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL.

«Strategie und Vernetzung sind enorm wichtig»

Gebhard Schertler, Leiter des Bereichs Biologie und Chemie am PSI und gleichzeitig Professor für Strukturbiologie an der ETH Zürich, erklärt, welche Forschung zum Corona-Virus am PSI stattfindet und welche Bedeutung die Kooperation mit Forschenden anderer Institutionen dabei hat.

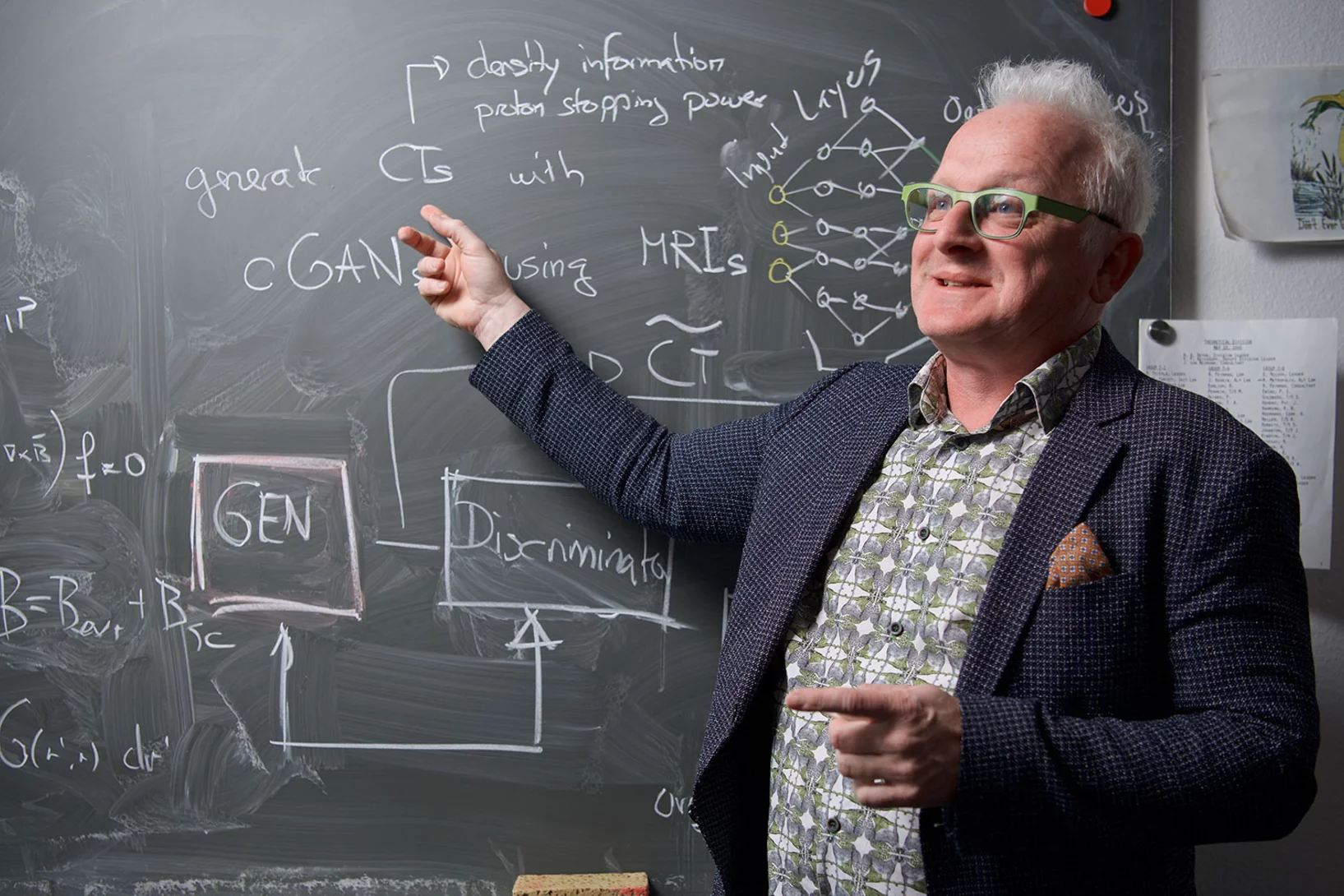

Die Simulation: Das dritte Standbein der Wissenschaft

Forschenden des PSI simulieren und modellieren sowohl Grossforschungsanlagen als auch Experimente, zum Beispiel in den Material- und Biowissenschaften. Wie sie dabei vorgehen erklärt Andreas Adelmann, Leiter des PSI Labors für Simulation und Modellierung.

Modellieren und Simulieren zahlt sich aus

Forschende des Labors für Simulation und Modellierung des PSI lösen durch die Kombination von Theorie, Modellierung und Hochleistungsrechnen komplexeste Probleme. Mit leistungsfähigen Computern simulieren sie kleinste Moleküle oder Grossforschungsanlagen.

Medikamente mit Strahlkraft

Im Dienst der Gesundheit arbeiten Wissenschaftler am Paul Scherrer Institut PSI mit Radionukliden und entwickeln Wirkstoffe, um Krebsleiden zu behandeln und Tumore aufzuspüren. Ihre Forschung unterstützt Spitäler und ist für die Schweizer Industrie von grossem Interesse.

Feuer frei auf Tumore

An den Behandlungsplätzen des Zentrums für Protonentherapie am PSI können Tumore aus jeder Richtung präzise bestrahlt werden. Eine interaktive Grafik erklärt, wie die Protonen von der Quelle bis in den Körper gelangen, um dort die Beseitigung des Tumorgewebes auszulösen.

Metastasierung von Tumoren verhindern

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI sind gemeinsam mit Kollegen des Pharmaunternehmens F. Hoffmann-La Roche AG der Entwicklung eines Wirkstoffes gegen die Metastasierung von bestimmten Krebsarten einen wichtigen Schritt nähergekommen. Mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS entschlüsselten sie die Struktur eines Rezeptors, der entscheidend an der Wanderung von Krebszellen beteiligt ist.

Molekulare Energiemaschine als Filmstar

Forschende des PSI haben mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS eine molekulare Energiemaschine in Bewegung aufgenommen und so aufgedeckt, wie die Energiegewinnung an Zellmembranen funktioniert. Dazu entwickelten sie eine neue Untersuchungsmethode, die die Analyse von zellulären Vorgängen deutlich effektiver machen könnte als bislang.

Molekulare Schere stabilisiert das Zell-Zytoskelett

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben einen wichtigen Teil des Kreislaufs identifiziert, der den Auf- und Abbau des Zellskelettes reguliert. Dazu beobachteten sie mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS Molekül-Scheren bei der Arbeit.

Informationen in die Zelle bringen

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben einen wichtigen Teil eines Signalweges aufgeklärt, der Informationen durch die Zellmembran in das Innere einer Zelle überträgt. Dieser existiert bei allen Säugetieren und spielt unter anderem bei der Regulierung des Herzschlages eine wichtige Rolle. Die neuen Erkenntnisse könnten zu neuen Therapien führen.

Diesmal ganz Bio: SwissFEL macht Proteinstrukturen sichtbar

Für die Entwicklung neuer medizinischer Wirkstoffe ist auch die genaue Kenntnis von Proteinen entscheidend. In einem Pilotexperiment haben Forschende jetzt erstmals den Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL des PSI zur Untersuchung von Proteinkristallen genutzt.

Eine biotechnologische Revolution

Gebhard Schertler ist Leiter des Forschungsbereichs Biologie und Chemie am Paul Scherrer Institut PSI und Professor für Strukturbiologie an der ETH Zürich. In diesem Interview spricht er über die biologische Forschung am PSI und die Zukunft der Medikamentenentwicklung.