Show filters

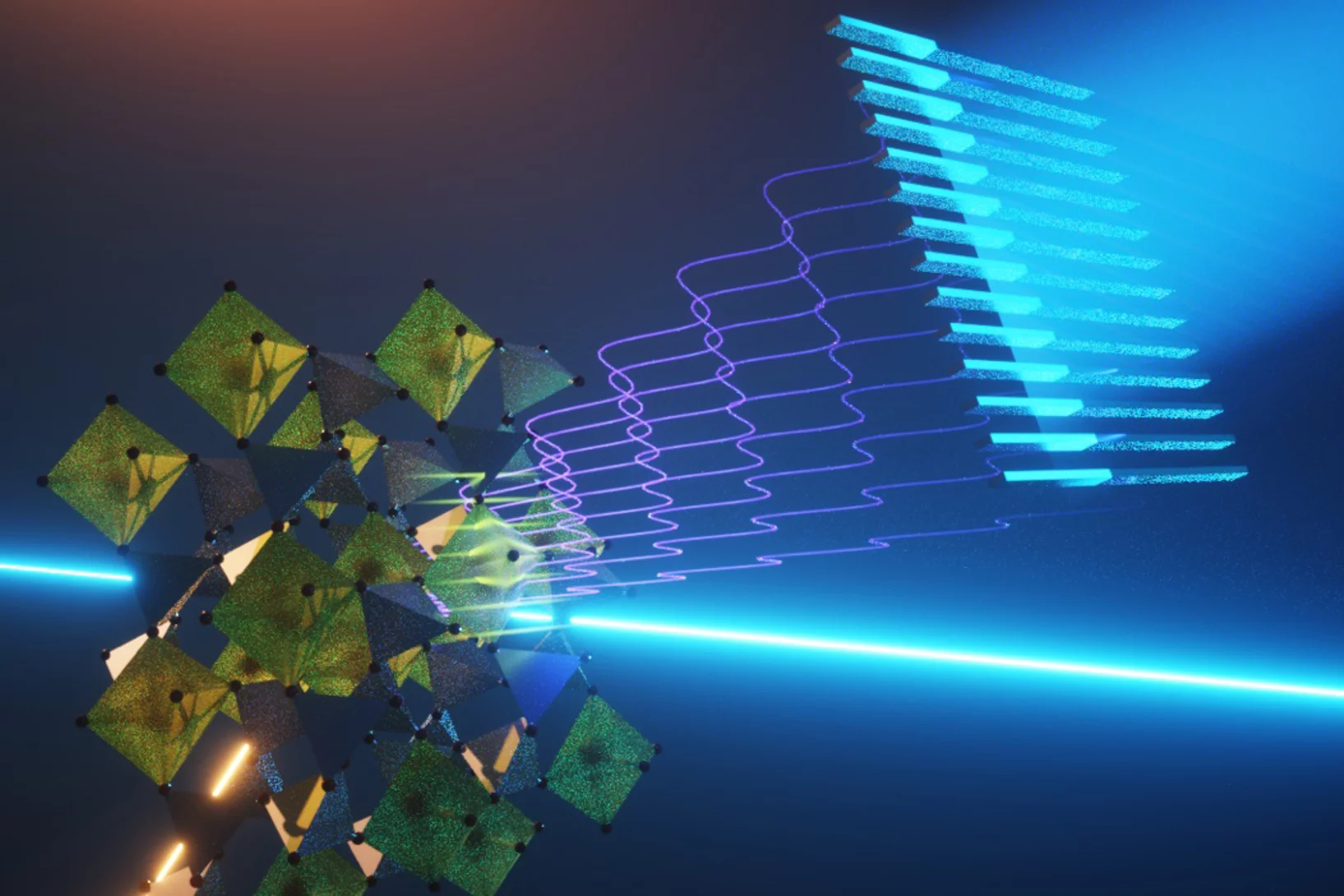

Schweizer Röntgenlaser enthüllt, wie Elektronen zusammenspielen

Ein neues Röntgenverfahren am SwissFEL macht den «Tanz» der Elektronen sichtbar – und könnte erklären, warum Quanteninformationen so leicht verloren gehen.

Synchronising ultrashort X-ray pulses

Attosecond coherent pulses at SwissFEL will open new experimental possibilities

Disorder begins at the surface of quantum materials

Ultrafast X-rays from SwissFEL reveal unexpected light responses in quantum materials.

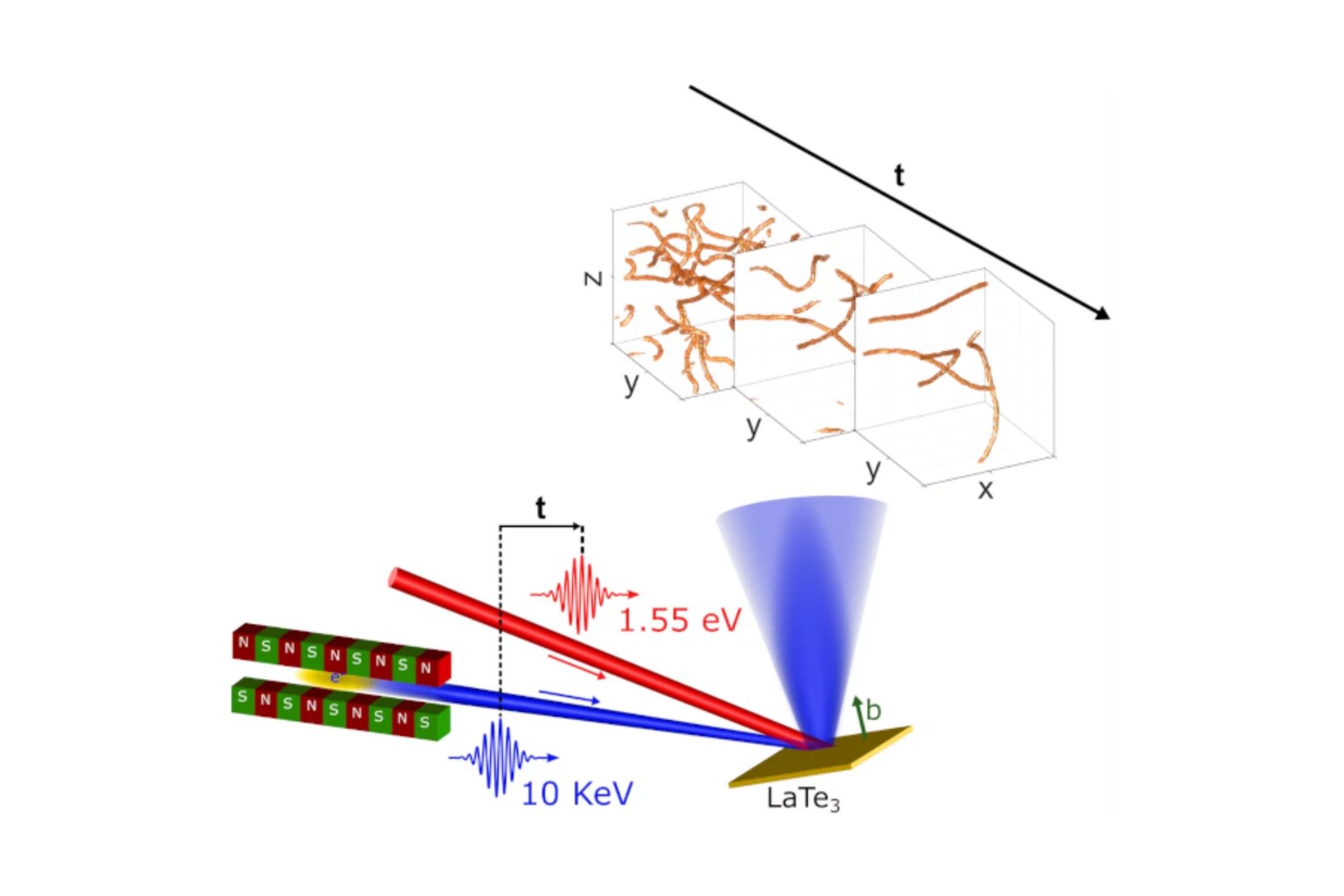

Topological defects determine evolution of charge density wave phase transition

Total scattering signals collected at SwissFEL reveal the role of topological defects when switching properties of a charge density wave material. The defect formation and dynamics after laser excitation reveals new insights into the functionality of quantum materials.

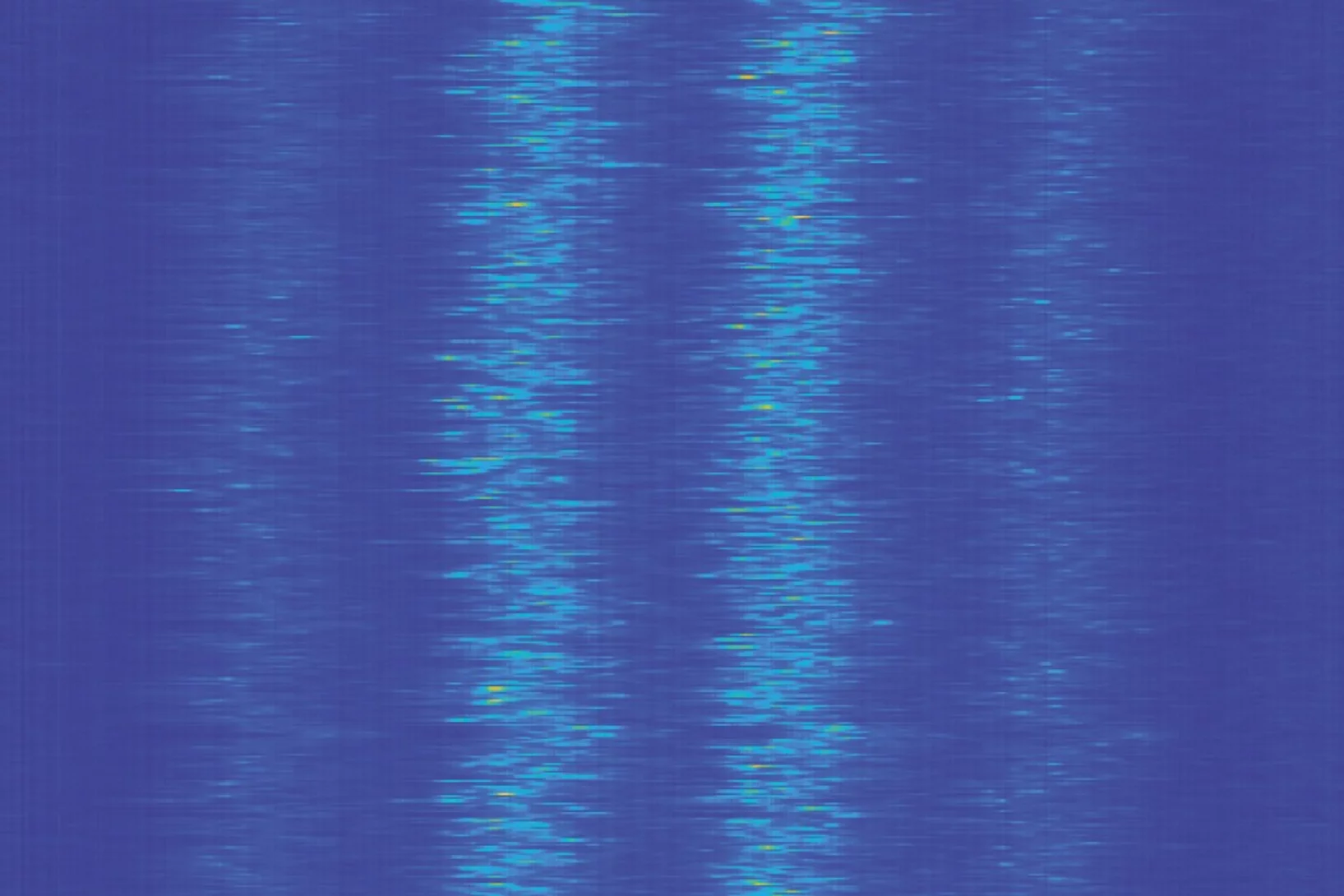

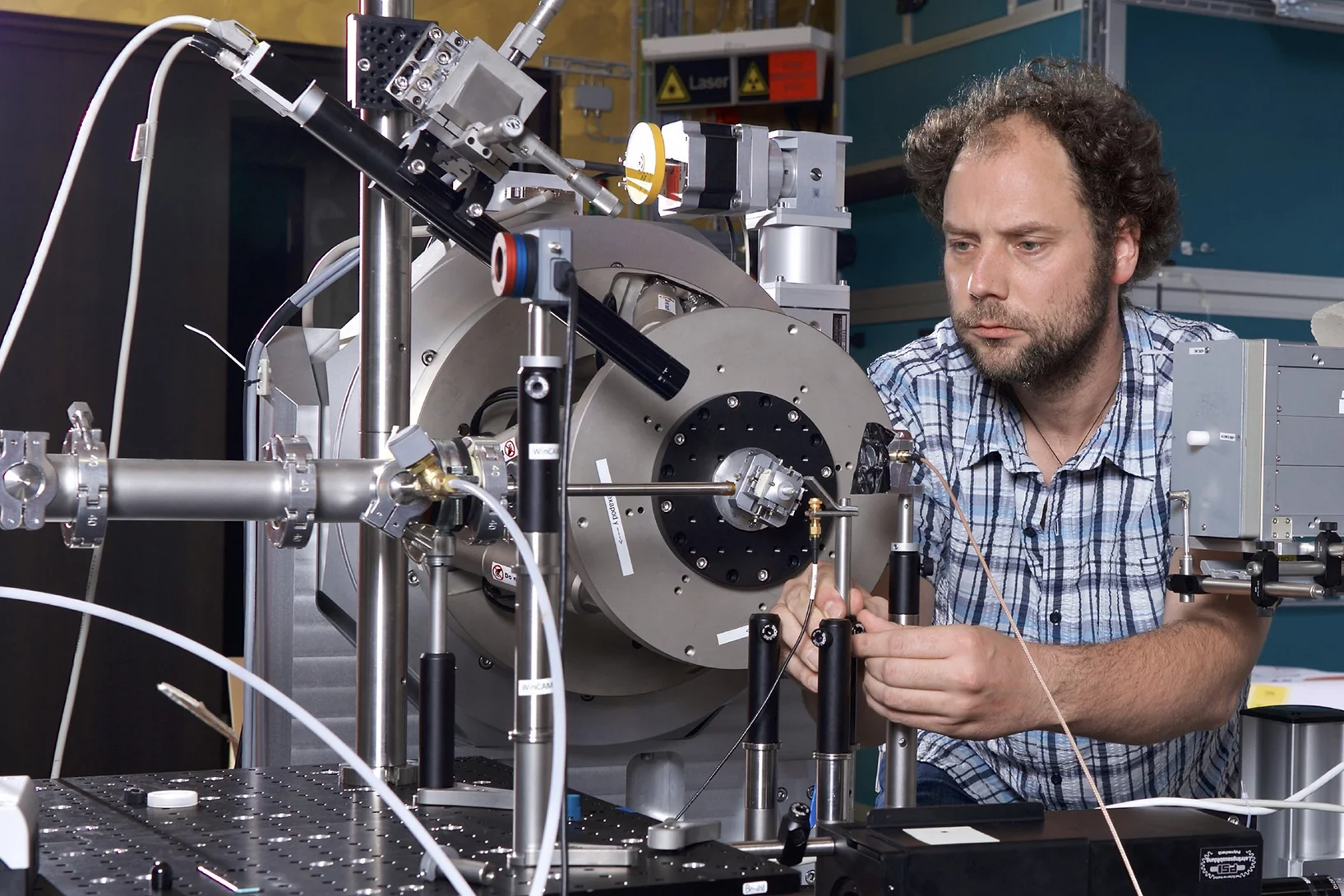

Peering into matter with ultrashort X-ray ripples

An all-X-ray transient grating experiment allows scientists to study the dynamics of quantum particles at the nanoscale.

Stabilising fleeting quantum states with light

X-rays from SwissFEL probe emergent properties of quantum materials

Weltrekord in Attosekundenmessung am SwissFEL

Wissenschaftler am SwissFEL können Röntgenpulse mit einer zeitlichen Auflösung von einer Attosekunde messen.

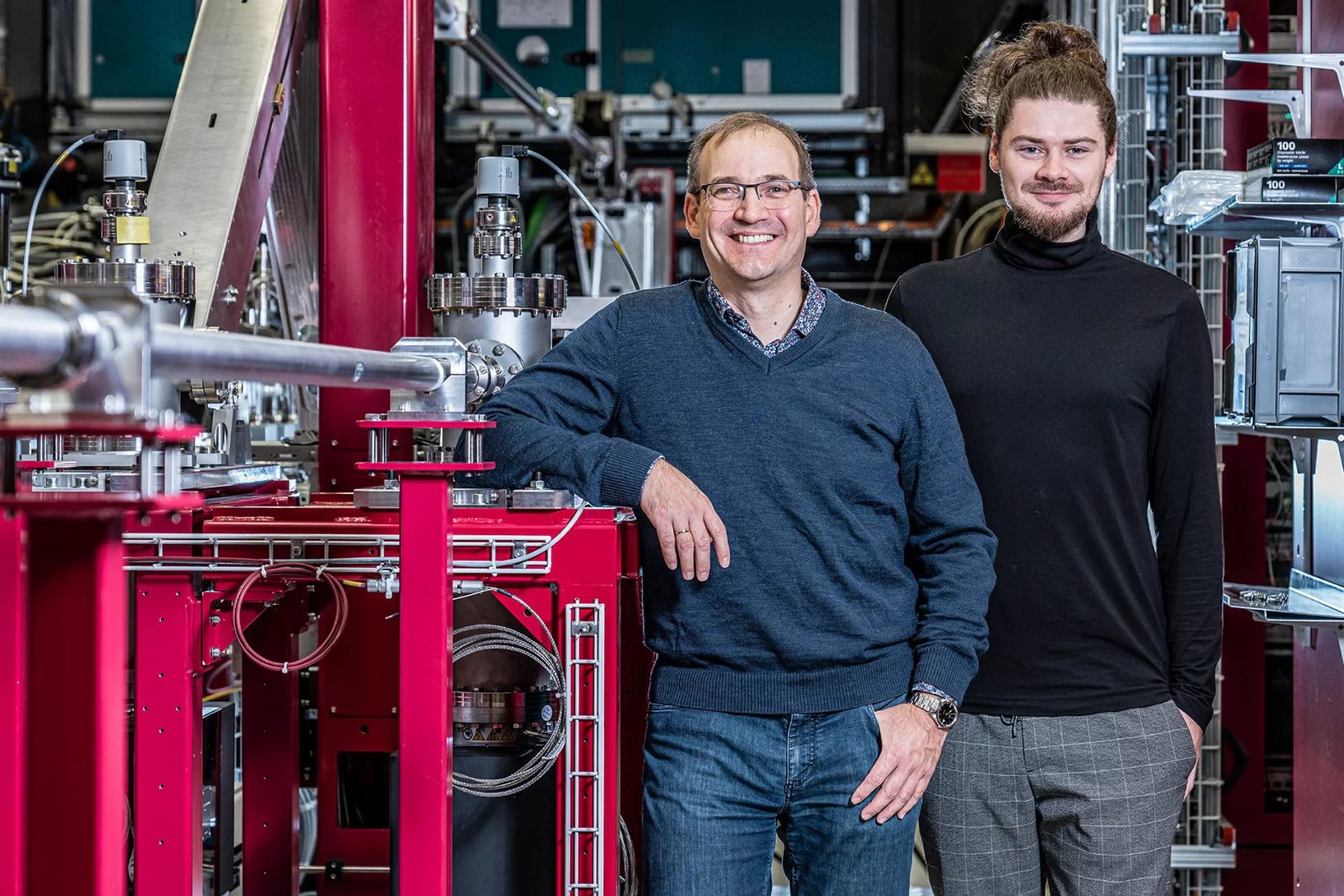

Together for Science with Neutrons, Muons and X-rays

Strategic partnership between research facilities in UK and Switzerland will create new capabilities to address global challenges using neutrons, muons and X-rays.

Neat, precise and brighter than ever

Researchers at SwissFEL succeed in improving the temporal coherence of XFEL pulses

Nobel Prize winner Anne L’Huillier visits SwissFEL

X-ray free-electron lasers could unlock the next frontier in attosecond research

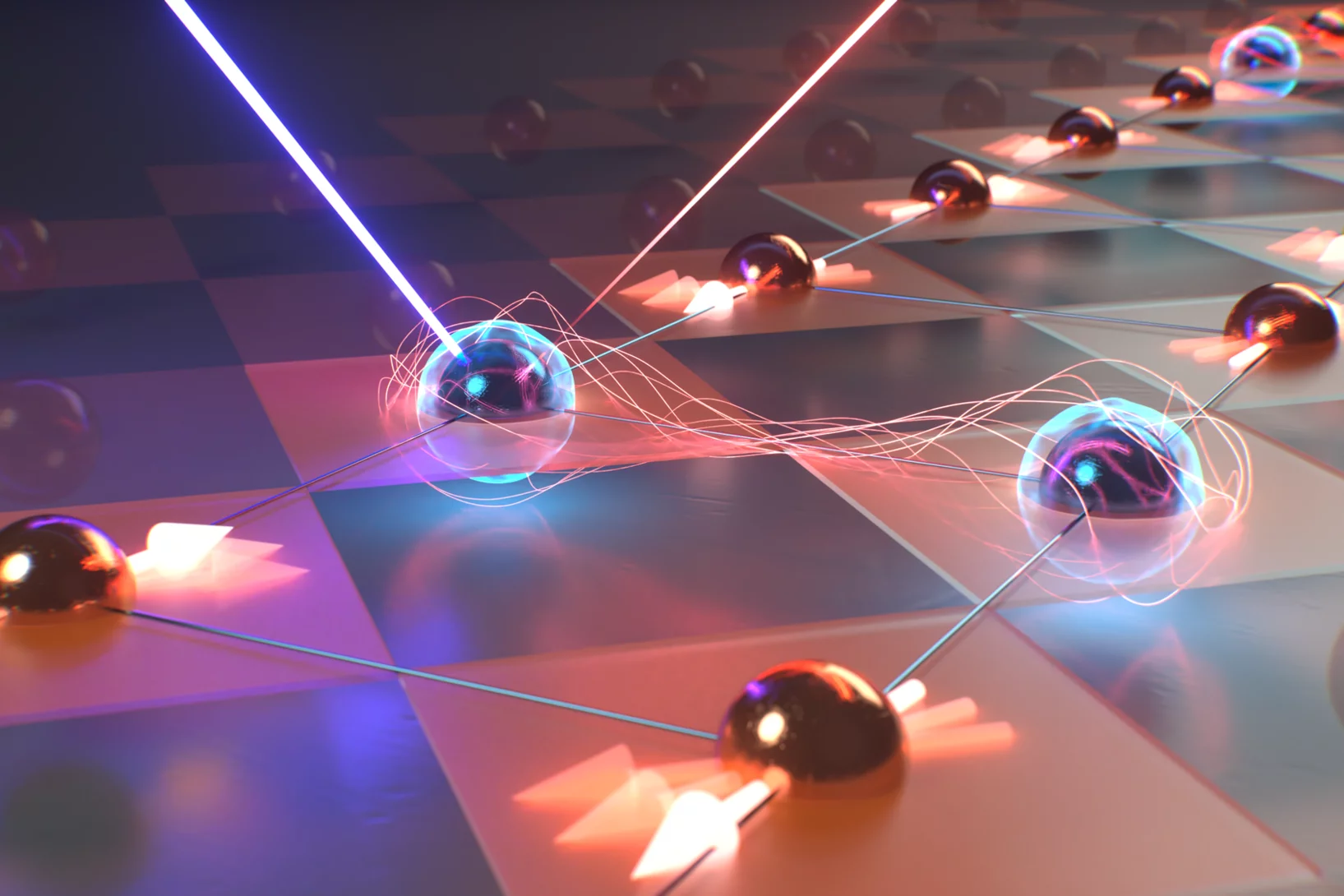

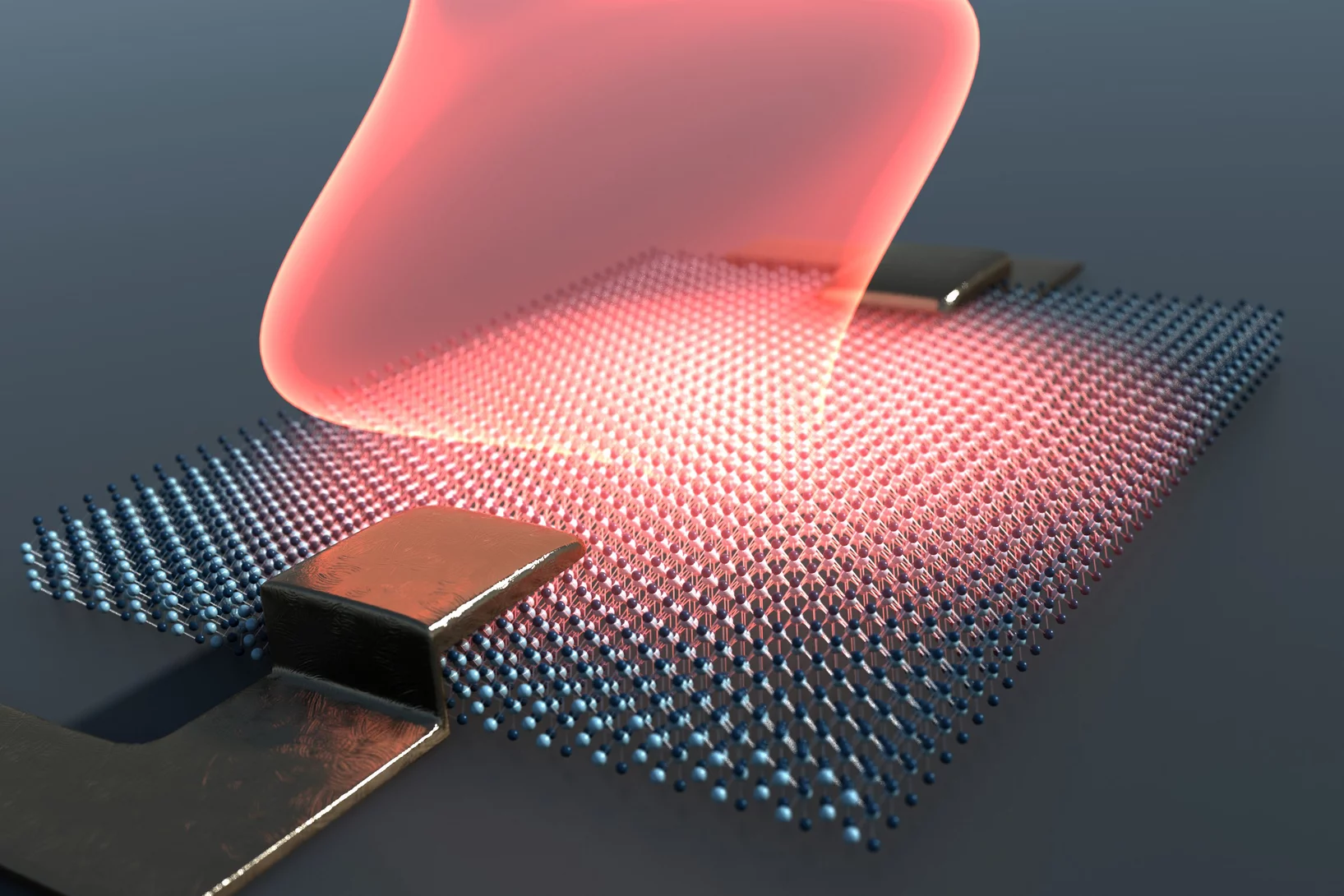

Controlling magnetic waves in a spin liquid

Scientists at the Paul Scherrer Institute PSI have shown that excitation of a spin liquid with intense THz pulses causes spins to appear and align within less than a picosecond. This induced coherent state causes a magnetic field to form inside the material, which is detected using ultrashort X-ray pulses at the X-ray Free Electron Laser SwissFEL.

Nature’s sunscreen and other SwissFEL stories

From DNA repair to catalysts: how the Alvra experimental station at SwissFEL has developed into a special tool for biology and chemistry research.

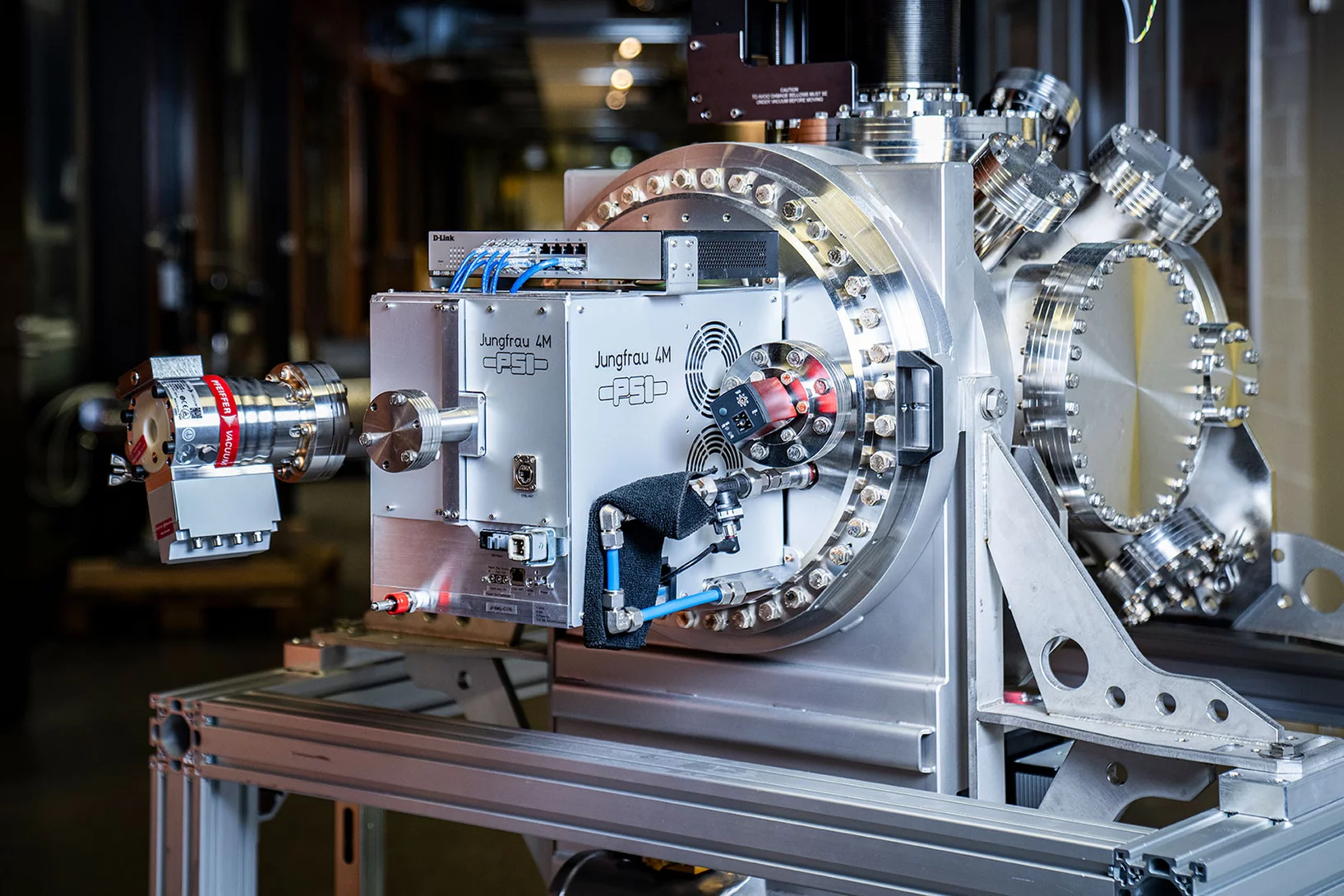

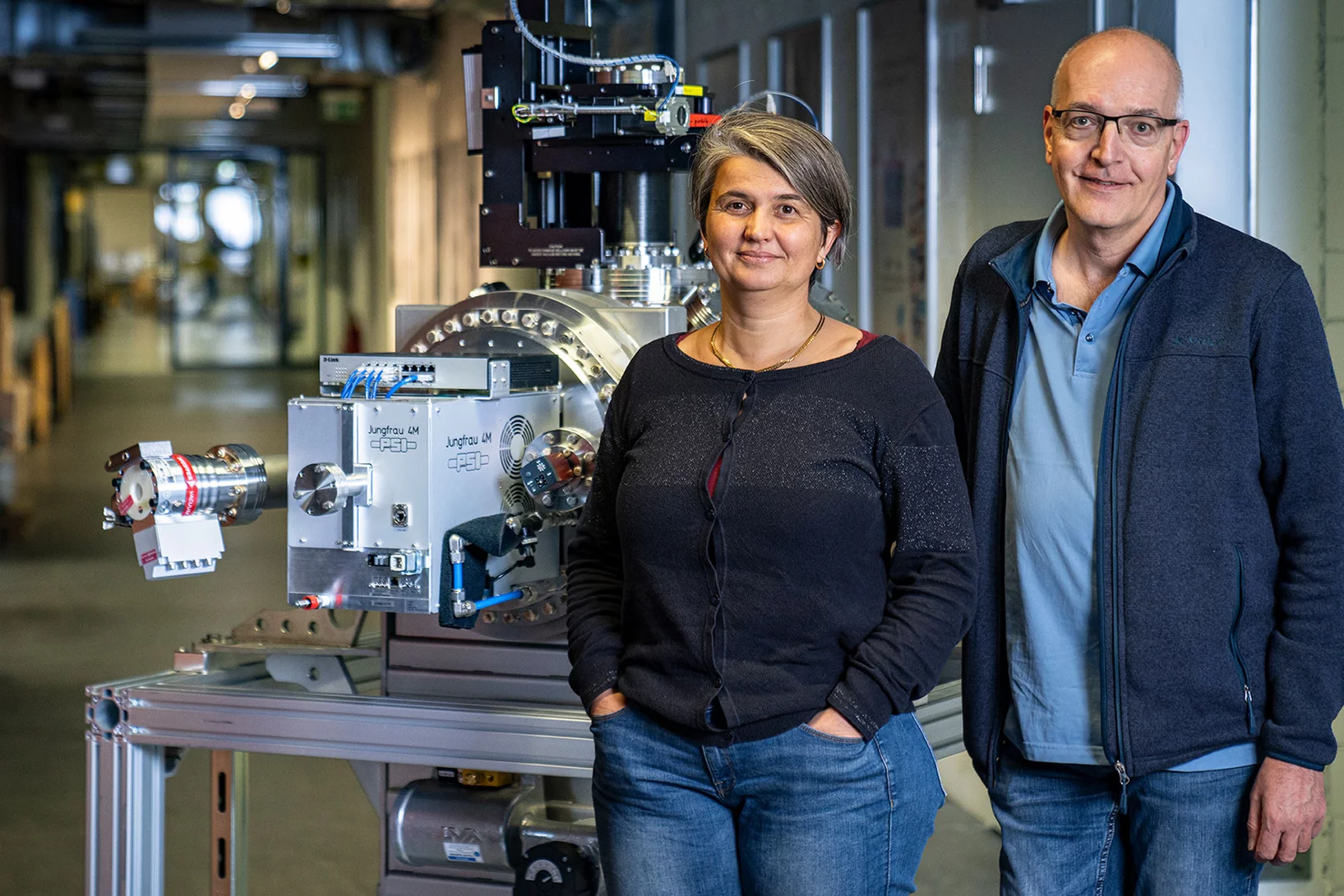

Developing detectors to transform science with light (part 2)

Part II: Why detecting soft X-rays is hard, and how a new breakthrough is set to transform low energy X-ray science.

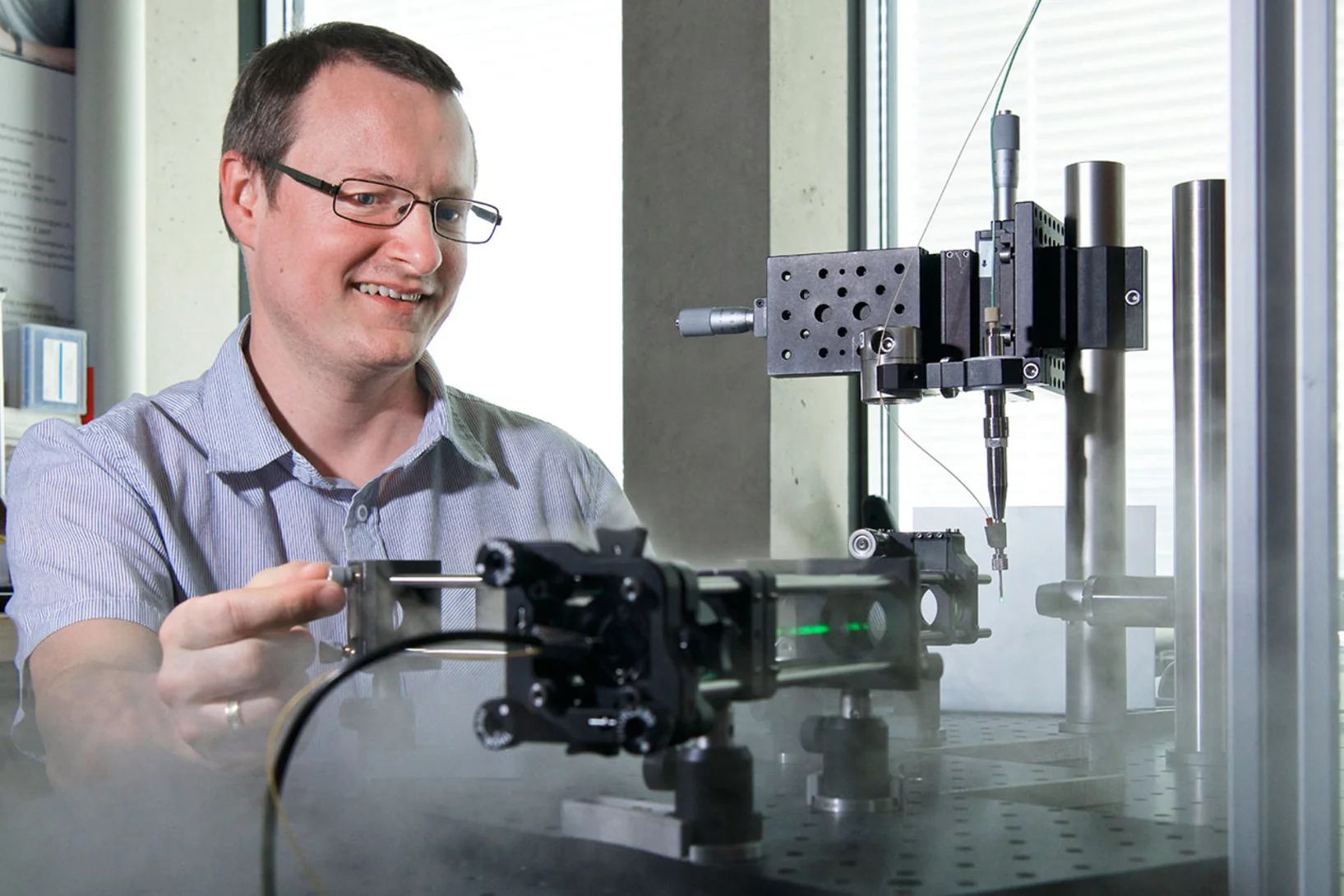

Developing detectors to transform science with light (part 1)

Part I: How the Jungfrau detector went from inception to perfection to ubiquity.

SwissFEL: a next generation tool for Attosecond Science

The 2023 Nobel Prize in Physics recognises attosecond science’s pioneers. Past and future, this field’s evolution is entwined with SwissFEL.

Erbschäden mit Sonnenlicht reparieren

Ein internationales Forschungsteam hat am SwissFEL des PSI aufgeklärt, wie ein Enzym mithilfe von Sonnenlicht DNA-Schäden repariert.

The secret life of an electromagnon

SwissFEL sheds light on how lattice and atomic spins jiggle together.

Quantencomputer bereits heute nutzen

Analoge Quantencomputer ermöglichen die Beobachtung ultraschneller chemischer Reaktionen

SwissFEL leuchtet für industrielle Anwender

Dank Hochdurchsatzexperimenten können neue Nutzergruppen aus der Strukturbiologie vom XFEL-Licht profitieren.

Ein Algorithmus für schärfere Protein-Filme

Mit einem neu entwickelten Algorithmus lassen sich Messungen an Freie-Elektronen-Röntgenlasern effizienter auswerten.

So beginnt das Sehen

PSI-Forschende haben untersucht, was als Allererstes im Auge abläuft, wenn Licht auf die Netzhaut trifft.

Medikamente mit Licht an- und abschalten

Forschende des PSI drehen einen molekularen Film eines Krebsmedikaments mit Lichtschalter. Das eröffnet neue Einblicke für Wirkstoffentwickler.

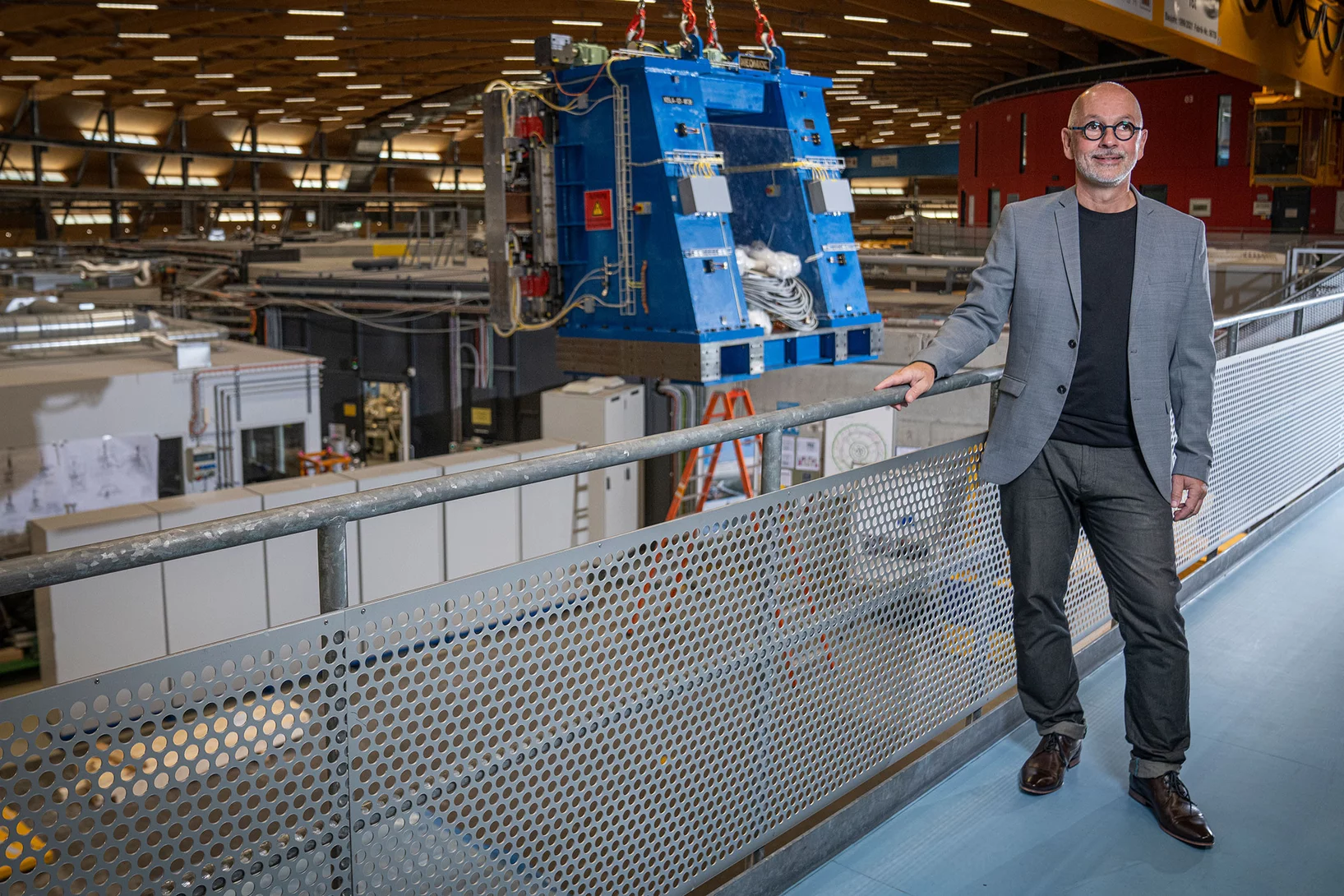

Ein Stück PSI-Geschichte geht auf grosse Fahrt

Auf zu neuen Ufern – eine Hightech-Komponente vom PSI befindet sich auf dem Seeweg nach Australien und soll künftig im Australian Synchrotron in Melbourne zum Einsatz kommen.

Ultraschnelle Kontrolle von Quantenmaterialien

Mit Licht die Eigenschaften von Festkörpern grundlegend verändern

Erstes Licht an Furka: Die Experimente können beginnen

Der Weg zu weltweit einzigartigen Experimenten ist frei.

Nicht auf der rosa Wolke

Licht ist lebenswichtig und für Forschende ein wunderbares Werkzeug, um zum Beispiel den Aufbau von Materialien besser zu verstehen.

Zuwachs bei den Datenwissenschaften

Am PSI wird ein weiterer Standort des Swiss Data Science Center entstehen. Der Ausbau soll den Datenwissenschaften in der Schweiz einen weiteren Schub verleihen.

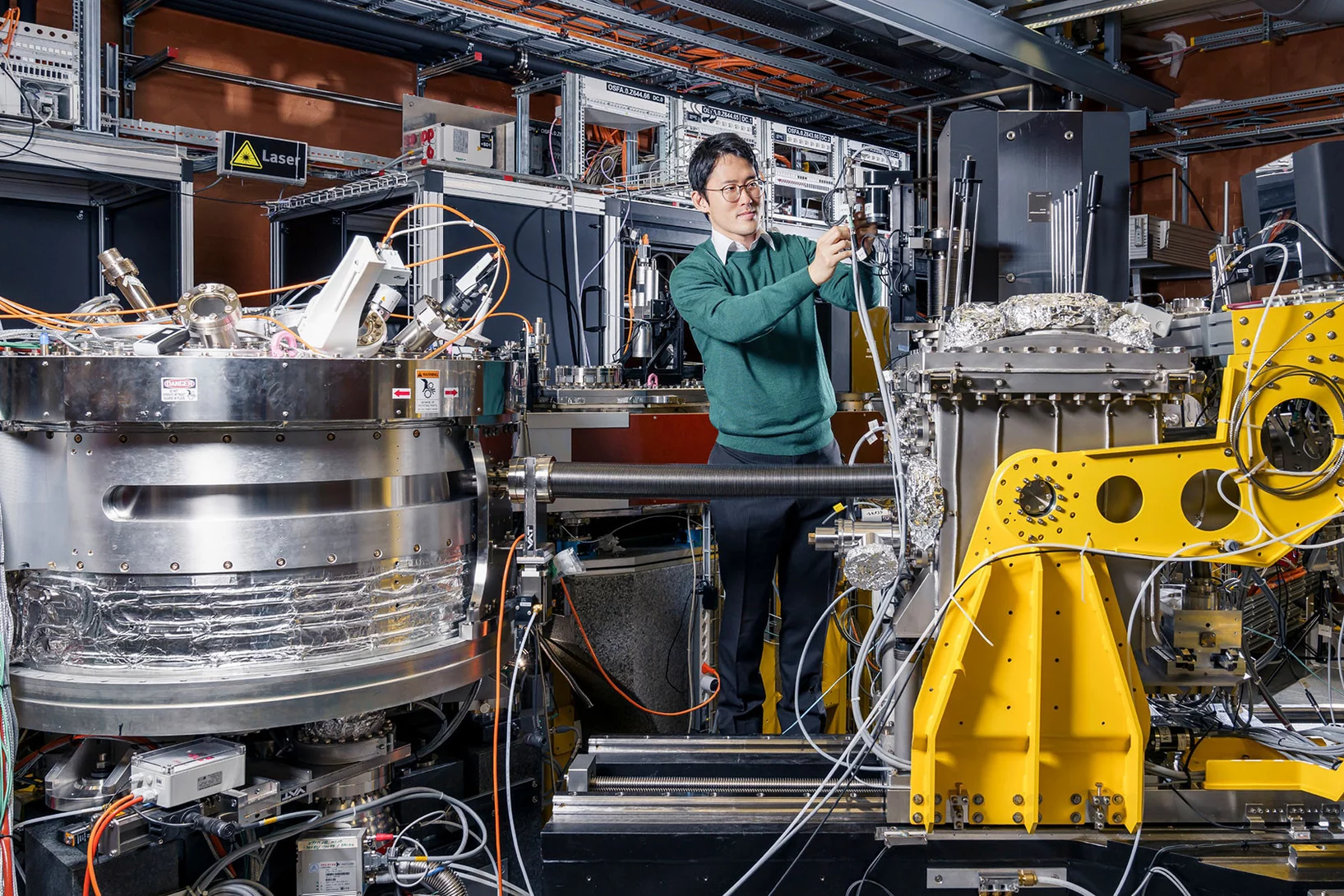

Einmalig scharfer Röntgenblick

Ein neues Verfahren des PSI erlaubt die quantenphysikalische Erforschung von Materialien mithilfe von Röntgenlasern.

Kompakt und leistungsstark wie ein Schweizer Taschenmesser

Der Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL ist tatsächlich so kompakt, stark und vielseitig, wie er geplant war.

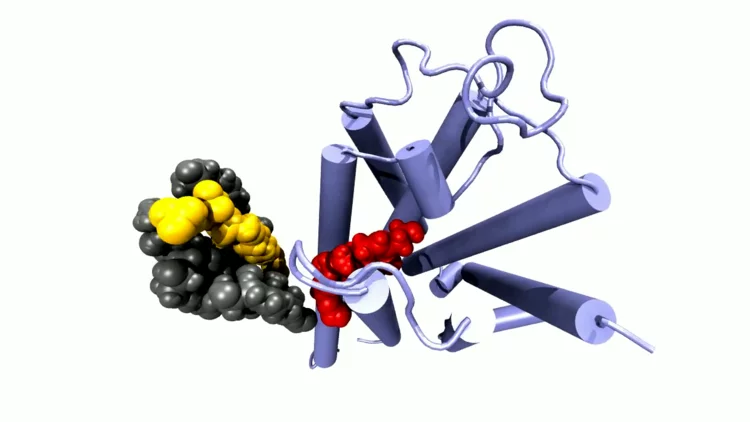

Rezeptorproteinen beim Verbiegen zuschauen

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren vermitteln unzählige Prozesse im Körper. Im Interview erzählt PSI-Forscher Ramon Guixà, wie er die Rezeptormoleküle auf dem Bildschirm lebendig werden lässt.

Meilenstein für zweite Strahllinie des SwissFEL

Am Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL des Paul Scherrer Instituts PSI wird zurzeit die zweite Strahllinie in Betrieb genommen. Mittels «Athos» wollen Forschende verstehen, wie Katalysatoren funktionieren oder Biomoleküle Erbkrankheiten verursachen.

SwissFEL: Die Schwarze Mörtelbiene fühlt sich hier pudelwohl

Für den Bau des SwissFEL wurden 2013 rund fünf Hektar Wald gerodet und zu neuem Lebensraum für Flora und Fauna umgestaltet. Jetzt haben Biologen und Forstingenieure Zwischenbilanz zum Erfolg des Renaturierungsprojekts gezogen – und sind begeistert.

Mechanismus einer lichtgetriebenen Natriumpumpe aufgeklärt

Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI ist es erstmals gelungen, eine lichtgetriebene Natriumpumpe von Bakterienzellen in Aktion aufzunehmen. Die Erkenntnisse versprechen Fortschritte bei der Entwicklung von neuen Methoden in der Neurobiologie. Für ihre Untersuchungen nutzten die Forschenden den neuen Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL.

Auf der Suche nach dem Leuchtmaterial der Zukunft

Am Paul Scherrer Institut PSI haben Forschende Einblicke in ein vielversprechendes Material für organische Leuchtdioden (OLEDs) erhalten. Das neue Verständnis wird helfen, Leuchtmaterialien mit hoher Lichtausbeute zu entwickeln, die kostengünstig herzustellen sind.

SwissFEL: «Athos» macht grosse Fortschritte

Die neue Strahllinie am Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL des PSI ist schon bald einsatzbereit. Im Dezember lieferte «Athos» das erste Mal Laserlicht − zur Freude der Forschenden, die mit dem Aufbau betreut sind, sogar früher als erwartet.

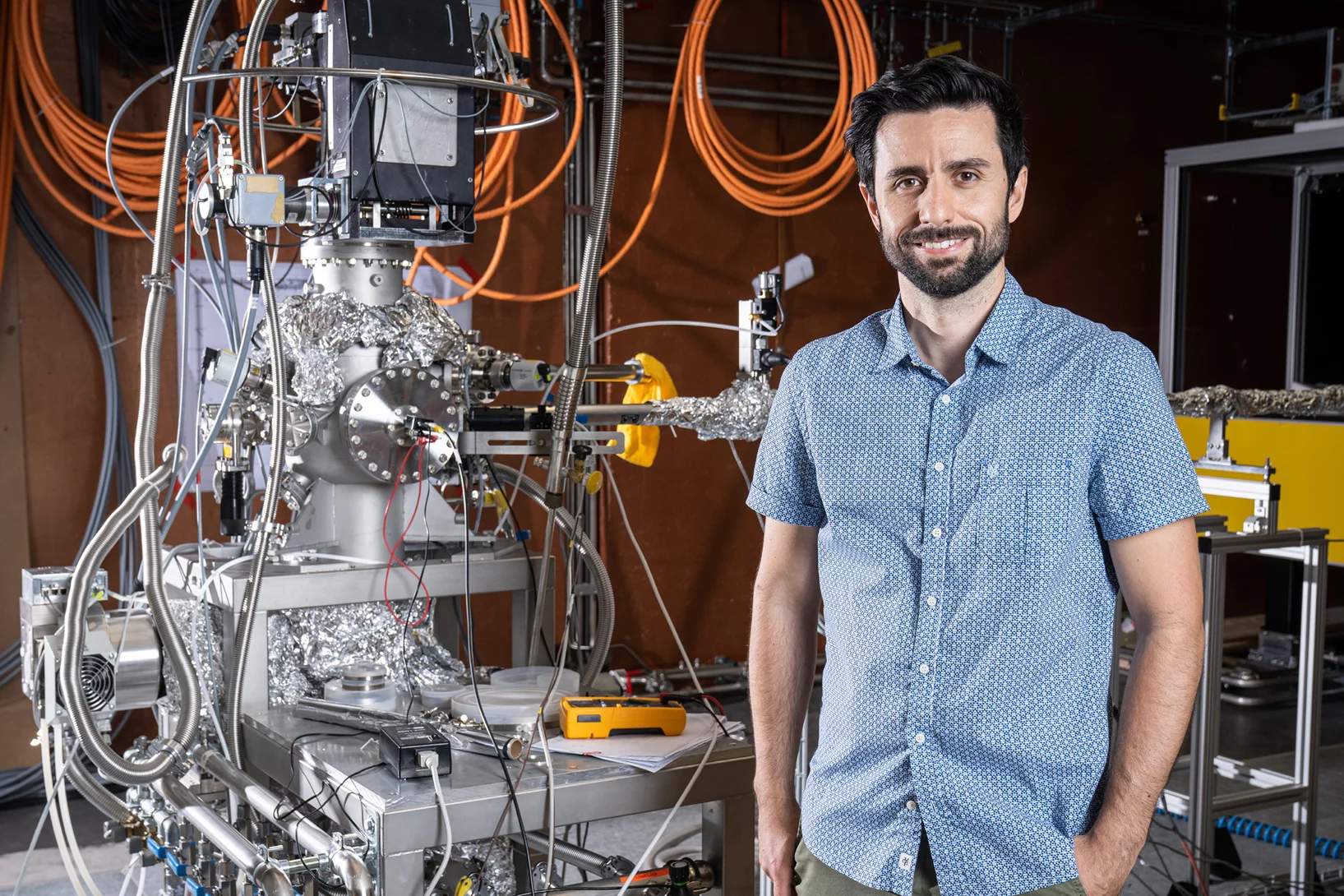

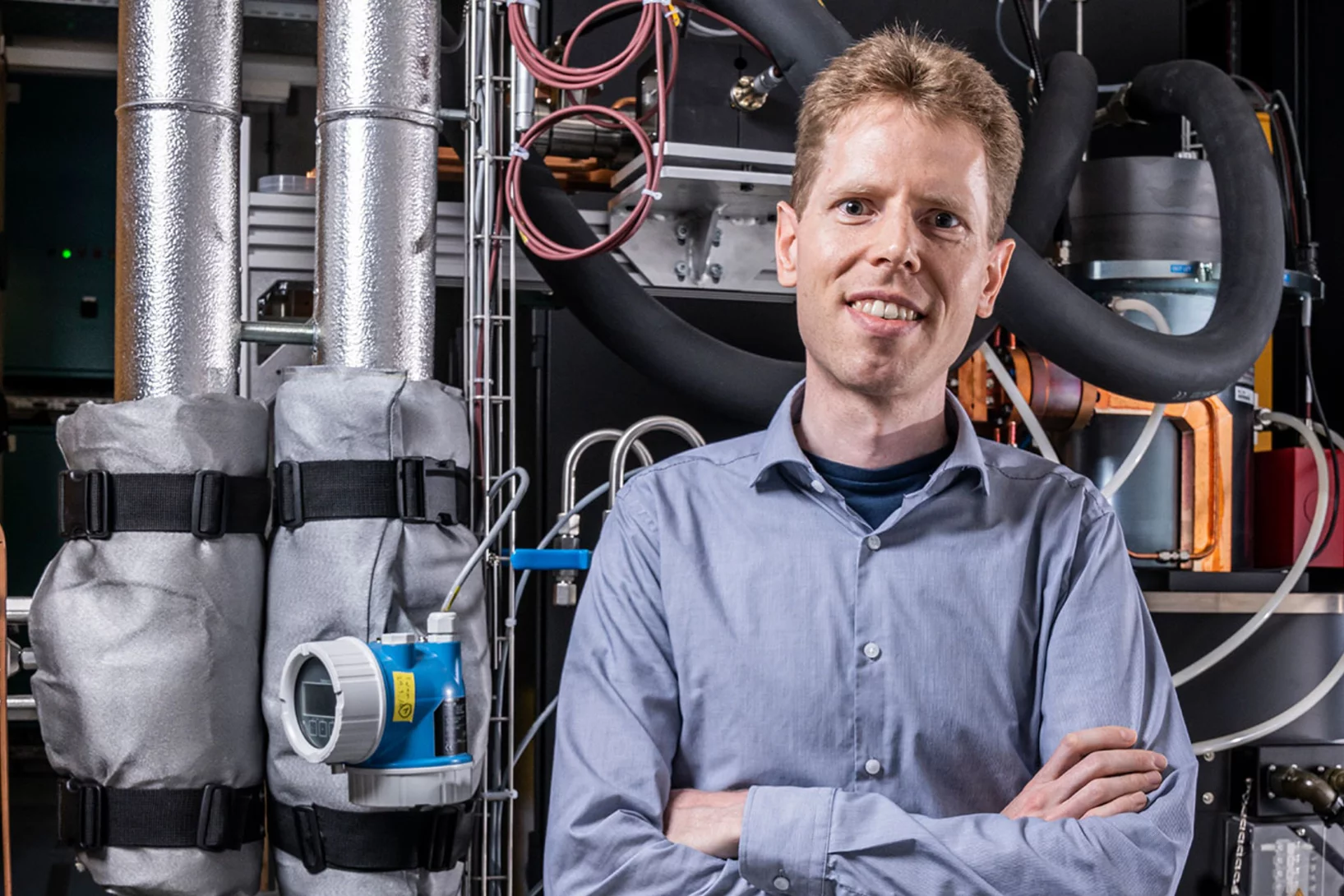

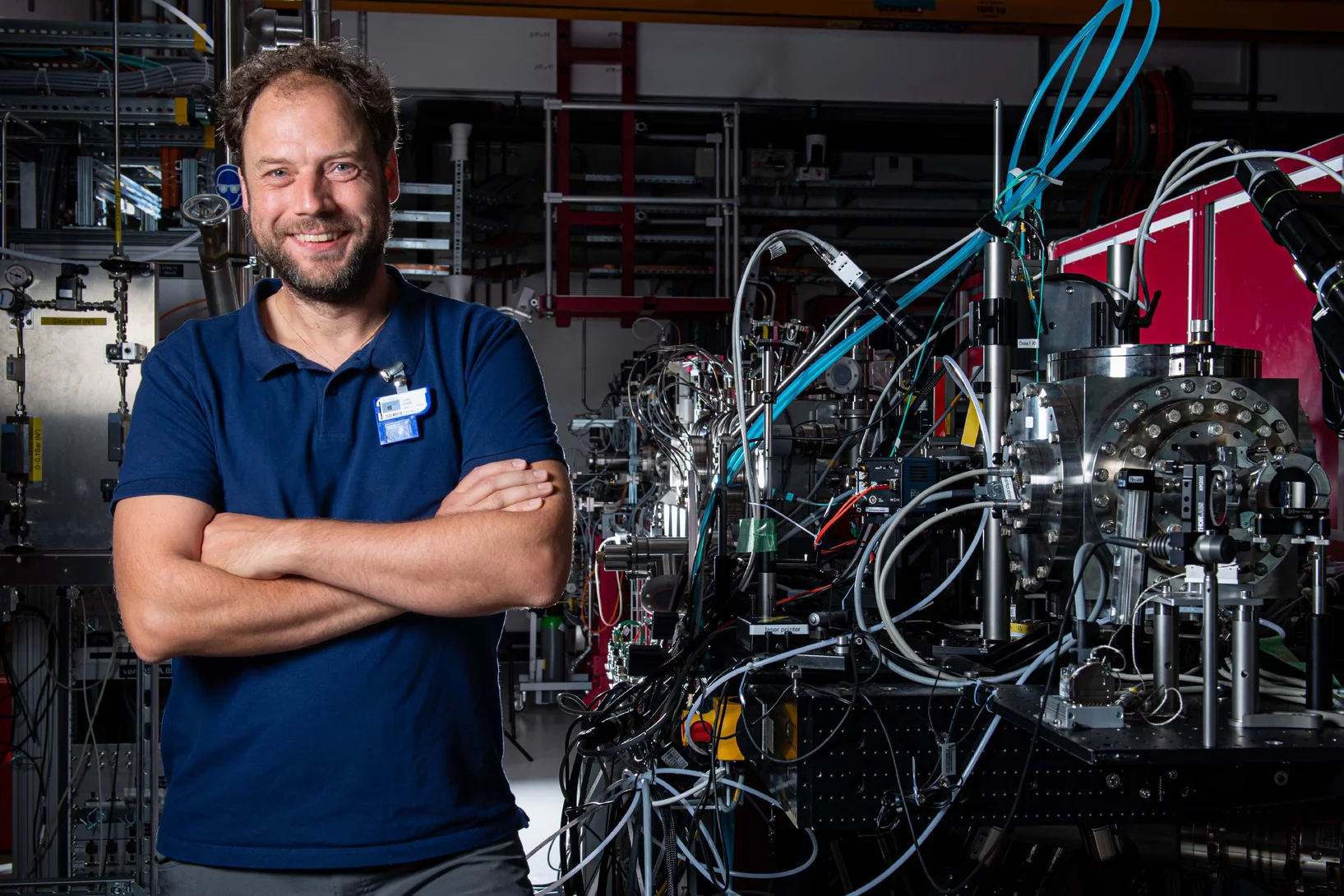

Forschen und Tüfteln – Der SwissFEL im Jahr 2019

Die neueste Grossforschungsanlage am PSI, der SwissFEL, ist fertiggestellt. Im Januar 2019 begann der Regelbetrieb. Henrik Lemke, Leiter der Gruppe SwissFEL Bernina, zieht eine erste Zwischenbilanz.

Molekulare Energiemaschine als Filmstar

Forschende des PSI haben mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS eine molekulare Energiemaschine in Bewegung aufgenommen und so aufgedeckt, wie die Energiegewinnung an Zellmembranen funktioniert. Dazu entwickelten sie eine neue Untersuchungsmethode, die die Analyse von zellulären Vorgängen deutlich effektiver machen könnte als bislang.

Diesmal ganz Bio: SwissFEL macht Proteinstrukturen sichtbar

Für die Entwicklung neuer medizinischer Wirkstoffe ist auch die genaue Kenntnis von Proteinen entscheidend. In einem Pilotexperiment haben Forschende jetzt erstmals den Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL des PSI zur Untersuchung von Proteinkristallen genutzt.

Temporeiche Handlung

Wie funktionieren farbige Solarzellen und was steckt hinter den neuen brillanten Handy-Displays? Die ultrakurzen Röntgenpulse am SwissFEL decken die chemischen Reaktionen im Inneren auf und sollen die Geräte noch effizienter und günstiger machen.

Regisseure mit Zusatzaufgaben

Datenspeicher aus neuartigen Materialien sollen ermöglichen, Informationen auf kleinerem Raum viel schneller und energiesparender als bisher aufzuzeichnen. Filmaufnahmen mit dem Röntgenlaser zeigen, was im Inneren möglicher neuer Speichermedien passiert und wie sich die Prozesse, bei denen das Material zwischen zwei Zuständen wechselt, optimieren lassen.

Biologischer Lichtsensor in Aktion gefilmt

Mithilfe eines Röntgenlasers hat ein Team unter Leitung von Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI einen der schnellsten Prozesse in der Biologie aufgezeichnet. Der dabei erzeugte molekulare Film enthüllt, wie der Lichtsensor Retinal in einem Proteinmolekül aktiviert wird. Solche Reaktionen kommen in zahlreichen Organismen vor. Der Film zeigt erstmals, wie ein Protein die Reaktion des eingebetteten Lichtsensors effizient steuert.

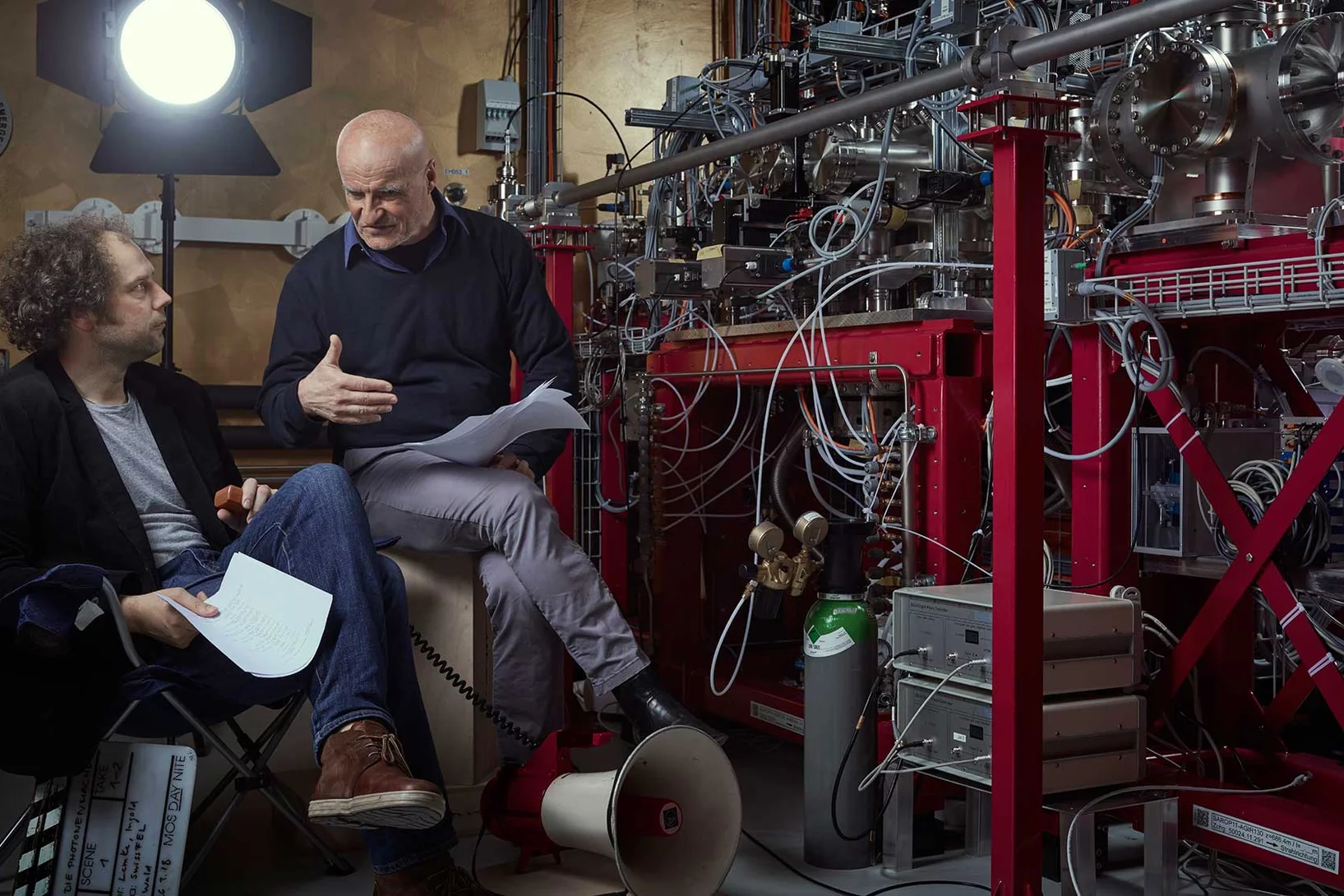

Hollywood im Würenlinger Wald

Mit dem Röntgenlaser SwissFEL wollen Forschende am PSI Filme von Biomolekülen in Aktion produzieren. So lässt sich aufzeigen, wie unser Auge funktioniert oder wie neue Medikamente wirken.

Licht für Biomoleküle und blitzschnelle Prozesse

Der 16. Mai ist der Internationale Tag des Lichts. Die am PSI betriebene Forschung mit Licht ermöglicht Fortschritte in der Biologie und Pharmazie, dient aber auch zur Entwicklung neuer Materialien für die Datenspeicherung oder neuer medizinischer Technologien.

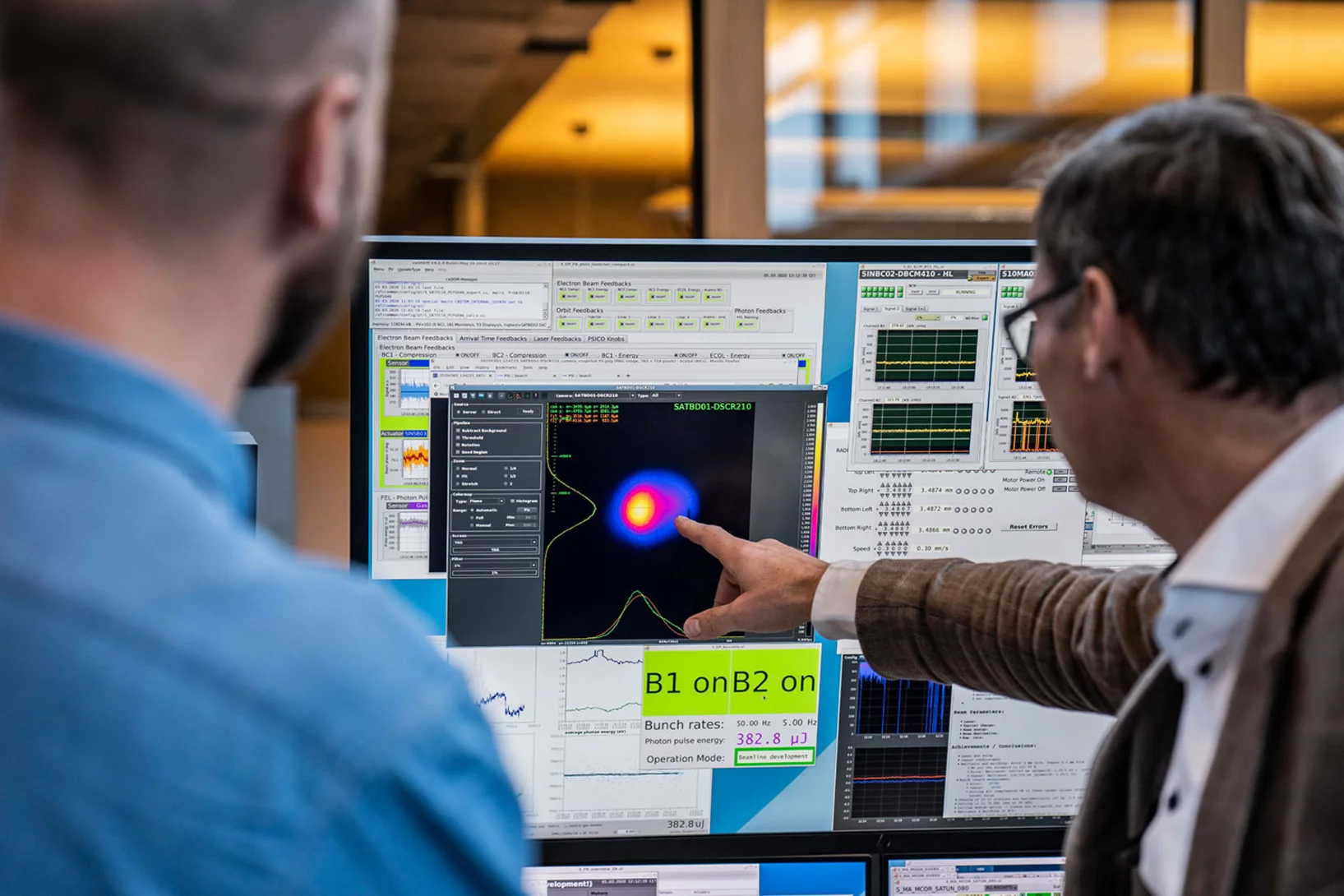

Erstes Experiment am SwissFEL erfolgreich durchgeführt

Die Jahre des sorgsamen Planens und Aufbauens haben sich ausgezahlt: An der neuesten Grossforschungsanlage des Paul Scherrer Instituts PSI – dem Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL – wurde das erste Experiment erfolgreich durchgeführt. Damit wurden zwei Ziele erreicht: Erstens gibt es schon gleich ein neues wissenschaftliches Ergebnis. Zweitens wird damit das Zusammenspiel der vielen Einzelkomponenten der hochkomplexen Anlage optimiert.

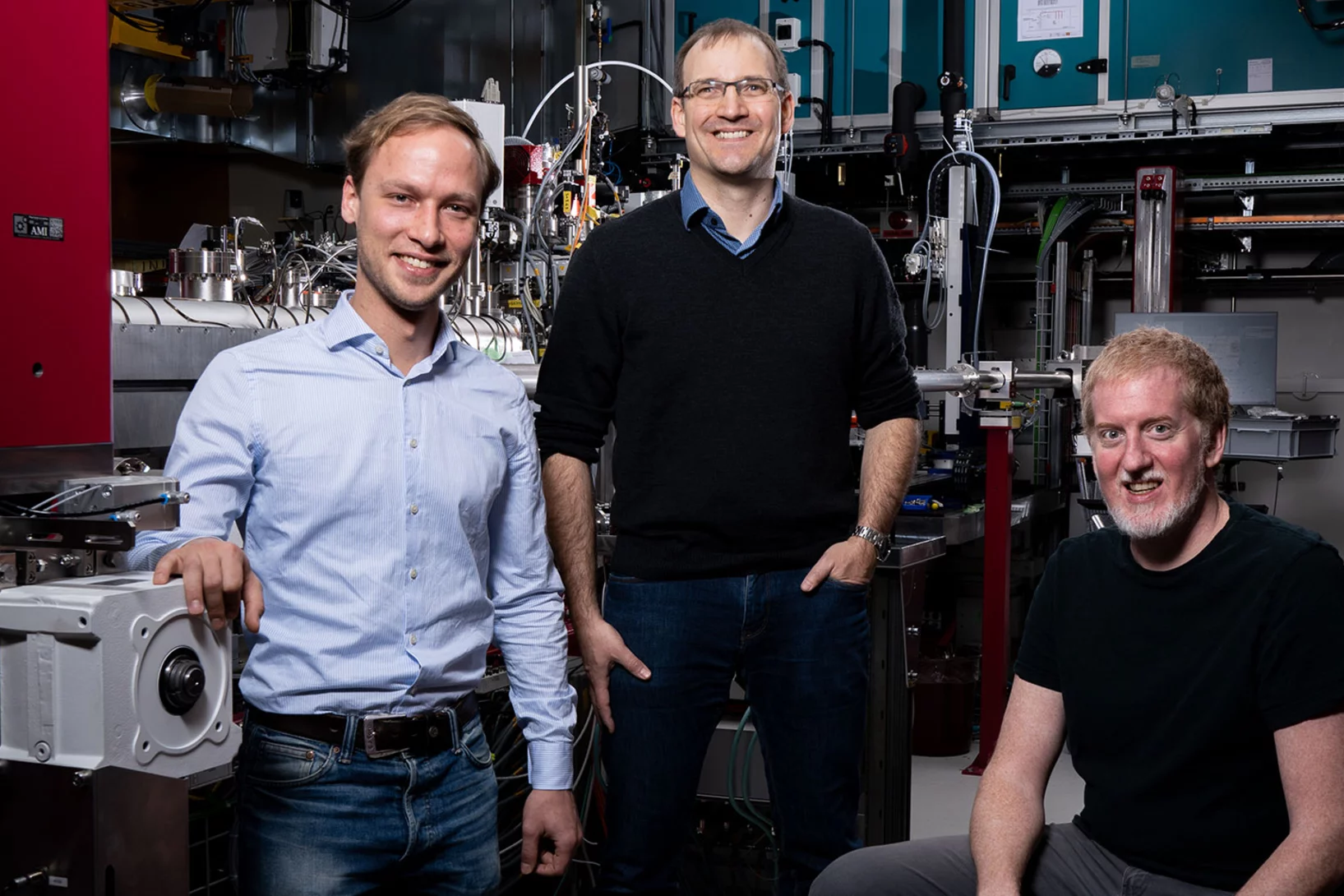

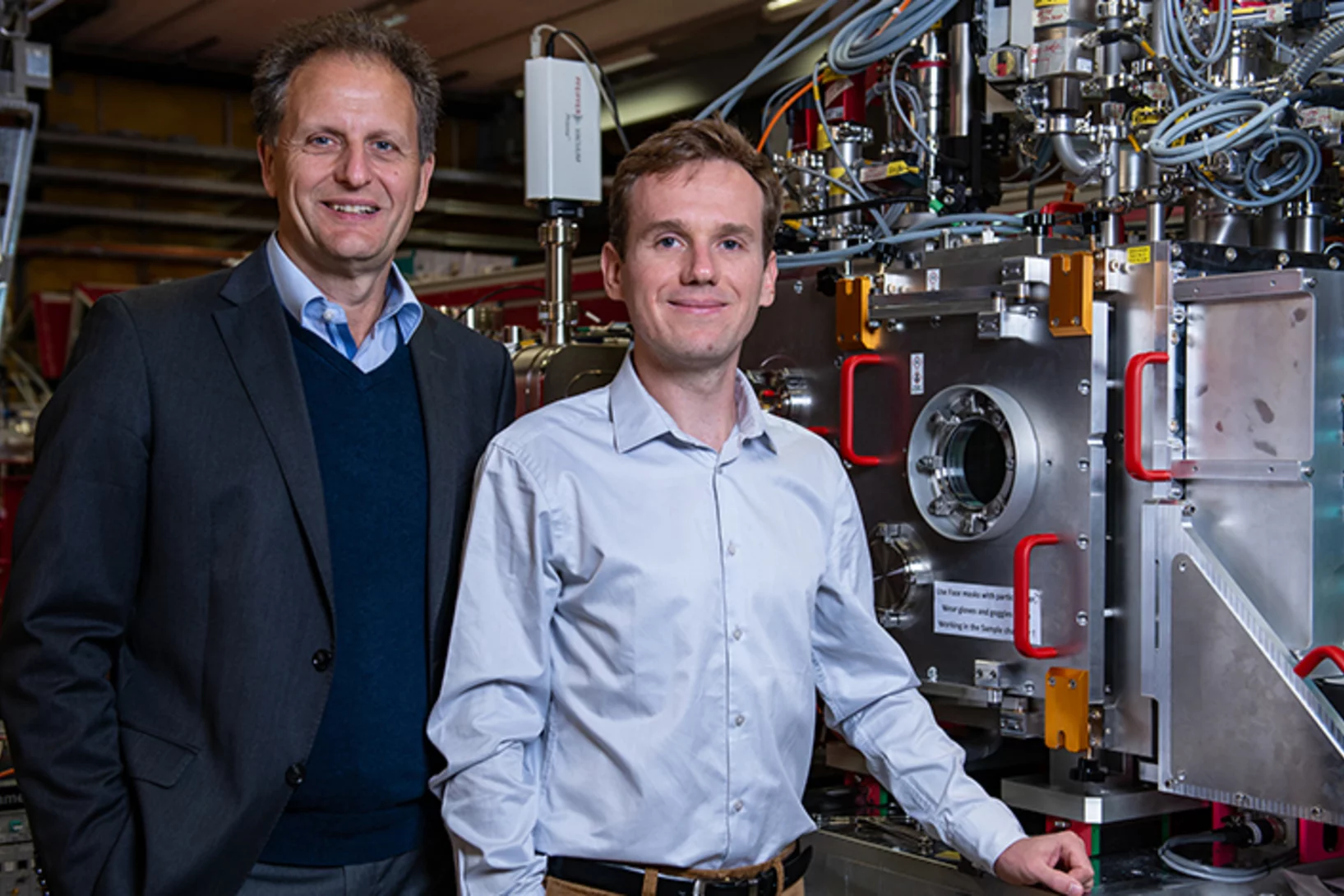

Forschungserfahrung aus Kalifornien kommt Schweizer Röntgenlaser SwissFEL zugute

Ein Freie-Elektronen-Röntgenlaser (FEL) kann extrem schnelle Prozesse sichtbar machen. Ende 2017 werden die ersten Pilotexperimente am Schweizer Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL am Paul Scherrer Institut PSI stattfinden. Zwei aktuelle Publikationen in Science und Nature Communications zeigen, welch herausragende Wissenschaft an einer solchen Anlage möglich ist. Die Arbeiten wurden am Röntgenlaser LCLS in Kalifornien durchgeführt. Mittlerweile sind zwei der führenden Autoren als Wissenschaftler ans PSI übergesiedelt, um ihre Erfahrung beim Ausbau des SwissFEL einzubringen.

Bis zur Grenze des Machbaren

Die Firma Daetwyler baute die Undulatoren für den Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL des Paul Scherrer Instituts PSI auf den Zehntel einer Haaresbreite genau.

Zweite Strahllinie für den SwissFEL

Dieses Jahr starten am Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL die ersten Pilotexperimente. Das mit dem SwissFEL generierte Röntgenlicht wird ein breites Spektrum an Experimenten erlauben. Ab 2020 wird eine zweite Strahllinie für eine noch grössere Vielfalt sorgen.

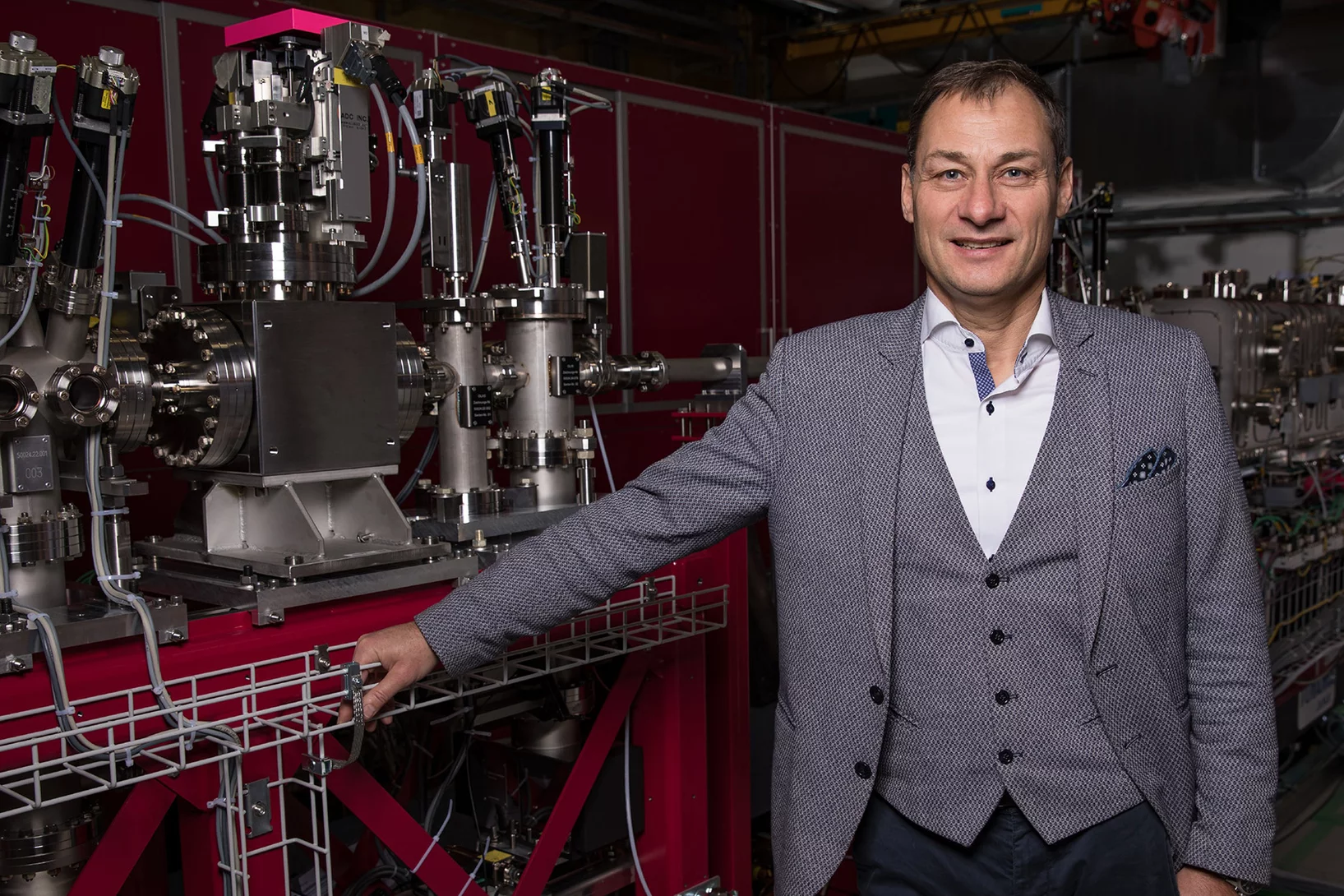

Der SwissFEL ist eingeweiht

Heute, am 5. Dezember 2016, hat das PSI seine neue Grossforschungsanlage SwissFEL in Anwesenheit von Bundespräsident Johann N. Schneider-Ammann feierlich eingeweiht.