PSI Stories

Die natürliche Neugierde wecken

Interview mit Beat HenrichDer Physiker Beat Henrich leitet das Schülerlabor iLab am Paul Scherrer Institut. Im Interview erklärt er wie er Jugendliche für die Physik begeistert.

Physik im Gitter: Strömungen auf engem Raum besser verstehen

Die Gitter-Boltzmann-Methode entstand Anfang der 1990er Jahre als eine Berechnungsmethode, um die Boltzmann-Gleichung numerisch, also mithilfe von Computern zu lösen. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI erweitern nun mit einem neuen Modell den Anwendungsbereich der Gitter-Boltzmann-Methode auf komplexere Situationen. Mit ihrer Arbeit eröffnen sie den Zugang zu realitätsnäheren Computersimulationen von vielen technischen Vorgängen, wie sie sich etwa in den meist mikroporösen Strukturen technischer Katalysatoren, in Dieselpartikelfiltern, Verbrennungsmikroreaktoren oder Brennstoffzellen abspielen.

Hightech bis unter das Dach

Die Bauarbeiten im Wald laufen auf Hochtouren à bis Ende 2014 soll das Gebäude für den SwissFEL, die neue Grossforschungsanlage des Paul Scherrer Instituts PSI, fertiggestellt sein. Die Anforderungen an das Gebäude sind hoch. Es muss einen reibungslosen Betrieb der empfindlichen Anlage gewährleisten.

Aerosolmessungen: PSI-Forscher helfen, regionale Lücken auf dem Globus zu schliessen

Aerosole sind kleine Feinstaubpartikel in der Atmosphäre. Sie können durch direkte Absorption oder Streuung von Sonnenstrahlung oder als Keime für die Entstehung von Wolken das Weltklima beeinflussen. Das Bestreben von Klimaforschern, diese Effekte genau zu quantifizieren und somit die Klimamodelle zu verbessern, wird aber durch das Fehlen eines den gesamten Globus umspannenden Netzwerks von Aerosolmessstationen erschwert. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI engagieren sich im Projekt CATCOS (Capacity Building and Twinning for Climate Observing Systems), um kontinuierliche Aerosolmessungen dort zu ermöglichen, wo die Lücken am grössten sind.

Wie Gesteinsporen im Tiefenlager zuwachsen

Chemische Reaktionen, so viel steht fest, werden die Beschaffenheit des Tiefenlagers sowie des umliegenden Gesteins (Tongestein) verändern. Aber in welchem Ausmass und mit welchen Auswirkungen auf die Sicherheit? Forscher des Paul Scherrer Instituts versuchen diese Frage mit Hilfe einer Kombination von Experimenten und Computersimulationen zu beantworten.

Ein Infektionswerkzeug mit metallischem Kern

Dank der Analyse von Proteinproben am PSI konnten Lausanner Forscher zeigen, mit welchem Instrument Bakterien Krankheiten übertragenForscher der ETH Lausanne EPFL haben mit bisher ungekannter Genauigkeit beschrieben, wie ein bestimmter Typ von Bakterien bei der Übertragung von Krankheiten vorgeht. Die Wissenschaftler um Petr Leiman, Assistenzprofessor am Labor für Strukturbiologie und Biophysik der EPFL, konnten zeigen, dass die Spitze des von den Bakterien benutzten Ansteckungswerkzeugs aus einem PAAR-Protein besteht, das ein Metallatom umgibt und spitz zuläuft. Grundlage der Erkenntnisse bilden Messungen an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS, einer der drei Grossforschungsanlagen des Paul Scherrer Instituts PSI.

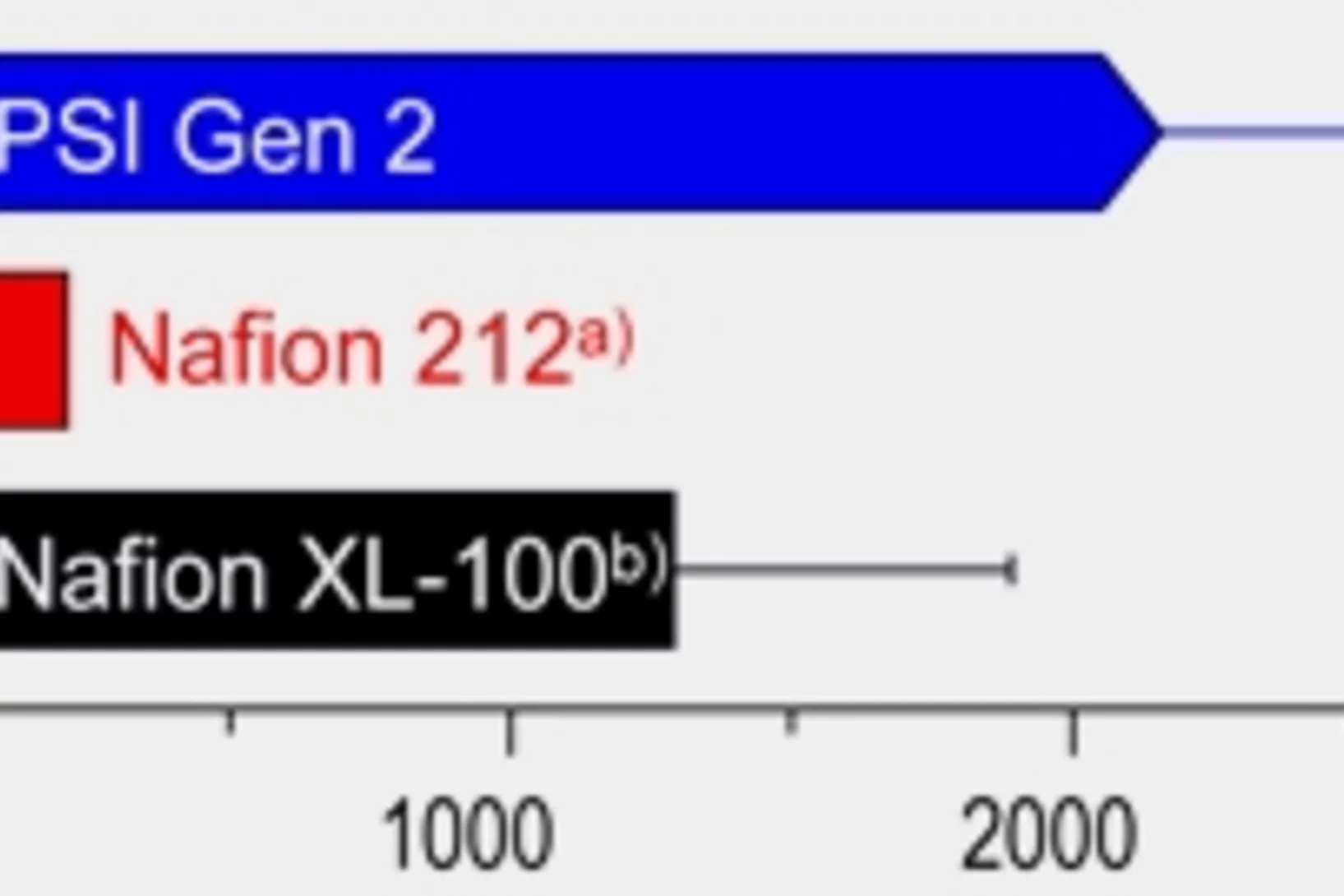

Brennstoffzellenmembran aus dem Paul Scherrer Institut besser als kommerzielle Pendants

Eine neuartige Polymermembran aus dem Paul Scherrer Institut PSI hat im Labortest eine längere Haltbarkeit als die besten kommerziell erhältlichen Pendants gezeigt. Der Durchbruch gelang dank Modifizierung eines preisgünstigen Kunststofffilmes durch Bestrahlung und anschliessendes Aufpfropfen funktioneller Komponenten. Der so veränderte Kunststoff hält nicht nur lange à er könnte die Herstellungskosten der Membran um 50 bis 80 Prozent senken. Anwendung finden könnte die Membran etwa in Wasserstoffbrennstoffzellen oder in Elektrolyseuren zur Wasserstoffherstellung aus Wasser.

Schärferes Bild eines Katalysators mit Ecken und Kanten

Ein Katalysator aus dem Edelmetall Ruthenium auf einem Kohlenstoffträger wird industriell häufig eingesetzt. Ein prominentes Beispiel ist die Synthese von Ammoniak, welches unter anderem zur Herstellung von stickstoffhaltigen Düngemitteln dient. Diesen Katalysatortyp zu optimieren ist das Ziel vieler Forschungsgruppen weltweit, würde dies doch die Effizienz eines der ökonomisch bedeutendsten Industrieprozesse erhöhen. Doch das Verständnis dessen, wie es zum Aufbau der katalytisch aktiven Zentren im Katalysator kommt, ist bisher lückenhaft. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI bringen nun ein paar wichtige Erkenntnisse ans Licht.

Die SwissFEL-Anlage: Laserlicht durch lawinenartige Verstärkung

Der SwissFEL wird Röntgenlicht mit Lasereigenschaften erzeugen. Die nötige Verstärkung des Lichts macht ein als Microbunching bekannter Prozess möglich – das Elektronenpaket teilt sich im Undulator in dünne Scheiben, sogenannte Microbunches auf, die das Licht in Phase abstrahlen. Zugleich wird an einem weiteren Verfahren – dem Seeding – geforscht, mit dem man die Eigenschaften des Lichts noch genauer wird festlegen können.

Seltene Teilchenzerfälle stützen Standardmodell

Forschende des Paul Scherrer Instituts haben aus den am CMS-Detektor am CERN gemessenen Daten erstmals den sehr seltenen Zerfall des Bs-Mesons in zwei Myonen mit hinreichender Sicherheit beobachtet und seine Häufigkeit bestimmt. Ihre Ergebnisse stimmen sehr gut mit den Voraussagen des Standardmodells der Teilchenphysik überein.