PSI Stories

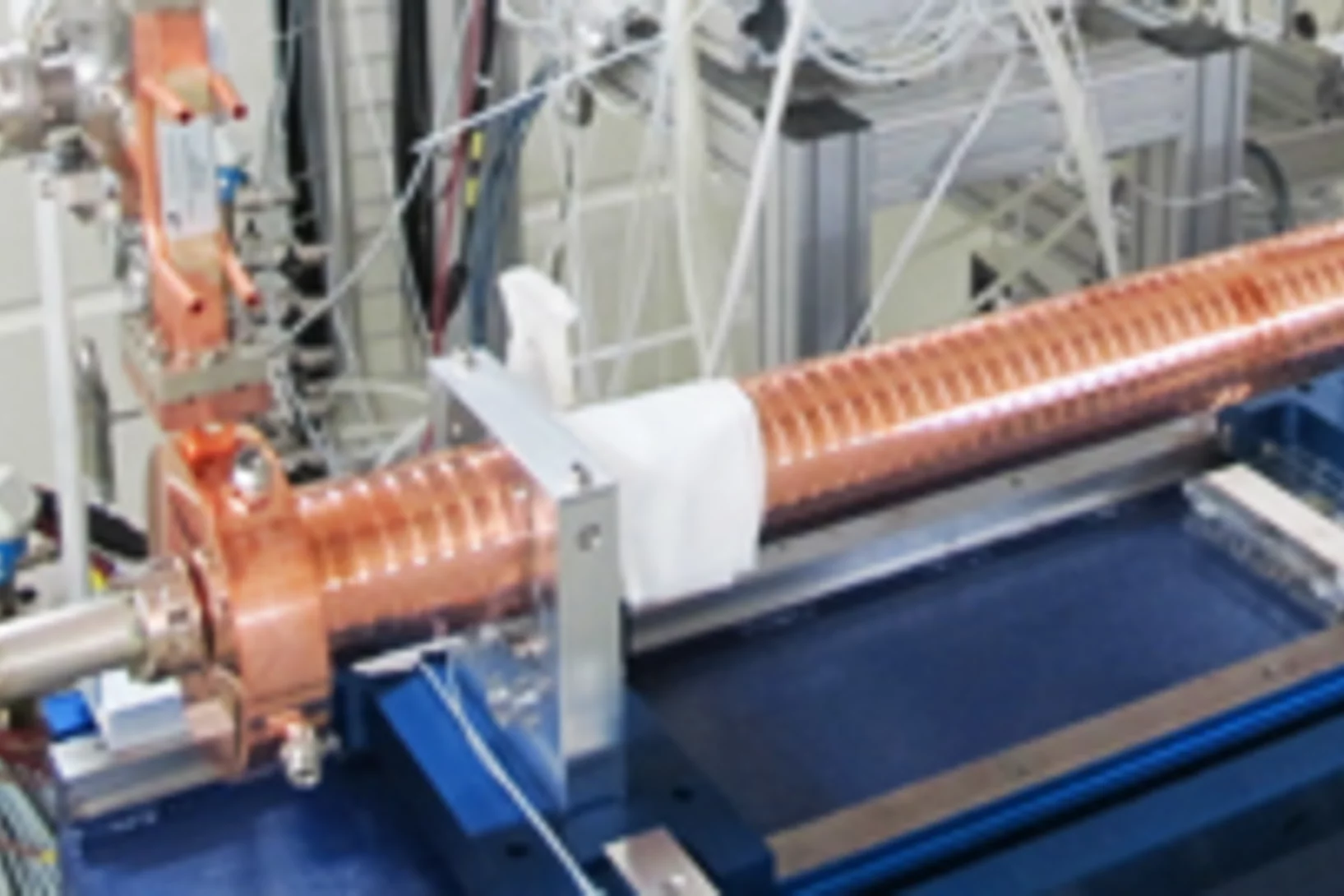

Die SwissFEL-Anlage: Der Linearbeschleuniger

Im Linearbeschleuniger bekommt der Elektronenstrahl die Bewegungsenergie, die nötig ist, damit er das Röntgenlicht erzeugen kann. Der Linearbeschleuniger ist insgesamt mehr als 300 Meter lang à sein Herz besteht aus 11752 speziell geformten Kupferscheiben, in denen das beschleunigende Feld erzeugt wird.

Die SwissFEL-Anlage: die Elektronenquelle

In der Elektronenquelle entsteht der Elektronenstrahl für den SwissFEL. Die Anforderungen an die Anlage sind hoch: Damit der SwissFEL erfolgreich betrieben werden kann, muss der Elektronenstrahl vom ersten Augenblick an von bester Qualität sein.

Wie Radionuklide durchs Gestein irren: Erkenntnisse für ein Tiefenlager

Wie bewegen sich radioaktive Substanzen durch das Wirtsgestein in einem Tiefenlager für nukleare Abfälle? Dieser Frage gehen Forscher der Gruppe für Diffusionsprozesse im Labor für Endlagersicherheit am Paul Scherrer Institut PSI nach. Recht gut bekannt sind die Transporteigenschaften von negativ geladenen Radionukliden, die von den ebenfalls negativ geladenen Oberflächen von Tonmineralien abgestossen werden und somit kaum am Gestein haften. Für positiv geladene und daher stark haftende Radionuklide werden derzeit die entsprechenden Erkenntnisse im Rahmen eines EU-Projekts erarbeitet, an dem sich auch das PSI beteiligt.

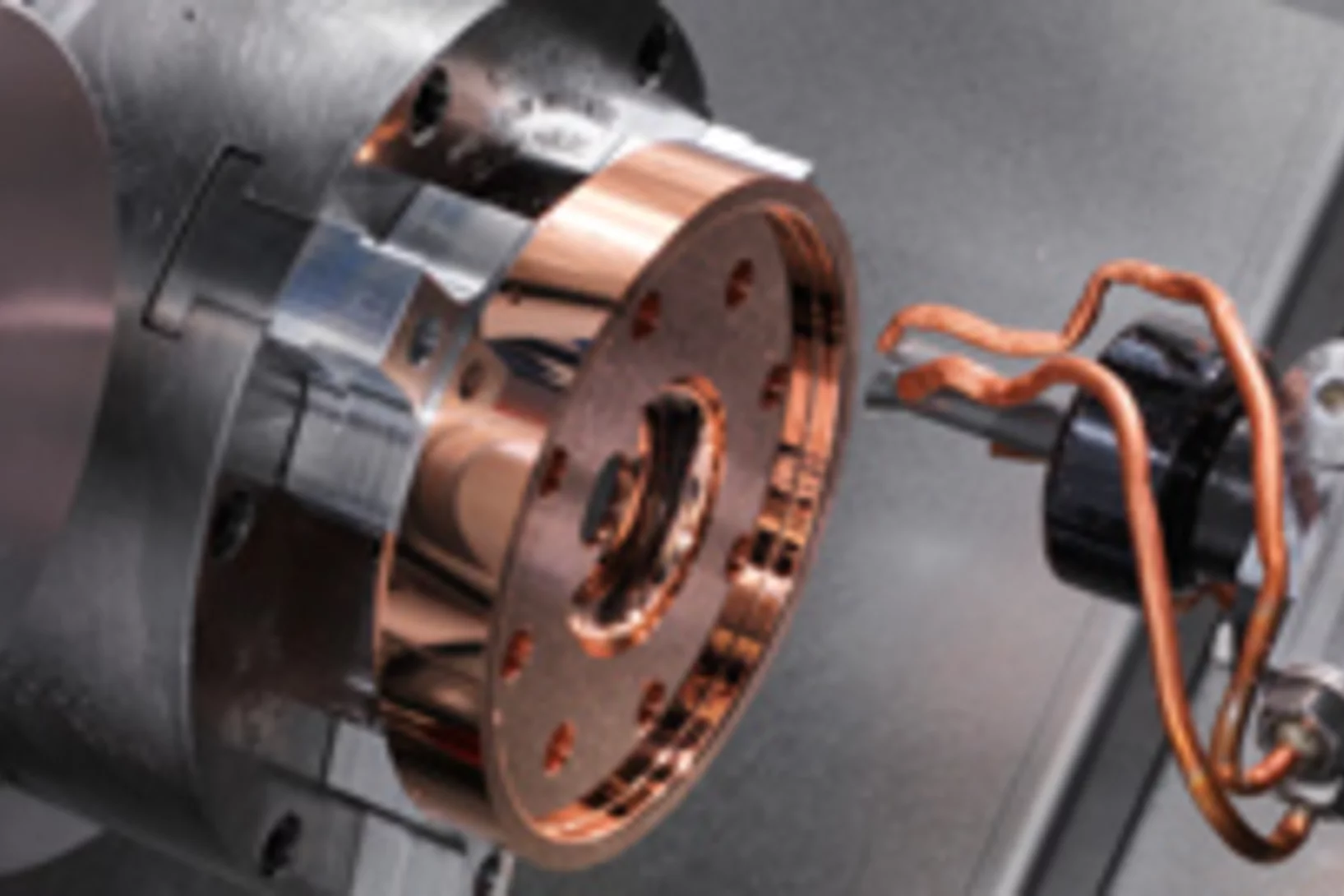

Erste SwissFEL-Beschleunigerstruktur fertiggestellt

Am PSI wurde die erste Beschleunigerstruktur für den Linearbeschleuniger des SwissFEL fertiggestellt. Insgesamt 104 dieser Strukturen werden benötigt, um im SwissFEL die Elektronen, die die Röntgenlichtpulse abstrahlen werden, auf die erforderliche Energie zu beschleunigen. Das hochpräzise gefertigte Bauteil befindet sich nun im Hochleistungstest.

Wissen für morgen aus den „heissen Zellen“

Die Manipulation und Untersuchung von bestrahlten und daher radioaktiven Materialien, sei es aus Kernkraftwerken oder aus Forschungsanlagen, erfordert strenge Sicherheitsvorkehrungen. Untersuchungen dürfen nur in sogenannten heissen Zellen durchgeführt werden, hinter deren bis zu einem Meter dicken Beton- und Bleiwänden die Radioaktivität hermetisch eingeschlossen und abgeschirmt wird. In den heissen Zellen des Hotlabors am PSI werden regelmässig die abgebrannten Brennstäbe aus den Schweizer Kernkraftwerken materialwissenschaftlich untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den KKW-Betreibern, die Effizienz und Sicherheit ihrer Kraftwerke zu optimieren. Neben dieser Dienstleistung für die Kernkraftwerke beteiligt sich das Hotlabor an internationalen Forschungsprojekten.

Der reinste Ort des Paul Scherrer Instituts

In den Reinräumen des Paul Scherrer Instituts PSI laufen hochempfindliche Prozesse ab. Ein einziges Staubteilchen am falschen Ort könnte fatale Folgen haben. Ein Blick hinter die Kulissen in Räume, in denen der Sauberkeit wegen sogar Bleistifte verboten sind.

Kein Tröpfchen zuviel

In vielen technischen Prozessen spielt die Bereitstellung eines mit Dampf gesättigten Gasgemisches eine entscheidende Rolle. So werden zum Beispiel durch eine hohe Dampfsättigung der Gasmischung bei der Dieselverbrennung die Emissionen von Stickoxiden reduziert. Ein Forscher des Paul Scherrer Instituts sorgt mit einer neuen Erfindung dafür, dass dies in Zukunft durch eine einfache, flexible und robuste Technik industriell umgesetzt werden kann.

Suche nach dem Higgs-Teilchen: PSI inside

Es gibt eine lange Checkliste mit Eigenschaften, die das Higgs-Teilchen laut Theorie haben muss. Jede einzelne muss man in Zukunft aufwändig im Experiment überprüfen. Wie die Suche auch ausgeht à ob man das originale Higgs-Teilchen entdeckt hat, oder ob es ein «Higgs-ähnliches» Teilchen war, wie es von einigen Theorien beschrieben wird à über die Ergebnisse wird man auf jeden Fall gross «PSI inside» schreiben können.

Schnelle Neutronen für mehr Sicherheit

Neutronen sind ein hervorragendes Mittel zur zerstörungsfreien Abbildung des Innern von Gegenständen. Sie bieten sich als Ergänzung zur vorherrschenden Röntgenradiografie an. Bei bestimmten Materialien, die unter Röntgenstrahlung praktisch undurchsichtig sind oder kaum unterscheidbar sind, stellen Neutronen das einzige aussagekräftige Sezierwerkzeug dar. Untersuchungen mittels Neutronenradiographie finden in der Regel in spezialisierten Laboren oder auf ortsfesten Anlagen statt, da die Erzeugung der Neutronen auf komplexe, teure und nicht transportierbare Maschinen angewiesen ist. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI wollen nun mit einer Bildgebungstechnik auf der Basis von schnellen Neutronen eine flexible Alternative anbieten.

Kehrichtverbrennung: Der Reinheit letzter Schluss?

Haushaltskehricht landete früher ausnahmslos unbehandelt in Deponien, die Auswirkungen dieser Praxis sind bekannt: der Standort dieser Abfall-Endlager wurde nicht selten zur ökologischen Todeszone. Mit der städtischen Kehrichtverbrennung kam eine gewisse Entschärfung dieser Problematik: Die von Deponien beanspruchten Flächen sind in den letzten Jahrzehnten trotz der insgesamt zunehmenden Abfallmengen nur dank Recycling und Abfallverbrennung in Schranken gehalten worden. Doch ein Allheilmittel ist die Abfallverbrennung noch lange nicht. Einige für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädliche Verbrennungsprodukte können nicht vollständig verbrannt werden und finden immer noch den Weg über die Kehrichtverbrennungsanlagen in die Endstation Deponie.