PSI Stories

Perfekte Strahllinien merkt man nicht

Interview mit Luc PattheyLuc Patthey ist für das Design und die Umsetzung der Strahllinien für den Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL verantwortlich. Im Interview erklärt er, welche Anforderungen die Strahllinien erfüllen müssen, damit die vom SwissFEL erzeugten Röntgenlichtpulse in der optimalen Form zu den Experimenten gelangen und welche Rolle Kooperationen bei der Entwicklung von Strahllinien spielen.

Auf der Suche nach dem kleinsten Bit

Für immer kompaktere Speichermedien der Zukunft müssen magnetische Bereiche – die Speicherbits – immer kleiner werden. Doch wie klein kann ein Magnet überhaupt werden? Frithjof Nolting und seine Kollegen erforschen am Paul Scherrer Institut PSI den Nanomagnetismus.

Kleinstmöglicher Lichtblitz erzeugt

Am Paul Scherrer Institut ist es Forschenden gelungen, den kleinstmöglichen Blitz aus Terahertzlicht zu erzeugen. Damit eröffnet sich ein neuer Weg, um die Eigenschaften von Materialien zu untersuchen.

Radioaktive Abfälle in der Zementfalle

Schwach- und mittelaktive nukleare Abfälle bleiben in einem geologischen Tiefenlager über mehrere Tausend Jahre in Zementmaterialien verpackt. Forschende des Paul Scherrer Instituts und des Karlsruher Instituts für Technologie haben nun gezeigt, wie Zement die Bewegungsfreiheit der radioaktiven Substanzen einschränkt. Das verbessert das Verständnis der Prozesse, die in dieser ersten Phase der Tiefenlagerung ablaufen werden.

Protonen gegen Tumore

Interview mit Damien Charles WeberDamien Charles Weber ist seit 2013 Leiter und Chefarzt des Zentrums für Protonentherapie, dem einzigen Zentrum dieser Art in der Schweiz. In diesem Interview spricht er über die Erfolge der Protonentherapie bei der Krebsbehandlung und die Ziele, die für die nächsten Jahre in diesem Bereich anvisiert sind.

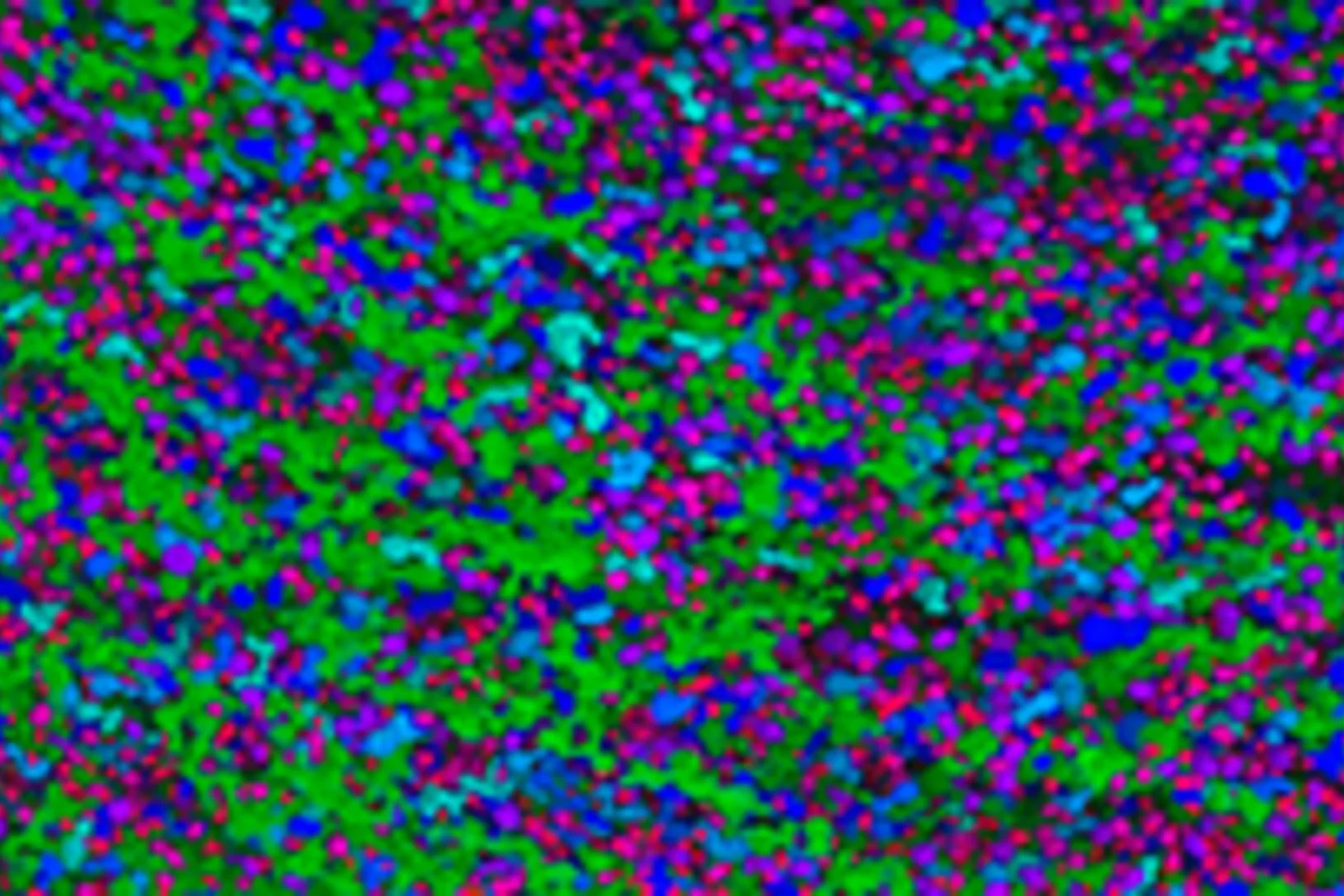

Sieben Nanometer für die Elektronik der Zukunft

Forschenden des Paul Scherrer Instituts ist es gelungen, in einem Halbleitermaterial regelmässige Muster zu erzeugen, die 16 Mal kleiner sind als diejenigen heutiger Computer-Chips. Damit haben sie einen wichtigen Schritt zu noch kleineren Computerbauteilen gemacht. Strukturen dieser Grösse sieht die Industrie als Standard für das Jahr 2028 vor.

Gemeinsam statt einsam

An SwissFEL und SLS Biomoleküle entschlüsseln: Proteine sind ein begehrtes, aber widerspenstiges Forschungsobjekt. Eine für Freie-Elektronen-Röntgenlaser wie dem zukünftigen SwissFEL des PSI entwickelte Methode soll ihre Erforschung nun ein grosses Stück vorantreiben. Dabei werden viele identische, kleine Proteinproben in kurzen Abständen hintereinander mit einem Röntgenstrahl durchleuchtet. Damit wird ein bisheriges Hauptproblem der Erforschung von Proteinen umgangen: Proben in ausreichender Grösse herzustellen.

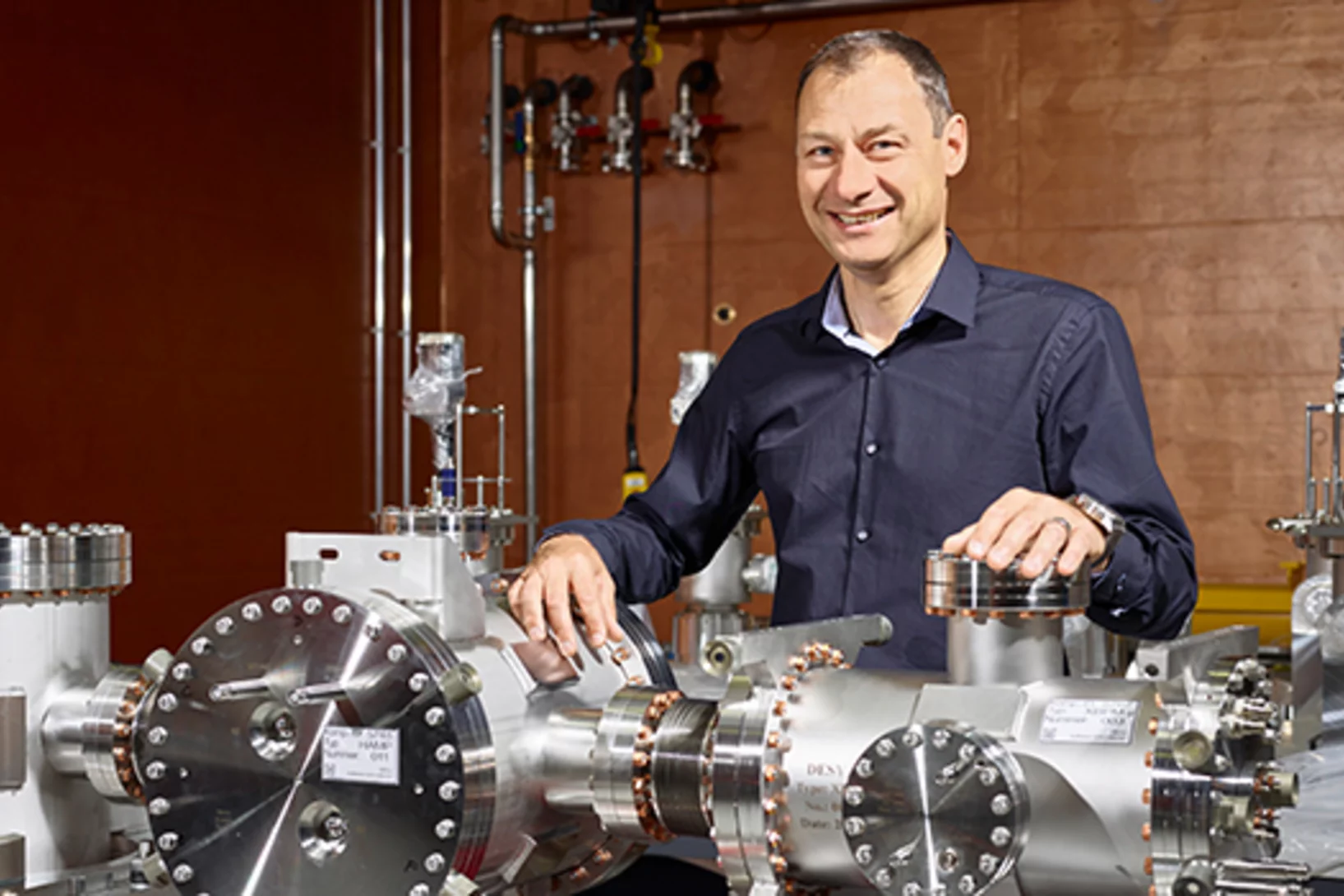

Erste Undulatoren im SwissFEL-Gebäude

Die ersten Undulator-Gestelle sind im SwissFEL-Gebäude angekommen. Rund ein halbes Jahr dauert nun die Fertigmontage. Danach werden die fertigen Undulatoren zur Installation in den SwissFEL-Beschleunigertunnel gebracht.

Aus dem Innern einer Eierschale

Winzige Bläschen im Innern von Eierschalen liefern die Stoffe, die das Wachstum der Schale stimulieren und steuern. Mit einer neuartigen Tomografie-Technik haben Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI, der ETH Zürich und des niederländischen AMOLF-Instituts diese Bläschen erstmals in 3D abbilden können. Sie heben damit eine alte Einschränkung tomografischer Bilder auf und hoffen, dass eines Tages auch die Medizin von ihrer Methode profitiert.

Forschen Richtung Zukunft

Interview mit Gabriel AeppliSeit 2014 ist Gabriel Aeppli Leiter des Forschungsbereichs Synchrotronstrahlung und Nanotechnologie am PSI. Zuvor hat der gebürtige Schweizer in London ein führendes Forschungszentrum für Nanotechnologie aufgebaut. Im Interview erläutert Aeppli wie sich die Forschungsansätze der Zukunft an den Grossforschungsanlagen des PSI umsetzen lassen und spricht über seinen Blick auf die Schweiz.