PSI Stories

Die Forschungsanlage Hotlabor

Start der öffentlichen Auflage für eine Erneuerung der Betriebsbewilligung der Forschungsanlage Hotlabor am Paul Scherrer Institut PSIDas Hotlabor am Paul Scherrer Institut PSI ist eine Anlage, in der Forscherinnen und Forscher hoch radioaktive Materialien in speziellen abgeschirmten Kammern – die Hotzellen oder auch Heisse Zellen genannt werden – untersuchen. Die Anlage ist in der Schweiz einzigartig. Sie dient der angewandten Materialforschung an stark radioaktiven Proben aus Kerneinbauten und Brennstäben von Kernkraftwerken, Forschungsreaktoren und den PSI-Bestrahlungseinrichtungen. Mit dem Betrieb des Hotlabors leistet das Paul Scherrer Institut daher auch einen Beitrag zur Sicherheit der Schweizer Kernkraftwerke. Rund 32 Mitarbeitende betreuen die sicherheitstechnische und analytische Infrastruktur des Hotlabors.

An der Schnittstelle

Interview mit Stefan Janssen, Leiter Nutzerbüro

Stefan Janssen leitet das Nutzerbüro am Paul Scherrer Institut PSI. Im Interview erklärt er, warum die Grossforschungsanlagen des PSI bei externen Forschern so beliebt sind, wie er die vielen Antragstellungen bearbeitet und in welcher Weise er die Nutzer unterstützt.

Gezielt gegen Krebs

Es gibt Tumore, bei denen scheinbar gar nichts hilft: weder Chemotherapie noch Bestrahlung von aussen oder eine Operation. Oft haben sie schon Tochtergeschwülste gebildet und lassen sich mit herkömmlichen Methoden nicht mehr zerstören. Dann bleibt als einziger Ausweg die Bestrahlung von innen, mit radioaktiven Wirkstoffen zielgerichtet und direkt am Ort des Geschehens. Um das zu ermöglichen, forschen 20 Spezialisten am Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften am Paul Scherrer Institut PSI, einer gemeinsamen Einrichtung von PSI, ETH Zürich und dem Universitätsspital Zürich.

Ab in den Strahlkanal

Seit Herbst 2015 füllt sich der SwissFEL-Strahlkanal mit den Maschinenkomponenten für die neue PSI-Grossforschungsanlage. Stück für Stück werden die vormontierten Komponenten an ihren endgültigen Standort gebracht.

Die Vermessung der Gleichzeitigkeit

Was macht ein Physiker, wenn sein Experiment eine hochgenaue Zeiterfassung benötigt? So genau, dass bestehende Elektronik kaum weiterhilft? Ein Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI hat sich kurzerhand entschlossen, selbst eine Lösung zu entwickeln. Die heisst DRS4 und ist ein hochpräziser Elektronikchip, der die Physik unseres gesamten Universums entschlüsseln könnte. Nebenbei hilft der Chip schon heute Ärzten, Hirntumore genauestens zu lokalisieren.

Kohlendioxid: Das Klimaproblem im Untergrund entsorgen?

Allen Warnungen vor den Folgen des Klimawandels zum Trotz und unbeeindruckt von politischen Absichtserklärungen: Die weltweiten Kohlendioxidemissionen steigen und steigen. Hauptverantwortlich dafür sind Kohle- und Gaskraftwerke, die den zunehmenden Strombedarf decken. Könnte man deren Kohlendioxidemissionen dauerhaft im Boden speichern, anstatt damit Atmosphäre und Klima zu belasten? Und wäre das auch für die Schweiz interessant? Diese Fragen beleuchtet der neueste Energie-Spiegel des PSI.

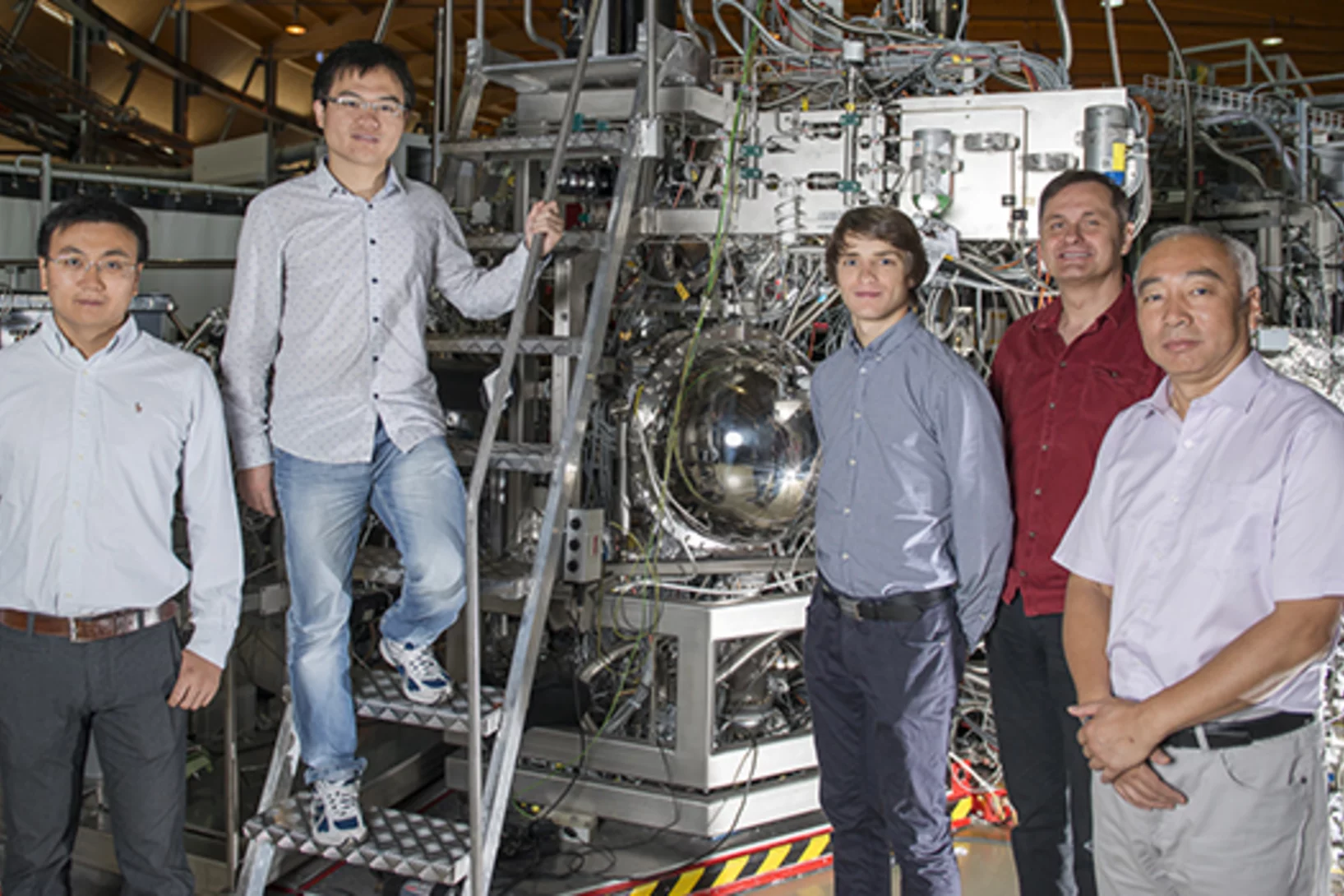

Cousin des Elektrons nach 86 Jahren gefunden

Physiker des Paul Scherrer Instituts PSI gemeinsam mit Kollegen aus China sowie von der ETH Zürich und der ETH Lausanne EPFL haben bei Versuchen an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS ein Teilchen nachgewiesen, dessen Existenz bereits vor 86 Jahren vorausgesagt worden war. Es handelt sich um ein Mitglied der Teilchenfamilie, zu denen auch das Elektron, der Träger elektrischer Ströme, gehört. Anders als das Elektron hat das neue Teilchen aber keine Masse und es kommt nur in einer bestimmten Klasse von Materialien vor, die als Weyl-Halbmetalle bezeichnet werden.

Röntgenforschung im Ufo

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS fällt zuerst durch ihr markantes Gebäude auf. Innen beeindruckt sie mit Spitzenforschung. Ein Streifzug durch die Welt, in der Elektronen Slalomkurse einlegen und Röntgenstrahlen Proteine entschlüsseln.

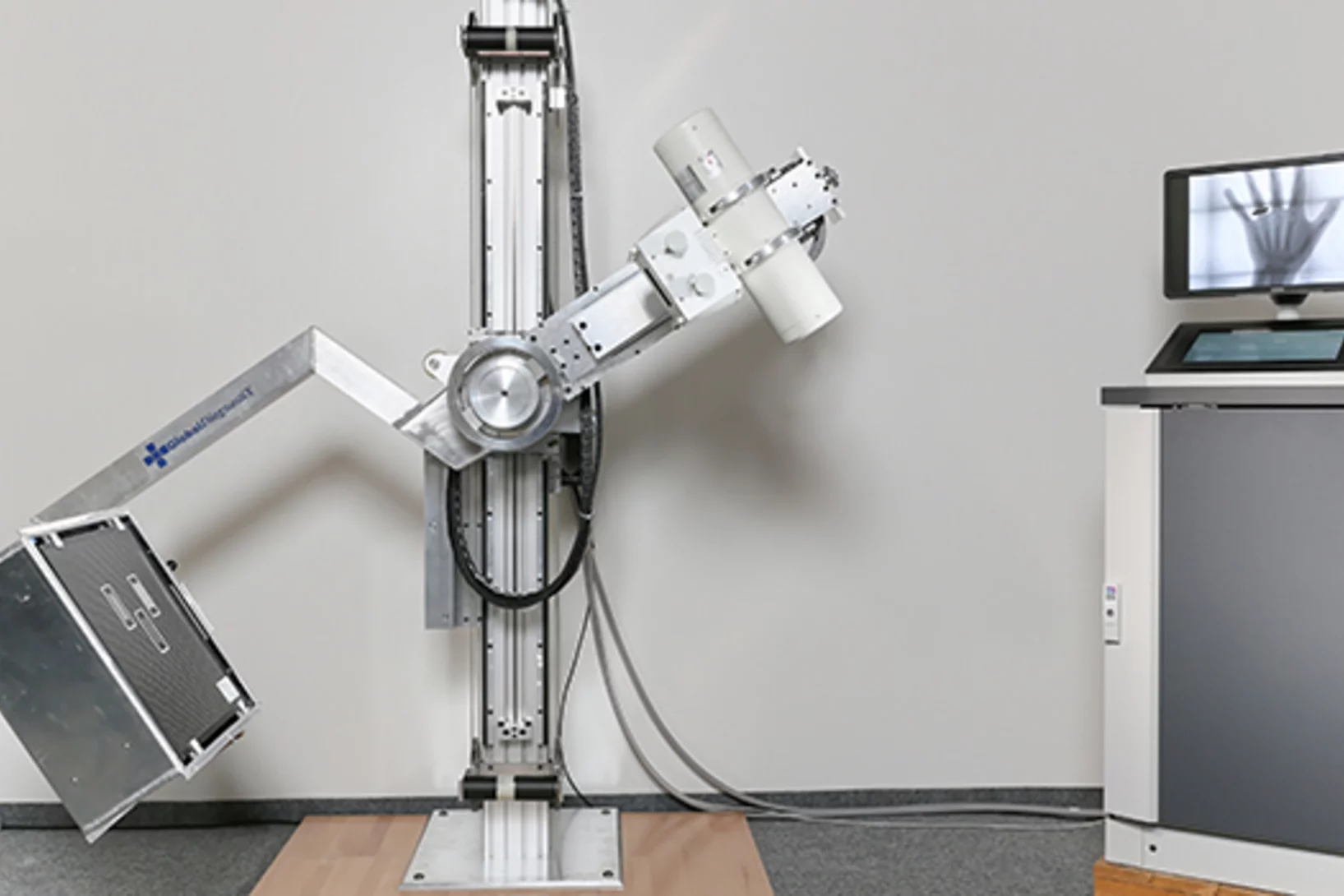

Robustes Röntgengerät für Entwicklungsländer

Das Paul Scherrer Institut PSI ist an einem Projekt mehrerer Forschungsinstitute (unter Leitung der EPFL) beteiligt, ein Röntgengerät speziell für Entwicklungsländer zu entwickeln. Das Gerät soll mit tropischem Klima zurechtkommen sowie einfach zu reparieren und kostengünstig sein. PSI-Forschende konzentrieren sich dabei auf das Herstellen eines kostengünstigen Detektors, der für die Bildaufnahmen benötigt wird. Vergleichbar mit einem Chip in einer Digitalkamera registriert der Detektor das Röntgenlicht.

Robuster dank Abweichungen

Mikroskopische Abweichungen von der idealen Struktur machen den KKW-Brennstoff Urandioxid widerstandsfähiger gegen Strahlungsschäden.