PSI Stories

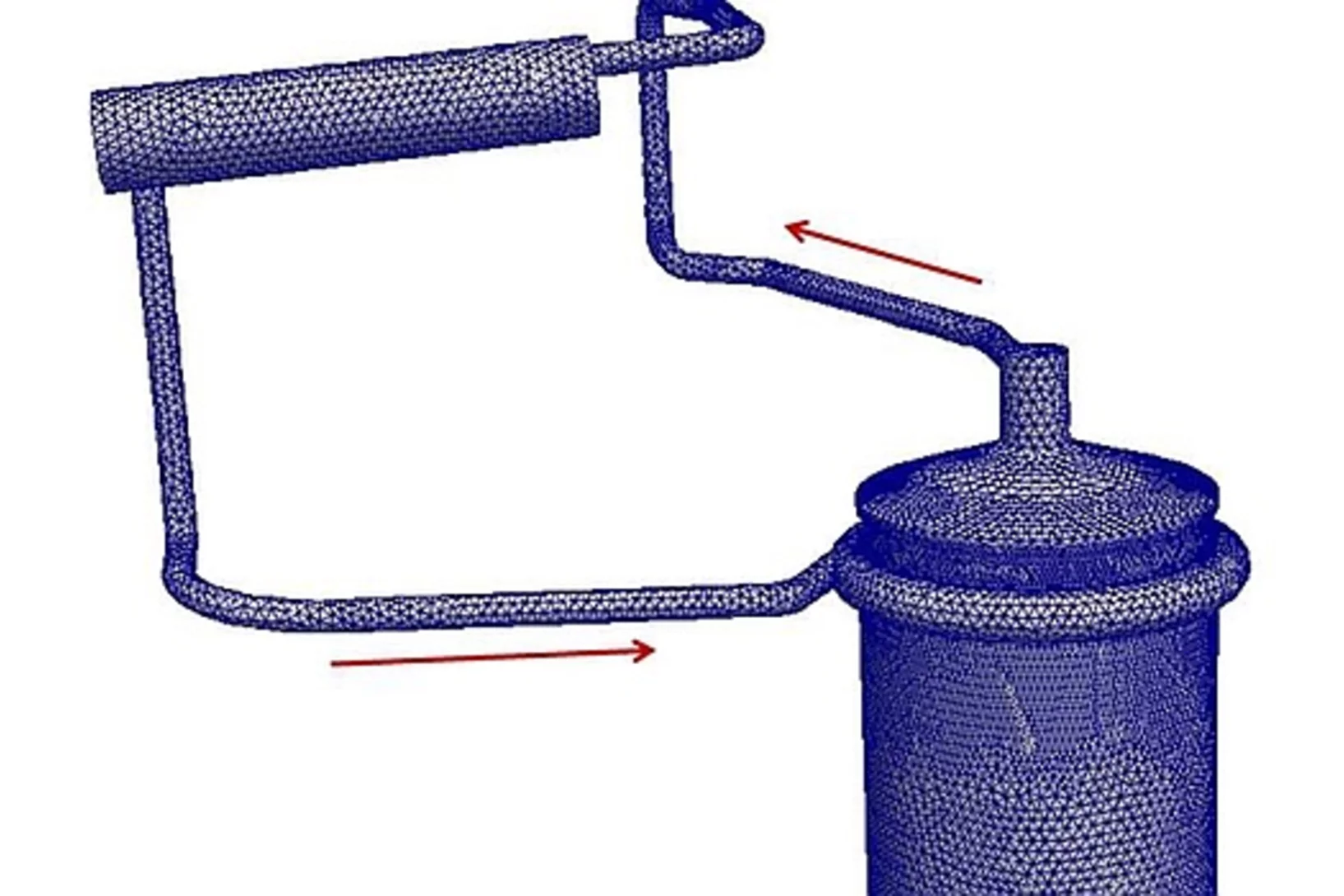

Simulationen für effizientere Kraftwerke

Für die Erzeugung von Elektrizität wird in den meisten Fällen Wasser erhitzt und in Dampf umgewandelt. Den Dampfblasen im Wasser kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Forschende des Paul Scherrer Instituts ist es gelungen, das Verhalten von Dampfblasen in einer Computersimulation darzustellen und berechenbarer zu machen.

20 Jahre hochpräzise Krebsbekämpfung

Am 25.11.1996 wurde am Paul Scherrer Institut PSI der weltweit erste Krebspatient mit einem neuen Bestrahlungsverfahren behandelt: Mit der sogenannten Spot-Scanning-Technik für Protonenstrahlen. Das Besondere: Der Strahl wirkt nur in der Tiefe, wo der Tumor sitzt; davor- und dahinterliegendes gesundes Gewebe wird geschont. Die von PSI-Forschenden entwickelte Methode war damals ein Durchbruch in der Strahlentherapie und wurde rasch zum Erfolgsprodukt.

Im chemischen Mikroskop

Der Forscher Daniel Grolimund ist für eine Strahllinie an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des PSI verantwortlich, an der sich die Verteilung chemischer Verbindungen in verschiedenen Objekten bestimmen lässt. Von diesen Möglichkeiten profitieren Forschende verschiedenster Disziplinen: Batterieforscherinnen genauso wie Biologen, Archäologen und viele andere mehr. Im Interview berichtet er von den vielfältigen Themen, die an der Strahllinie untersucht werden, und den Herausforderungen, die diese Vielfalt mit sich bringt.

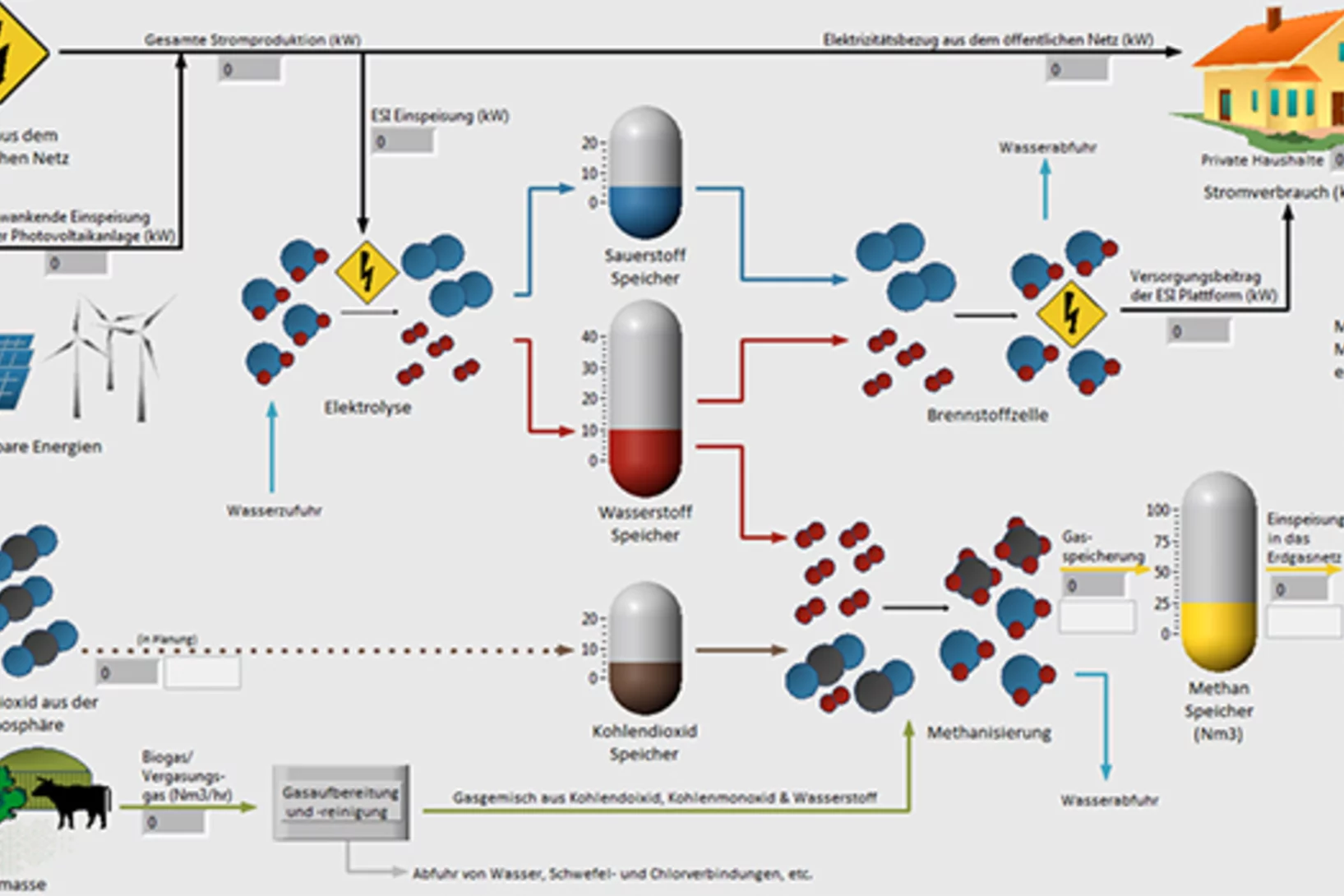

24 Stunden auf der ESI-Plattform (Video)

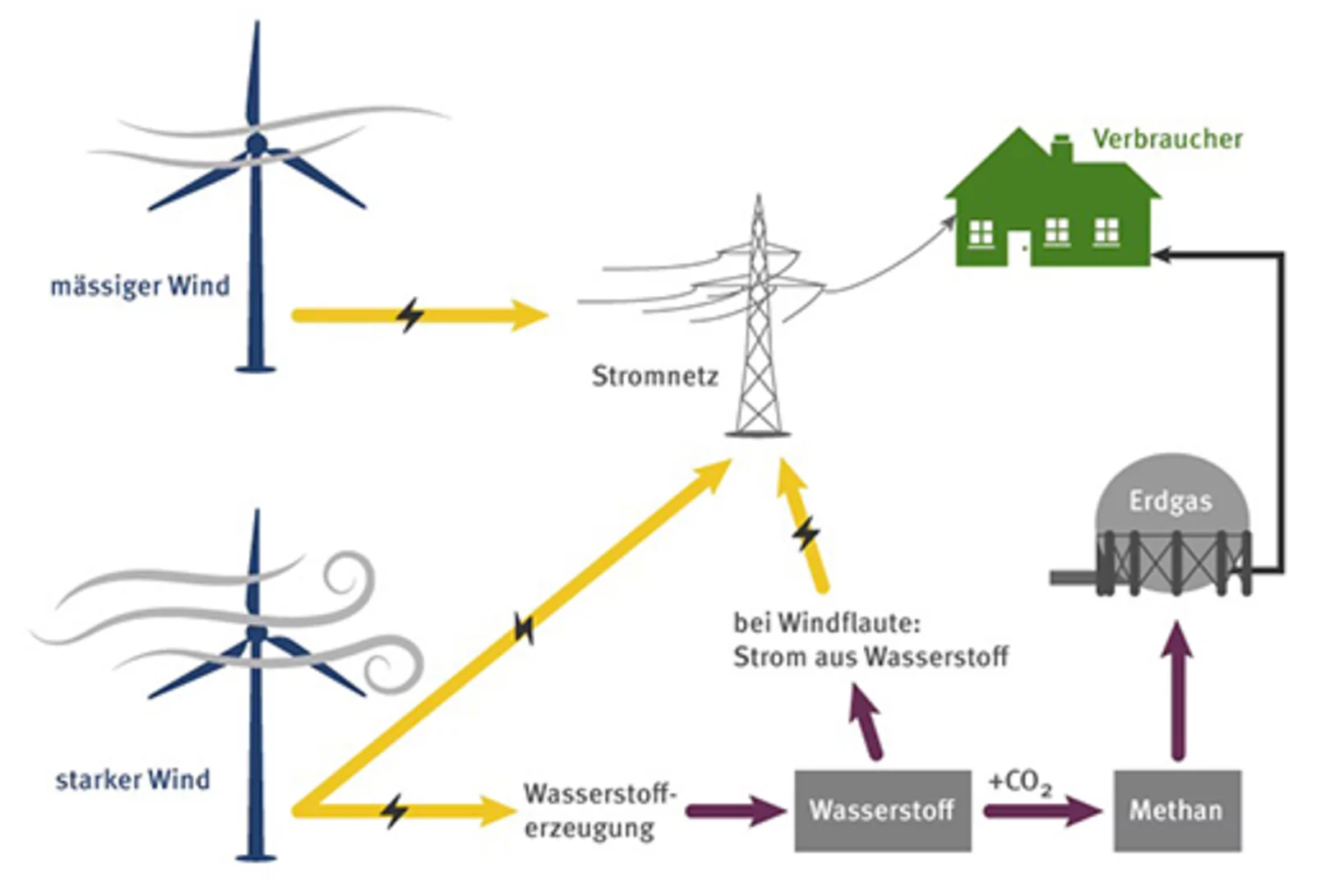

Wie kann man überschüssigen Strom, der nicht ins Stromnetz eingespeist werden kann, nutzbar machen? Ein fiktiver Wintertag auf der Energy-System-Integration-Plattform am Paul Scherrer Institut PSI.

Flüssigsalzreaktoren – die Erforschung einer Möglichkeit

Am Paul Scherrer Institut PSI erforscht eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern mittels theoretischen Modellen mögliche zukünftige Kernreaktoren: die sogenannten Flüssigsalzreaktoren. Dies hilft, die Expertise der Schweiz bei heutigen und zukünftigen globalen Fragestellungen im Bereich Kernenergie und Reaktorsicherheit zu sichern.

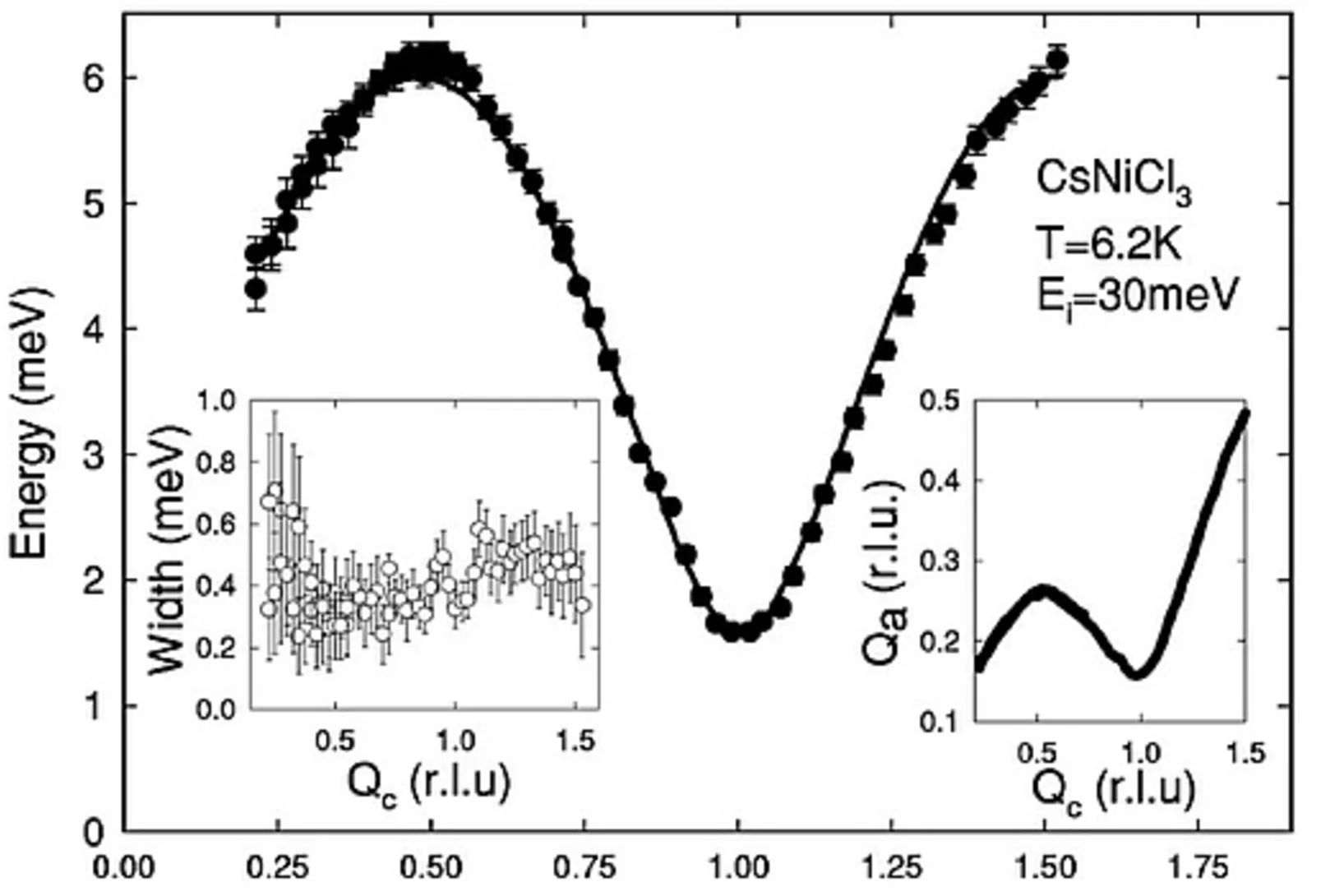

An den PSI-Grossforschungsanlagen denken Physiker die Nobelpreis-Theorien weiter

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz. Die Akademie zitiert in ihrem Hintergrundbericht auch Experimente, die Michel Kenzelmann, heute Laborleiter am PSI, durchgeführt hat. Er und weitere Forschende am PSI experimentieren weiterhin noch auf der Grundlage der Theorien, die jetzt mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden.

SwissFEL auf der Zielgeraden: Die ersten Elektronen sind da

SwissFEL-Gebäude, 24. August 2016: Im Kontrollraum oberhalb des Strahlkanals des Freie-Elektronen-Röntgenlasers SwissFEL ist die Atmosphäre konzentriert und gespannt. Das Team um Marco Pedrozzi hat sich für diesen späten August-Nachmittag viel vorgenommen. Die letzten Justierungen wurden gemacht – es ist Zeit den grossen Knopf zu drücken und die Elektronenquelle in Betrieb zu setzen. Das Ziel: Der SwissFEL soll seine ersten Elektronen erzeugen. Eine Reportage.

Designernuklid für medizinische Anwendungen

Erstmals ist es Forschenden am PSI in einem Zyklotron gelungen, das Radionuklid Scandium-44 in hinreichend grosser Menge und Konzentration herzustellen. Damit haben sie die erste Voraussetzung geschaffen, dass Scandium-44 später einmal für medizinische Untersuchungen in Kliniken eingesetzt werden kann.

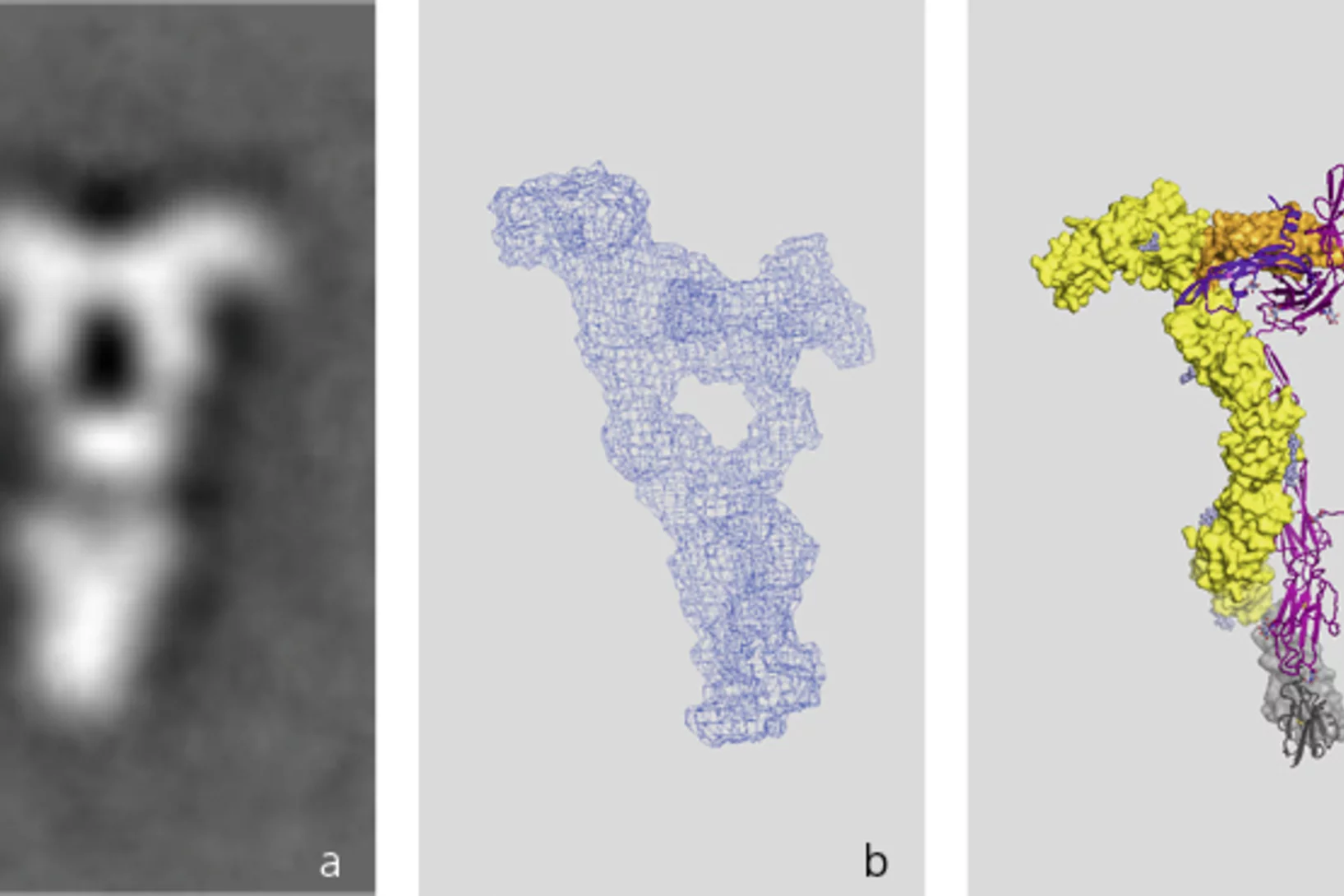

Den Tumor aushungern

Der PSI-Forscher Kurt Ballmer-Hofer beschäftigt sich mit der Frage, wie man Tumoren „aushungern“ könnte, indem man sie daran hindert, Blutgefässe zu entwickeln. Nach 40 Jahren Forschung, die viele grundsätzliche Erkenntnisse über die Bildung von Blutgefässen gebracht hat, ist das entscheidende Molekül inzwischen gefunden worden; weitere Forschung soll nun neue klinische Anwendungen möglich machen.

Aus Strom wird Gas wird Strom

Mit zunehmendem Ausbau der Photovoltaik- und Windkraftanlagen wird deren Integration in das bestehende Energiesystem zur Herausforderung. Auf der ESI-Plattform wird getestet, wie die Integration gelingen kann. Die Lösung: Überschüssige Energie wird in Form von Gas gespeichert.