Das kalte Gedächtnis der Erde

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI helfen im Rahmen eines internationalen Projektes, ein wertvolles Umwelt- und Klima-Archiv zu retten. Während einer Expedition auf mehr als 4000 Höhenmetern am Grand Combin in den Alpen, bohren sie Eiskerne aus schmelzenden Gletschern, um sie in der Antarktis zu konservieren.

«Forschung online erleben»: Mittendrin statt nur dabei

Erstmals Live-Rundgang durch eine Grossforschungsanlage per Video-Stream. Am 9. September haben Interessierte exklusiv die Möglichkeit, sich von Experten des PSI durch den neuen Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL führen zu lassen und zu erfahren, welche Rätsel der Materie und der Natur sich damit lösen lassen.

Mechanismus einer lichtgetriebenen Natriumpumpe aufgeklärt

Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI ist es erstmals gelungen, eine lichtgetriebene Natriumpumpe von Bakterienzellen in Aktion aufzunehmen. Die Erkenntnisse versprechen Fortschritte bei der Entwicklung von neuen Methoden in der Neurobiologie. Für ihre Untersuchungen nutzten die Forschenden den neuen Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL.

Ökobilanz von Personenwagen – neues Webtool hilft Privatpersonen und Forschenden

Entscheidungshilfe beim Autokauf: Forschende des Paul Scherrer Instituts haben ein Webtool namens «Carculator» entwickelt, mit dem sich detailliert die ökologische Bilanz von Personenwagen vergleichen lässt.

Langfristige Entwicklungen von Energiepreis und -verbrauch in der Industrie

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben in einem vom Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) geförderten Forschungsprojekt untersucht, wie sich der Energieverbrauch der Schweizer Industrie in Abhängigkeit von den Energiepreisen entwickelt. Ein Resultat: Preissteigerungen bei der Energie wirken sich meist nur langfristig auf den Energieverbrauch aus.

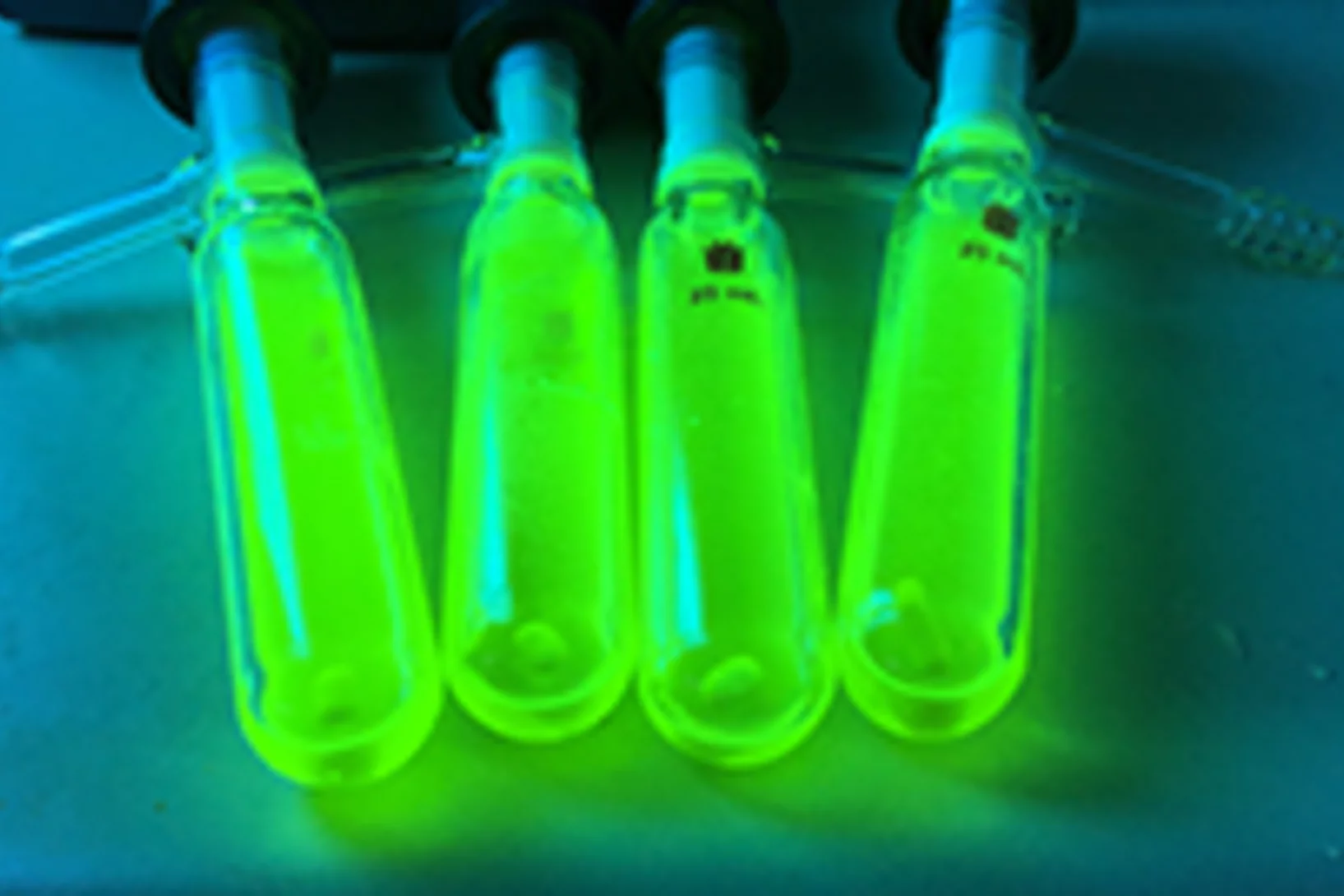

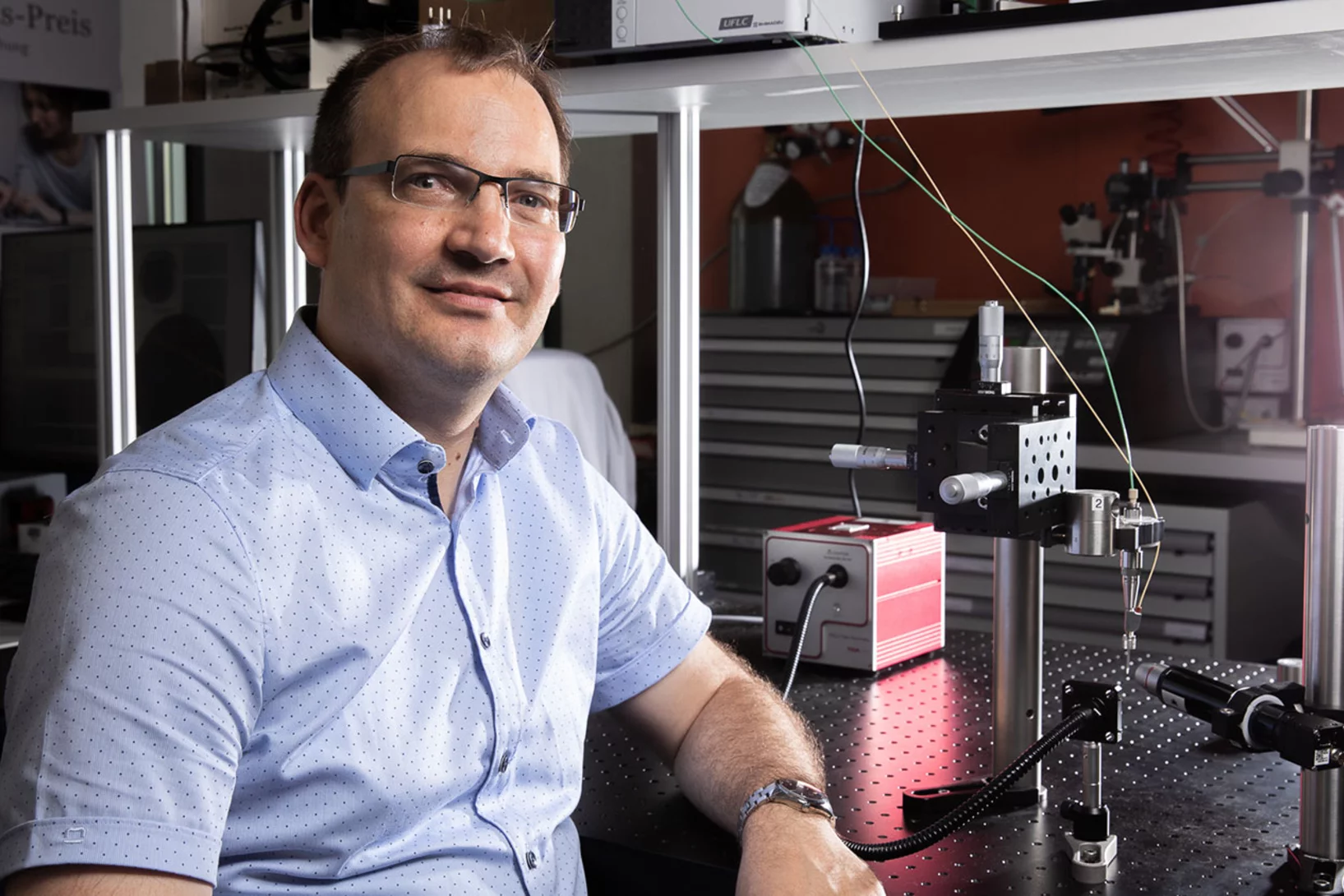

Auf der Suche nach dem Leuchtmaterial der Zukunft

Am Paul Scherrer Institut PSI haben Forschende Einblicke in ein vielversprechendes Material für organische Leuchtdioden (OLEDs) erhalten. Das neue Verständnis wird helfen, Leuchtmaterialien mit hoher Lichtausbeute zu entwickeln, die kostengünstig herzustellen sind.

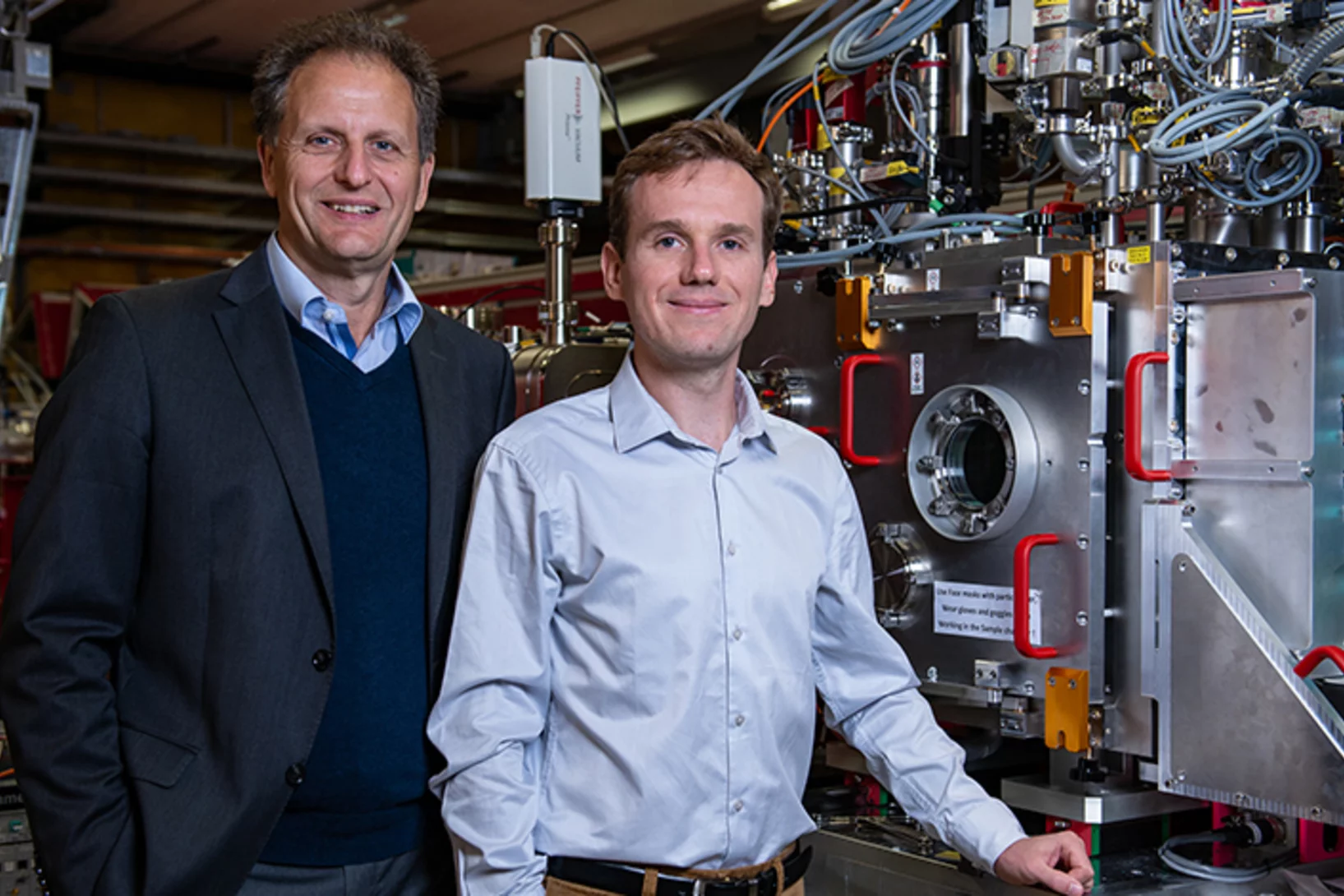

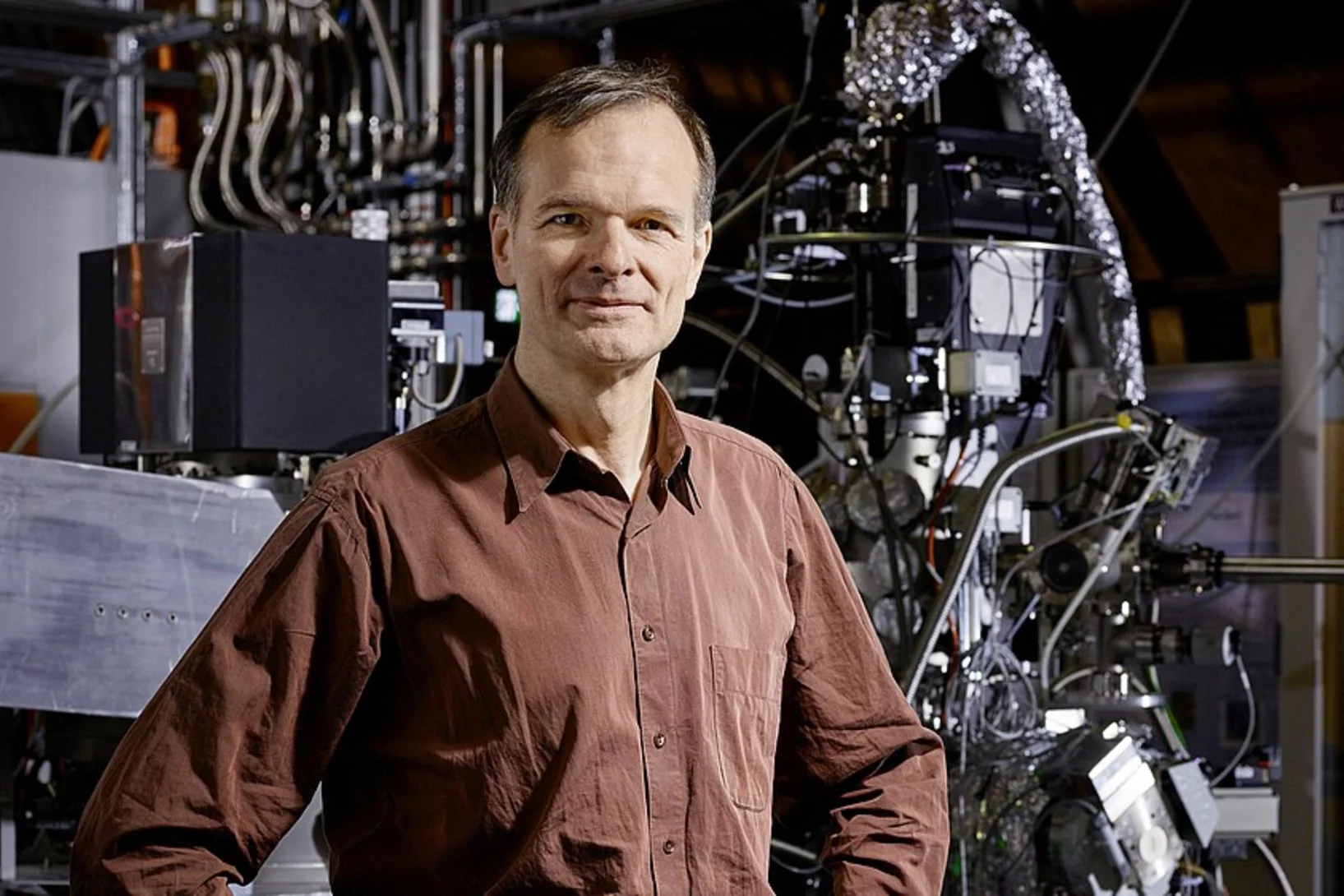

Professor Dr. Christian Rüegg neuer Direktor des Paul Scherrer Instituts

Der neue Direktor des Paul Scherrer Instituts tritt heute sein Amt an: Christian Rüegg will die Spitzenstellung der Grossforschungsanlagen des PSI weiter ausbauen und so den Forschungsstandort Schweiz stärken.

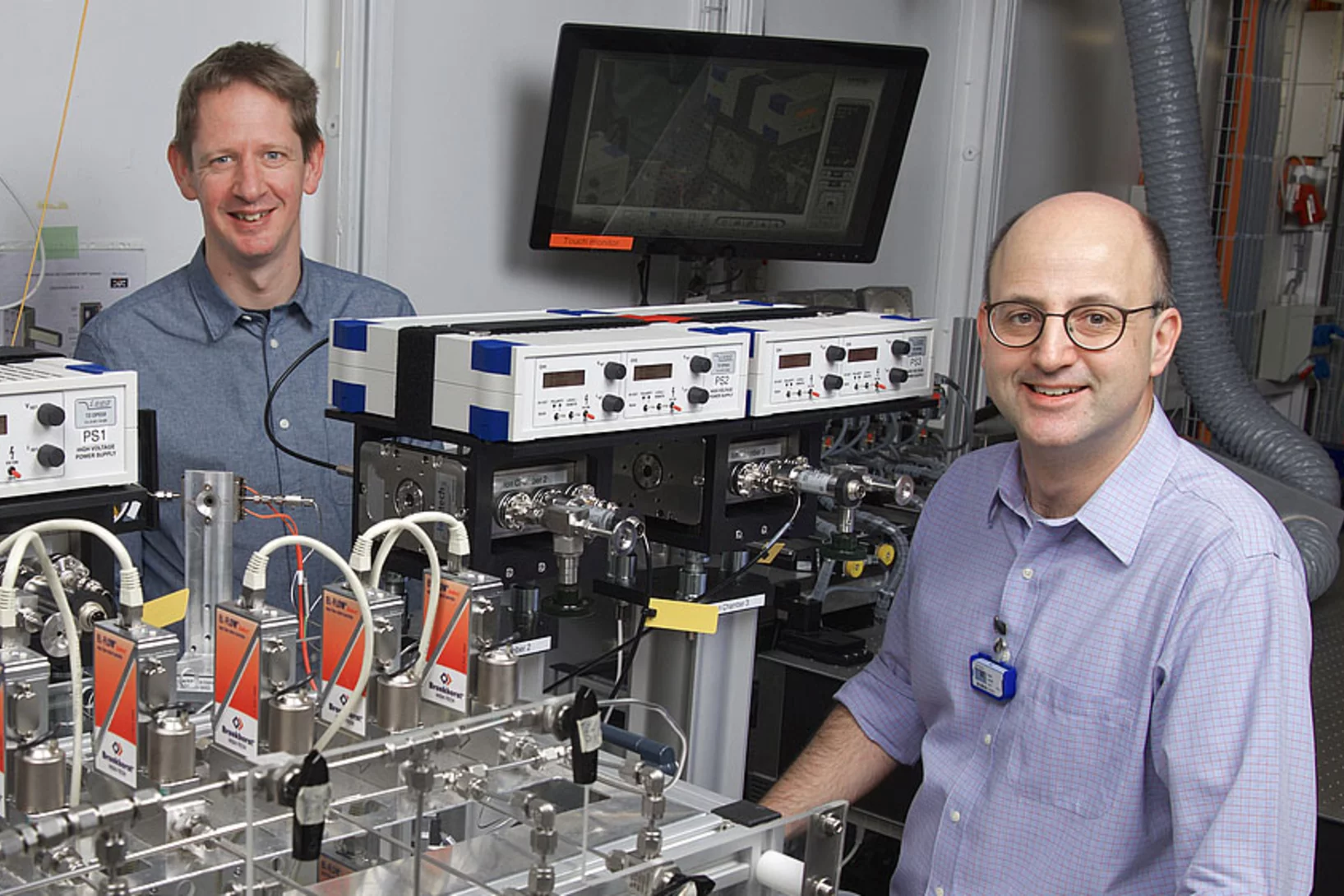

Erstmals chemische Reaktionen direkt im Feinstaub nachgewiesen

Forschende am Paul Scherrer Institut PSI haben eine neue Methode entwickelt, um Feinstaub noch genauer als bislang zu analysieren. Mit ihrer Hilfe widerlegten sie die Lehrmeinung, dass Moleküle im Feinstaub keine chemischen Umwandlungen mehr eingehen, weil sie in Schwebepartikel eingebunden sind.

Dem Rätsel der Materie auf der Spur

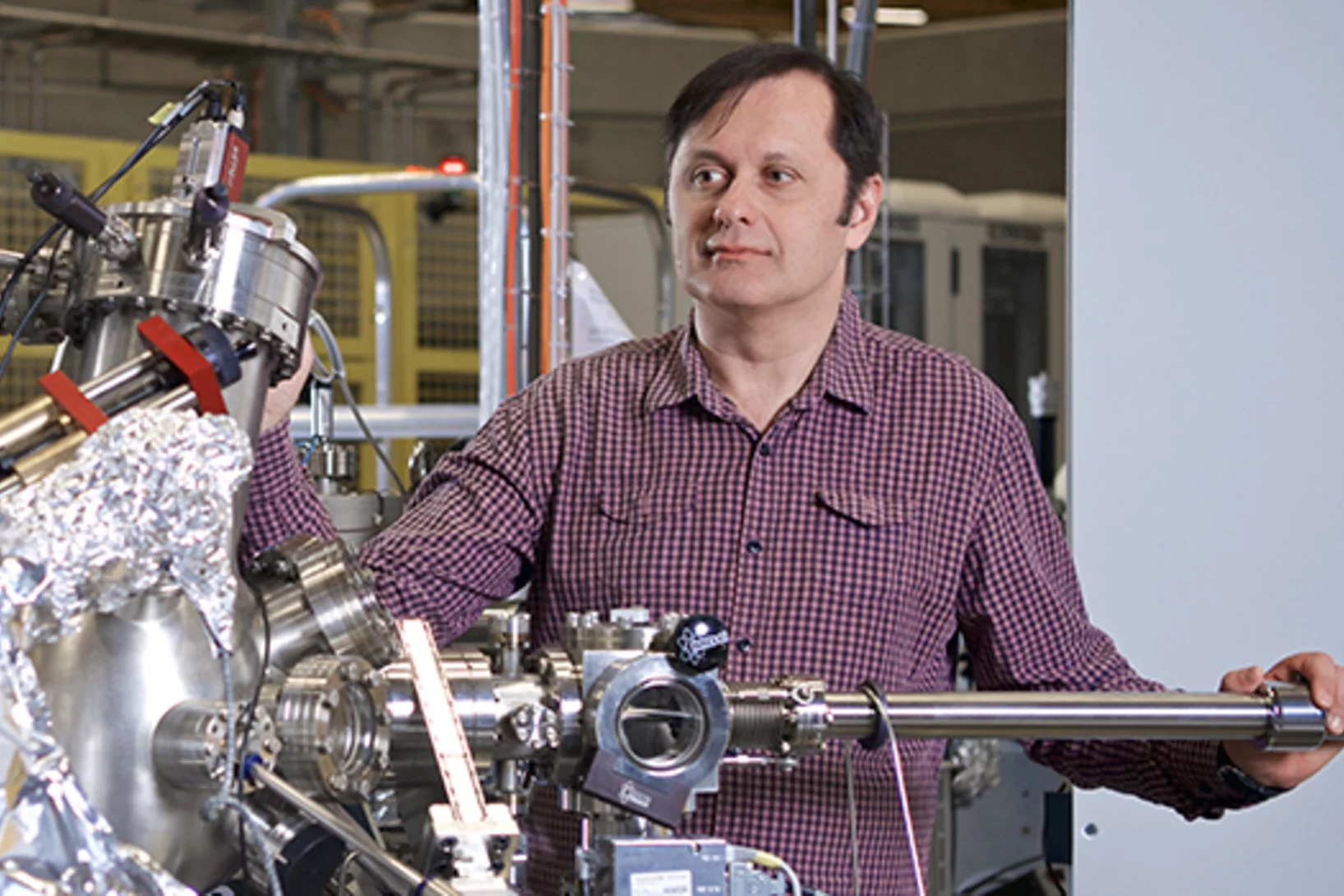

Forschende haben an der Quelle für ultrakalte Neutronen des PSI eine Eigenschaft des Neutrons so genau wie noch nie vermessen: sein elektrisches Dipolmoment. Denn bis heute wird nach einer Erklärung gesucht, weshalb es nach dem Urknall mehr Materie als Antimaterie gab.

Kurzfilm eines magnetischen Nanowirbels

Mit einer neu entwickelten Untersuchungsmethode konnten Forschende die magnetische Struktur im Inneren eines Materials mit Nanometer-Auflösung abbilden. Ihnen gelang ein kurzer «Film» aus sieben Bildern, der erstmalig in 3-D zeigt, wie sich winzige Wirbel der Magnetisierung tief im Inneren eines Materials verändern.

Christian Rüegg wird neuer Direktor des Paul Scherrer Instituts

Der Bundesrat hat am 27. November 2019 Christian Rüegg auf Antrag des ETH-Rates zum neuen Direktor des Paul Scherrer Institutes PSI gewählt. Der 43-Jährige tritt damit die Nachfolge von Thierry Strässle an, der das Institut seit Anfang Jahr ad interim führt. Rüegg ist zurzeit Leiter des Forschungsbereiches Neutronen und Myonen am PSI. Er wird sein neues Amt am 1. April 2020 antreten.

Faserverstärkte Verbundstoffe schnell und präzise durchleuchten

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben eine neues Verfahren entwickelt, mit dem sich faserverstärkte Verbundwerkstoffe präzise durchleuchten lassen. Das könnte helfen, bessere Materialien mit neuartigen Eigenschaften zu entwickeln.

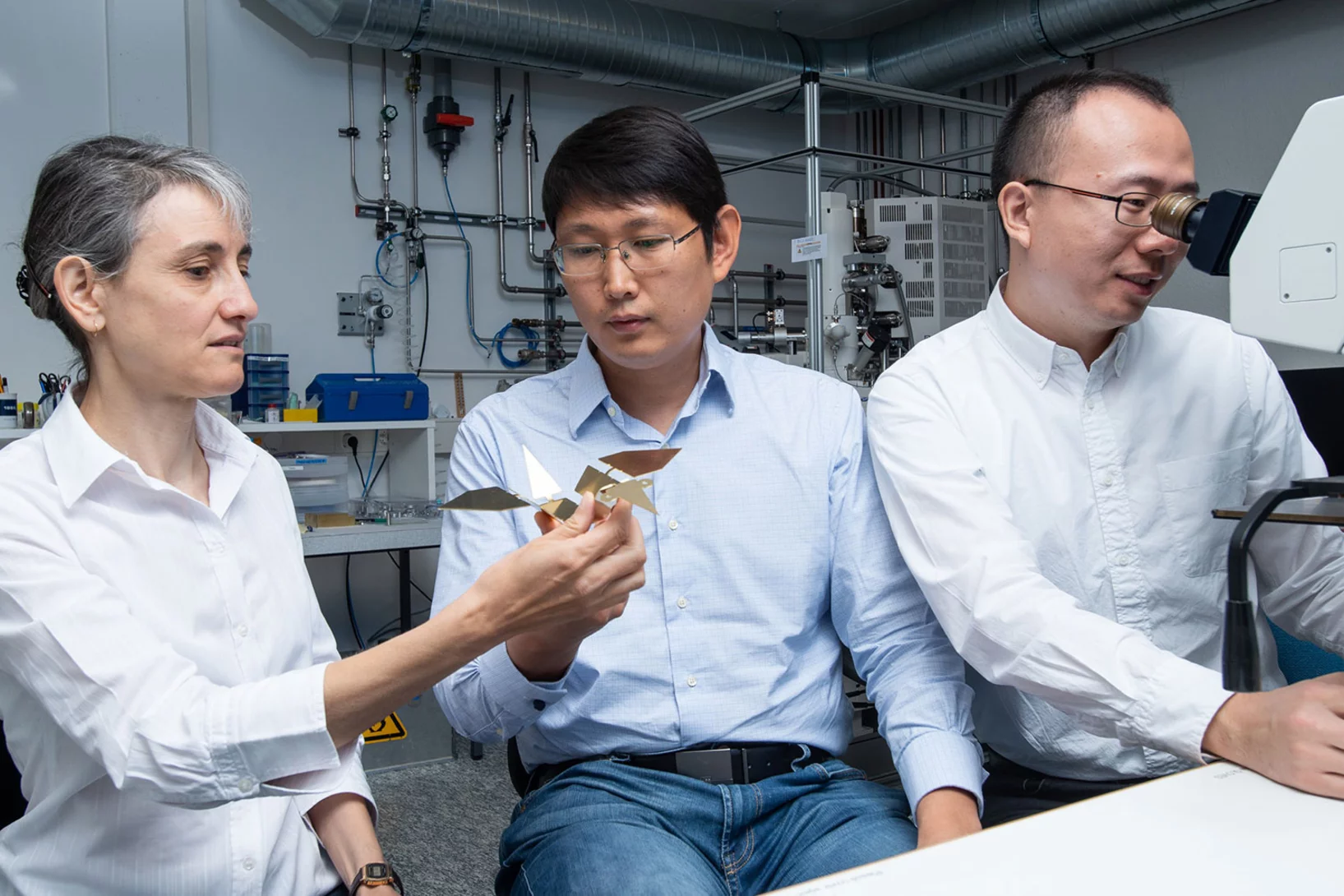

Auf dem Weg zu intelligenten Mikrorobotern

Er erinnert an einen Papiervogel, der mithilfe der japanischen Faltkunst Origami gefertigt wurde: ein Mikroroboter, der die Kraft von Magnetfeldern nutzt, um sich zu bewegen. Unter anderem in der Medizin könnten solche winzigen Maschinen bei Operationen zum Einsatz kommen.

Vom Walkman zum Elektroauto

Drei Forscher teilen sich dieses Jahr den Nobelpreis in Chemie. Sie werden ausgezeichnet für ihren jeweiligen Beitrag zur Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Petr Novák forscht am PSI ebenfalls in diesem Bereich und kennt die drei Preisträger seit Jahrzehnten persönlich. Im Interview erzählt er, wie er einem von ihnen im entscheidenden Moment gegenübersass.

Metastasierung von Tumoren verhindern

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI sind gemeinsam mit Kollegen des Pharmaunternehmens F. Hoffmann-La Roche AG der Entwicklung eines Wirkstoffes gegen die Metastasierung von bestimmten Krebsarten einen wichtigen Schritt nähergekommen. Mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS entschlüsselten sie die Struktur eines Rezeptors, der entscheidend an der Wanderung von Krebszellen beteiligt ist.

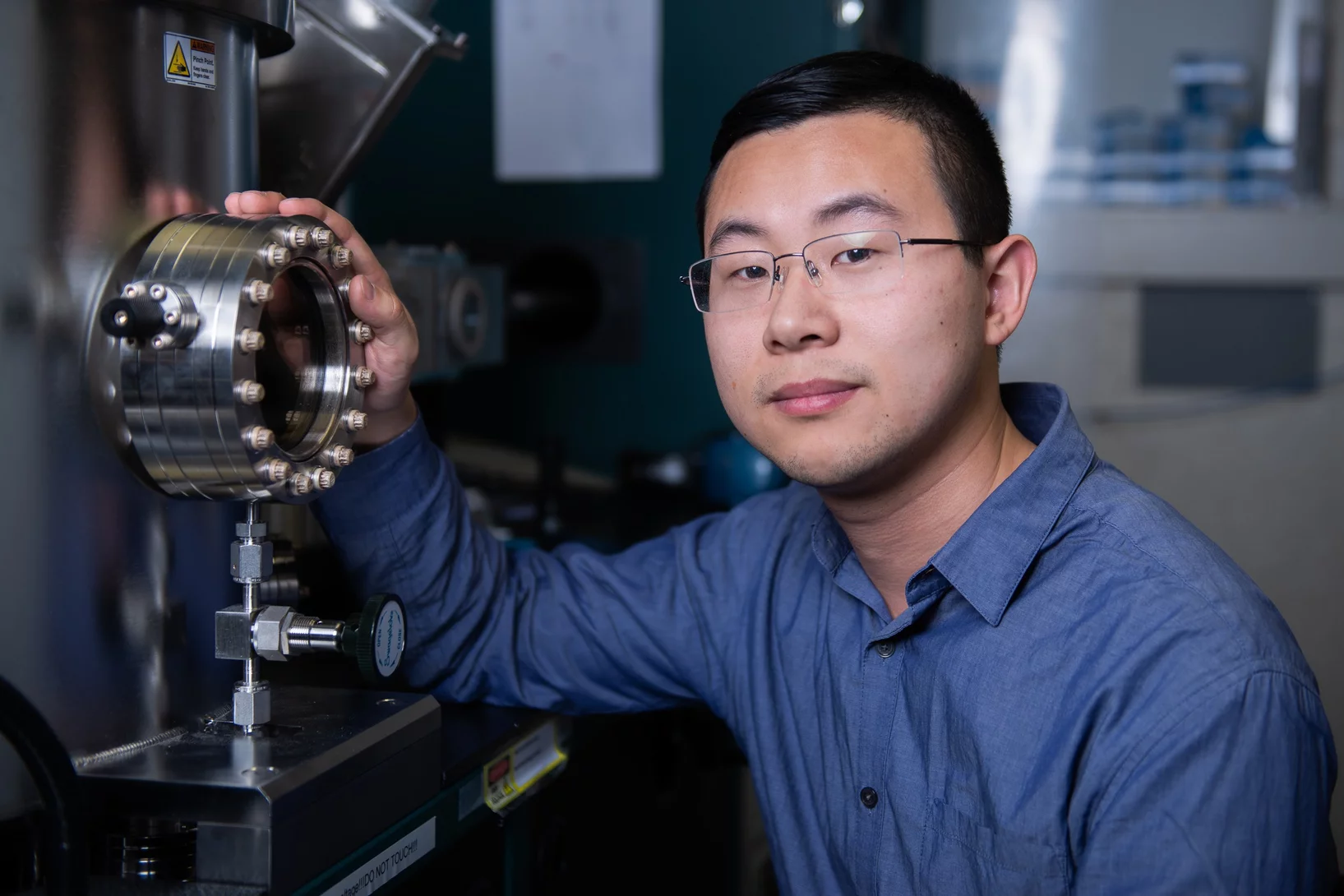

Starke Magnetfelder mit Neutronen sichtbar machen

Erstmals haben PSI-Forschende mithilfe von Neutronen auch sehr starke Magnetfelder sichtbar gemacht, die bis zu eine Million Mal stärker sind als das Erdmagnetfeld. Damit lassen sich nun auch Magnete untersuchen, die bereits in Geräte wie Magnetresonanztomografen oder Lichtmaschinen eingebaut sind.

Weyl-Fermionen in einer weiteren Materialklasse entdeckt

Eine besondere Art von Teilchen, sogenannte Weyl-Fermionen, waren bislang nur in bestimmten nicht-magnetischen Materialien gefunden worden. Jetzt aber haben PSI-Forschende sie erstmals auch in einem besonderen paramagnetischen Material experimentell nachgewiesen.

Molekulare Energiemaschine als Filmstar

Forschende des PSI haben mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS eine molekulare Energiemaschine in Bewegung aufgenommen und so aufgedeckt, wie die Energiegewinnung an Zellmembranen funktioniert. Dazu entwickelten sie eine neue Untersuchungsmethode, die die Analyse von zellulären Vorgängen deutlich effektiver machen könnte als bislang.

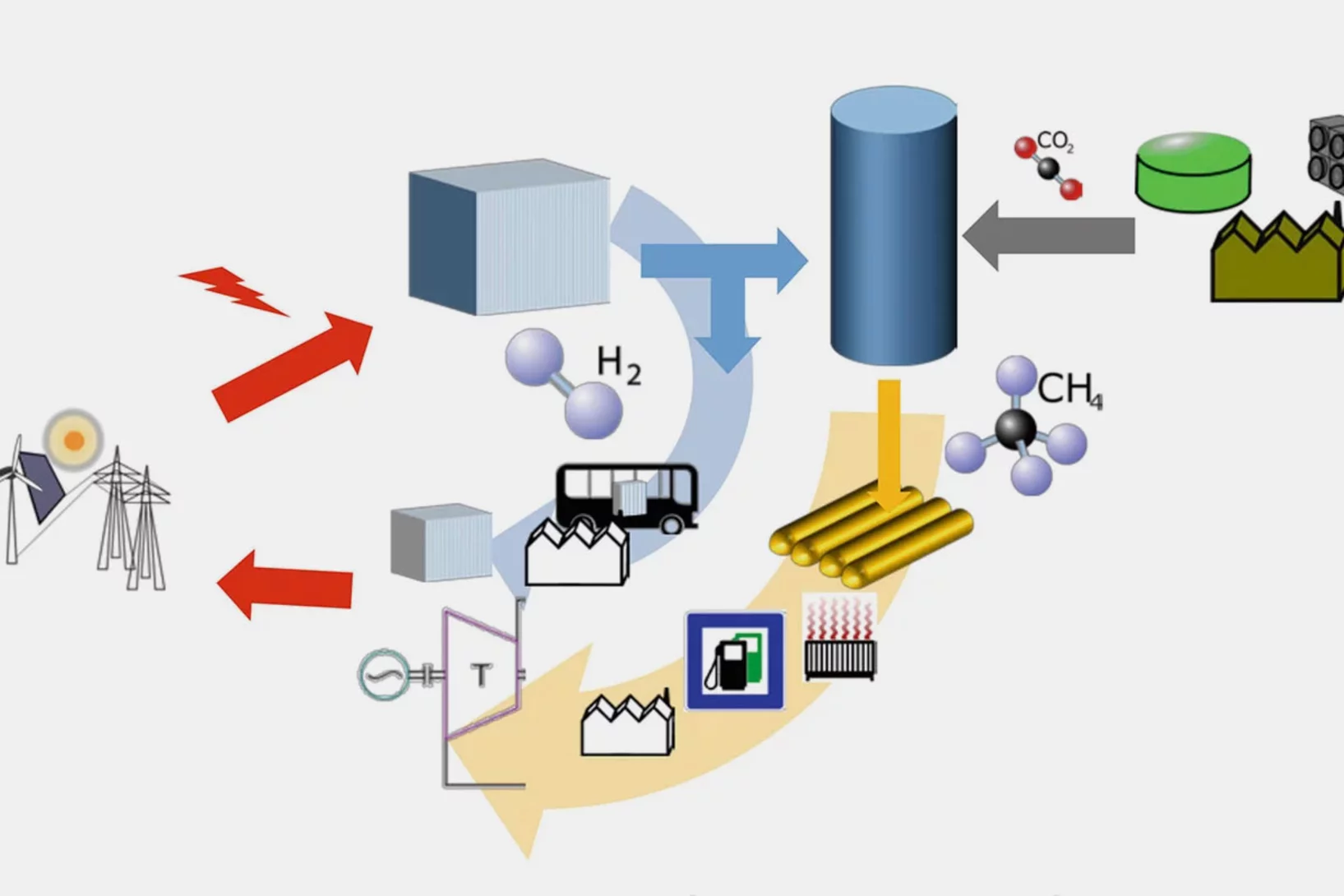

Das Energiesystem der Zukunft und Power-to-X

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI analysieren das Potenzial von Power-to-X für die Energieversorgung der Schweiz und stellen ihre Ergebnisse in einem Weissbuch vor. Ein Resultat: Die Kosten für Energie aus Power-to-X könnten um bis zu einem Drittel fallen.

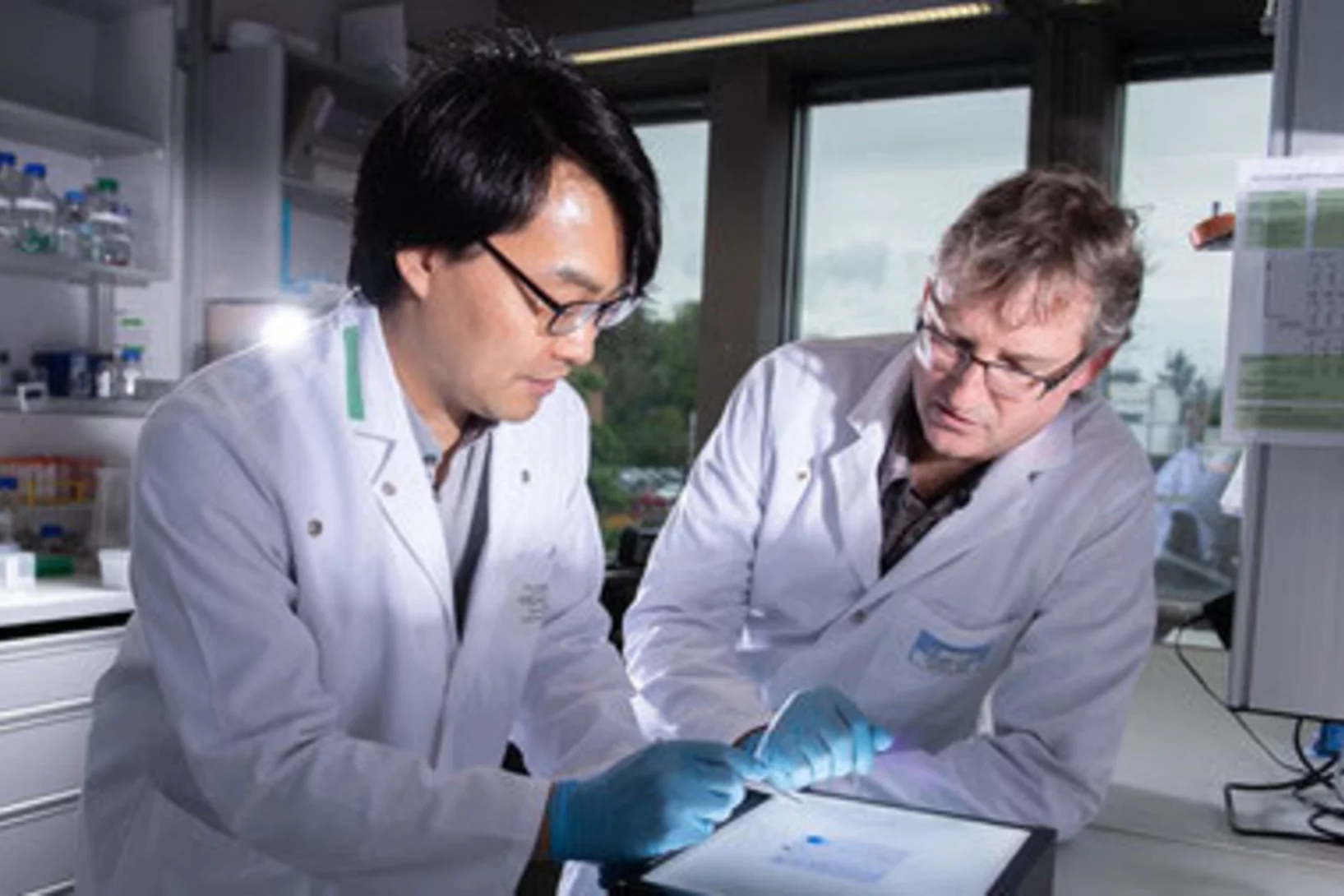

Molekulare Schere stabilisiert das Zell-Zytoskelett

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben einen wichtigen Teil des Kreislaufs identifiziert, der den Auf- und Abbau des Zellskelettes reguliert. Dazu beobachteten sie mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS Molekül-Scheren bei der Arbeit.

PSI-Bildgebung hilft bei Raketenstarts

PSI-Forschende helfen der europäischen Raumfahrt: ihre Neutronen-Bildgebung dient der Qualitätssicherung entscheidender Bauteile für Raketenstarts.

Neues Material mit magnetischem Formgedächtnis

PSI-Forschende haben ein Material entwickelt, dessen Formgedächtnis durch Magnetismus aktiviert wird. Anwendungsgebiete für diese neue Art von Verbundstoffen sind beispielsweise Medizin, Raumfahrt, Elektronik oder Robotik.

Neuartiges Material zeigt auch neue Quasiteilchen

Forschende des PSI haben an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS ein neuartiges kristallines Material untersucht, das bislang nie gesehene elektronische Eigenschaften zeigt. Unter anderem konnten sie eine neue Sorte Quasiteilchen nachweisen: sogenannte Rarita-Schwinger-Fermionen.

Informationen in die Zelle bringen

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben einen wichtigen Teil eines Signalweges aufgeklärt, der Informationen durch die Zellmembran in das Innere einer Zelle überträgt. Dieser existiert bei allen Säugetieren und spielt unter anderem bei der Regulierung des Herzschlages eine wichtige Rolle. Die neuen Erkenntnisse könnten zu neuen Therapien führen.

Ein Kompass, der nach Westen zeigt

Forschende des PSI haben mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS ein neues Phänomen des Magnetismus entdeckt. Dabei verhalten sich bestimmte Atomgruppen wie ein Kompass, der nach Westen zeigt. Damit könnten Computer wesentlich leistungsfähiger werden.

Kinder sind ihre Leidenschaft

Am PSI baute Beate Timmermann ein Programm zur Protonentherapie von krebskranken Kindern auf und zog zugleich ihren Sohn gross. Heute leitet sie die Klinik für Partikeltherapie am Westdeutschen Protonentherapiezentrum (WPE) in Essen und gilt als eine der versiertesten Experten auf dem Gebiet.

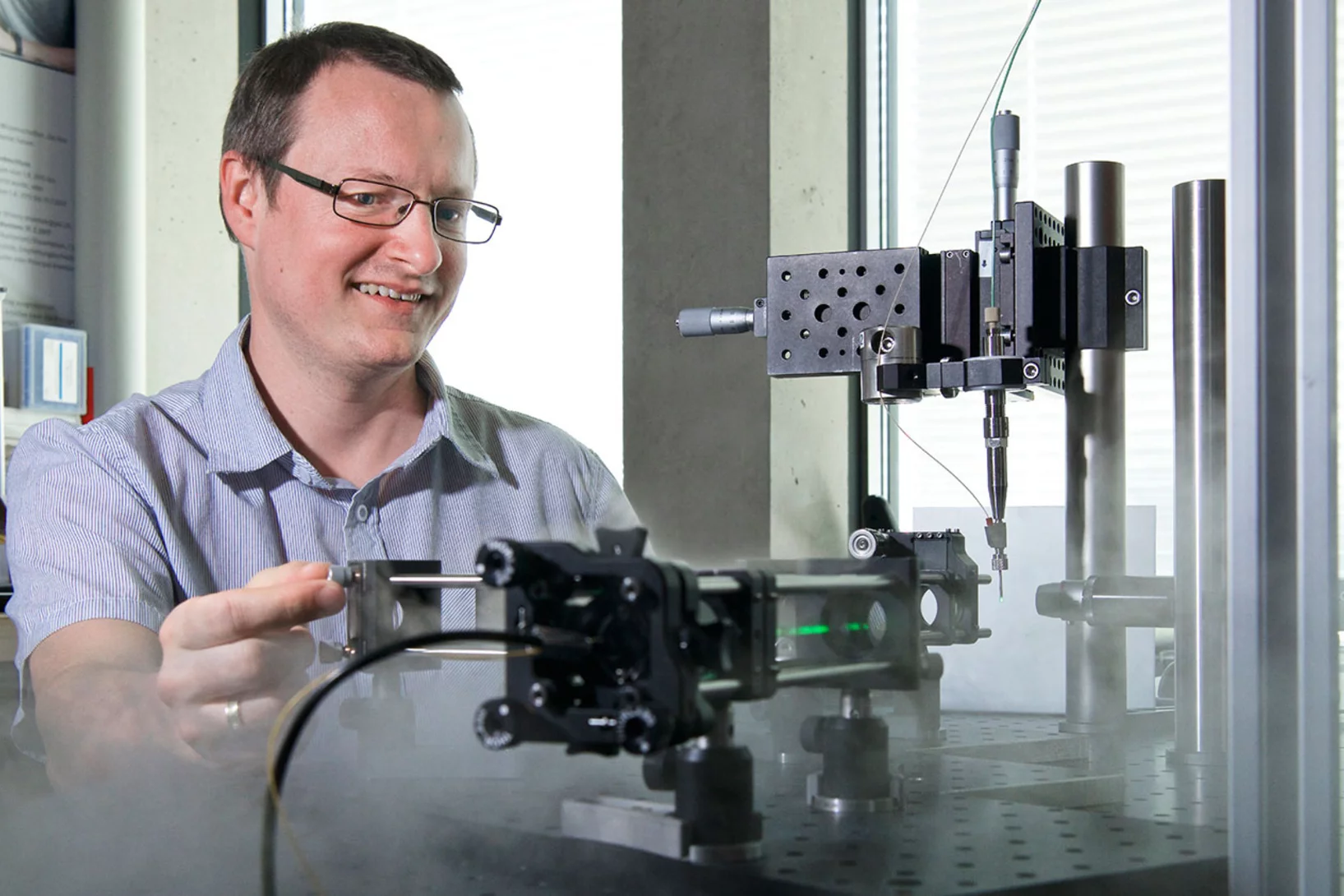

Virtuelle Linse verbessert Röntgenmikroskopie

Eine von PSI-Forschenden neu entwickelte Methode macht Röntgenbilder von Materialien noch besser. Die Forschenden bewegten dafür eine optische Linse und nahmen dabei Einzelbilder auf. Mit Hilfe von Computeralgorithmen errechneten sie daraus ein Gesamtbild.

Vermessung von fünf Weltraum-Blitzen

Ein am PSI entwickelter Detektor namens POLAR hat von einer Weltraumstation aus Daten sogenannter Gammablitze gesammelt. Dies hilft nun, diese extrem energiereichen Lichtblitze besser zu verstehen.

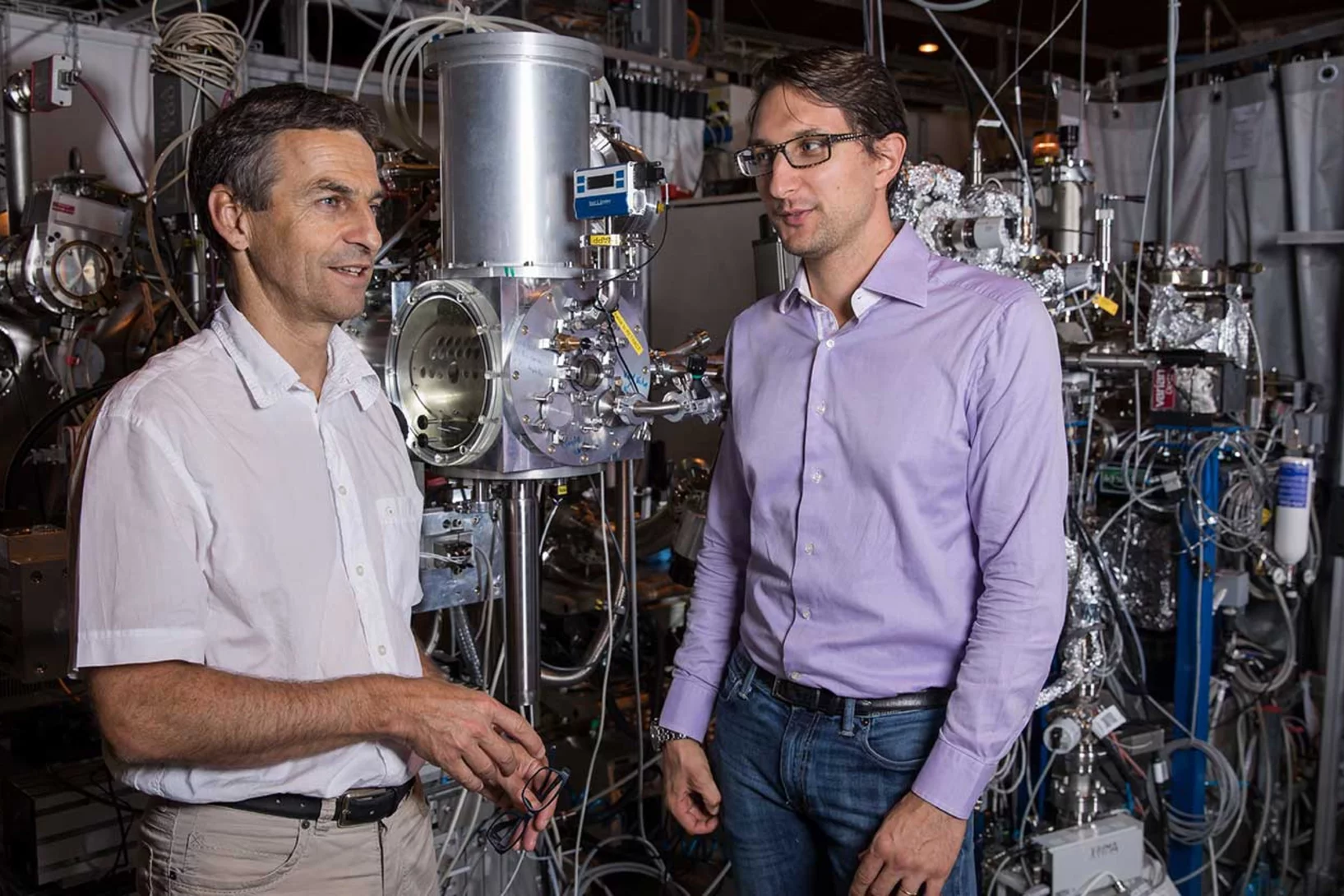

EU bewilligt 14 Millionen für Schweizer Forschende

Ein Team mit drei Forschenden aus dem ETH-Bereich wurde mit einem prestigeträchtigen EU-Förderpreis ausgezeichnet. Heute erhielten sie den von der EU unterzeichneten Vertrag zur Bestätigung der ausserordentlich hohen Finanzierung in Höhe von 14 Millionen Euro. Damit werden sie Quanteneffekte untersuchen, die das Rückgrat der Elektronik der Zukunft bilden könnten.

Unmögliches möglich machen

Vom Einsatz multiferroischer Materialien verspricht man sich energiesparsamere Computer, weil für die magnetische Datenspeicherung ein elektrisches Feld ausreichen würde. Forschende am PSI haben ein solches Material jetzt für die Betriebstemperaturen von Computern tauglich gemacht.

Warum die Kleine Eiszeit Mitte des 19. Jahrhunderts endete

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte eine Serie grosser Vulkanausbrüche in den Tropen zu einer vorübergehenden globalen Abkühlung des Erdklimas. Dass in der Endphase dieser sogenannten Kleinen Eiszeit die Alpengletscher wuchsen und anschliessend wieder zurückgingen, war ein natürlicher Prozess. Dies haben nun PSI-Forschende anhand von Eisbohrkernen nachgewiesen.

Diesmal ganz Bio: SwissFEL macht Proteinstrukturen sichtbar

Für die Entwicklung neuer medizinischer Wirkstoffe ist auch die genaue Kenntnis von Proteinen entscheidend. In einem Pilotexperiment haben Forschende jetzt erstmals den Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL des PSI zur Untersuchung von Proteinkristallen genutzt.

Material aus dem PSI hilft, Ungereimtheiten in der Urknalltheorie zu überprüfen

Kurz nach dem Urknall entstanden unter anderem radioaktive Atome des Typs Beryllium-7. Heute sind diese im gesamten Universum längst zerfallen. Eine Probe aus am PSI künstlich hergestelltem Beryllium-7 hat nun Forschenden geholfen, die ersten Minuten des Universums besser zu verstehen.

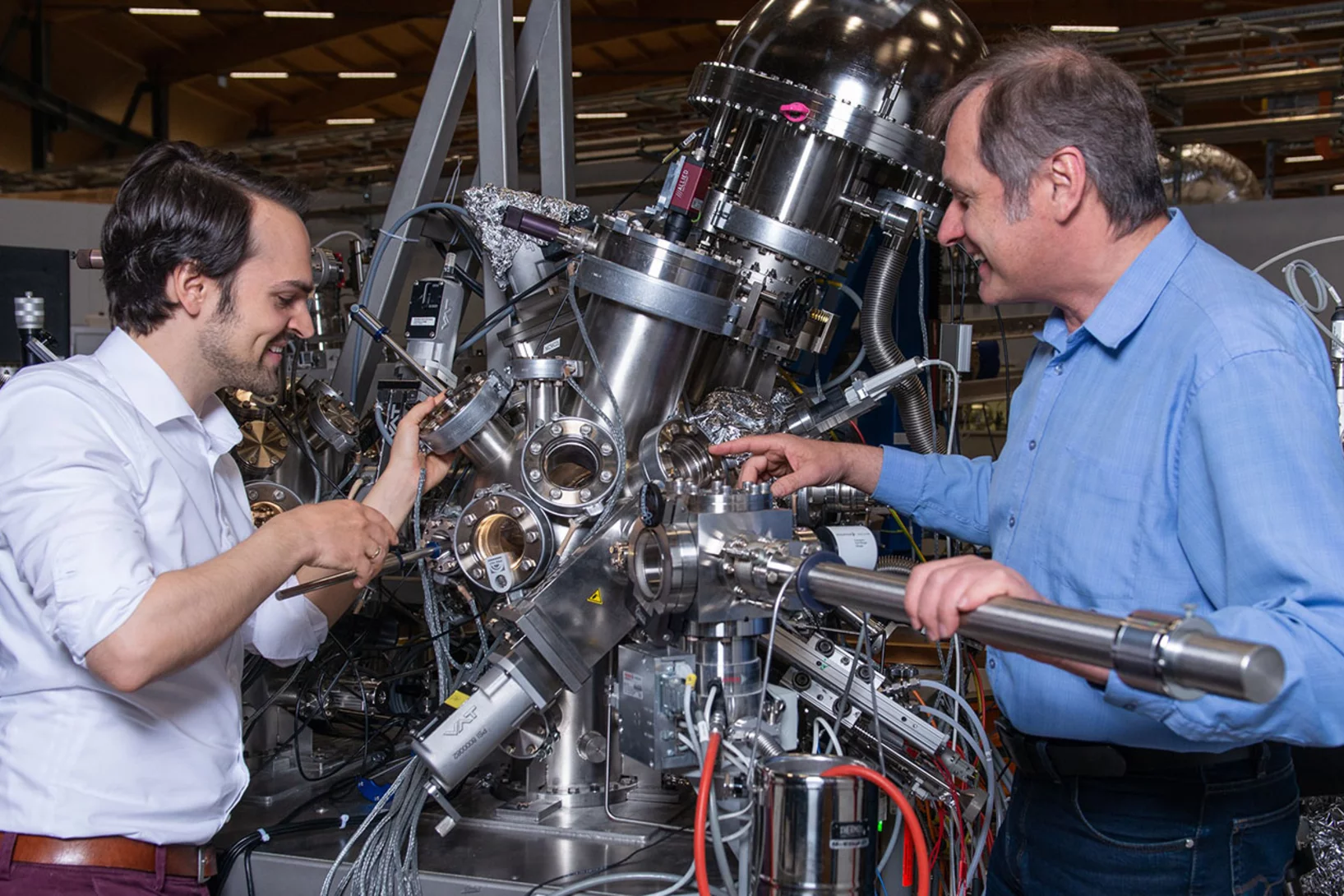

Auf dem Weg zu neuen Leistungstransistoren

Von einem neuartigen Leistungstransistor aus Galliumnitrid verspricht sich die Elektronikindustrie erhebliche Vorteile gegenüber derzeit eingesetzten Hochfrequenztransistoren. Doch noch sind eine Vielzahl grundlegender Eigenschaften des Materials unbekannt. Forschende am Paul Scherrer Institut PSI haben nun erstmals den Elektronen im angesagten Transistor beim Fliessen zugeschaut. Sie nutzten dafür eine der weltweit besten Quellen für weiches Röntgenlicht an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz des PSI.

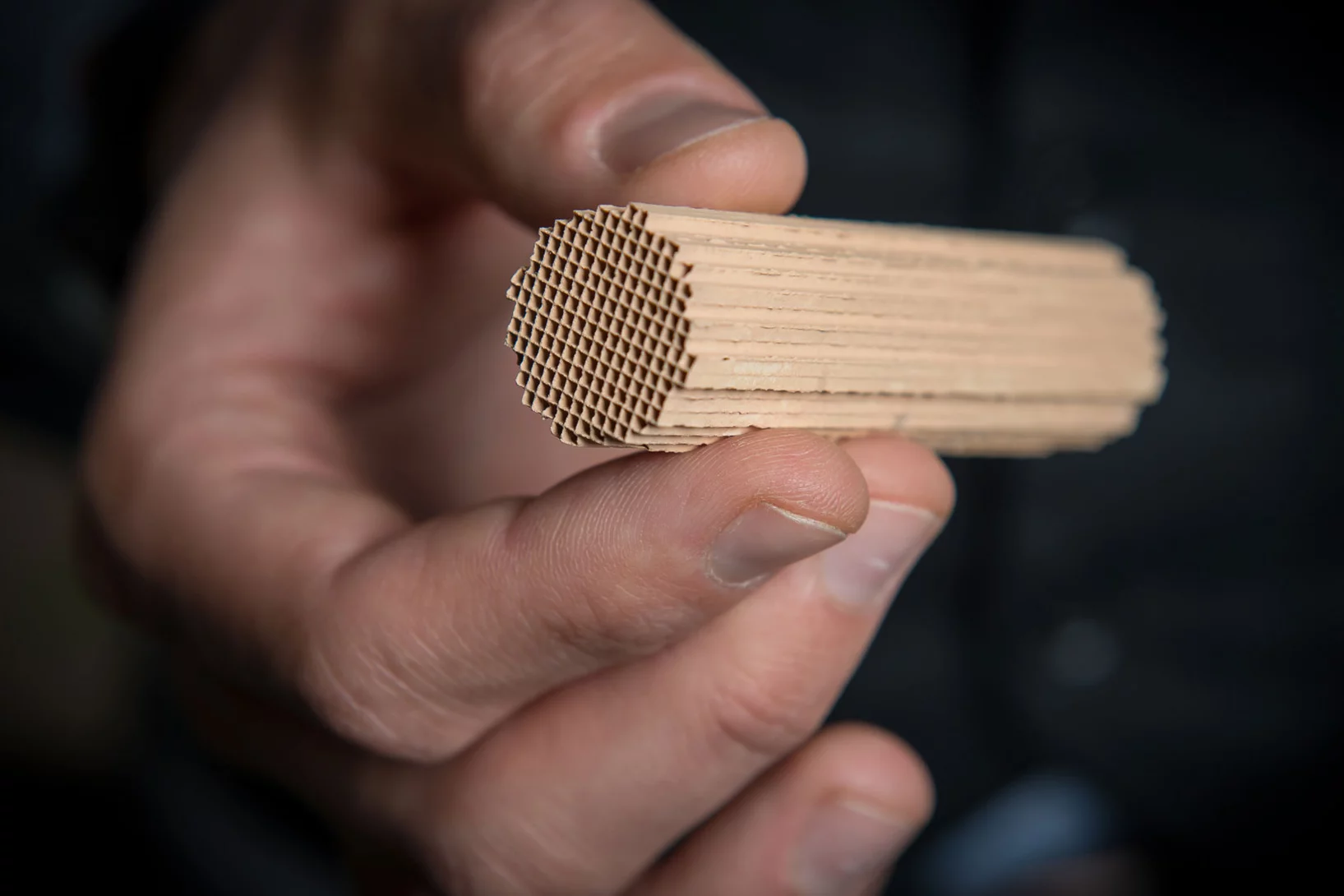

Saubere Abgase dank Schwamm-Struktur

Forschende des PSI haben einen neuen Katalysator für die Reinigung von Abgasen aus Erdgasmotoren entwickelt. Er ist auch bei niedrigen Temperaturen sehr aktiv und bleibt es über lange Zeit. So lässt sich Erdgas sauberer und klimaschonender verbrennen. Erd- und Biogas werden dadurch noch attraktiver als Ersatz für Erdölprodukte – zum Beispiel als Treibstoff für Autos.

Biologischer Lichtsensor in Aktion gefilmt

Mithilfe eines Röntgenlasers hat ein Team unter Leitung von Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI einen der schnellsten Prozesse in der Biologie aufgezeichnet. Der dabei erzeugte molekulare Film enthüllt, wie der Lichtsensor Retinal in einem Proteinmolekül aktiviert wird. Solche Reaktionen kommen in zahlreichen Organismen vor. Der Film zeigt erstmals, wie ein Protein die Reaktion des eingebetteten Lichtsensors effizient steuert.

Injektionsnadeln mit Neutronen durchleuchtet

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI, der Universität Basel und von Roche haben eine Bildgebungsmethode mit Neutronen genutzt um zu untersuchen, warum es entscheidend ist, dass mit dem Wirkstoff bereits vorgefüllte medizinische Spritzen kühl gelagert werden.

Licht für Biomoleküle und blitzschnelle Prozesse

Der 16. Mai ist der Internationale Tag des Lichts. Die am PSI betriebene Forschung mit Licht ermöglicht Fortschritte in der Biologie und Pharmazie, dient aber auch zur Entwicklung neuer Materialien für die Datenspeicherung oder neuer medizinischer Technologien.

Neueröffnung: Spitzentechnologie gegen Krebs

Mit Protonentherapie lassen sich bestimmte Tumore besonders präzise bestrahlen – das umliegende gesunde Gewebe wird dabei optimal geschont. In der Schweiz ist diese Bestrahlung nur am PSI möglich. In einem gemeinsamen Projekt mit dem Universitätsspital Zürich und der Universität Zürich hat das PSI seine Kapazitäten um einen hochmodernen Behandlungsplatz erweitert: die neue, 270 Tonnen schwere Gantry 3.

Saubere Dieselabgase

PSI-Forschende haben herausgefunden, weshalb es bei niedrigen Temperaturen schwieriger ist, die gesundheitsschädlichen Stickoxide in Dieselabgasen zu bekämpfen – und wie sich zukünftig die Abgase je nach Temperatur effizienter reinigen lassen.

Bildgebung am Paul Scherrer Institut hilft Aargauer ABB-Standort bei der Produktionssteigerung

Konkrete Empfehlungen zur Produktionssteigerung von Keramikbauteilen erhielt der ABB-Standort Wettingen. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI hatten die Bauteile mittels Neutronen-Bildgebung untersucht. Anhand der Aufnahmen konnten die ABB-Mitarbeitenden sehen, wo es noch Potenzial für eine Prozessoptimierung gibt. Diese Machbarkeitsstudie wurde vom Hightech Zentrum Aargau gefördert.

Strom aus Nanomagneten

Oles Sendetskyi, Gewinner eines Founder Fellowships am Paul Scherrer Institut PSI, will die Umpolung von Nanomagneten nutzen, um eine nachhaltige Stromquelle für Kleingeräte zu entwickeln.

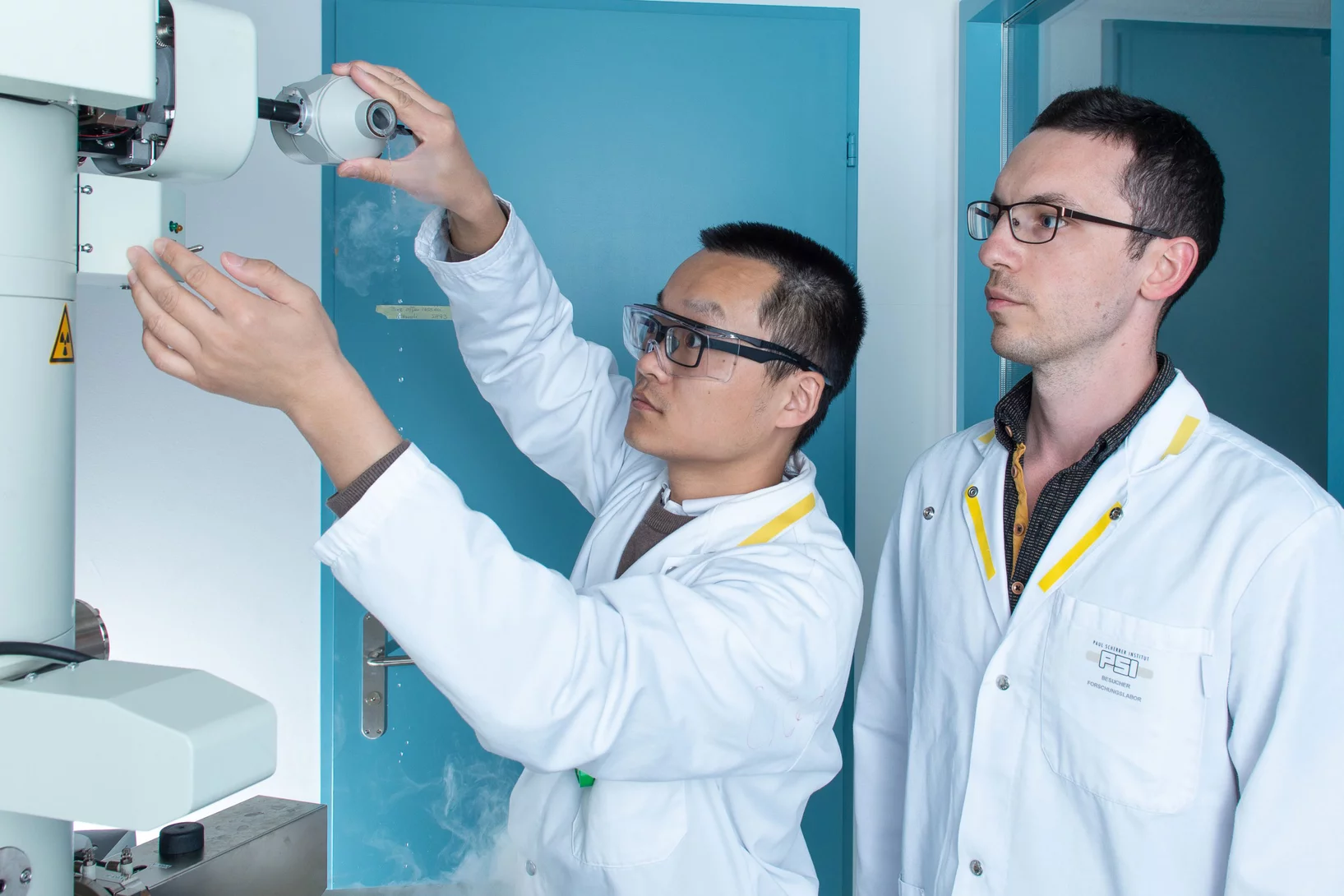

Erstes Experiment am SwissFEL erfolgreich durchgeführt

Die Jahre des sorgsamen Planens und Aufbauens haben sich ausgezahlt: An der neuesten Grossforschungsanlage des Paul Scherrer Instituts PSI – dem Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL – wurde das erste Experiment erfolgreich durchgeführt. Damit wurden zwei Ziele erreicht: Erstens gibt es schon gleich ein neues wissenschaftliches Ergebnis. Zweitens wird damit das Zusammenspiel der vielen Einzelkomponenten der hochkomplexen Anlage optimiert.

Mehr als ein Prototyp

Jean-Baptiste Mosset, Gewinner eines Founder Fellowships am Paul Scherrer Institut PSI, will einen Neutronendetektor zur Erkennung von Plutonium und Uran kommerzialisieren.

Noch keine Spur von Dunkler Materie

Keine Hinweise auf Dunkle Materie aus Axionen – Ergebnis eines Experiments am Paul Scherrer Institut PSI schränkt Theorien zur Natur Dunkler Materie weiter ein.

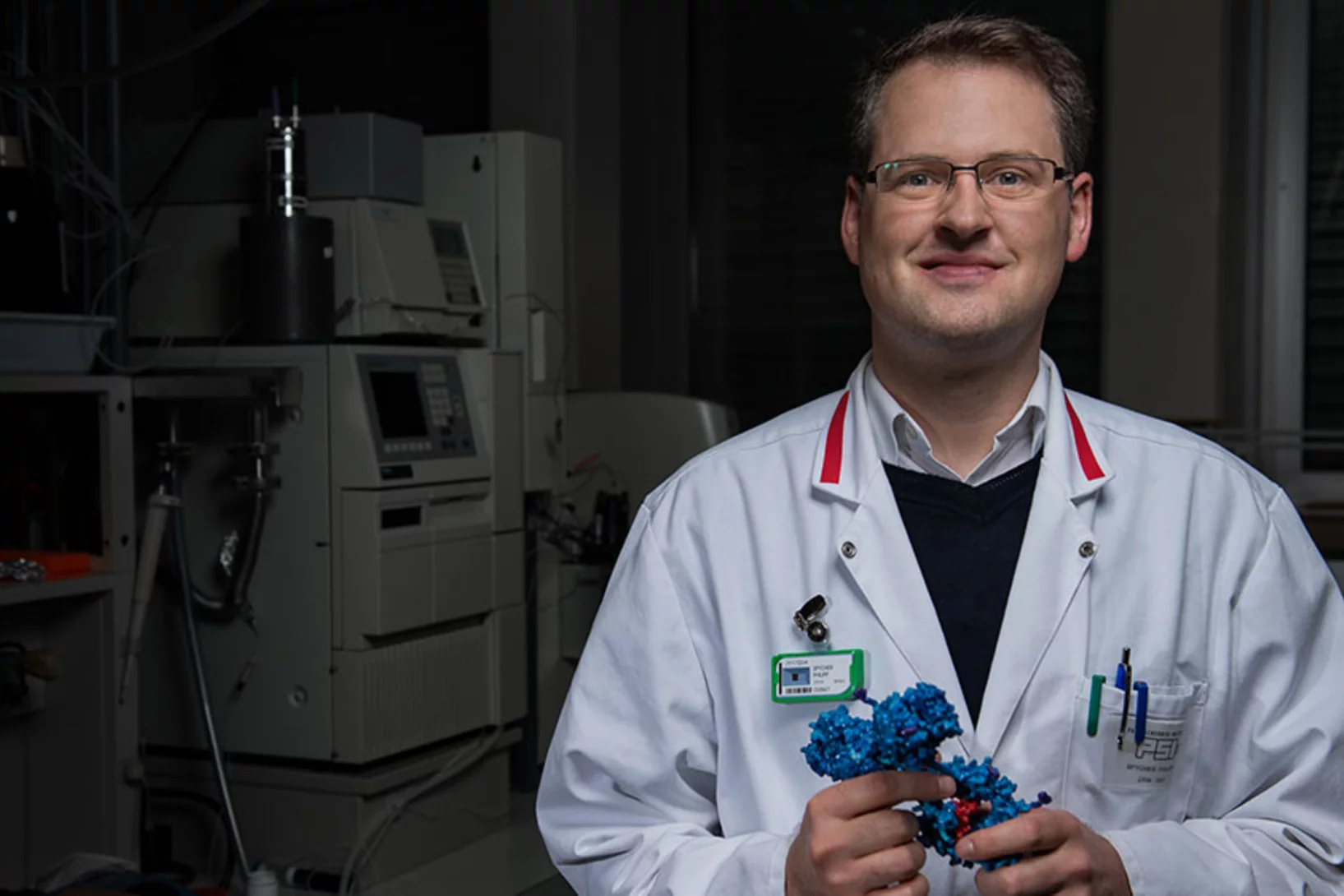

Ein neuer Bio-Roboter

Philipp Spycher, Gewinner eines Founder Fellowships am Paul Scherrer Institut PSI, will mit einer neuen Methode zur Modifikation von Antikörpern Medikamente entwickeln, die stabiler sind und dadurch weniger Nebenwirkungen haben.

Atmosphäre im Röntgenlicht

PSI-Forschende haben eine Experimentierkammer entwickelt, in der sie Vorgänge in der Atmosphäre nachstellen und mit dem Röntgenlicht der SLS mit bisher unerreichter Präzision untersuchen können. In ersten Experimenten haben sie die Erzeugung von Brom untersucht, das eine wesentliche Rolle für den Ozonabbau in den tieferen Schichten der Atmosphäre spielt. Die neue Experimentierkammer wird in Zukunft auch Forschenden anderer wissenschaftlicher Fachrichtungen zur Verfügung stehen.

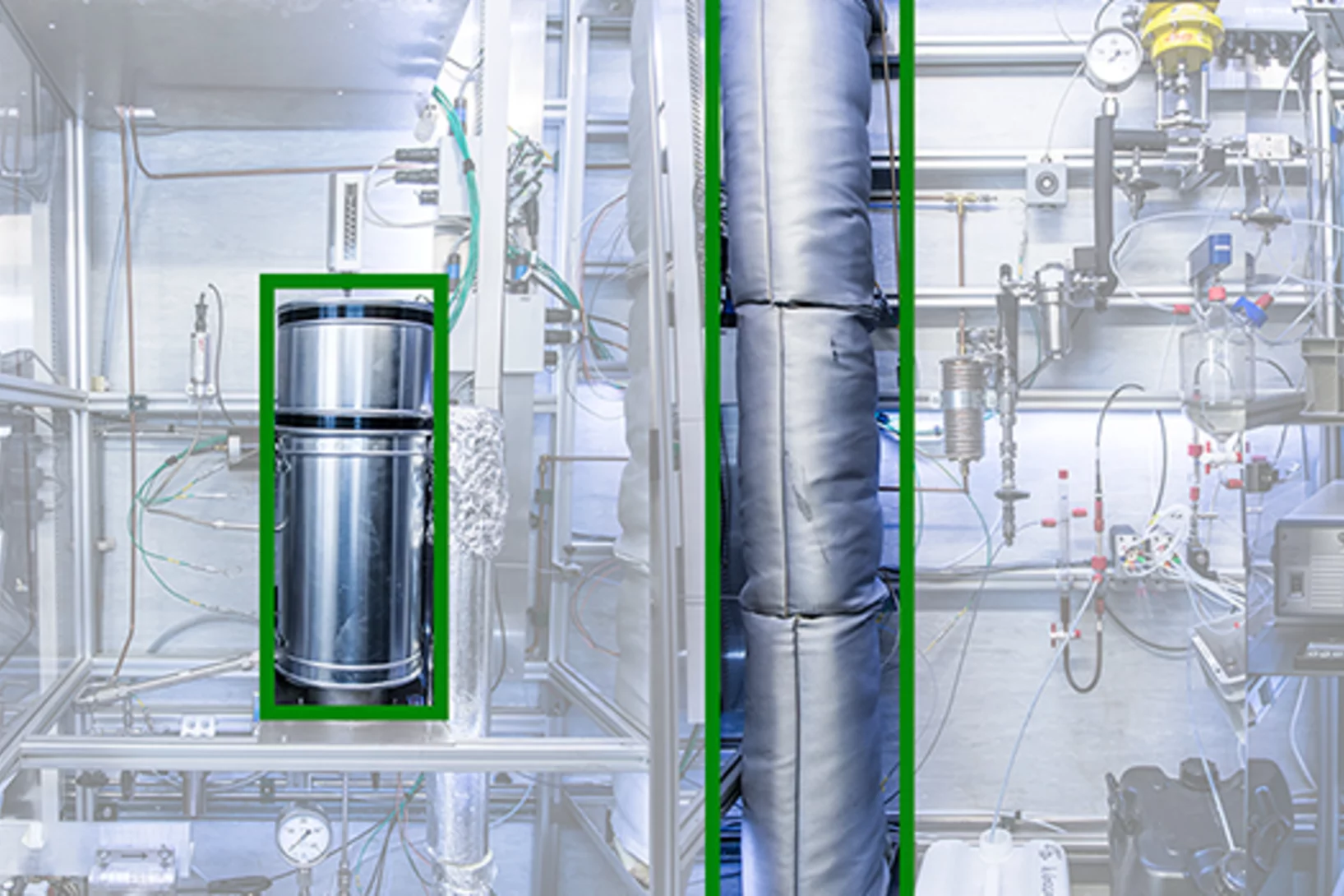

Mehr als Kaffeesatzlesen

Kaffeesatz ist aufgrund seines hohen Anteils an Stickstoff ein gerne verwendeter Gartendünger und leistet – auf diese Weise entsorgt – damit bereits heute im Kleinen einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Abfallwirtschaft. Doch damit ist sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft: Mit einem am PSI entwickelten Verfahren lässt sich aus Kaffeesatz hochwertiges Methan gewinnen. Das konnten PSI-Forschende bei einem Pilotversuch in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé zeigen, der Kaffeesatz, der bei der Herstellung seines löslichen Kaffees anfällt, gerne einer sinnvollen Zweitverwendung zukommen lassen möchte.