Ein Infektionswerkzeug mit metallischem Kern

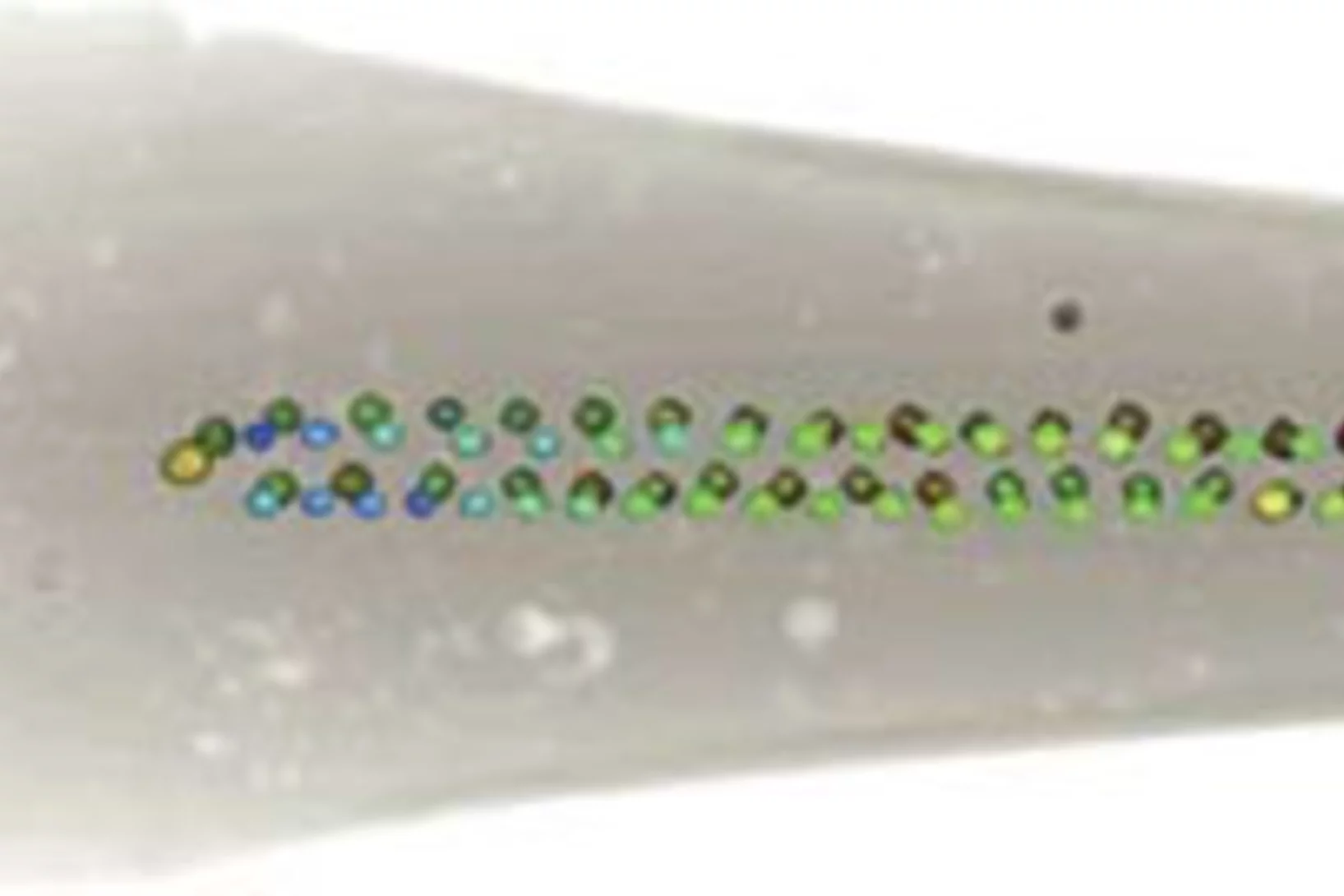

Dank der Analyse von Proteinproben am PSI konnten Lausanner Forscher zeigen, mit welchem Instrument Bakterien Krankheiten übertragenForscher der ETH Lausanne EPFL haben mit bisher ungekannter Genauigkeit beschrieben, wie ein bestimmter Typ von Bakterien bei der Übertragung von Krankheiten vorgeht. Die Wissenschaftler um Petr Leiman, Assistenzprofessor am Labor für Strukturbiologie und Biophysik der EPFL, konnten zeigen, dass die Spitze des von den Bakterien benutzten Ansteckungswerkzeugs aus einem PAAR-Protein besteht, das ein Metallatom umgibt und spitz zuläuft. Grundlage der Erkenntnisse bilden Messungen an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS, einer der drei Grossforschungsanlagen des Paul Scherrer Instituts PSI.

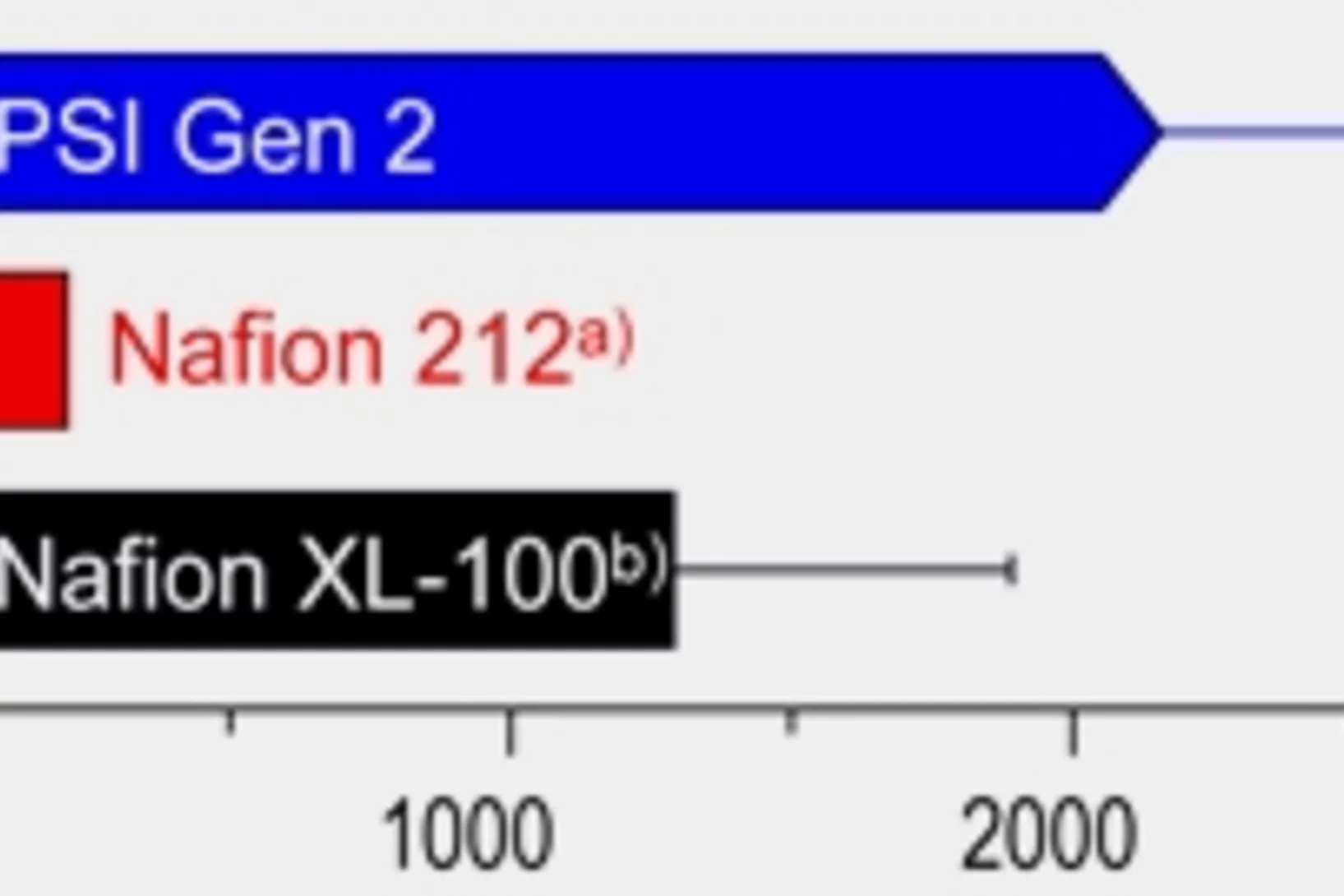

Brennstoffzellenmembran aus dem Paul Scherrer Institut besser als kommerzielle Pendants

Eine neuartige Polymermembran aus dem Paul Scherrer Institut PSI hat im Labortest eine längere Haltbarkeit als die besten kommerziell erhältlichen Pendants gezeigt. Der Durchbruch gelang dank Modifizierung eines preisgünstigen Kunststofffilmes durch Bestrahlung und anschliessendes Aufpfropfen funktioneller Komponenten. Der so veränderte Kunststoff hält nicht nur lange à er könnte die Herstellungskosten der Membran um 50 bis 80 Prozent senken. Anwendung finden könnte die Membran etwa in Wasserstoffbrennstoffzellen oder in Elektrolyseuren zur Wasserstoffherstellung aus Wasser.

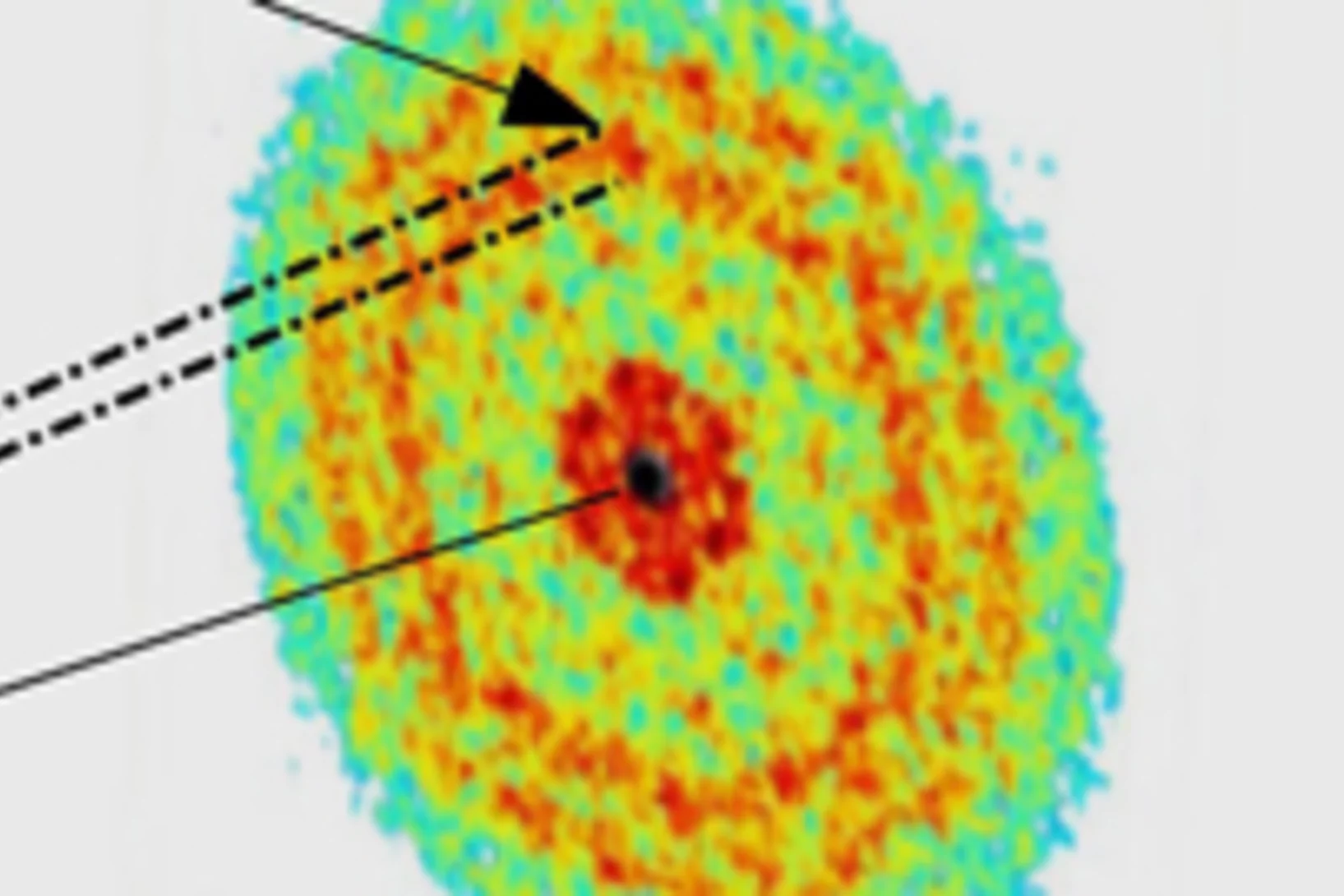

Schärferes Bild eines Katalysators mit Ecken und Kanten

Ein Katalysator aus dem Edelmetall Ruthenium auf einem Kohlenstoffträger wird industriell häufig eingesetzt. Ein prominentes Beispiel ist die Synthese von Ammoniak, welches unter anderem zur Herstellung von stickstoffhaltigen Düngemitteln dient. Diesen Katalysatortyp zu optimieren ist das Ziel vieler Forschungsgruppen weltweit, würde dies doch die Effizienz eines der ökonomisch bedeutendsten Industrieprozesse erhöhen. Doch das Verständnis dessen, wie es zum Aufbau der katalytisch aktiven Zentren im Katalysator kommt, ist bisher lückenhaft. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI bringen nun ein paar wichtige Erkenntnisse ans Licht.

Die SwissFEL-Anlage: Laserlicht durch lawinenartige Verstärkung

Der SwissFEL wird Röntgenlicht mit Lasereigenschaften erzeugen. Die nötige Verstärkung des Lichts macht ein als Microbunching bekannter Prozess möglich – das Elektronenpaket teilt sich im Undulator in dünne Scheiben, sogenannte Microbunches auf, die das Licht in Phase abstrahlen. Zugleich wird an einem weiteren Verfahren – dem Seeding – geforscht, mit dem man die Eigenschaften des Lichts noch genauer wird festlegen können.

Seltene Teilchenzerfälle stützen Standardmodell

Forschende des Paul Scherrer Instituts haben aus den am CMS-Detektor am CERN gemessenen Daten erstmals den sehr seltenen Zerfall des Bs-Mesons in zwei Myonen mit hinreichender Sicherheit beobachtet und seine Häufigkeit bestimmt. Ihre Ergebnisse stimmen sehr gut mit den Voraussagen des Standardmodells der Teilchenphysik überein.

Mit Röntgenstrahlen der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus auf der Spur

Mithilfe von Röntgen-Tomographie haben Forschende die Vorgänge in Materialien von Batterie-Elektroden detailliert untersuchen können. Anhand hochaufgelöster 3D-Filme zeigen sie auf, weshalb die Lebensdauer der Energiespeicher begrenzt ist.

Mit Vitamin gegen Krebs

Cristina Müller vom Zentrum für Radiopharmazeutische Wissenschaften forscht an einer Therapie mit radioaktiv markierten Folsäure-Verbindungen. Diese gelangen wie ein Trojanisches Pferd ungehindert in die Zelle und töten diese dann mit ihrer Strahlung ab, erklärt sie.

Die Sicherheitskultur gestalten

Sabine Mayer leitet seit Anfang Jahr die Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit ASI und ist somit zuständig für die Gewährleistung der Sicherheit am PSI von der Betriebsfeuerwehr über die Arbeitssicherheit bis zur radiologischen Überwachung. Doch die Bedeutung der Abteilung reicht über das PSI hinaus: die Schweizerischen Behörden vertrauen ihrem Pool an Fachleuten, so dass sie die Sicherheitskultur in der Schweiz mitprägt. Ein Interview.

Ein entscheidender Zerfall

Ein seltener Vorgang in der Natur soll darüber entscheiden, wie wir in Zukunft am besten unser Universum beschreiben. Es handelt sich um einen bestimmten Zerfall einer bestimmten Elementarteilchensorte: der Myonen. Diese Teilchen leben nicht lange und zerfallen in verschiedene andere Partikel. Doch ein ganz besonderer Zerfallsprozess ist laut den einen theoretischen Modellen praktisch verboten, laut den anderen aber erlaubt. Welche Theorie hat recht? Durch die genaueste Beobachtung von vielen hundert Billionen Teilchenzerfällen sind Physiker am Paul Scherrer Institut diesem Rätsel näher gekommen. Ihre Ergebnisse haben sie im Fachblatt Physical Review Letters veröffentlicht.

Auf dem Weg zu Natrium-Ionen-Batterien

Natriumdynamik auf mikroskopischem Niveau verstehenLithium-Ionen-Batterien sind sehr leistungsstark, doch die Nutzung von Lithium hat Nachteile: es ist teuer und seine Gewinnung belastet die Umwelt. Eine Möglichkeit, diese Nachteile zu umgehen, wäre statt Lithium Natrium zu verwenden. Um eine Natrium-Ionen-Batterie zu bauen, muss man verstehen, wie sich die Natrium-Ionen in den entsprechen Materialien bewegen. Forschende des Paul Scherrer Instituts haben nun erstmals die Pfade bestimmt, auf denen sich Natrium-Ionen in einem möglichen Batterie-Material bewegen. Mit diesem Wissen kann man überlegen, wie man durch geringe Änderungen der Struktur oder der Zusammensetzung neue Materialien erzeugen kann, die Eigenschaften haben, wie sie in zukünftigen Batterien gebraucht würden.

Computersimulationen: wichtige Stütze für die KKW-Sicherheit

Ohne Computersimulationen wäre der Betrieb von Kernkraftwerken kaum möglich. Ob es um den Einbau neuer Komponenten oder um Tests und Versuche zur Wahrung der Sicherheit geht, fast alles muss vorher am Computer im Voraus berechnet und analysiert werden. Im Labor für Reaktorphysik und Systemverhalten des Paul Scherrer Instituts PSI werden dafür Rechenmodelle und Computerprogramme entwickelt. Die PSI-Forscher fungieren damit als unabhängige Forschungspartner der Aufsichtsbehörde, des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI, und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit von schweizerischen Kernkraftwerken.

Eine runde Sache für weniger nuklearen Abfall

Bereits in den 1960er Jahren entstand die Idee, die Brennstoffe für Kernkraftwerke in Form von dicht gepackten Kugeln statt der heutigen üblichen Pellets herzustellen. Man versprach sich davon eine Vereinfachung der Brennstoffherstellung sowie eine deutliche Verminderung der radioaktiven Abfallmenge sowohl bei der Herstellung des Brennstoffs selbst als auch nach dessen Nutzung in einem Kernkraftwerk. Der kugelförmige Brennstoff kam jedoch nie zum Einsatz, weil sich die schnellen Reaktoren, für die er vorgesehen war, nicht durchsetzen konnten. Auch das Paul Scherrer Institut PSI trug in der Vergangenheit zur Erforschung des kugelförmigen Kernbrennstoffes bei. Zurzeit laufen am PSI wieder mehrere, zum Teil EU-finanzierte Projekte, um die Herstellung der Brennstoffkügelchen weiter zu verfeinern. Zum Einsatz kommen könnte diese Art von Brennstoff entweder in speziellen Anlagen zur Reduktion von radioaktivem Abfall (sogenannten ADS-Anlagen) oder in schnellen Reaktoren der vierten Generation, die in einem geschlossenen Zyklus ebenfalls weniger langlebigen Abfall produzieren.

Neutronen und Synchrotronlicht helfen bronzezeitliche Arbeitstechniken zu entschlüsseln

Untersuchungen am PSI haben es möglich gemacht, zu bestimmen, wie ein einzigartiges bronzezeitliches Beil hergestellt worden ist. Zu verdanken ist das dem Verfahren der Neutronentomografie, mit der man ein genaues dreidimensionales Abbild des Inneren eines Gegenstandes erzeugen kann. Seit einem Jahrzehnt kooperiert das PSI erfolgreich mit verschiedenen Museen und archäologischen Institutionen im In- und Ausland. Es ist ein deutliches Zeichen der etablierten Kooperation, dass der 18. Internationale Kongress über Antike Bronzen, der vom 3. - 7. September 2013 an der Universität Zürich stattfindet, auch einen Tag am PSI tagt.

Rekonstruktion des Nuklearunfalls von Fukushima

Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI beteiligen sich zurzeit an einem internationalen Projekt mit dem Ziel, die Vorgänge zu rekonstruieren, die sich beim Nuklearunfall vom März 2011 im Inneren der Reaktoren des japanischen Kernkraftwerks Fukushima Daiichi ereigneten. Insbesondere die Rekonstruktion des Endzustandes der Reaktorkerne soll dem Betreiber des havarierten Werkes, der Tokyo Electricity Company TEPCO dabei helfen, die Dekontaminierungsarbeiten in der Reaktorschutzhülle vorzubereiten. Zudem soll die Übung auch zur weiteren Verfeinerung der Computerprogramme beitragen, mit deren Hilfe Nuklearunfälle simuliert werden.

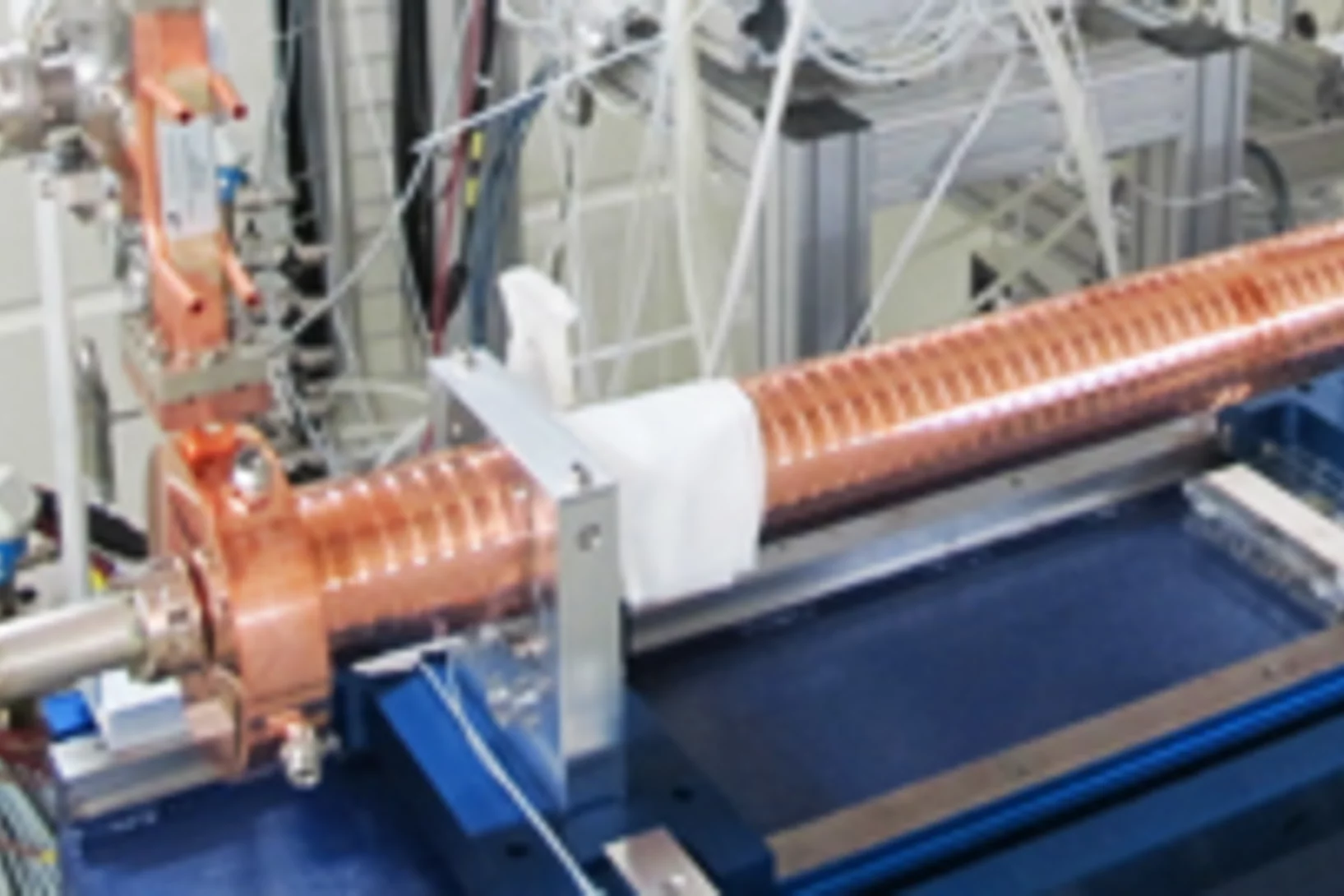

Die SwissFEL-Anlage: die Undulatorstrecke – hier entsteht das Licht

Das Röntgenlicht des SwissFEL entsteht, wenn die im Linearbeschleuniger beschleunigten Elektronen auf eine Wellenbahn gezwungen werden. Das geschieht in den Undulatoren - Magnetanordnungen, die die Elektronen ablenken. Die gesamte Undulatorstrecke wird 60 Meter lang sein.

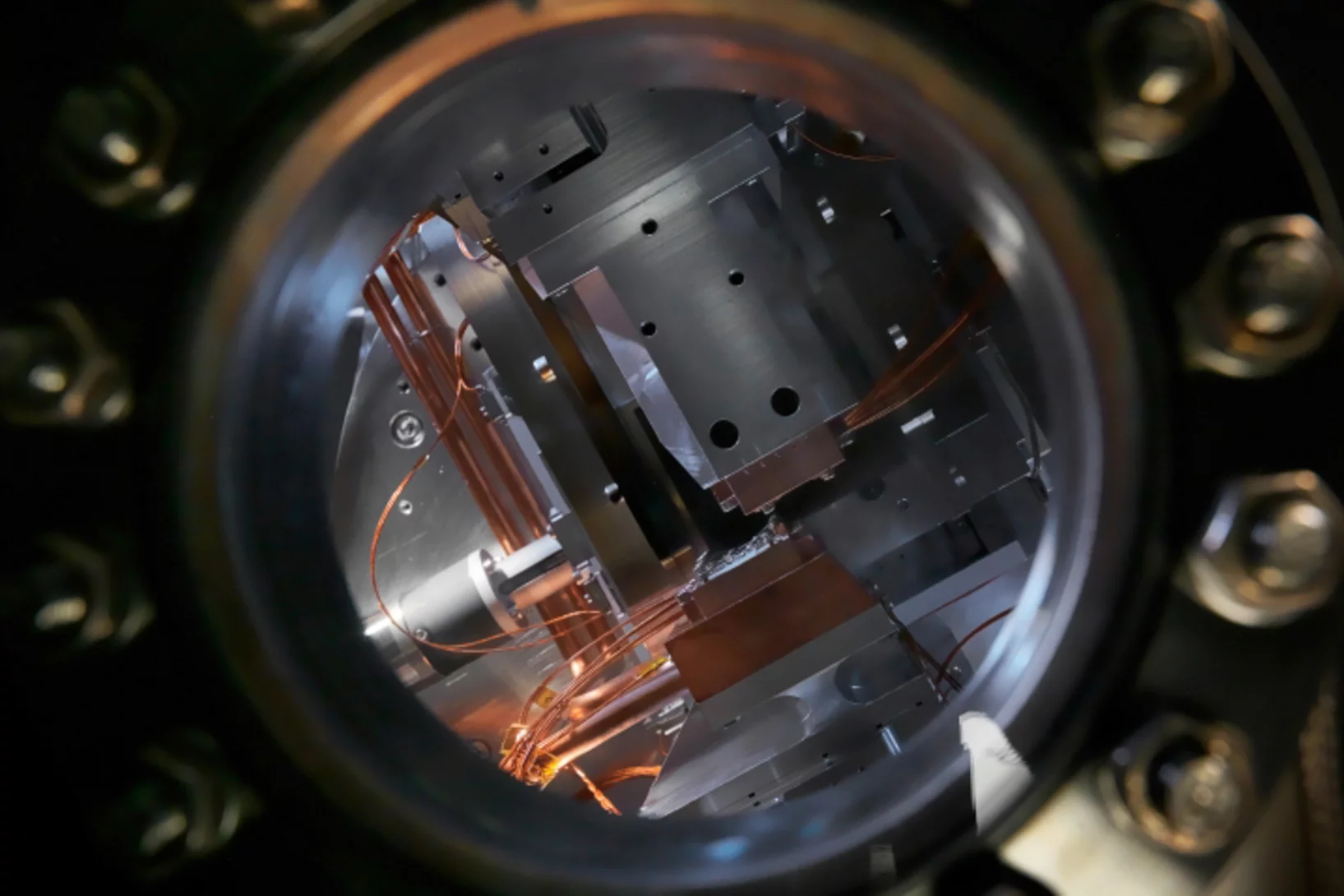

Die SwissFEL-Anlage: Der Linearbeschleuniger

Im Linearbeschleuniger bekommt der Elektronenstrahl die Bewegungsenergie, die nötig ist, damit er das Röntgenlicht erzeugen kann. Der Linearbeschleuniger ist insgesamt mehr als 300 Meter lang à sein Herz besteht aus 11752 speziell geformten Kupferscheiben, in denen das beschleunigende Feld erzeugt wird.

Die SwissFEL-Anlage: die Elektronenquelle

In der Elektronenquelle entsteht der Elektronenstrahl für den SwissFEL. Die Anforderungen an die Anlage sind hoch: Damit der SwissFEL erfolgreich betrieben werden kann, muss der Elektronenstrahl vom ersten Augenblick an von bester Qualität sein.

Wie Radionuklide durchs Gestein irren: Erkenntnisse für ein Tiefenlager

Wie bewegen sich radioaktive Substanzen durch das Wirtsgestein in einem Tiefenlager für nukleare Abfälle? Dieser Frage gehen Forscher der Gruppe für Diffusionsprozesse im Labor für Endlagersicherheit am Paul Scherrer Institut PSI nach. Recht gut bekannt sind die Transporteigenschaften von negativ geladenen Radionukliden, die von den ebenfalls negativ geladenen Oberflächen von Tonmineralien abgestossen werden und somit kaum am Gestein haften. Für positiv geladene und daher stark haftende Radionuklide werden derzeit die entsprechenden Erkenntnisse im Rahmen eines EU-Projekts erarbeitet, an dem sich auch das PSI beteiligt.

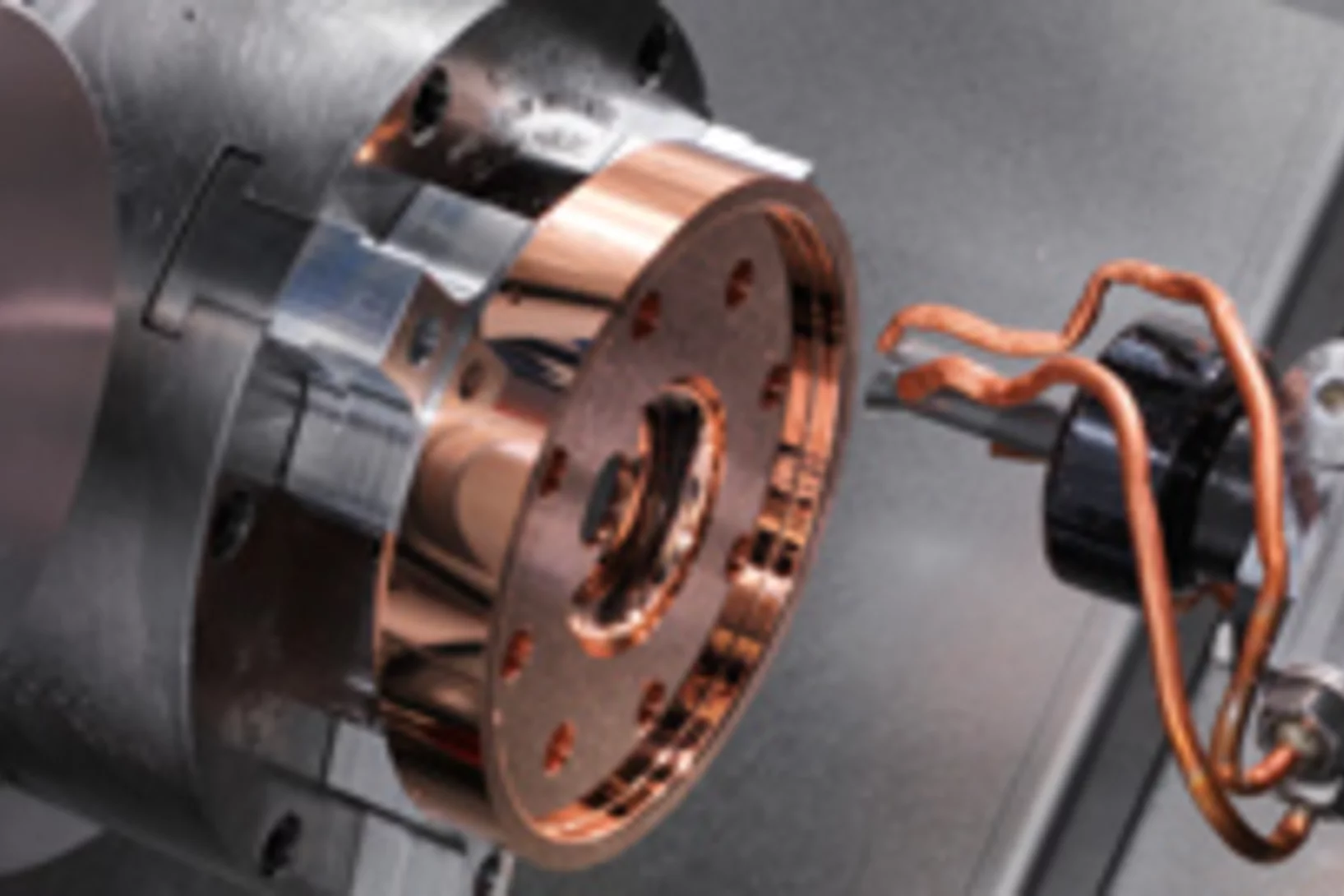

Erste SwissFEL-Beschleunigerstruktur fertiggestellt

Am PSI wurde die erste Beschleunigerstruktur für den Linearbeschleuniger des SwissFEL fertiggestellt. Insgesamt 104 dieser Strukturen werden benötigt, um im SwissFEL die Elektronen, die die Röntgenlichtpulse abstrahlen werden, auf die erforderliche Energie zu beschleunigen. Das hochpräzise gefertigte Bauteil befindet sich nun im Hochleistungstest.

Wissen für morgen aus den „heissen Zellen“

Die Manipulation und Untersuchung von bestrahlten und daher radioaktiven Materialien, sei es aus Kernkraftwerken oder aus Forschungsanlagen, erfordert strenge Sicherheitsvorkehrungen. Untersuchungen dürfen nur in sogenannten heissen Zellen durchgeführt werden, hinter deren bis zu einem Meter dicken Beton- und Bleiwänden die Radioaktivität hermetisch eingeschlossen und abgeschirmt wird. In den heissen Zellen des Hotlabors am PSI werden regelmässig die abgebrannten Brennstäbe aus den Schweizer Kernkraftwerken materialwissenschaftlich untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den KKW-Betreibern, die Effizienz und Sicherheit ihrer Kraftwerke zu optimieren. Neben dieser Dienstleistung für die Kernkraftwerke beteiligt sich das Hotlabor an internationalen Forschungsprojekten.

Der reinste Ort des Paul Scherrer Instituts

In den Reinräumen des Paul Scherrer Instituts PSI laufen hochempfindliche Prozesse ab. Ein einziges Staubteilchen am falschen Ort könnte fatale Folgen haben. Ein Blick hinter die Kulissen in Räume, in denen der Sauberkeit wegen sogar Bleistifte verboten sind.

Kein Tröpfchen zuviel

In vielen technischen Prozessen spielt die Bereitstellung eines mit Dampf gesättigten Gasgemisches eine entscheidende Rolle. So werden zum Beispiel durch eine hohe Dampfsättigung der Gasmischung bei der Dieselverbrennung die Emissionen von Stickoxiden reduziert. Ein Forscher des Paul Scherrer Instituts sorgt mit einer neuen Erfindung dafür, dass dies in Zukunft durch eine einfache, flexible und robuste Technik industriell umgesetzt werden kann.

Suche nach dem Higgs-Teilchen: PSI inside

Es gibt eine lange Checkliste mit Eigenschaften, die das Higgs-Teilchen laut Theorie haben muss. Jede einzelne muss man in Zukunft aufwändig im Experiment überprüfen. Wie die Suche auch ausgeht à ob man das originale Higgs-Teilchen entdeckt hat, oder ob es ein «Higgs-ähnliches» Teilchen war, wie es von einigen Theorien beschrieben wird à über die Ergebnisse wird man auf jeden Fall gross «PSI inside» schreiben können.

Schnelle Neutronen für mehr Sicherheit

Neutronen sind ein hervorragendes Mittel zur zerstörungsfreien Abbildung des Innern von Gegenständen. Sie bieten sich als Ergänzung zur vorherrschenden Röntgenradiografie an. Bei bestimmten Materialien, die unter Röntgenstrahlung praktisch undurchsichtig sind oder kaum unterscheidbar sind, stellen Neutronen das einzige aussagekräftige Sezierwerkzeug dar. Untersuchungen mittels Neutronenradiographie finden in der Regel in spezialisierten Laboren oder auf ortsfesten Anlagen statt, da die Erzeugung der Neutronen auf komplexe, teure und nicht transportierbare Maschinen angewiesen ist. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI wollen nun mit einer Bildgebungstechnik auf der Basis von schnellen Neutronen eine flexible Alternative anbieten.

Kehrichtverbrennung: Der Reinheit letzter Schluss?

Haushaltskehricht landete früher ausnahmslos unbehandelt in Deponien, die Auswirkungen dieser Praxis sind bekannt: der Standort dieser Abfall-Endlager wurde nicht selten zur ökologischen Todeszone. Mit der städtischen Kehrichtverbrennung kam eine gewisse Entschärfung dieser Problematik: Die von Deponien beanspruchten Flächen sind in den letzten Jahrzehnten trotz der insgesamt zunehmenden Abfallmengen nur dank Recycling und Abfallverbrennung in Schranken gehalten worden. Doch ein Allheilmittel ist die Abfallverbrennung noch lange nicht. Einige für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädliche Verbrennungsprodukte können nicht vollständig verbrannt werden und finden immer noch den Weg über die Kehrichtverbrennungsanlagen in die Endstation Deponie.

Experimente in Millionstelsekunden

Myonen à instabile Elementarteilchen à bieten Forschenden wichtige Einblicke in den Aufbau der Materie. Sie liefern Informationen über Vorgänge in modernen Materialien, über die Eigenschaften von Elementarteilchen und über die Grundstrukturen der physikalischen Welt. Viele Myonenexperimente sind nur am Paul Scherrer Institut möglich, weil hier besonders intensive Myonenstrahlen zur Verfügung stehen.

Die Luft in der Pariser Megacity: besser als ihr Ruf

Megacities werden in der Öffentlichkeit oft als grosse Luftverschmutzer à auch ihres Umlands- wahrgenommen. Jüngste Studien aber stellen den Millionenstädten kein so schlechtes Umweltzeugnis aus. Ein internationales Forscherteam mit Beteiligung des Paul Scherrer Instituts PSI bestätigt nun anhand von Aerosolmessungen in Paris, dass sogenannte postindustrielle Metropolen die Luftqualität ihrer nahen Umgebung weit weniger beeinflussen als man denken mag.

Der Experimentideen-Sammler

Interview mit Bruce PattersonDer Röntgenlaser SwissFEL soll Forschenden die Möglichkeit bieten, neuartige Experimente durchzuführen und so wichtige Einsichten für ihre Fachgebiete zu gewinnen. Doch wie weiss man, welche Forschenden von der Anlage profitieren können, welche Fragestellungen man da untersuchen kann und wie die Anlage ausgestattet sein muss, damit man sie am besten nutzen kann? Dazu ein Interview mit dem Experimentideen-Sammler Bruce Patterson. Das Interview stammt aus der neuesten Ausgabe des PSI-Magazins Fenster zur Forschung.

Alternativ-Routen für Velofahrer und Fussgänger

Durch die Bauarbeiten für den SwissFEL kommt es im Würenlinger Wald zu Sperrungen und Umleitungen. Alternativ-Routen für Velofahrer und Fussgänger werden angeboten.

Ein hauchdünner Speicher aus Kohlenstoff

Für die Entdeckung und Charakterisierung des Wundermaterials Graphen à eine genau 1 Atom dünne Schicht aus Kohlenstoff à erhielten zwei russischstämmige Physiker im Jahr 2010 den Nobelpreis und viel Medienrummel. Seit der ersten Isolierung von Graphen stürzten sich deshalb weltweit Wissenschaftler auf die Suche nach Anwendungen. Forscher am Paul Scherrer Institut PSI haben nun die Grundlagen für einen Graphen-basierten Superkondensator erarbeitet. Mit dessen Hilfe liesse sich etwa die Lebensdauer von Batterien in Hybridautos deutlich verlängern.

Baustart im Würenlinger Wald

Im Würenlinger Wald haben die Bauarbeiten für den SwissFEL begonnen. In den kommenden eineinhalb Jahren wird das Gebäude für die neue Grossananlage des Paul Scherrer Instituts PSI errichtet.

Forschen am SwissFEL: Blick in magnetische Materialien

Materialien mit besonderen magnetischen Eigenschaften spielen für moderne Technologien eine wichtige Rolle à etwa in Festplatten, auf denen Informationen im Computer gespeichert werden. Forschungen am SwissFEL werden helfen, neue magnetische Materialien zu entwickeln und schnelle Veränderungen in solchen Materialien live zu beobachten. So könnte man sehen, was genau in einer Festplatte geschieht, wenn man den Speicherinhalt ändert.

Von Methan zu Methanol- oder wie man die Fackeln der Verschwendung löscht

In aus dem Weltraum aufgenommenen Nachtfotos sind die grossen Metropolen der Erde an der Flut ihrer öffentlichen Beleuchtung leicht zu erkennen. Wohl nur das geübte Auge kann da jedoch nebst New York oder Tokyo auch den Standort mancher Erdölförderbrunnen ausmachen. Das Licht stammt in diesem Fall primär aus der Verbrennung von Methan. Diese Verschwendung eines energiereichen Gases hat gravierende ökonomische und ökologische Folgen. PSI-Forschende sind auf der Suche nach einer Lösung: die Umwandlung von Methan zum flüssigen Energieträger Methanol

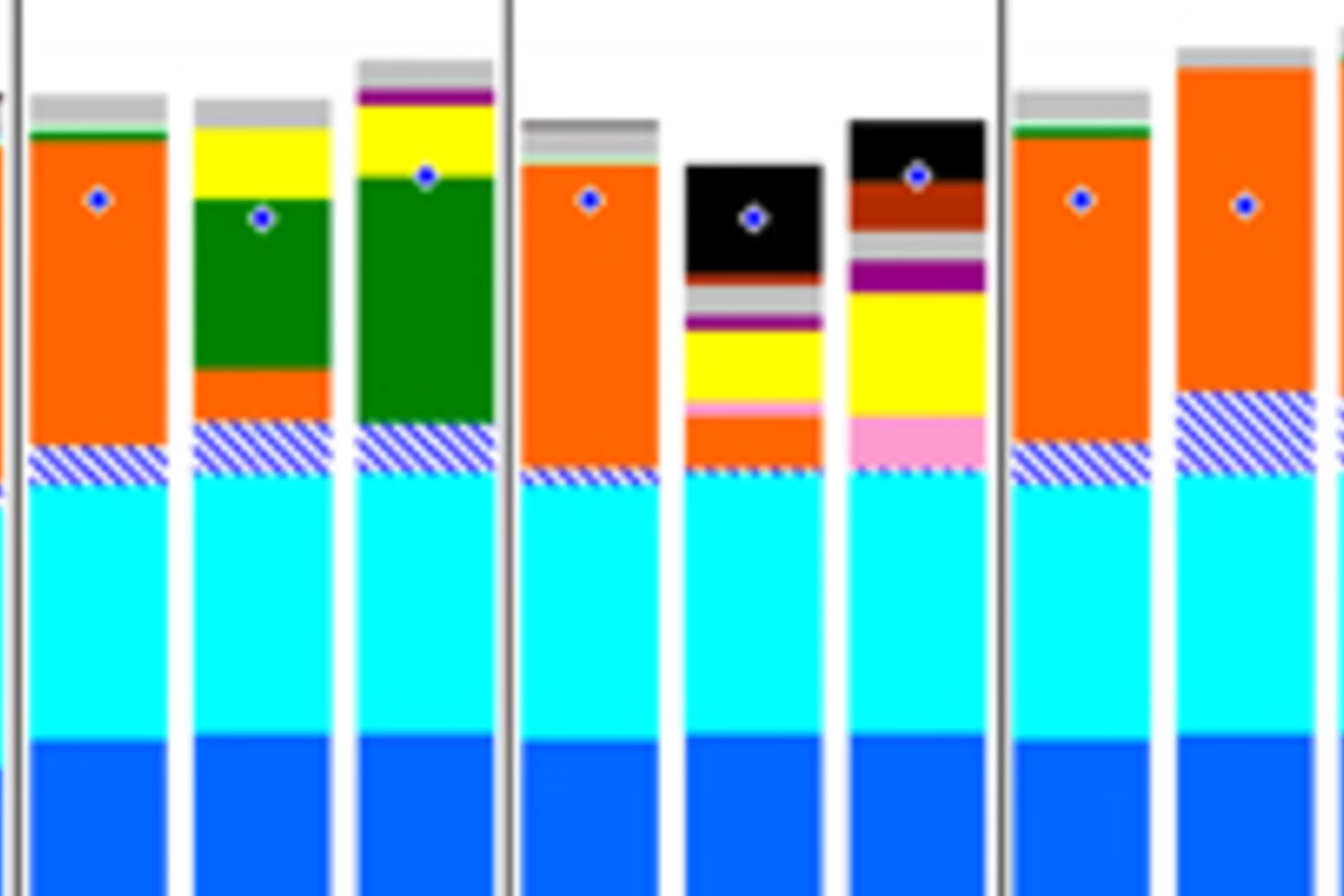

Szenarien für den Umbau des Schweizer Stromsystems

Mit ihrem eigens für den Schweizer Stromsektor angepassten Modell STEM-E haben Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI verschiedene Szenarien der zukünftigen Schweizer Stromversorgung analysiert. Sie kommen zu dem Schluss, dass jede Alternative zur heutigen Stromversorgung mit zusätzlichen Systemkosten, mit Risiken und Chancen verbunden sein wird. Auch Nachaltigkeitsziele wie der Klimaschutz und die Unabhängigkeit vom Ausland bei der Stromversorgung der Schweiz könnten Abstriche erleiden. Zudem deutet die Analyse der PSI-Wissenschaftler darauf hin, dass die Stromerzeugungskosten bis 2050 wahrscheinlich um mindestens 50 Prozent steigen werden.

Vorteile des SwissFEL: warum Laser?

Der SwissFEL wird sehr kurze und sehr intensive Blitze aus Röntgenlicht mit Lasereigenschaften erzeugen. Die Lasereigenschaft macht das Licht besonders intensiv und ermöglicht es, den genauen Aufbau von Molekülen zu gewinnen, von denen man mit normalem Licht höchstens ein verschwommenes Bild bekäme.

Freie Bahn für den SwissFEL

Mit der Vorlage aller erforderlichen Bewilligungen fällt der Startschuss für den Bau des SwissFEL, der neuen Grossanlage des Paul Scherrer Instituts PSI.

Die grossen Unbekannten bei Eis und Schnee

Bei etwas so scheinbar Alltäglichem wie Eis und Schnee gibt es noch eine lange Liste unerforschter Phänomene. Thorsten Bartels-Rausch sucht Antworten auf die grossen offenen Fragen auf molekularer Ebene und hat soeben in der Fachzeitschrift Nature diese Fragen kommentiert.

PSI-Forscher untersuchen Wege zu einem nachhaltigen Schweizer Stromsystem

Mit der Energiestrategie 2050 des Bundes steht die Schweiz vor einem radikalen Umbau ihres Energiesystems. Besonders die Versorgung mit Strom stellt eine Herausforderung dar. Um herauszufinden, welche natürlichen Ressourcen und Technologien sich für diesen Wandel am besten eignen, haben Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI ein Modell kreiert, mit dem sie sowohl langfristige Entwicklungen als auch saisonale und tageszeitliche Schwankungen des Strombedarfs unter die Lupe nehmen.

Forschen am SwissFEL: Bausteine des Lebens durchschauen

Experimente am SwissFEL werden helfen, wesentliche Lebensprozesse zu verstehen. Sie werden zeigen, wie lebenswichtige Biomoleküle aufgebaut sind, deren Struktur mit heutigen Methoden nicht bestimmt werden kann. Und sie werden zeigen, wie sich die Form der Moleküle verändert. Die Erkenntnisse werden helfen, Krankheiten zu verstehen und Medikamente zu entwickeln.

Vom Nadelloch zum plötzlichen Tod: Wie Brennstoffzellen altern

Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI haben wertvolle Einblicke in einen der häufigsten Alterungsmechanismen der Kunststoffmembran in Wasserstoff-Brennstoffzellen erhalten. Die Robustheit dieser Membran ist für die Lebensdauer der Brennstoffzellen mitbestimmend. Die neuen Erkenntnisse könnten deshalb zu langlebigeren Zellen führen und somit eine der grössten Herausforderungen bei der Kommerzialisierung dieser sauberen Energiewandler aus dem Weg räumen.

SwissFEL – die Anlage

Im SwissFEL werden Elektronen auf beinahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann auf eine Kurvenbahn geschickt - dabei erzeugen sie Röntgenlicht. Der SwissFEL besteht aus einer Elektronenkanone, die den Elektronenstrahl erzeugt, einem Beschleuniger und einem Undulator, in dem die Elektronen auf eine Wellenbahn gezwungen werden. Am Ende befinden sich die Messplätze, an denen das erzeugte Licht für Experimente genutzt wird.

Feuer und Flamme

Gas- und Dampfkraftwerke (GuD-Kraftwerke), auch Kombikraftwerke genannt, gehören in vielen Ländern Europas zu den Optionen für eine sichere Energieversorgung. In der Energiestrategie 2050 des Bundes sind sie als möglicher Ersatz für die auslaufenden Kernkraftwerke genannt. Kombikraftwerke verwandeln Erdgas durch den kombinierten Einsatz von Gas- und Dampfturbinen mit einer sehr hohen Effizienz von 60 Prozent zu Strom. Zudem lassen sich diese Kraftwerke schnell hoch- und herunterfahren, sie eignen sich also bestens zum Auffangen von Produktionsschwankungen aus Wind- und Solarkraftwerken. Doch ihre CO2-Emissionen sind, wenn auch die tiefsten aller konventionellen Kraftwerke auf Basis fossiler Brennstoffe, immer noch beträchtlich. An einer Lösung arbeiten Forscher des Paul Scherrer Instituts im Rahmen eines europäischen Projektes.

Bereit zur Mondlandungsstimmung

Interview mit Thomas HuthwelkerDas Paul Scherrer Institut stellt Forschenden aus aller Welt seine Forschungsanlagen für ihre wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung. Damit diese optimale Bedingungen antreffen treiben die PSI-Mitarbeitenden im Hintergrund beträchtlichen Aufwand. Ein Interview mit einem Forscher erlaubt einen Blick hinter die Kulissen. Das Interview stammt aus der neuesten Ausgabe des PSI-Magazins Fenster zur Forschung.

Vorteile des SwissFEL: warum Röntgenlicht?

Der SwissFEL wird sehr kurze und sehr intensive Blitze aus Röntgenlicht mit Lasereigenschaften erzeugen. Mit Röntgenlicht kann man dank seiner sehr kurzen Wellenlänge sehr feine Strukturen sehen und so zum Beispiel die detaillierte Anordnung der Atome in einem komplexen Molekül bestimmen.

Stoffen bei der Umwandlung zusehen

Experimente am SwissFEL sollen helfen, genau zu verstehen, wie sich Stoffe in einer Reaktion ineinander umwandeln. Ein Schwerpunkt werden katalytische Reaktionen sein, die zahllose Anwendungen haben. Die Forschung wird Wege zu energiesparenden Industrieprozessen und umweltfreundlichen Energieträgern aufzeigen.

Die neue Schweizer Energiepolitik: Woher kommt der Strom?

Der neue Energie-Spiegel ist da.Mit der neuen Energiepolitik kommen grosse Veränderungen auf die Schweizer Stromversorgung zu. Werden erneuerbare Energiequellen genug Strom produzieren, um nach dem Aus der Kernkraftwerke unseren Verbrauch zu decken? Oder müssen wir uns in Zukunft auf Gaskraftwerke und Stromimporte verlassen? Und wie wirkt sich die neue Energiepolitik auf die CO2-Bilanz und die Stromkosten aus? Diese Fragen versucht die neueste Ausgabe des Energie-Spiegels zu beantworten.

Erschliessungsarbeiten für den SwissFEL starten

Am 3. September 2012 starten die Erschliessungsarbeiten zur neuen Grossforschungsanlage SwissFEL des Paul Scherrer Instituts. Mit ihnen wird die für den SwissFEL notwendige Anbindung an die vorhandene PSI-Infrastruktur hergestellt.

Top Science at the Top of Europe

Das PSI ist in der Jubiläumsausstellung auf dem Jungfraujoch prominent vertreten75 Jahre Sphinx-Observatoirum und 100 Jahre Jungfraubahnen: Dies ist der Anlass für eine Ausstellung der internationalen Stiftung Hochalpine Forschungsstationen Jungfraujoch und Gornergrat, die im Frühjahr eröffnet wurde.