Biologischer Lichtsensor in Aktion gefilmt

Mithilfe eines Röntgenlasers hat ein Team unter Leitung von Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI einen der schnellsten Prozesse in der Biologie aufgezeichnet. Der dabei erzeugte molekulare Film enthüllt, wie der Lichtsensor Retinal in einem Proteinmolekül aktiviert wird. Solche Reaktionen kommen in zahlreichen Organismen vor. Der Film zeigt erstmals, wie ein Protein die Reaktion des eingebetteten Lichtsensors effizient steuert.

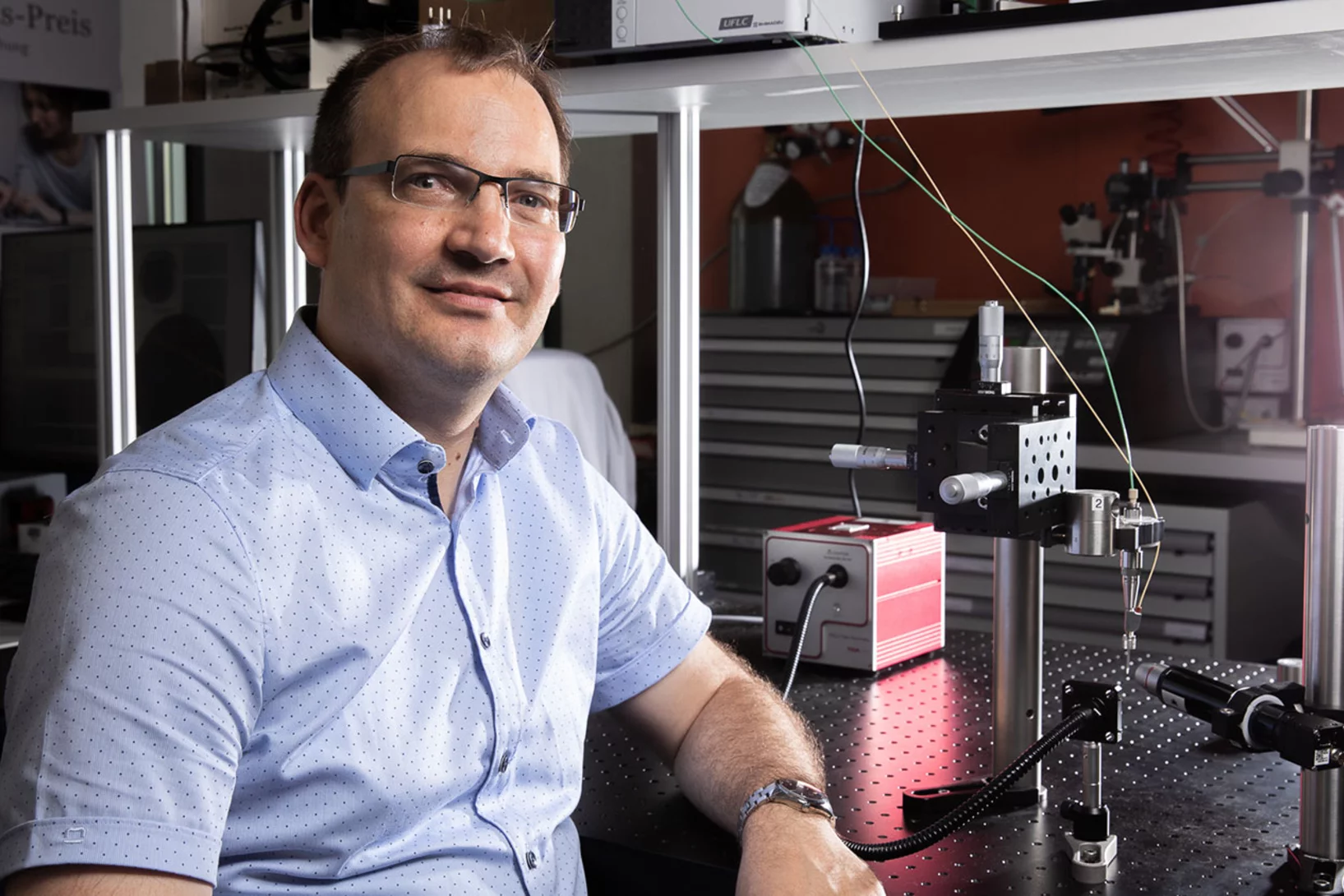

Hollywood im Würenlinger Wald

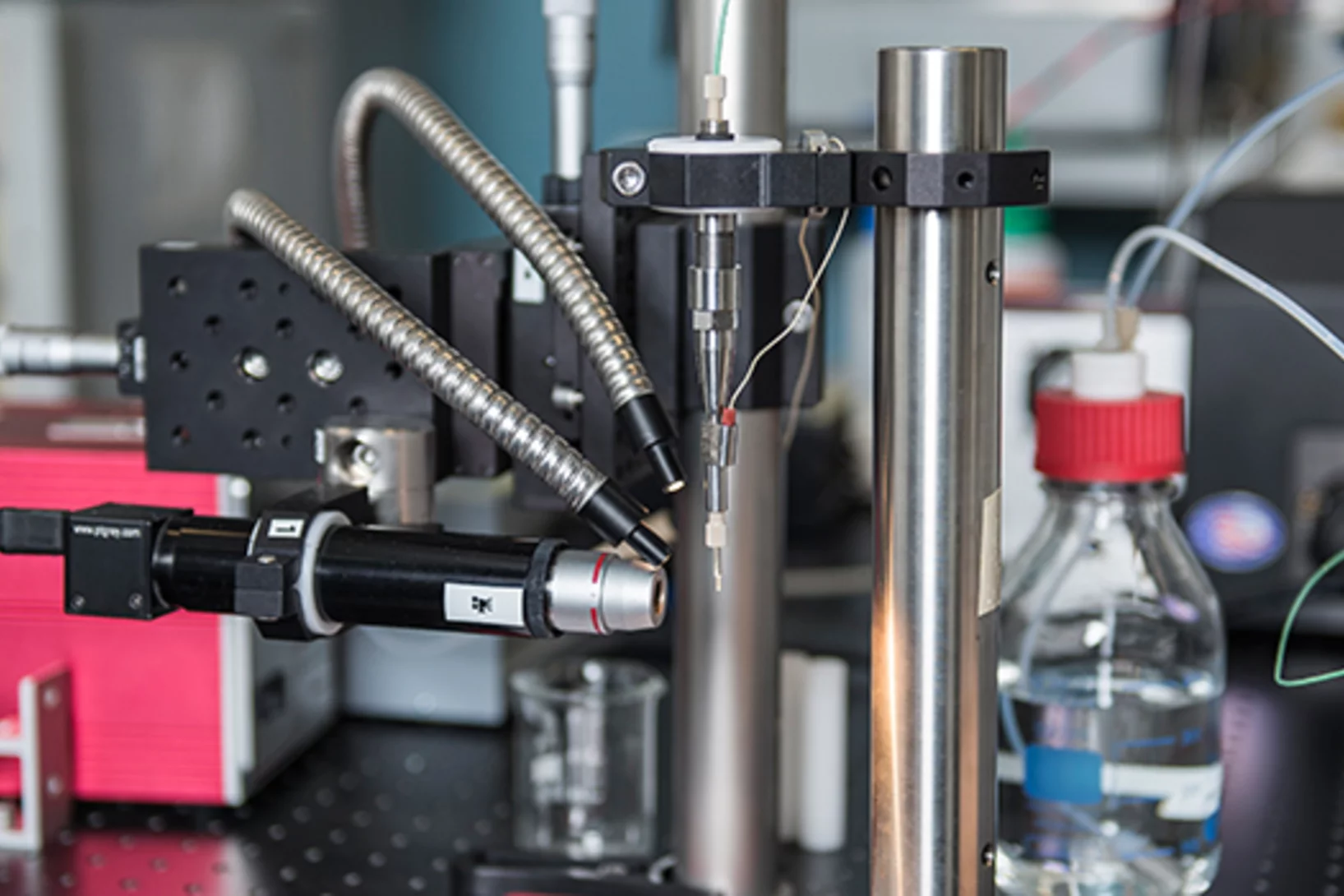

Mit dem Röntgenlaser SwissFEL wollen Forschende am PSI Filme von Biomolekülen in Aktion produzieren. So lässt sich aufzeigen, wie unser Auge funktioniert oder wie neue Medikamente wirken.

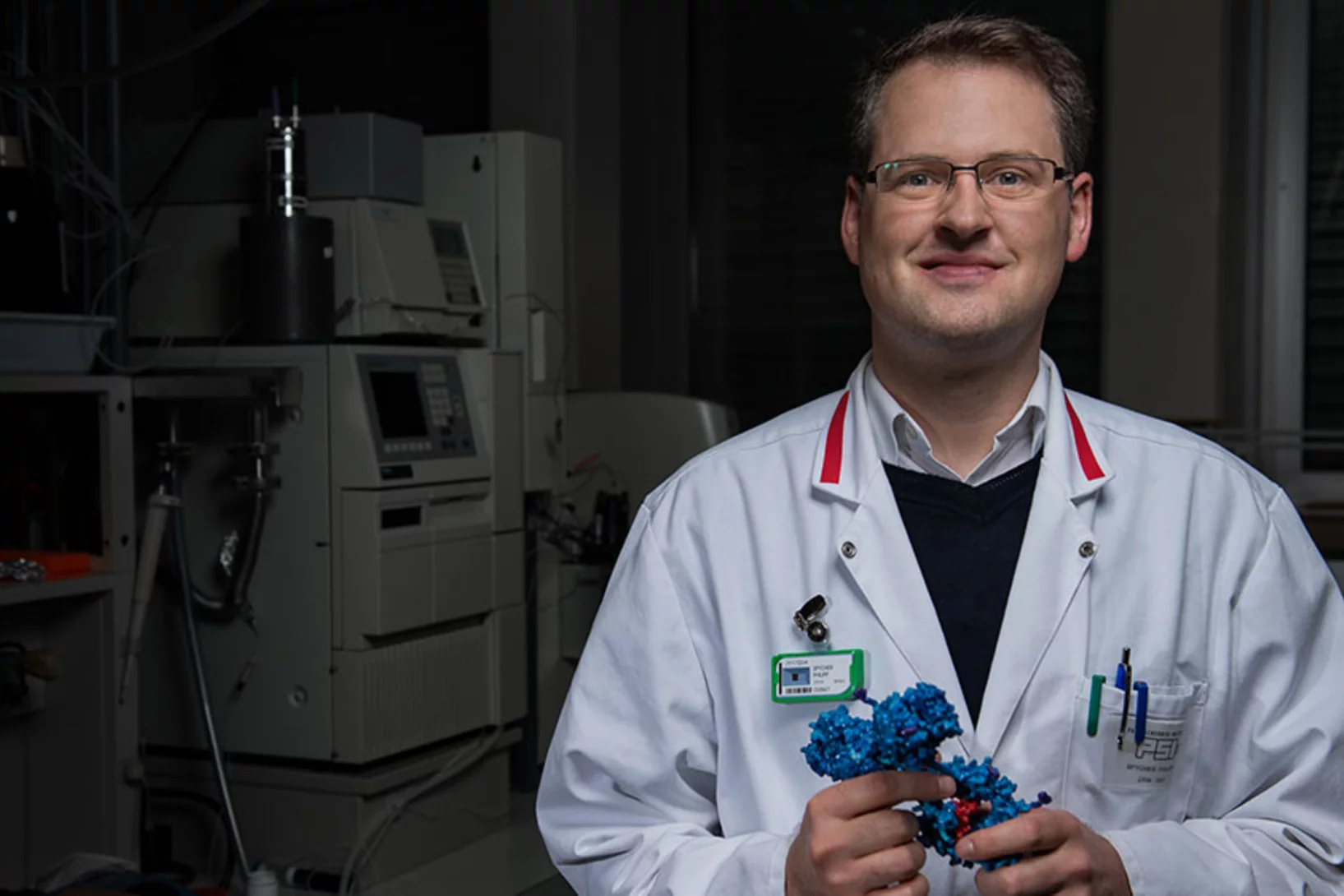

Ein neuer Bio-Roboter

Philipp Spycher, Gewinner eines Founder Fellowships am Paul Scherrer Institut PSI, will mit einer neuen Methode zur Modifikation von Antikörpern Medikamente entwickeln, die stabiler sind und dadurch weniger Nebenwirkungen haben.

Bedeutung der Strukturanalyse von Biomolekülen unterstrichen

Der Nobelpreis für Chemie 2017 wurde für die Entwicklung der Strukturanalyse von biologischen Einzelmolekülen mittels ultragekühlter Elektronenmikroskopie verliehen. Die Preisvergabe unterstreicht die fundamentale Bedeutung der Strukturanalyse von Biomolekülen für die moderne Biologie – eines Forschungsgebiets, auf dem das Paul Scherrer Institut PSI in der Schweiz eine führende Rolle einnimmt.

In Start-up-Firmen ist das Machen überlebenswichtig

Lange war er Pharma-Manager bei Roche, jetzt ist er Gründer eines Biotech-Unternehmens auf dem Gelände des Paul Scherrer Instituts PSI: Michael Hennig kennt die Trends der Medizinbranche. Im Interview erklärt er, warum die Medizin der Zukunft die Innovationskraft öffentlich geförderter Forschung braucht und warum er für sein Start-up leadXpro die Nähe zum PSI gewählt hat.

Im kalten Wasser

Martin Ostermaier wollte aus der Komfortzone der Wissenschaft ausbrechen. Statt mit Pipetten setzt sich der Biochemiker nun mit Investoren und Patentrecht auseinander.

Proteine in Aktion erwischen

Proteine sind unverzichtbare Bausteine des Lebens. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei zahlreichen biologischen Prozessen. Forschende konnten nun zeigen, wie man mit Freie-Elektronen-Röntgenlasern wie dem SwissFEL am Paul Scherrer Institut PSI die ultraschnellen Abläufe, mit denen Proteine ihre Arbeit machen, erforschen kann. Freie-Elektronen-Röntgenlaser erzeugen extrem kurze und intensive Pulse aus Röntgenlicht. Weltweit sind derzeit erst zwei solcher Anlagen in Betrieb. Die Ergebnisse wurden heute im Wissenschaftsmagazin Nature Communications publiziert.

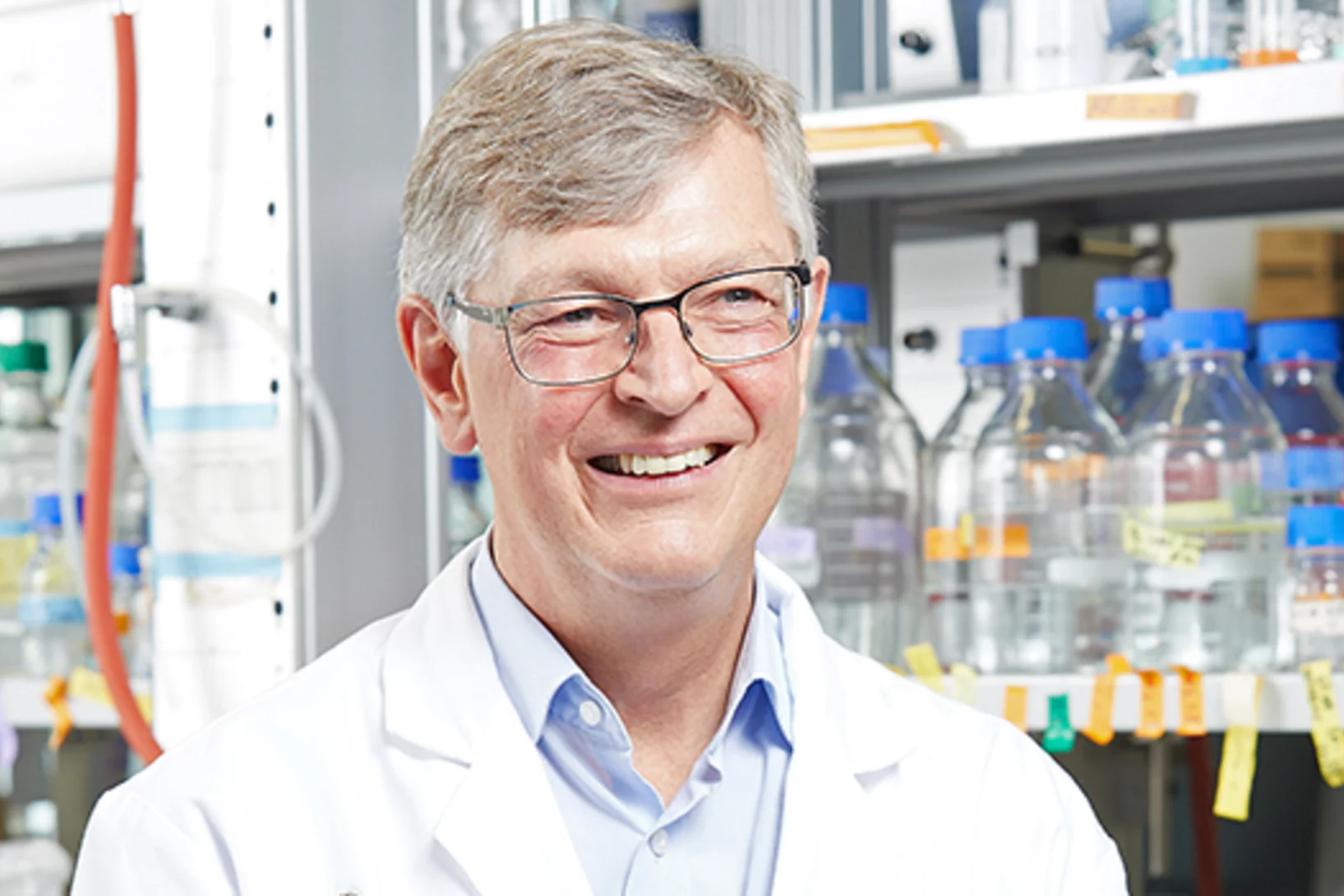

Den Tumor aushungern

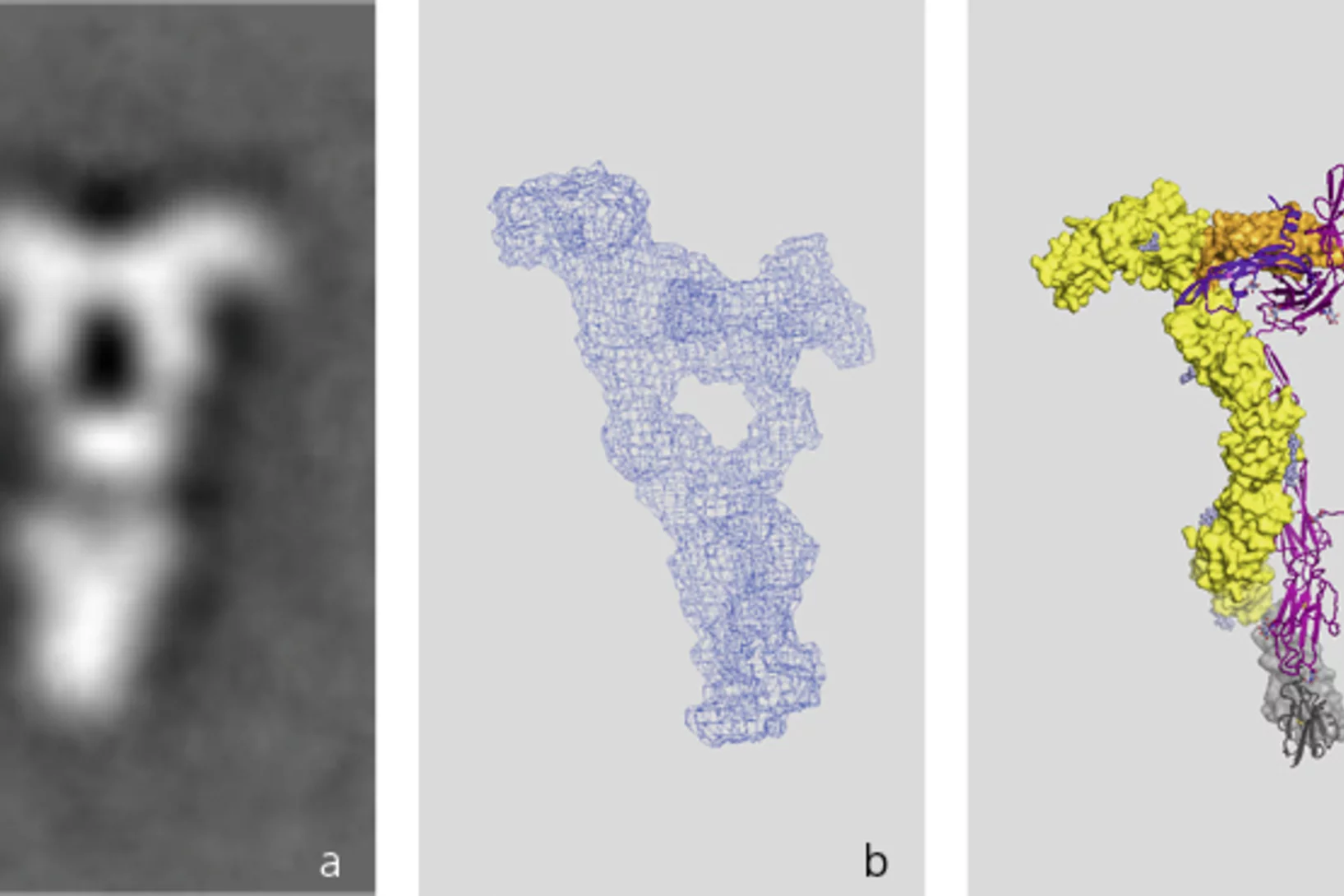

Der PSI-Forscher Kurt Ballmer-Hofer beschäftigt sich mit der Frage, wie man Tumoren „aushungern“ könnte, indem man sie daran hindert, Blutgefässe zu entwickeln. Nach 40 Jahren Forschung, die viele grundsätzliche Erkenntnisse über die Bildung von Blutgefässen gebracht hat, ist das entscheidende Molekül inzwischen gefunden worden; weitere Forschung soll nun neue klinische Anwendungen möglich machen.

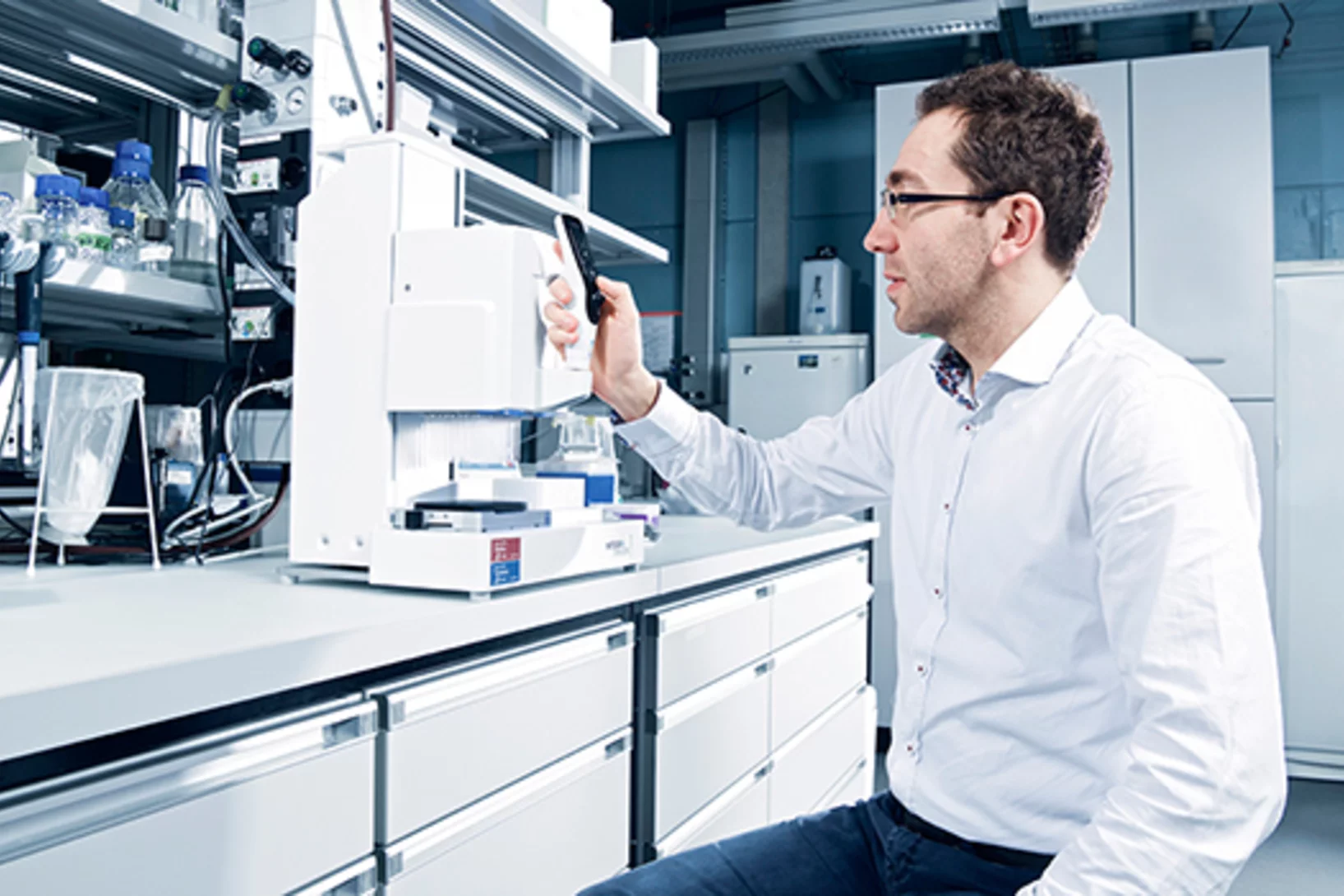

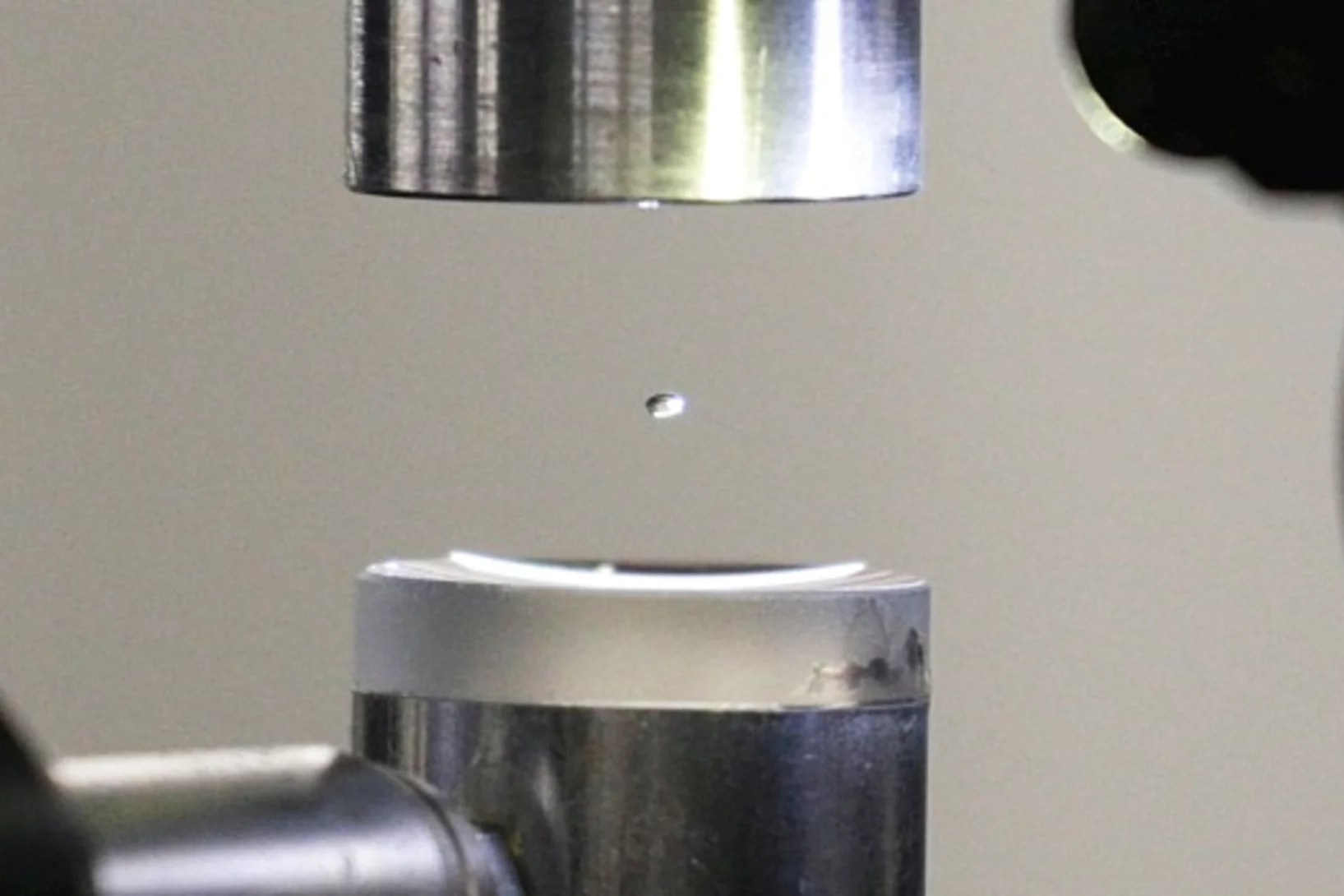

Experiment im schwebenden Tropfen

Der genaue Aufbau von Proteinen wird am PSI standardmässig mittels Röntgenstrahlung entschlüsselt. Nun haben zwei PSI-Wissenschaftler diese Methode trickreich weiterentwickelt: Anstatt die Proteine zu befestigen, untersuchten sie die Proteine in einem frei schwebenden Flüssigkeitstropfen.

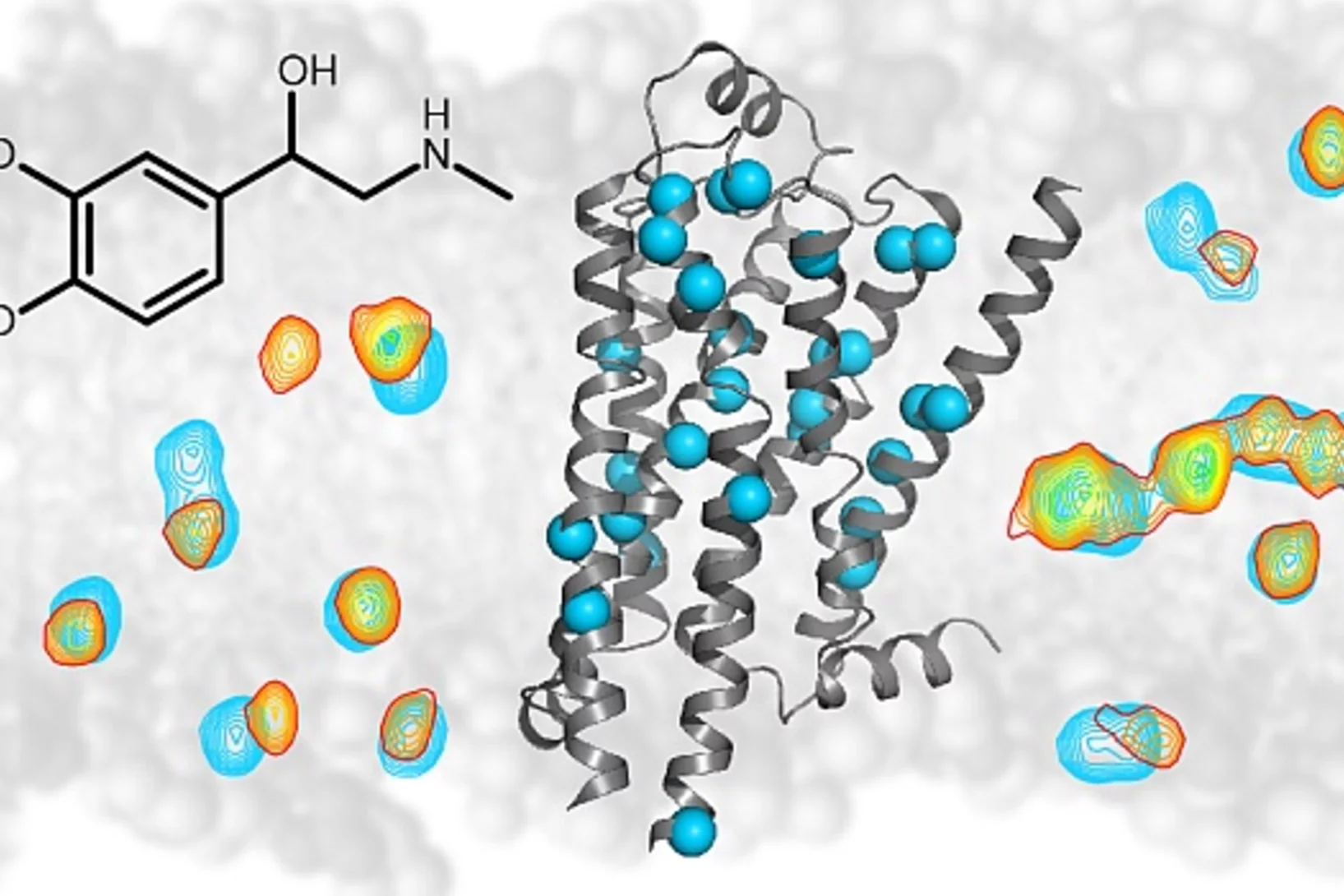

Herzklopfen erforscht

Neue Einblicke in die Funktionsweise wichtiger Arzneimittelrezeptoren: Viele Arzneimittel wirken auf bestimmte Rezeptoren ein, die in der Aussenhülle unserer Körperzellen sitzen. Einer dieser Rezeptoren ist der sogenannte Beta-1-Adrenorezeptor. Er ist unter anderem für das buchstäbliche Herzklopfen verantwortlich. Wie er Signale ins Zellinnere überträgt, liess sich nun im Detail aufklären. Dies wird helfen, die Wirkmechanismen vieler Arzneien deutlich besser zu verstehen.

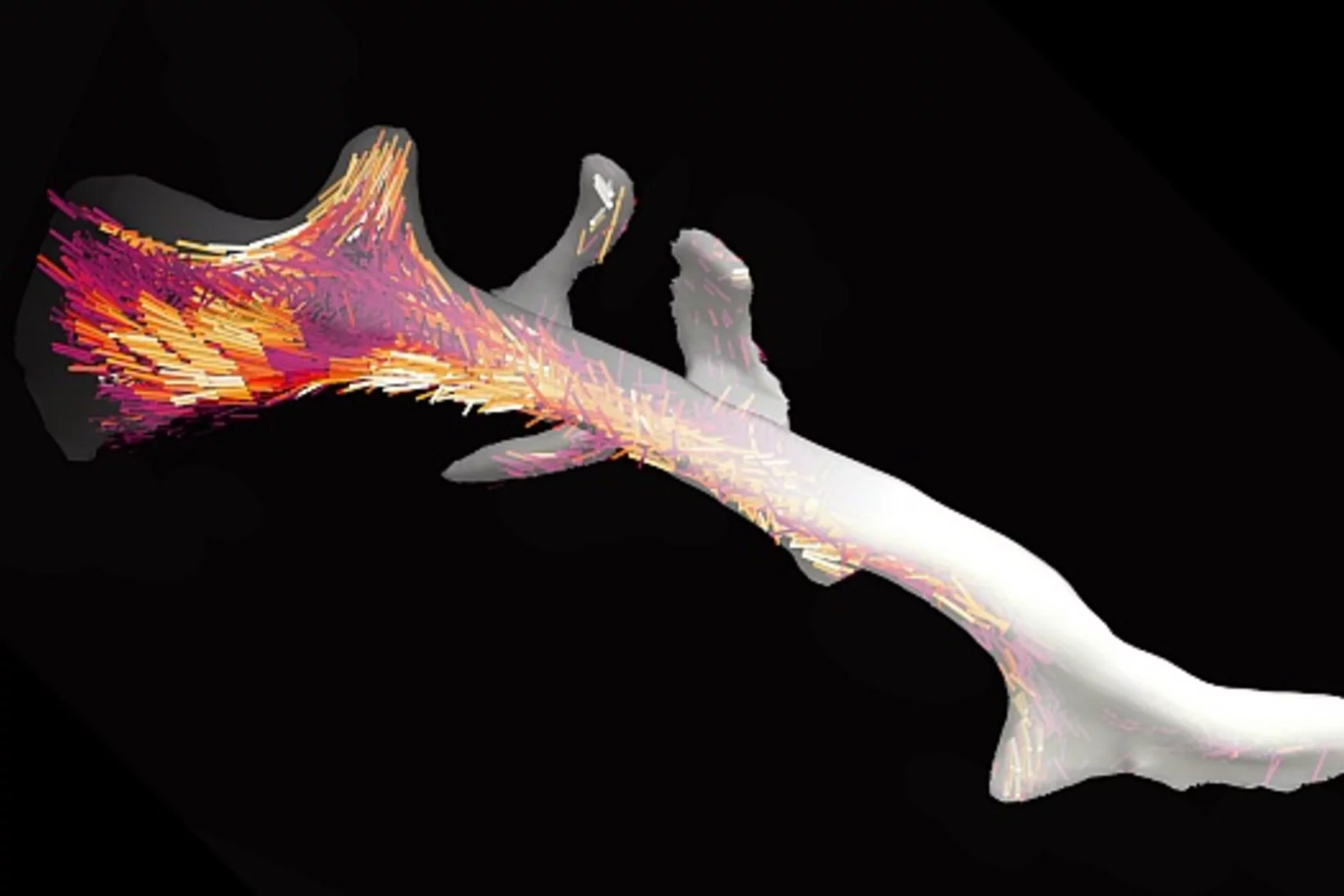

3-D-Nanostruktur eines Knochens sichtbar gemacht

Knochen bestehen aus winzigen Fasern, die etwa tausend Mal feiner sind als ein menschliches Haar. Mit einer neuartigen computerbasierten Auswertungsmethode konnten Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI zum ersten Mal die Anordnung dieser Nanostrukturen innerhalb eines gesamten Knochenstücks sichtbar machen.

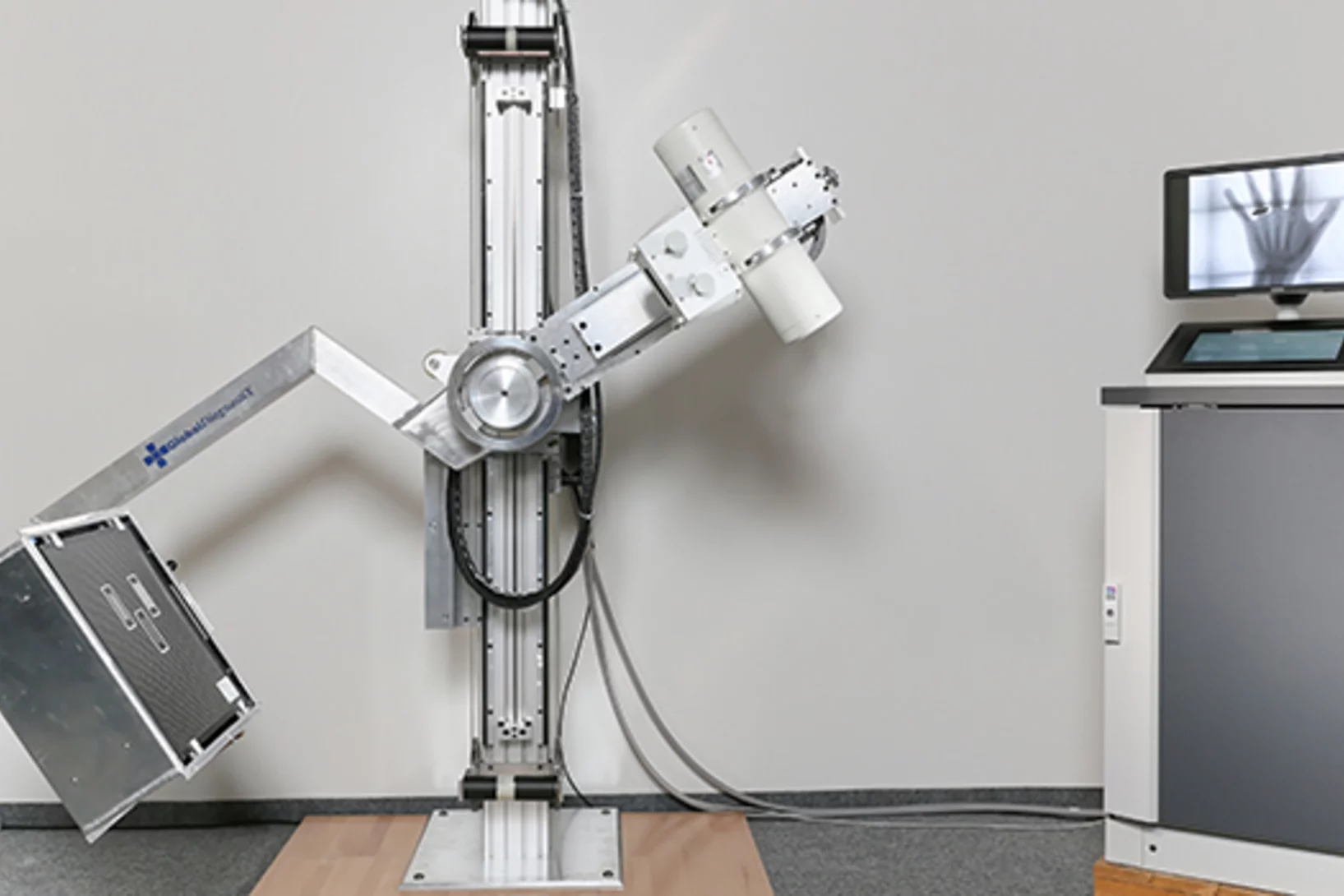

Robustes Röntgengerät für Entwicklungsländer

Das Paul Scherrer Institut PSI ist an einem Projekt mehrerer Forschungsinstitute (unter Leitung der EPFL) beteiligt, ein Röntgengerät speziell für Entwicklungsländer zu entwickeln. Das Gerät soll mit tropischem Klima zurechtkommen sowie einfach zu reparieren und kostengünstig sein. PSI-Forschende konzentrieren sich dabei auf das Herstellen eines kostengünstigen Detektors, der für die Bildaufnahmen benötigt wird. Vergleichbar mit einem Chip in einer Digitalkamera registriert der Detektor das Röntgenlicht.

Neue Details der Reizübertragung in Lebewesen aufgedeckt

Forschende decken neue Details darüber auf, wie die Zellen von Lebewesen Reize verarbeiten. Im Mittelpunkt stehen sogenannte G-Proteine, die helfen, Reize, die von aussen bei einer Zelle ankommen, ins Zellinnere weiterzuleiten. Die Studie zeigt erstmals, welcher Teil der G-Proteine für deren Funktion entscheidend ist . Von den Ergebnissen berichten Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI, der ETH Zürich, des Pharmaunternehmens Roche und des britischen MRC Laboratory of Molecular Biology in der jüngsten Ausgabe des Fachmagazins Nature Structural and Molecular Biology.

Schneller zum Porträt des Proteins

Alle Lebewesen, vom Bakterium bis zum Menschen, sind für die Verrichtung ihrer vitalen Funktionen auf Proteine angewiesen. Wie die Proteine ihre Aufgaben erfüllen, hängt von ihrer Struktur ab. Forschende des Paul Scherrer Instituts haben nun eine neuartige Methode entwickelt, um die Kristallstruktur von Proteinen mithilfe von Röntgenlicht schneller herauszufinden. Dies könnte in Zukunft auch die Entwicklung neuer Medikamente beschleunigen. Die Studie wird am 15. Dezember im Fachmagazin Nature Methods veröffentlicht.

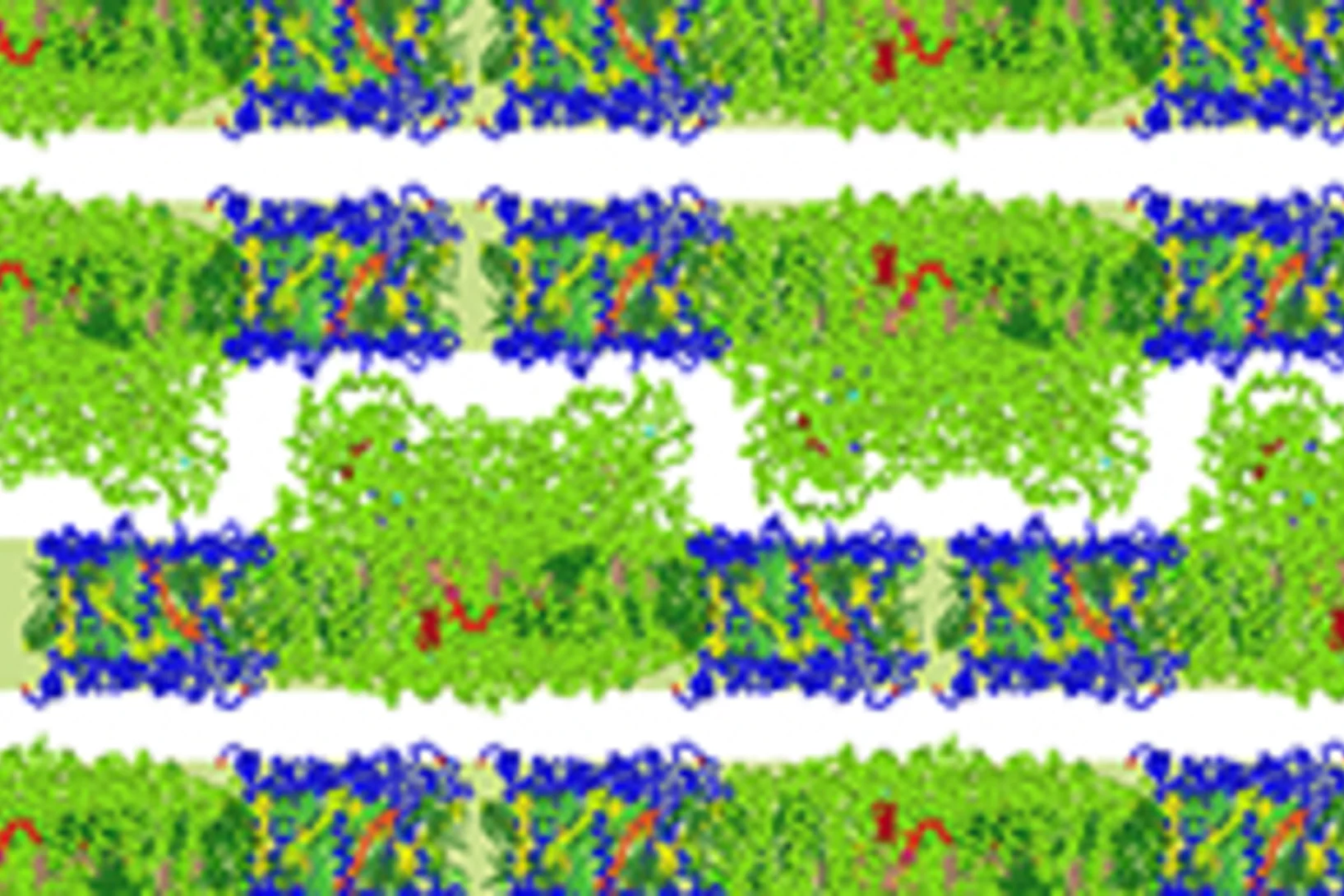

Neue Erkenntnisse über Fotosynthese

Unsere Vorstellung davon, wie Algen und Pflanzen auf Licht reagieren, muss aufgrund neuer Experimente revidiert werden. Bei bestimmten Lichtverhältnissen wird bei der Fotosynthese die Anordnung der sonst ordentlich gestapelten und ausgerichteten, lichtempfindlichen Membranen in den Algen gestört. Dabei werden die in die Membranen eingebetteten Lichtsammelproteine grösstenteils deaktiviert, bewegen sich aber nicht. Bisher war man davon ausgegangen, dass sich die Lichtsammelproteine in den Membranen hin- und herbewegen.

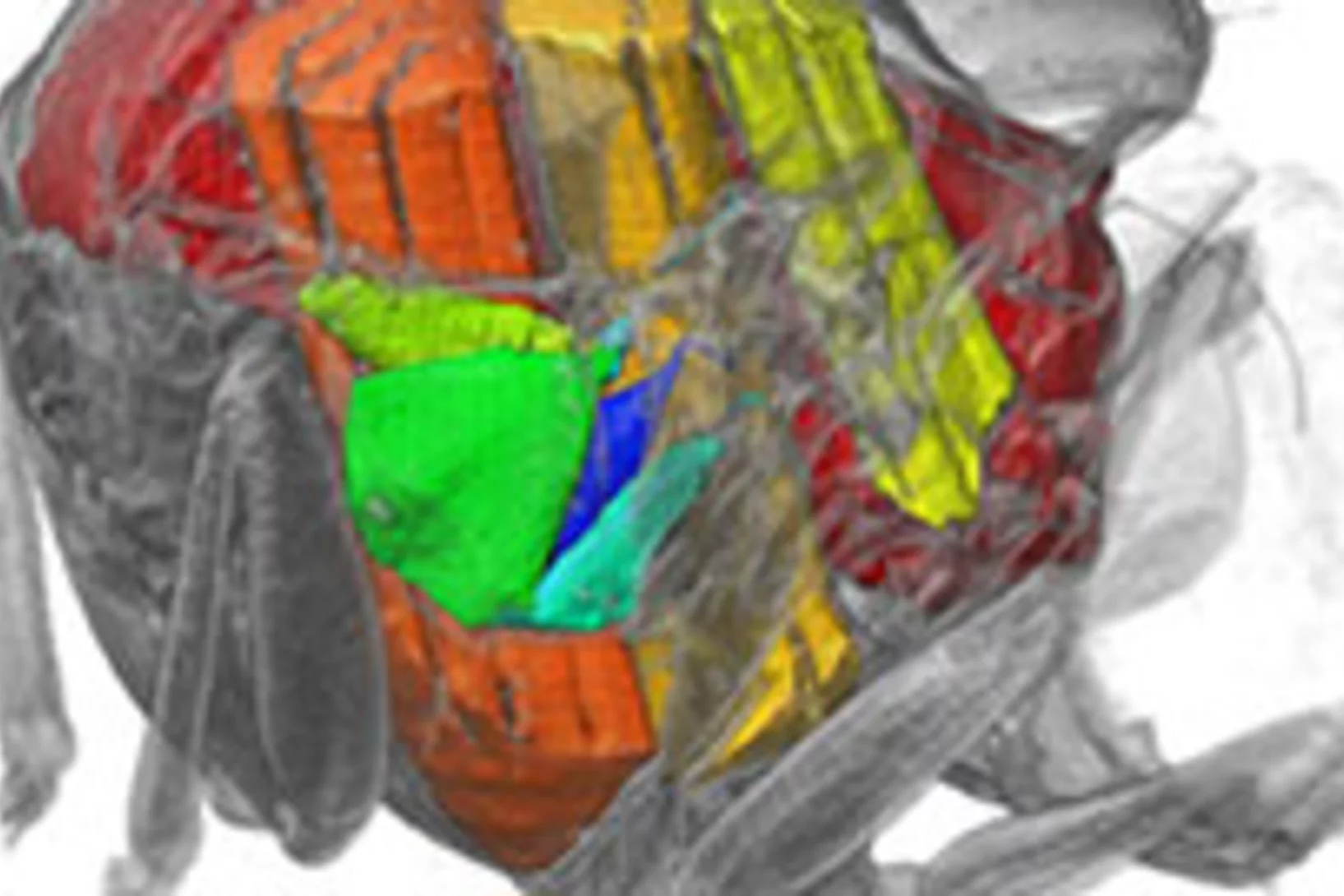

3-D-Film zeigt das Innere fliegender Insekten

Mithilfe von Röntgenlicht aus der SLS konnten Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der Flugmuskeln von Fliegen in 3-D erstellt werden. Ein Team von Wissenschaftlern der Oxford University, des Imperial Colleges (London) und des Paul Scherrer Instituts PSI entwickelte ein bahnbrechendes, neuartiges CT-Aufnahmeverfahren, mit dem sie das Innere von fliegenden Insekten filmen konnten. Die Filme gewähren einen Einblick in die Tiefe eines der komplexesten Mechanismen der Natur und zeigen, dass Strukturverformungen entscheidend dafür sind, wie eine Fliege ihren Flügelschlag steuert.

Ein Infektionswerkzeug mit metallischem Kern

Dank der Analyse von Proteinproben am PSI konnten Lausanner Forscher zeigen, mit welchem Instrument Bakterien Krankheiten übertragenForscher der ETH Lausanne EPFL haben mit bisher ungekannter Genauigkeit beschrieben, wie ein bestimmter Typ von Bakterien bei der Übertragung von Krankheiten vorgeht. Die Wissenschaftler um Petr Leiman, Assistenzprofessor am Labor für Strukturbiologie und Biophysik der EPFL, konnten zeigen, dass die Spitze des von den Bakterien benutzten Ansteckungswerkzeugs aus einem PAAR-Protein besteht, das ein Metallatom umgibt und spitz zuläuft. Grundlage der Erkenntnisse bilden Messungen an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS, einer der drei Grossforschungsanlagen des Paul Scherrer Instituts PSI.

Wie Botox an Nervenzellen bindet

Botox ist ein hochgefährliches Gift, das Lähmungen verursacht. In der Kosmetik wird es zur zeitweiligen Beseitigung von Falten und in der Medizin etwa als Mittel gegen Migräne oder zur Korrektur von Strabismus (Schielen) eingesetzt. Ein Forschungsteam hat nun bestimmt, wie das Toxinmolekül an die Nervenzelle bindet, deren Aktivität vom Gift blockiert wird. Die Ergebnisse können nützlich für die Entwicklung verbesserter Medikamente sein, bei denen die Gefahr einer Überdosierung geringer ist als bisher.

Die Ursprünge der ersten Fische mit Zähnen

Mit Hilfe von Röntgenlicht aus der Synchrotron Lichtquelle Schweiz des PSI ist es Paläontologen der Universität Bristol gelungen, ein Rätsel um den Ursprung der ersten Wirbeltiere mit harten Körperteilen zu lösen. Sie haben gezeigt, dass die Zähne altertümlicher Fische (der sogenannten Conodonten) unabhängig von den Zähnen und Kiefern heutiger Wirbeltiere entstanden sind. Die Zähne dieser Wirbeltiere haben sich vielmehr aus einem Panzer entwickelt, der dem Schutz vor den Conodonten, den ersten Raubtieren, diente.

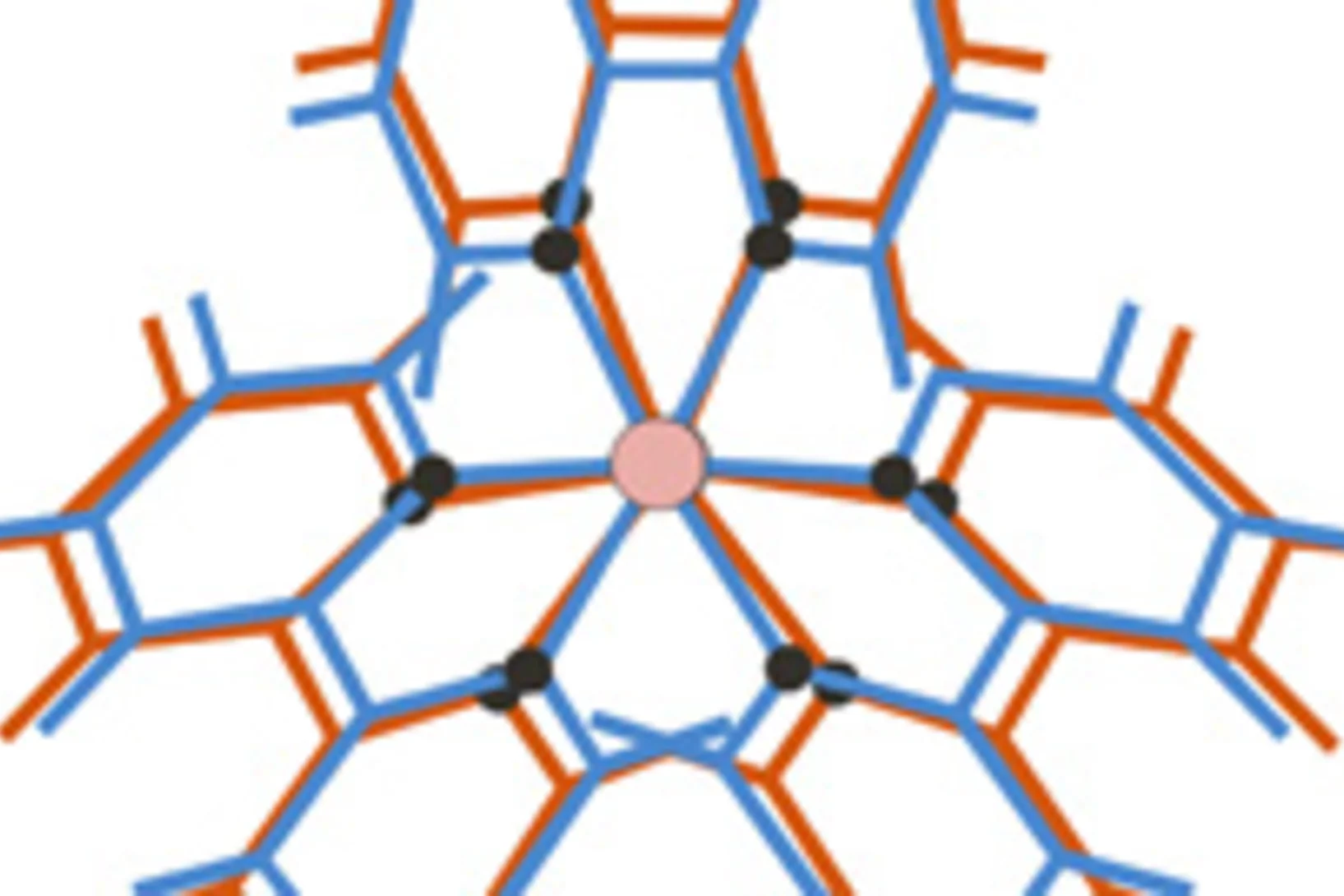

Einblick in die Schaltzentralen der Zellkommunikation

Zahlreiche Prozesse in unserem Körper wie das Sehen, Riechen oder Schmecken werden durch eine wichtige Familie von Sensoren auf der Oberfläche von Zellen bewerkstelligt, die man G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR) nennt. Forscher haben nun die bislang bekannten räumlichen Strukturen von GPC-Rezeptoren verglichen und ein stabilisierendes Gerüst von feinen Verstrebungen entdeckt, das charakteristisch ist für die Architektur der gesamten GPCR-Familie. Das Wissen um diese im Lauf der Evolution konservierten Baumerkmale kann für die Entwicklung neuer Medikamente von erheblichem Nutzen sein.

Wie stabilisierte Zellfasern Krebszellen am Teilen hindern

Die unter dem Schlagwort Chemotherapie verwendeten Krebsmedikamente hindern Zellen daran sich zu teilen. Da sich die Zellen in einem wachsenden Tumor häufiger teilen als andere, werden Tumorzellen besonders stark geschädigt. Forscher des Paul Scherrer Instituts und der ETH Zürich haben nun für eine Klasse solcher Medikamente den genauen Wirkmechanismus aufgeklärt. Die gewonnenen Informationen sind so exakt, dass man nun gezielt Medikamente entwickeln könnte, die noch besser an ihre Aufgabe angepasst sind.

Der evolutionäre Ursprung unserer Zähne

Bislang war umstritten ob die frühesten Wirbeltiere, die Kiefer hatten, schon Zähne besassen oder nicht. Nun hat ein international zusammengesetztes Forschungsteam gezeigt, dass der urzeitliche Fisch Compagopiscis bereits Zähne hatte. Das deutet darauf hin, dass Zähne in der Evolution gemeinsam mit den Kiefern entstanden sind à oder zumindest kurz danach. Federführend bei dem Projekt waren Forscher der Universität Bristol (England), die entscheidenden Untersuchungen sind an der SLS durchgeführt worden.

Nobelpreiswürdig: G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Robert J. Lefkowitz und Brian K. Kobilka. Sie haben herausgefunden, wie eine Familie von Rezeptoren funktioniert, die man G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR) nennt. Auch am PSI leisten Wissenschaftler Beiträge auf diesem Forschungsgebiet.

Alzheimer-Plaques in 3D

Forschern ist es gelungen, dreidimensionale Aufnahmen der räumlichen Verteilung von Amyloid-Plaques in Gehirnen von an Alzheimer erkrankten Mäusen zu erstellen. In diesen Untersuchungen kam ein neues Verfahren zur Anwendung. Es handelt sich um eine ausserordentlich präzise Methode, die zu einem besseren Verständnis dieser Erkrankung beitragen kann. Die Wissenschaftler hoffen, dass dieses Verfahren künftig die Grundlage einer neuen zuverlässigen Diagnose bilden wird. Die Ergebnisse wurden gemeinsam von zwei Forscherteams à einem am Paul Scherrer Instituts (PSI) und der ETH Zürich und einem an der ETH Lausanne (EPFL) à erzielt.

Wie der Körper Fremdes von Eigenem unterscheiden - wesentliche Struktur aufgeklärt

Ähnlich einem Schredder zerlegt das Immunoproteasom Eiweisse in kleine Bruchstücke, die dann an der Oberfläche der Zelle präsentiert werden. Werden diese Eiweissteile als körperfremd erkannt, vernichtet das Immunsystem die Zelle. Bei Autoimmunerkrankungen wie Rheuma ist dieser Prozess gestört. Helfen könnte da, das Immunoproteasom zu hemmen. Mit Hilfe von Messungen am Paul Scherrer Institut ist es nun erstmals gelungen, die Struktur des Immunoproteasoms aufzuklären und Angriffsstellen für neue Medikamente aufzuzeigen.

Fossile Vorläufer der ersten Tiere

Einzellige Organismen, die vor über einer halben Milliarde Jahre gelebt haben und deren Fossilien in China gefunden wurden, sind wohl die unmittelbaren Vorläufer der frühesten Tiere. Die amöbenartigen Einzeller haben sich in einer Weise in zwei, vier, acht usw. Zellen geteilt, wie es heute tierische (und menschliche) Embryonen tun. Die Forscher glauben, dass diese Organismen einem der ersten Schritte vom Einzeller zum Vielzeller in der Entwicklung richtiger Tiere entsprechen.

Wenn die Datenleitung in die Zelle versagt

Lebende Zellen empfangen dauernd Informationen von aussen, die über Rezeptoren in das Zellinnere weitergeleitet werden. Genetisch bedingte Fehler in solchen Rezeptoren sind der Grund für zahlreiche Erbkrankheiten darunter verschiedene hormonelle Funktionsstörungen oder Nachtblindheit. Forschern des Paul Scherrer Instituts ist es nun erstmals gelungen, die exakte Struktur eines solchen fehlerhaften Rezeptors aufzuklären.

Nanoforscher untersuchen Karies

Forscher der Universität Basel und des Paul Scherrer Instituts konnten im Nanomassstab zeigen, wie sich Karies auf die menschlichen Zähne auswirkt. Ihre Studie eröffnet neue Perspektiven für die Behandlung von Zahnschäden, bei denen heute nur der Griff zum Bohrer bleibt. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Nanomedicine» veröffentlicht.

Pflanzen schaffen sich Wasservorrat im Boden

Ein internationales Forschungsteam hat in Experimenten am Paul Scherrer Institut gezeigt, dass der Boden in der Nähe der Wurzel mehr Wasser enthält als weiter weg. Offenbar legen sich die Pflanzen einen kleinen Wasserspeicher an, der ihnen über kürzere Trockenperioden hinweghelfen kann. Die Ergebnisse wurden durch Experimente mit Neutronentomografie möglich.

Unseren frühen Vorfahren in den Kopf (und in die Nase) geschaut

Der Umbau des Gehirns und der Sinnesorgane dürfte den Erfolg der Wirbeltiere, eines der grossen Rätsel der Evolutionsbiologie, erklären à so die Aussage einer Arbeit, die heute im Wissenschaftsjournal Nature erschienen ist. Die Forschenden konnten das Rätsel durch Untersuchungen des Gehirns eines 400 Millionen Jahre alten versteinerten Fisches à eines evolutionären Bindeglieds zwischen den heute lebenden kiefertragenden Wirbeltieren und den Kieferlosen.

Röntgen-Methode hilft Hirnerkrankungen besser zu verstehen

Ein internationales Forschungsteam hat eine neue Methode entwickelt, mit der man detaillierte Röntgenbilder von Hirngewebe erstellen kann. Die Methode wurde verwendet, um die Myelinscheide der Nervenfasern sichtbar zu machen. Schäden an der Myelinscheide führen zu verschiedenen Erkrankungen wie etwa Multiple Sklerose. Die Anlage, an der diese Aufnahmen erstellt werden können, wird an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des Schweizer Paul Scherrer Instituts betrieben.

Grundstrukturen des Sehens entschlüsselt

Am Anfang des Sehvorgangs steht die Wechselwirkung des Lichts mit dem Protein Rhodopsin. Dieses enthält den eigentlichen Lichtsensor, der angeregt wird, seine Form zu verändern und so den Rest des Vorgangs anzustossen. Forscher haben die Struktur des Rhodopsinmoleküls in dem kurzlebigen angeregten Zustand bestimmt und so ein genaues Bild der ersten Stufe des Sehvorgangs geliefert.

Dem Rätsel der Centriolen-Bildung auf der Spur

In menschlichen Zellen finden sich stammesgeschichtlich sehr alte Funktionseinheiten, die als Centriolen bezeichnet werden. Ein Forscherteam vom PSI und der ETH Lausanne hat nun erstmals ein Modell für die Bildung der Centriolen vorgestellt. Das erstaunende Ergebnis ist, dass die Neuner-Symmetrie des Centriols durch die Fähigkeit eines einzelnen Proteins sich selbst zu organisieren zustande kommt.

Die Nanomaschinen des Lebens verstehen

Ribosomen sind die Proteinfabriken der lebenden Zellen à und selbst auch hochkomplexe Biomoleküle. Eine französische Forschungsgruppe hat nun erstmals die Struktur von Ribosomen in eukaryotischen Zellen bestimmt, also in komplexen Zellen, die über einen Zellkern verfügen. Ein wesentlicher Teil der Experimente wurde an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des Paul Scherrer Instituts durchgeführt.

Effizienter Gentransfer nun auch in Säugerzellen möglich

Wissenschaftler am Paul Scherrer Institut entwickelten ein neues Verfahren, das auch zur Entwicklung von neuen Medikamenten genutzt werden kann.Die Gentechnik ist aus der modernen Biologie nicht mehr wegzudenken. Sie liefert Werkzeuge, mit denen Forscher Gene aus dem Erbgut von Zellen herausschneiden, verändern und einfügen können. Die stabile Einführung mehrerer Gene in Säugetierzellen gilt zwar als Schlüsseltechnologie, die verfügbaren Methoden waren bislang aber äusserst ineffizient. Wissenschaftler am PSI haben nun eine neuartige Technik entwickelt.

Fortschritt für die Knochen-Forschung

Hochauflösendes Verfahren zur Nano-Computertomographie entwickeltEin neuartiges Nano-Tomographie-Verfahren, das von einem Team der TU München, des Paul Scherrer Instituts und der ETH Zürich entwickelt wurde, erlaubt erstmals computertomographische Untersuchungen feinster Strukturen mit einer Auflösung im Nanometerbereich. Mit Hilfe der neuen Methode können etwa dreidimensionale Innenansichten fragiler Knochenstrukturen erstellt werden.

Neues Röntgenverfahren unterscheidet, was bisher gleich aussah

Auf Bildern, die mit Phasenkontrastverfahren erzeugt werden, kann man Gewebe unterscheiden, das auf gewöhnlichen Röntgenbildern fast gleich aussieht: etwa Muskeln, Knorpel, Sehnen oder Weichteiltumore. Forschende des Paul Scherrer Instituts und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben das Verfahren so weiterentwickelt, dass es in Zukunft einfacher zu handhaben sein wird. Das könnte helfen, Tumore zu erkennen oder gefährliche Gegenstände im Gepäck sichtbar zu machen.

Protonenpumpe sorgt für Energie aus Nahrung und Sauerstoff

Es ist ein zentraler Vorgang des Lebens: Nahrung verbindet sich mit Sauerstoff; dabei wird Energie frei und für unterschiedliche Prozesse im Organismus verfügbar. Mit Hilfe von Untersuchungen an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS am Paul Scherrer Institut konnten Forscher einen entscheidenden Teil dieses Vorgangs auf molekularer Ebene erklären.

Den Lebensnerv des Tumors treffen

Um wachsen zu können, muss ein Krebstumor von Blut- und Lymphgefässen durchzogen sein, die ihn mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen und durch die der in der Zelle entstehende Abfall entsorgt werden kann. Nun wurde ein wesentlicher Mechanismus aufgeklärt, durch den Tumore umliegende Gefässe veranlassen, sich zu verzweigen und in den Tumor hineinzuwachsen. Dieses Wissen kann in Zukunft für die weitere Entwicklung neuer Medikamente verwendet werden, die das Wachstum der Gefässe verhindern und so den Tumor aushungern.

Chemie-Nobelpreisträger 2009 forscht am Paul Scherrer Institut

Das Paul Scherrer Institut gratuliert Professor Venkatraman Ramakrishnan zum Erhalt des diesjährigen Nobelpreises für Chemie. Ramakrishnan ist langjähriger Nutzer der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des Paul Scherrer Instituts und führt hier regelmässig Experimente zur Bestimmung der Struktur von Ribosomen durch, für die er nun den Nobelpreis erhalten hat.

Ticket für die Reise durch die Zelle

Publikation in Cell. Forscher entdecken Mechanismus für wesentliche Erkennungsvorgänge in lebenden Zellen. Über ihre Ergebnisse berichten die Forscher in der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift Cell.

Komplexe in den Griff bekommen

Die meisten Vorgänge in lebenden Zellen werden von molekularen Maschinen aus vielen Proteinen ausgeführt. Wissenschaftler von PSI und EMBL haben ein automatisiertes Verfahren zur Herstellung von solchen Multiprotein-Komplexen für die Forschung entwickelt.

Moleküle bei der Arbeit fotografiert

Publikation in Online-Ausgabe von Science. Röntgenblitze am Paul Scherrer Institut zeigen, wie sich Moleküle während des Ablaufs einer chemischen Reaktion verändern.

ETH-Forschende bestimmen die atomare Struktur der Fettsäure-Fabriken

von Säugetieren

ETH-Forschende bestimmen die atomare Struktur der Fettsäure-Fabriken von Säugetieren. Die Fettsäure-Synthase ist eine der komplexesten molekularen Maschinen der menschlichen Zelle. Sie bietet aussichtsreiche Ansatzpunkte für die Therapie von Krebs und Krankheiten, die durch Übergewicht begünstigt werden. Forschende der ETH Zürich haben nun die atomare Struktur einer Fettsäure-Synthase bestimmt.

Vitamin B12 ist das Trojanische Pferd der Krebsforscher am schweizerischen Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaft

Erste Klinische Studie soll Mitte Juni beginnen.

Scharfe Röntgenbilder im Krankenhaus und am Flughafen

Publikation in Nature. Forscher des Teams von Franz Pfeiffer am Paul Scherrer Institut (PSI) und der ETH Lausanne haben eine Methode zum Erstellen von Dunkelfeld-Röntgenbildern entwickelt, die mit gleicher Wellenlänge auskommt wie heute im Alltag verwendete Geräte. Mit Dunkelfeld-Bildern können Krankheiten wie Osteoporose, Brustkrebs oder Alzheimer in einem frühen Stadium diagnostiziert werden, auch lassen sich Sprengstoffe im Handgepäck sowie Haarrisse oder Korrosionsschäden in Werkstoffen identifizieren.