SLS

Cousin des Elektrons nach 86 Jahren gefunden

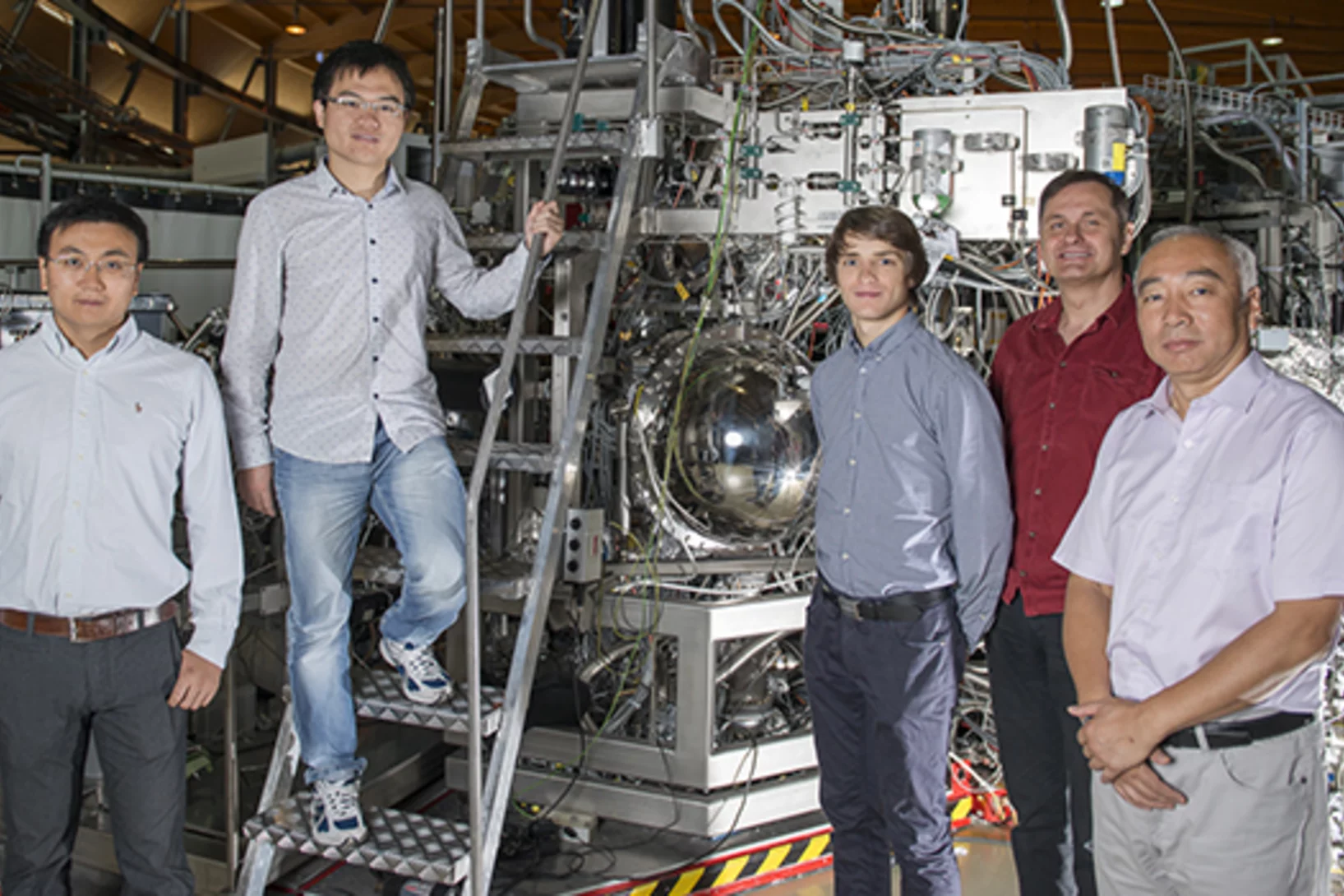

Physiker des Paul Scherrer Instituts PSI gemeinsam mit Kollegen aus China sowie von der ETH Zürich und der ETH Lausanne EPFL haben bei Versuchen an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS ein Teilchen nachgewiesen, dessen Existenz bereits vor 86 Jahren vorausgesagt worden war. Es handelt sich um ein Mitglied der Teilchenfamilie, zu denen auch das Elektron, der Träger elektrischer Ströme, gehört. Anders als das Elektron hat das neue Teilchen aber keine Masse und es kommt nur in einer bestimmten Klasse von Materialien vor, die als Weyl-Halbmetalle bezeichnet werden.

Struktur der Betonkrankheit

entschlüsselt

Wenn Brücken, Staumauern und andere Bauwerke aus Beton nach einigen Jahrzehnten von dunklen Rissen durchzogen sind, dann ist die sogenannte Betonkrankheit die Ursache. Wie das Material, das in diesen Rissen entsteht, auf der Ebene einzelner Atome aufgebaut ist, haben jetzt Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI und der Empa entschlüsselt - und dabei eine bislang unbekannte kristalline Anordnung der Atome entdeckt.

Röntgenforschung im Ufo

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS fällt zuerst durch ihr markantes Gebäude auf. Innen beeindruckt sie mit Spitzenforschung. Ein Streifzug durch die Welt, in der Elektronen Slalomkurse einlegen und Röntgenstrahlen Proteine entschlüsseln.

Der Schlüssel für schnelles Aufladen einer Lithiumionen-Batterie

Lithiumeisenphosphat-Batterien sind sehr langlebig und lassen sich relativ schnell aufladen. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI, der ETH Zürich und der Forschungs- und Entwicklungslabore von Toyota zeigen in einer neuen Studie die Gründe für diese Eigenschaften. Die Erkenntnisse wurden möglich dank Messungen mit einer neuen Methode an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des PSI.

Auf der Suche nach dem kleinsten Bit

Für immer kompaktere Speichermedien der Zukunft müssen magnetische Bereiche – die Speicherbits – immer kleiner werden. Doch wie klein kann ein Magnet überhaupt werden? Frithjof Nolting und seine Kollegen erforschen am Paul Scherrer Institut PSI den Nanomagnetismus.

Sieben Nanometer für die Elektronik der Zukunft

Forschenden des Paul Scherrer Instituts ist es gelungen, in einem Halbleitermaterial regelmässige Muster zu erzeugen, die 16 Mal kleiner sind als diejenigen heutiger Computer-Chips. Damit haben sie einen wichtigen Schritt zu noch kleineren Computerbauteilen gemacht. Strukturen dieser Grösse sieht die Industrie als Standard für das Jahr 2028 vor.

Gemeinsam statt einsam

An SwissFEL und SLS Biomoleküle entschlüsseln: Proteine sind ein begehrtes, aber widerspenstiges Forschungsobjekt. Eine für Freie-Elektronen-Röntgenlaser wie dem zukünftigen SwissFEL des PSI entwickelte Methode soll ihre Erforschung nun ein grosses Stück vorantreiben. Dabei werden viele identische, kleine Proteinproben in kurzen Abständen hintereinander mit einem Röntgenstrahl durchleuchtet. Damit wird ein bisheriges Hauptproblem der Erforschung von Proteinen umgangen: Proben in ausreichender Grösse herzustellen.

Aus dem Innern einer Eierschale

Winzige Bläschen im Innern von Eierschalen liefern die Stoffe, die das Wachstum der Schale stimulieren und steuern. Mit einer neuartigen Tomografie-Technik haben Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI, der ETH Zürich und des niederländischen AMOLF-Instituts diese Bläschen erstmals in 3D abbilden können. Sie heben damit eine alte Einschränkung tomografischer Bilder auf und hoffen, dass eines Tages auch die Medizin von ihrer Methode profitiert.

Forschen Richtung Zukunft

Interview mit Gabriel AeppliSeit 2014 ist Gabriel Aeppli Leiter des Forschungsbereichs Synchrotronstrahlung und Nanotechnologie am PSI. Zuvor hat der gebürtige Schweizer in London ein führendes Forschungszentrum für Nanotechnologie aufgebaut. Im Interview erläutert Aeppli wie sich die Forschungsansätze der Zukunft an den Grossforschungsanlagen des PSI umsetzen lassen und spricht über seinen Blick auf die Schweiz.

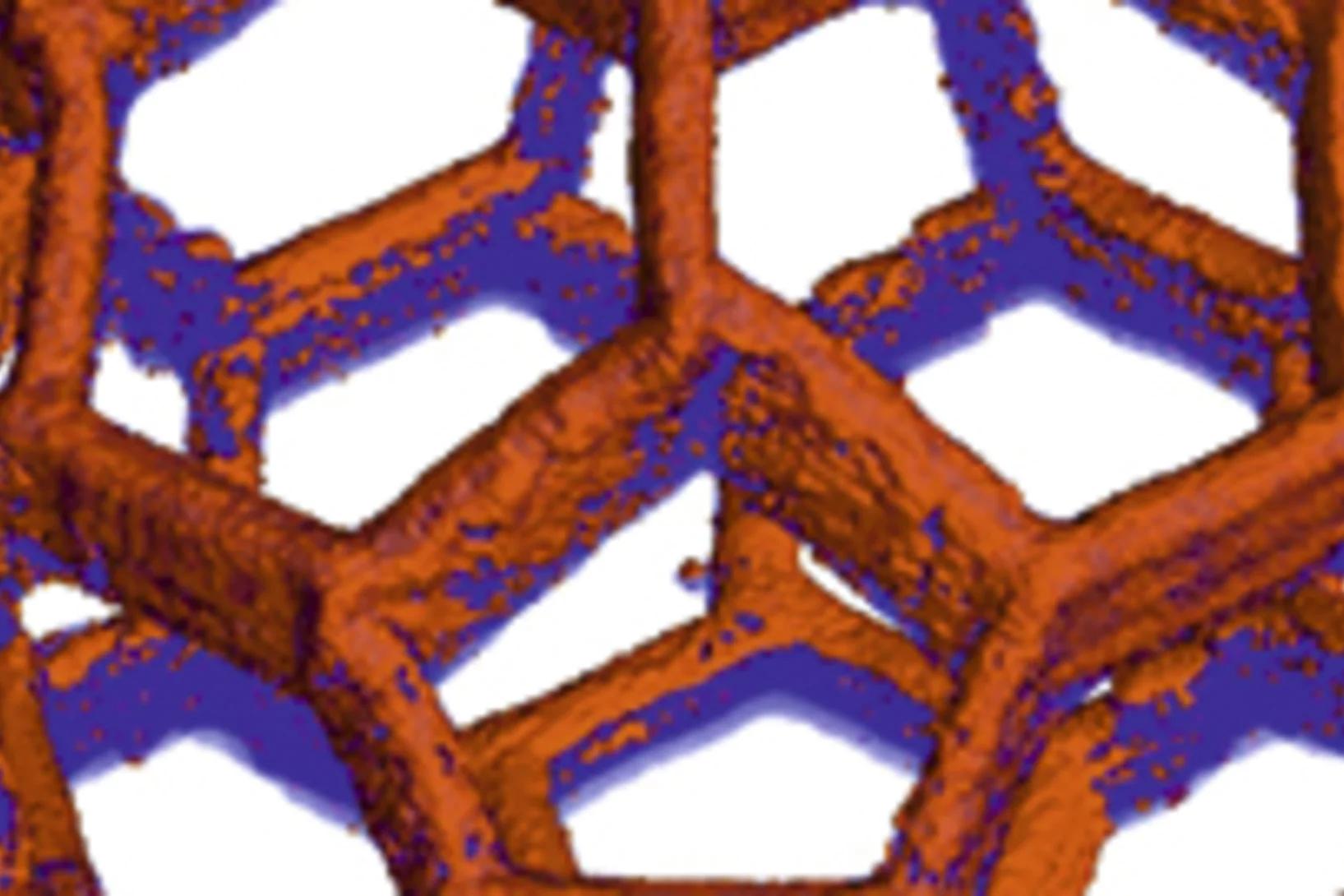

Nanometer in 3-D

Forschende haben 3-D-Bilder winziger Objekte erzeugt und konnten dabei sogar 25 Nanometer grosse Details (1 Nanometer = 1 Millionstel eines Millimeters) sichtbar machen. Dabei haben sie nicht nur die Form der Untersuchungsgegenstände bestimmen können, sondern auch gezeigt, wie ein bestimmtes chemisches Element (Kobalt) darin verteilt ist und ob es in einer chemischen Verbindung oder in Reinform vorliegt.