Forscher der Universität Freiburg (Schweiz) und des Paul Scherrer Instituts PSI entdecken neue Form der Koexistenz zwischen Supraleitung und Magnetismus.

Ferromagnetismus und Supraleitung vertragen sich eigentlich nicht. In herkömmlichen Materialien treten sie deshalb auch nicht gemeinsam auf. Eine Koexistenz lässt sich aber erzwingen, indem man abwechselnd dünne Schichten von Ferromagneten und Supraleitern anordnet. Forscher der Universität Freiburg (Schweiz) und des Paul Scherrer Instituts haben nun untersucht, was geschieht, wenn man dabei einen Hochtemperatur-Supraleiter verwendet. Ihr Ergebnis: der Hochtemperatur-Supraleiter gibt den Ton an

und verändert den Zustand des Ferromagneten grundlegend. Über diese neue Variante im Wettstreit zwischen der Supraleitung und dem Ferromagnetismus berichten sie ab Montag, 16. Februar 2009 in der Online-Ausgabe des Wissenschafts-Journals Nature Materials.

Die Kompromisszustände

, die sich aus dem Wettstreit zwischen Supraleitung und Ferromagnetismus ergeben, haben oft Eigenschaften, die für zukünftige technische Anwendungen nützlich sein könnten – z.B. für Quantencomputer.

Wie dänische Bauklötze

Für ihre Untersuchungen haben die Forscher abwechselnd 10 Nanometer dünne Schichten aus dem Hochtemperatur-Supraleiter Y0.6Pr0.4Ba2Cu3O7 und dem Ferromagneten La2/3Ca1/3MnO3 angeordnet. Dabei nutzten wir aus, dass sich diese Oxide, ähnlich wie die berühmten dänischen Bauklötze, sehr gut aufeinander stapeln und so zu Schichtstrukturen von sehr hoher Qualität kombinieren lassen.

erläutert PSI-Forscher Christof Niedermayer die Wahl der verwendeten Materialien.

Unerwartete Beeinflussung

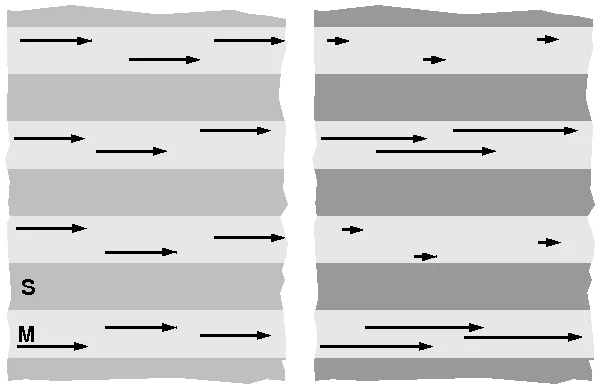

Im Experiment waren anfangs alle ferromagnetischen Schichten gleich stark magnetisiert. Kühlten die Forscher ihre Probe aber so stark ab, dass die Supraleiterschichten ihren elektrischen Widerstand verloren, änderte sich die Magnetisierung schlagartig: nun war jede zweite Schicht fast doppelt so stark magnetisiert wie zuvor, die anderen so gut wie gar nicht mehr. Die Forscher erklären sich diesen überraschenden Effekt damit, dass es in dem magnetischen Material mehrere mögliche Zustände gibt. Welcher tatsächlich angenommen wird, hängt sehr empfindlich von den äusseren Bedingungen ab – etwa von dem Übergang zur Supraleitung in den Nachbarschichten. Dass das den Effekt erklären könnte, zeigt sich auch darin, dass er von weiteren Faktoren abhängt wie den inneren Spannungen im Substrat, also der Unterlage, auf der die Schichten aufgetragen sind. Diese Schichtsysteme untersuchten die Forscher an der Neutronenquelle SINQ des Paul Scherrer Instituts. Dabei nutzten sie aus, dass polarisierte Neutronen magnetische Strukturen im Inneren einer Probe mit atomarer Genauigkeit bestimmen können.

Anwendung?

Dünnschichtsysteme aus magnetischen Materialien haben dank ihrer ungewöhnlichen Eigenschaften die moderne Elektronik revolutioniert und so könnte auch dieser neue Effekt interessante Anwendungen finden. Welchen konkreten Nutzen diese Systeme haben, wird erst die Zukunft zeigen. Unsere Arbeit zeigt aber zumindest, dass Schichtstrukturen aus Oxiden ein erstaunlich umfangreiches Repertoire an ungewöhnlichen Eigenschaften zu bieten haben.

betont Prof. Christian Bernhard vom Fribourg Center for Nanomaterials – FriMat

der Universität Freiburg.

Kontakt

Originalveröffentlichung

-

Hoppler J, Stahn J, Niedermayer C, Malik VK, Bouyanfif H, Drew AJ, et al.

Giant superconductivity-induced modulation of the ferromagnetic magnetization in a cuprate-manganite superlattice

Nature Materials. 2009; 8(4): 315-319. https://doi.org/10.1038/nmat2383

DORA PSI

About PSI

The Paul Scherrer Institute PSI develops, builds and operates large, complex research facilities and makes them available to the national and international research community. The institute's own key research priorities are in the fields of future technologies, energy and climate, health innovation and fundamentals of nature. PSI is committed to the training of future generations. Therefore about one quarter of our staff are post-docs, post-graduates or apprentices. Altogether PSI employs 2300 people, thus being the largest research institute in Switzerland. The annual budget amounts to approximately CHF 450 million. PSI is part of the ETH Domain, with the other members being the two Swiss Federal Institutes of Technology, ETH Zurich and EPFL Lausanne, as well as Eawag (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology), Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) and WSL (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research). (Last updated in June 2025)