An der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS zeigt die röntgenmikrotomografische Aufnahme eines winzigen 400 Millionen Jahre alten Fisches, wie seine auf das Ausweichen vor Räubern ausgelegte Anatomie ihn befähigte, selbst zum Jäger zu werden, nachdem Kiefer entstanden waren.

Ein internationales Team unter der Leitung von Wissenschaftlern des Kanadischen Naturkundemuseums und der Universität von Chicago hat anhand eines winzigen Fossils von der Grösse eines Fingernagels das Gehirn, das Herz und die Flossen eines ausgestorbenen Fisches mit dem Namen Norselaspis glacialis rekonstruiert. Dabei entdeckten sie Hinweise darauf, dass sich dieser Fisch schon lange vor der Entstehung von Kiefern und Zähnen – Anpassungen, durch die eine bessere Nahrungsaufnahme möglich wurde – zu einer flink schwimmenden, auf die Sinne optimierten Lebensweise entwickelt hatte.

«Dies sind die Vorboten eines Schlüsselmoments in unserer eigenen frühesten Evolutionsgeschichte», sagt Tetsuto Miyashita, Forscher am Kanadischen Naturkundemuseum und Hauptautor der neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde.

Kiefer haben alles verändert – aber vielleicht nicht als Erstes

Fische gibt es schon seit 500 Millionen Jahren. Die ersten Arten lebten in der Nähe des Meeresbodens. Als sie aber Kiefer und Zähne entwickelten, änderte sich alles: Vor 400 Millionen Jahren beherrschten kiefertragende Fische bereits die Wassersäule. Letztendlich sind alle Gliedertiere – einschliesslich des Menschen – aus der rasanten evolutionären Ausbreitung der Wirbeltiere hervorgegangen.

Lange wurde gerätselt, wie es zu diesem Schlüsselereignis gekommen ist. Der Standardlehre zufolge entwickelte sich zunächst der Kiefer, während sich andere Körperteile später anpassten, um eine neue räuberische Lebensweise zu ermöglichen. «Zu dieser Verwandlung besteht allerdings eine grosse Datenlücke», sagt Michael Coates, Professor und Lehrstuhlinhaber für Organismusbiologie und Anatomie an der Universität von Chicago und einer der leitenden Autoren der Studie. «Uns fehlen Momentaufnahmen aus der Fossilienüberlieferung, die uns dabei helfen würden, die Abfolge der Schlüsselereignisse zu bestimmen – und den Verlauf sowie die Richtung der Veränderungen zu rekonstruieren.»

Die neue Studie stellt die Vorstellung, dass der Kiefer zuerst kam, auf den Kopf. «Im Norselaspis, einem kieferlosen Fisch, entdeckten wir Merkmale, von denen wir dachten, sie kämen nur bei Fischen mit Kiefern vor», erklärt Miyashita, ehemaliger Postdoktorand im Labor von Coates in Chicago. «Dieses Fossil aus der Devonzeit vor mehr als 400 Millionen Jahren belegt, dass sich scharfe Sinne und ein kräftiges Herz lange vor der Entwicklung von Kiefer und Zähnen gebildet haben.»

Um diese Einblicke in das Innenleben von Norselaspis zu gewinnen, benötigte das Team aber auch eine zufällige Begegnung und ein besonderes Werkzeug.

Synchrotron-Röntgenstrahlen machen bisher unsichtbare Organe sichtbar

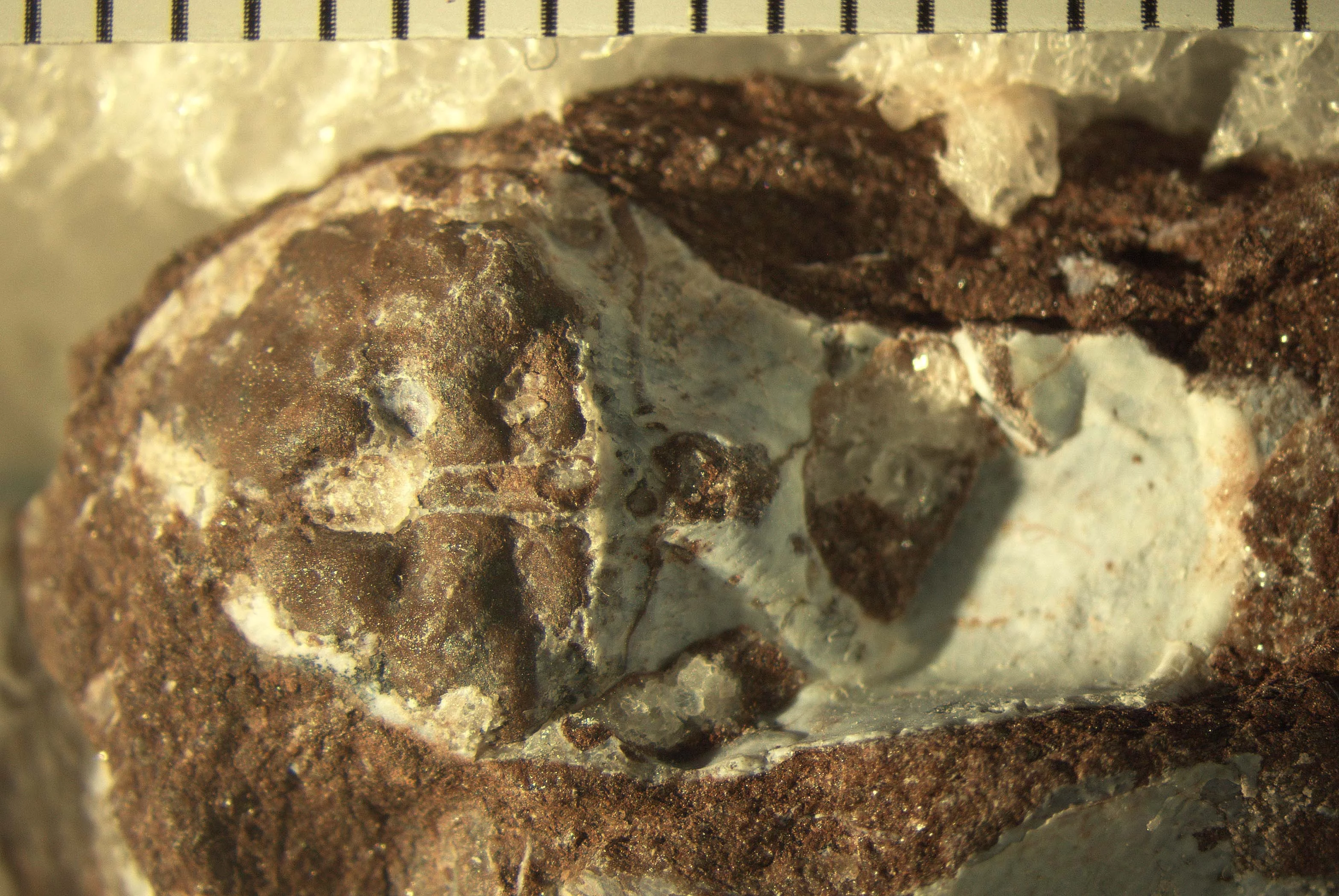

Das vom Team untersuchte Norselaspis-Fossil ist so hervorragend in einem Gesteinsfragment erhalten, dass die Forscher nach seiner Durchleuchtung darin Abdrücke des Herzens, der Blutgefässe, des Gehirns, der Nerven, der Innenohren und sogar der winzigen Muskeln erkennen konnten, die den Augapfel bewegten. Das Fossil verbarg sich in einem von Tausenden von Sandsteinbrocken, die 1969 während einer französischen paläontologischen Expedition in der norwegischen arktischen Inselgruppe Spitzbergen gesammelt worden waren.

Vierzig Jahre später spalteten Philippe Janvier und Pierre Gueriau, Co-Autoren der Studie, bei einer Sichtung der Gesteinsproben einen der Steine auf und entdeckten darin den perfekt erhaltenen, kaum anderthalb Zentimeter langen Schädel eines Norselaspis. Die Wissenschaftler brachten das Fossil in die Schweiz, um es mit hochenergetischen Röntgenstrahlen an der TOMCAT-Strahllinie der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS zu untersuchen.

«Wir setzten eine Technik ein, die als röntgentomografische Mikroskopie bezeichnet wird», sagt Federica Marone, TOMCAT-Strahllinienwissenschaftlerin an der SLS. «Dadurch konnten wir die 3D-Details des Fossils zerstörungsfrei und mit sehr hoher Auflösung untersuchen und nie zuvor gesehene Einblicke gewinnen.»

Das Ergebnis war atemberaubend. Die Röntgenbilder zeigten Querschnitt um Querschnitt mit erstaunlicher Detailgenauigkeit die feinen Knochenmembranen, die die Organe des Fisches umschlossen. Diese hauchdünnen Knochen zeichnen die inneren Konturen der Organe nach, die früher vom Skelett gestützt wurden.

«Neben der üblichen Absorption des Röntgenstrahls, der die Probe durchleuchtet, nutzten wir dessen winzige Brechung und konnten so den Kontrast zwischen ähnlichen Gewebearten erhöhen», erklärt Marone. «Dadurch gelang es uns, diese winzigen, nur ein Hundertstel Millimeter breiten Knochen abzubilden, auf denen die Abdrücke von Organen zu sehen sind, die heute nicht mehr existieren.»

Die röntgenmikrotomographische Aufnahme des winzigen 400 Millionen Jahre alten Fisches zeigt, wie seine auf die Flucht vor Raubtieren ausgerichtete Anatomie ihn zum Jäger werden liess, nachdem sich sein Kiefer entwickelt hatte. (Michael Coates)

Avocado-Ohren und ein Melonenherz

In Tausenden von Stunden am Computer wurden diese Röntgendaten digital zerlegt und zu einer anatomischen Karte des Fisches zusammengefügt.

«Dank dieses exquisiten digitalen Atlasses kennen wir die Anatomie des Norselaspis nun detaillierter als die vieler noch lebender Fische», erklärt Miyashita. So besass der Fisch zum Beispiel sieben winzige Muskeln, um seine Augäpfel zu bewegen, während der Mensch sechs hat. Er hatte übergrosse Innenohren, ein riesiges Herz und wie Umgehungsstrassen angeordnete Gefässe, um mehr Blut zu transportieren. «Hätte Norselaspis unsere Grösse, wären seine Innenohren von der Grösse einer Avocado und sein Herz wäre so gross wie eine Cantaloupe-Melone», sagt er.

Fische nutzen ihre Innenohre ähnlich wie wir Menschen, um Schwingungen, Orientierung und Beschleunigungen wahrzunehmen. Das geräumige Herz und der grössere Blutfluss gaben dem Tier eine höhere Leistungsfähigkeit. «Man könnte sogar sagen, Norselaspis hatte das Herz eines Hais unter der Haut eines Neunauges», so Miyashita.

Ausserdem besass der Fisch ein Paar angewinkelte, paddelartige Flossen hinter den Kiemen. Laut Coates wären diese für plötzliche Stopps, Sprints und Drehungen nützlich gewesen. Diese anatomischen Innovationen machten Norselaspis zu einem wendigen Sportwagen unter den eher trägen kieferlosen Fischen seiner Zeit.

Vom Fluchtkünstler zum Raubtier

Dieser dynamische Körperbau hat sich wahrscheinlich zunächst entwickelt, um Raubtieren auszuweichen und nicht um Beute zu jagen. Doch was bei kieferlosen Fischen schnelle Fluchtreaktionen auslöst, verschafft bekieferten Fischen einen Vorteil, um das Gegenteil zu erreichen: Nahrung effizient aufzuspüren und zu fangen.

«Als sich der Kiefer vor diesem Hintergrund entwickelte, führte dies zu einer entscheidenden Verknüpfung der Sinnes-, Schwimm- und Ernährungssysteme und mündete schliesslich in der aussergewöhnlichen Vielfalt und Fülle an Fischen im Devon», so Coates.

Die ersten Kiefer waren allerdings vermutlich besser geeignet, Nahrung zusammen mit Wasser und Schlamm aufzusaugen, als nach vorbeiziehender Beute zu schnappen. «Es ist keineswegs so, dass Bodenfresser einfach direkt zum Spitzenraubtier aufgestiegen sind», meint Miyashita.

Hinweise auf die Entstehung der Wirbeltiere

Die neue Studie stellt auch die Vorstellung infrage, dass sich die Schultern und Arme heutiger Tetrapode (Wirbeltiere mit vier Gliedmassen) aus abgewandelten Kiemenstrukturen entwickelt haben. Das Team verfolgte bei Norselaspis den Nerv, der zur Schulter führt, und stellte fest, dass er separat von den Nerven verläuft, die zu den Kiemen führen – ein klarer Beweis dafür, dass die eine Struktur nicht aus der anderen hervorgegangen ist. Das Team argumentiert stattdessen, dass sich die Schulter als neue Struktur entwickelt hat, mit einem neuen Bereich – dem Hals –, der den Kopf vom Rumpf trennt.

«Viele dieser entwicklungsgeschichtlichen Veränderungen betreffen die Verbindung von Kopf und Rumpf», so Miyashita. Bei primitiven kieferlosen Fischen ist der Kopf durchgängig mit dem Rumpf verbunden. Bei Wirbeltieren mit einem Kiefer sind diese beiden Bereiche dagegen durch einen Hals und eine Kehle voneinander getrennt. Norselaspis liegt dazwischen: Sein Kopf ist direkt mit der Schulter verbunden, ohne einen Hals – fast so, als würden beim Menschen die Arme hinter den Wangen herausragen. Die Organe an dieser Schnittstelle – etwa das Innenohr, die Schulter und das Herz – sind jedoch erweitert und umgestaltet, damit das Tier besser in seiner Umwelt zurechtkommt.

Die Paläontologen untersuchen immer noch die Frage, was diese Verwandlung ausgelöst hat. Manche, wie Christian Klug von der Universität Zürich, der nicht an der Studie beteiligt war, glauben, die Abstammungslinie von Norselaspis wäre in der Zeit der sogenannten Nektonrevolution entstanden, als Meeresorganismen begannen, sich in der Wassersäule nach oben zu bewegen. Damals ging es darum, schneller, geschickter und wendiger zu werden.

«Bei historischen Ereignissen betonen wir oft ein oder zwei symbolische Momente so sehr, dass sie zu Klischees werden. In diesem Sinne ist die Entwicklung des Kiefers wie der Schuss in Sarajewo, der 1914 den Ersten Weltkrieg auslöste», sagt Miyashita. «Es ist aber unerlässlich, den Kontext zu verstehen. Bei Norselaspis finden wir diesen Kontext tatsächlich im Herzen des Tieres.»

Seit den röntgentomographischen Messungen, die die Anatomie des Norselaspis ans Licht brachten, wurden die SLS und ihre Strahllinien umfassend modernisiert. Neben der ursprünglichen Strahllinie, die inzwischen aufgerüstet und in S-TOMCAT umbenannt wurde, umfasst das optimierte TOMCAT-Portfolio nun eine zweite, brandneue Strahllinie (I-TOMCAT) – eigens für Experimente mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz.

«Die neuen Möglichkeiten versetzen uns in die Lage, Details in Fossilien aufzuspüren, die bisher verborgen waren», sagt Marone. «Der Zugang zu dieser neuen Detailtiefe könnte unser Verständnis davon, wie sich das Leben auf der Erde entwickelt hat, tiefgreifend verändern.»

Kontakt

Originalveröffentlichung

-

Miyashita T, Janvier P, Tietjen K, Berenguer F, Schöder S, Marone F, et al.

Novel assembly of a head–trunk interface in the sister group of jawed vertebrates

Nature. 2025; 645: 686-691. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09329-9

DORA PSI