David Mannes, Forscher am Paul Scherrer Institut PSI, hat mithilfe von Neutronen einen archäologischen Schatz sichtbar gemacht – ein Miniaturschloss aus der Römerzeit, gefunden in Deutschland.

So etwas lässt archäologische Herzen höherschlagen: ein sehr kleines, schön verziertes und noch dazu goldenes Schloss aus der Römerzeit. Ein Sondengänger hatte es 2023 auf einem Acker in Westfalen gefunden und zu den Fachleuten vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) gebracht. Die bestimmten die Entstehungszeit – drittes oder viertes Jahrhundert nach Christus. Zudem liess sich feststellen, dass der Fund aus den römischen Provinzen stammte, von wo er dann auf unbekannten Wegen weit in den Norden, bis ins Westfälische, gelangt war. Vielleicht hatte das Schloss dazu gedient, ein Schmuckkästchen oder Ähnliches zu verschliessen.

Schwer zu durchschauen

Ein filigranes Meisterwerk aus der Römerzeit, gerade mal 1,2 mal 1,1 Zentimeter gross. Doch was steckte in dem goldenen Winzling? Mit blossem Auge war nur eine verrostete Stelle erkennbar – ein Hinweis auf einen Mechanismus aus Eisen. Wie der aussah und ob er vor 1600 oder 1700 Jahren funktionsfähig gewesen war, blieb aber unklar. Deshalb rückten LWL-Fachleute dem Schloss mit Röntgentomografie zu Leibe. Die Bilder zeigten jedoch nur Bauteile aus Gold: die Schlosshülse, ein Kettenendglied sowie die drei Nietstifte, die die Konstruktion zusammenhielten. Das Innere schien ein leerer Raum zu sein.

Der Grund dafür: Gold ist viel dichter als Eisen. Röntgenuntersuchungen beruhen darauf, dass die Strahlung ein Objekt durchdringt und dabei von Materialien mit unterschiedlicher Dichte unterschiedlich stark abgeschwächt wird. Dadurch entstehen Kontraste – die helleren und dunkleren Schatten auf den Röntgenbildern. Beim römischen Miniaturschloss war es jedoch so, dass die Goldhülse die Strahlung sehr viel stärker abschwächte als die eisernen Bauteile im Inneren – ungefähr zwanzigmal stärker. Sie wirkte wie eine Schutzschicht, welche die Eisenteile gegen die Röntgenstrahlung abschirmte. So stark, dass auf den Bildern nichts vom Innenraum zu sehen war.

Neutronen statt Röntgen

Um dem provinzialrömischen Schloss sein Geheimnis doch noch zu entreissen, brauchte es ein anderes bildgebendes Verfahren – eines, das der schwierigen Metallzusammensetzung aus Gold und Eisen gewachsen ist: die Neutronentomografie am PSI.

Und so kam es, dass sich der LWL-Archäologe Ulrich Lehmann an David Mannes vom Zentrum für Neutronen- und Myonenforschung am PSI wandte. Die beiden tauschten sich zuerst am Telefon über das Objekt und das technische Problem aus. «Danach war mir klar, dass eine Untersuchung gute Erfolgsaussichten hatte», erinnert sich Mannes.

Man vereinbarte einen Termin, und im Oktober 2023 brachte Lehmann das Schloss zum PSI. Es war in einer kleinen Transportbox aus Plastik untergebracht. Die beiden schauten sich das römische Kleinod kurz an und besprachen den Ablauf. Dass er da etwas Besonderes vor sich liegen hatte, war Mannes durchaus bewusst, aber erst einmal stand für ihn das Technische im Vordergrund: wie gut sich das Objekt mit seiner Methode untersuchen liess.

Protonenbeschuss im Dienst der Wissenschaft

Das Instrument, das er dafür vorbereitet hatte, heisst NEUTRA – NEUtron Transmission RAdiography. Äusserlich ähnelt es einem kleinen, grün gestrichenen Betonbunker, innen laufen hochpräzise Messprozesse ab: NEUTRA durchleuchtet Objekte mithilfe von Neutronen – also den neutralen Teilchen im Atomkern.

Um diese Neutronen für die Tomografie nutzbar zu machen, müssen sie erst mal aus dem Atomkern «befreit» werden. Dafür braucht es eine leistungsfähige Quelle: die Schweizer Spallations-Neutronenquelle SINQ. Dort werden Protonen fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und auf ein feststehendes Ziel, ein sogenanntes Target, geschossen. Im Target befindet sich Blei. Dabei werden 15 bis 30 Neutronen pro Atomkern freigesetzt – sie «dampfen» ab, wie es in der Fachsprache heisst.

Die freien Neutronen treffen dann auf das in NEUTRA platzierte Untersuchungsobjekt. Und ein Detektor misst, wie viel Strahlung durch das Objekt hindurchtritt – die sogenannte Transmissionsmessung. Nach jeder Messung wird das Objekt um einen ganz kleinen Winkel gedreht, bis 360 Grad erfasst sind. Vom Grundprinzip her funktioniert die Neutronentomografie also ganz ähnlich wie die Röntgentomografie im Spital – nur mit einer anderen Art von Strahlung.

Die Messung beim römischen Schloss dauerte ein paar Stunden. Danach wurde es zum Abklingen in einen Tresor gebracht. Das muss sein, da die Objekte bei der Neutronentomografie kurzzeitig leicht radioaktiv werden. «Ansonsten passierte dem Schloss nichts», so Mannes. «Es handelt sich um eine zerstörungsfreie Messmethode.»

Genug Kontraste für das Eisen

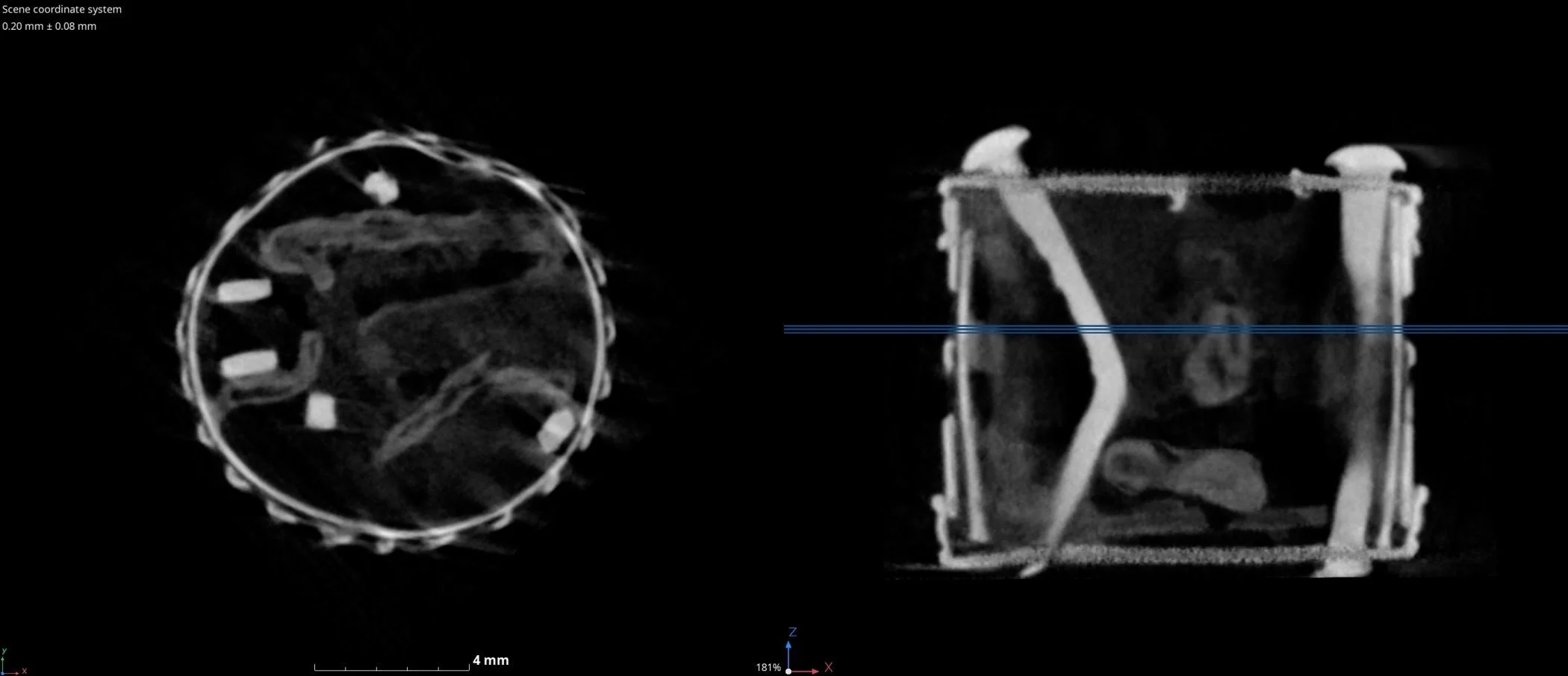

Jetzt begann die eigentliche Arbeit: «Nach der Messung haben wir zunächst viele einzelne Transmissionsbilder – aus unterschiedlichen Richtungen aufgenommen. Da war jedoch nicht wahnsinnig viel zu erkennen.» Die Bilder mussten am Computer rekonstruiert, also zu Schnittbildern zusammengesetzt werden. Die Software dafür ist eine PSI-eigene Lösung, die von Anders Kaestner am Zentrum für Neutronen- und Myonenforschung in der Applied Materials Group konzipiert wurde – jener Forschungsgruppe, in der auch David Mannes tätig ist.

Und tatsächlich: Nach der Rekonstruktion war das Innere des Schlosses sichtbar. Eisen- und Goldbauteile erschienen als dunklere beziehungsweise hellere Strukturen. Warum es mit Neutronen funktioniert, erklärt Mannes so. «Neutronenstrahlen durchdringen Gold viel leichter als Röntgenstrahlen. Die goldene Aussenhülle des Schlosses schwächte die Neutronenstrahlen deutlich stärker ab als das Eisen im Inneren. Dennoch konnten die Neutronen das Gold durchdringen und gleichzeitig ausreichend Kontrast liefern, um das Eisen sichtbar zu machen.»

Einige Details, die den Mechanismus entschlüsselten, fehlten jedoch noch immer. Dafür brauchte es einen zweiten Schritt – die sogenannte Segmentierung. «Ich habe versucht, die unterschiedlichen Komponenten möglichst gut voneinander zu trennen – ähnlich wie Archäologinnen und Archäologen bei der Ausgrabung mit dem Pinsel arbeiten. Nur dass es in meinem Fall Bilddaten waren, die ich virtuell voneinander trennte.» Dafür schärfte Mannes gezielt die Grauwerte der einzelnen eisernen Bauteile nach und konnte so die Konturen des Eisenmechanismus herausarbeiten.

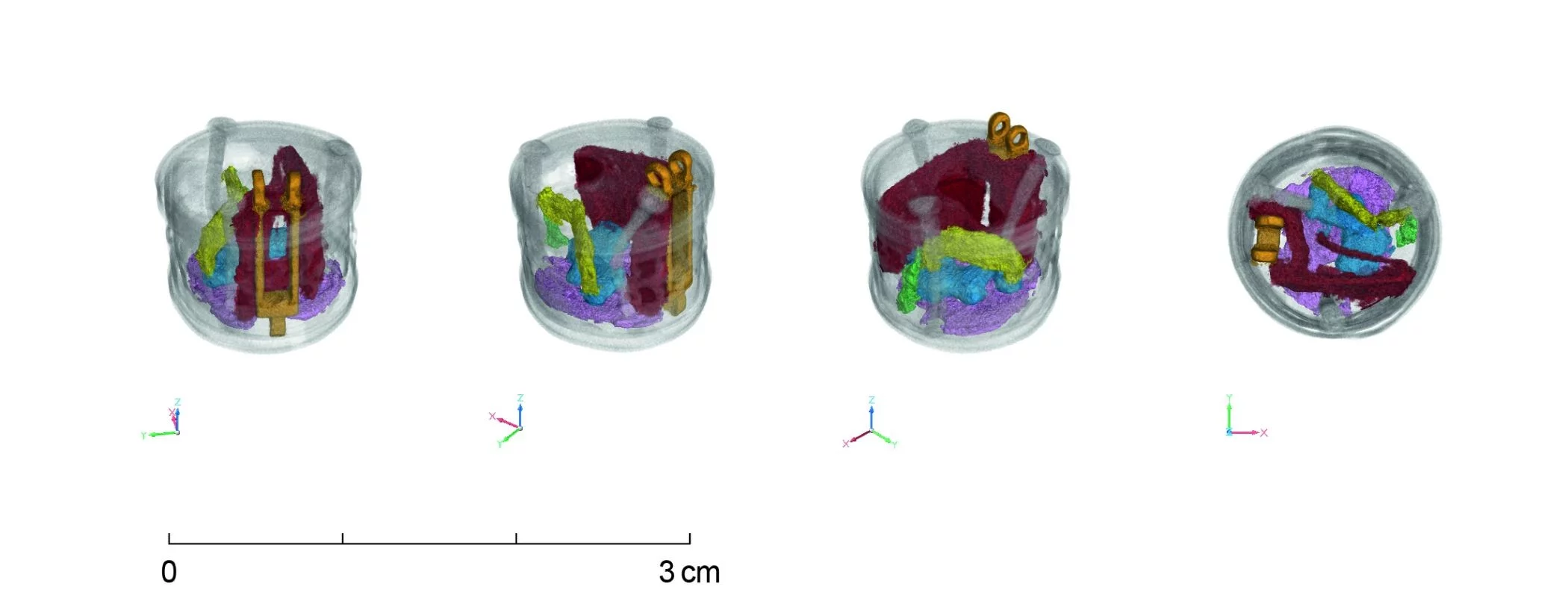

Bunte Innenansichten

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die Schnittbilder zeigen farblich hervorgehoben alle Einzelteile: einen Rahmen mit Feder und Führungsschiene, einen Riegel, eine abgebrochene Riegelführung, eine Bodenplatte und ein eingestecktes Kettenendglied. Dass die Mechanik an einer Stelle beschädigt war, könnte darauf hindeuten, dass jemand versucht hatte, das Schloss zu knacken.

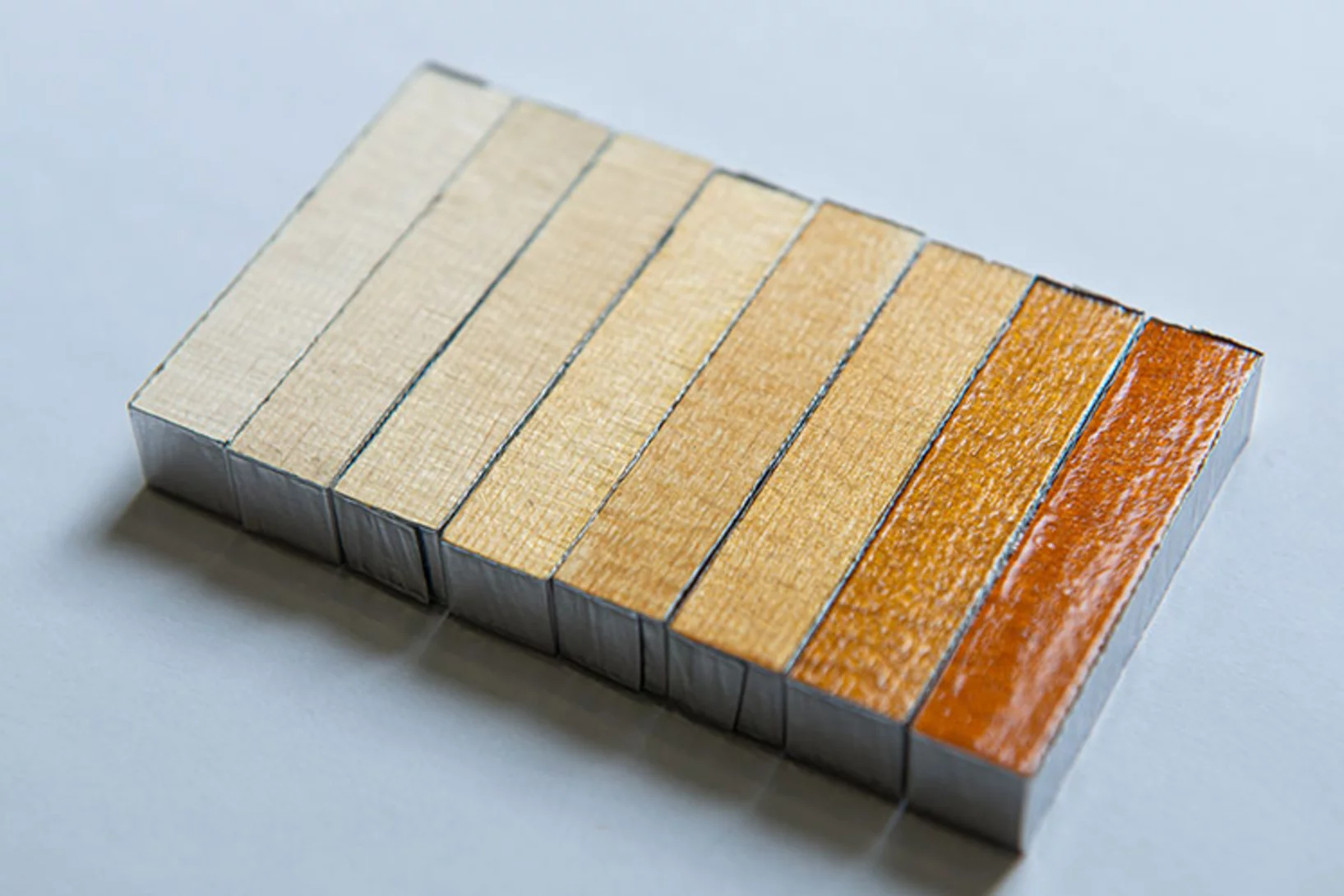

Nachdem Mannes mit dem Rekonstruieren und Segmentieren fertig war, schickte er seine Ergebnisse zum LWL, wo ein Restaurator eine funktionsfähige Nachbildung des Schlosses im Massstab 4:1 erstellte. Ende Januar 2025 wurde das römische Goldstück dann der Öffentlichkeit präsentiert – begleitet von Beiträgen in Fachzeitschriften und internationaler Presseberichterstattung.

Mannes wird den Weg des mittlerweile berühmten goldenen Schlosses aus der Ferne weiterverfolgen. Zwar hat er mit NEUTRA auch schon andere archäologische Objekte untersucht – etwa ein mittelalterliches Schwert aus dem Zugersee oder eine Buddhastatue aus Westtibet aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. «Aber das goldene Schloss war bisher das einzige Objekt, bei dem wir uns einer so filigranen Mechanik widmen konnten», so der Wissenschaftler. Ihn beeindruckt noch heute, wie winzig der eiserne Mechanismus ist. «Diese Kombination aus Alter, Grösse und Material machen das kleine, aber feine Fundstück aus der Römerzeit zu etwas ganz Besonderem.»