David Mannes, chercheur à l’Institut Paul Scherrer PSI, a utilisé des neutrons pour visualiser un trésor archéologique: une serrure miniature de l’époque romaine découverte en Allemagne.

C’est le genre d’objet qui fait battre le cœur des archéologues: une toute petite serrure joliment décorée, en or de surcroît, qui remonte à l’époque romaine. En 2023, un prospecteur l’avait découverte en Allemagne, dans un champ en Westphalie, et apportée aux spécialistes du Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL ou association régionale de Westphalie-Lippe). Ces derniers l’ont datée: elle remonte au IIIe ou IVe siècle après Jésus-Christ. Il a par ailleurs été établi que cet artefact était originaire d’une province romaine, d’où il avait été acheminé par des voies inconnues loin vers le nord, jusqu’en Westphalie. Cette serrure servait peut-être à fermer une boîte à bijoux ou un autre objet similaire.

Difficile à scruter

Ce chef-d’œuvre filigrane de l’époque romaine mesure tout juste 1,2 sur 1,1 centimètre. Mais qu’y avait-il à l’intérieur de ce minuscule objet en or? Seul un point rouillé était visible à l’œil nu, indiquant l’existence d’un mécanisme en fer. Mais on ignorait à quoi celui-ci ressemblait et si, 1600 à 1700 ans plus tard, il fonctionnait toujours. Les spécialistes du LWL ont donc soumis l’objet à une radiographie aux rayons X. Mais leurs images montraient uniquement les composants en or: le cylindre de la serrure, un maillon de la chaîne ainsi que les trois rivets qui maintenaient la construction en place. L’intérieur semblait n’être qu’un espace vide.

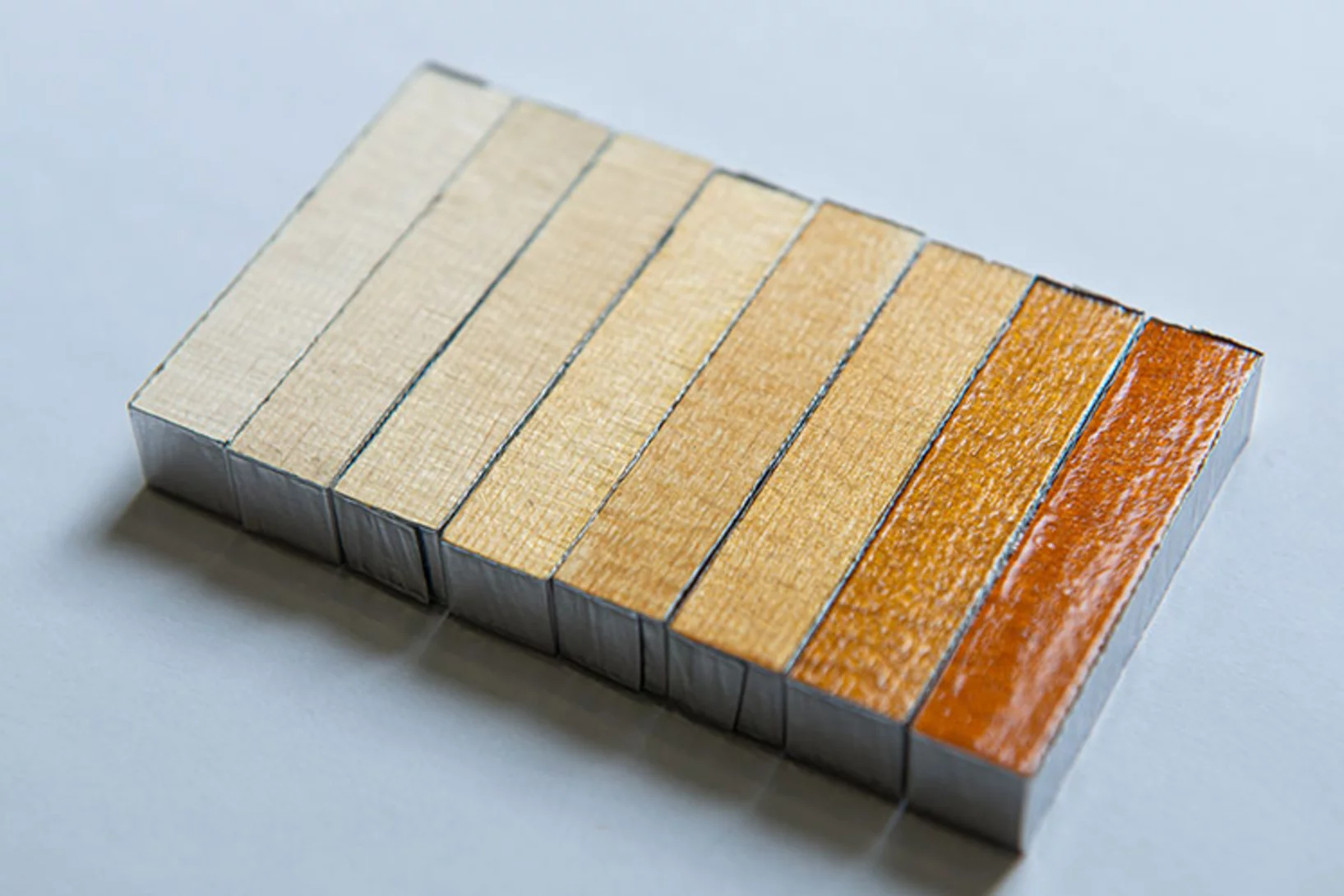

La raison de ce phénomène: l’or est beaucoup plus dense que le fer. Or les analyses aux rayons X reposent sur le fait que, lorsque le rayonnement traverse un objet, il est affaibli différemment en fonction des matériaux de densité diverse. Il en résulte des contrastes: des ombres plus claires et plus sombres, qui sont visibles sur les radiographies aux rayons X. Dans le cas de la serrure romaine miniature, le cylindre en or avait affaibli 20 fois plus le rayonnement que les composants en fer logés à l’intérieur, autrement dit bien davantage. Il agissait comme une couche protectrice qui mettait les parties en fer à l’abri des rayons X. Il les avait d’ailleurs tellement bien protégées que l’on ne voyait rien de ce qu’il y avait à l’intérieur sur les images.

Des neutrons à la place des rayons X

Pour arracher son secret à la serrure romaine, il fallait une autre méthode d'imagerie. Une méthode qui permette de venir à bout de cette difficile composition métallique d’or et de fer: la tomographie à neutrons ou neutronographie, au PSI.

C’est ainsi qu’Ulrich Lehmann, archéologue au LWL, s’est tourné vers David Mannes, du Centre de recherche avec neutrons et muons au PSI. Dans un premier temps, ils ont discuté de l’objet et du problème technique au téléphone. «Après cette conversation, j’étais convaincu qu’une analyse aurait de bonnes chances de succès», raconte David Mannes.

Un rendez-vous a été convenu et, en octobre 2023, Ulrich Lehmann a apporté la serrure au PSI. Elle avait été placée dans une petite boîte de transport en plastique. Les deux chercheurs ont brièvement examiné la petite merveille romaine et discuté de la manière dont ils allaient procéder. David Mannes était parfaitement conscient du fait qu’il avait devant lui un objet très spécial, mais pour lui, l’aspect technique occupait le premier plan: à savoir dans quelle mesure ce même objet pouvait être examiné avec sa méthode.

Bombardement de protons au service de la science

L’instrument qu’il avait préparé à cet effet s’appelle NEUTRA, pour NEUtron Transmission RAdiography. Vu de l’extérieur, il ressemble à un petit bunker en béton peint en vert, mais à l’intérieur se jouent des processus de mesure de haute précision: NEUTRA radiographie les objets avec des neutrons, autrement dit avec les particules négatives que contient le noyau atomique.

Mais si l’on veut pouvoir rendre ces neutrons utilisables pour la tomographie, il faut d’abord les «libérer» du noyau atomique. Pour ce faire, on a besoin d’une puissante source: la source suisse de neutrons à spallation SINQ. Des protons y sont accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière avant d’être tirés sur une cible fixe appelée «target», qui contient du plomb. Ce faisant, entre 15 et 30 neutrons sont libérés par noyau atomique: ils «s’évaporent», disent les scientifiques.

Les neutrons libres frappent ensuite l’objet d’étude placé dans NEUTRA. Un détecteur mesure la quantité de rayonnement qui traverse l’objet: c’est ce que l’on appelle la mesure de transmission. Après chaque mesure, l’objet effectue une rotation d’un tout petit angle, jusqu’à ce qu’on lui ait fait faire tout le tour et enregistré les 360 degrés. Sur le principe fondamental, la neutronographie fonctionne de manière tout à fait similaire à la tomographie aux rayons à X à l’hôpital. Elle utilise seulement une autre sorte de rayonnement.

Dans le cas de la serrure romaine, la mesure a pris quelques heures. L’artefact a été ensuite placé dans un coffre-fort pour que les radiations se dissipent. Cette étape est obligatoire, car lors de la neutronographie, les objets deviennent légèrement radioactifs pour un court instant. «A part cela, il n’arrive rien à la serrure, assure David Mannes. Il s’agit d’une méthode de mesure non destructive.»

Suffisamment de contraste pour le fer

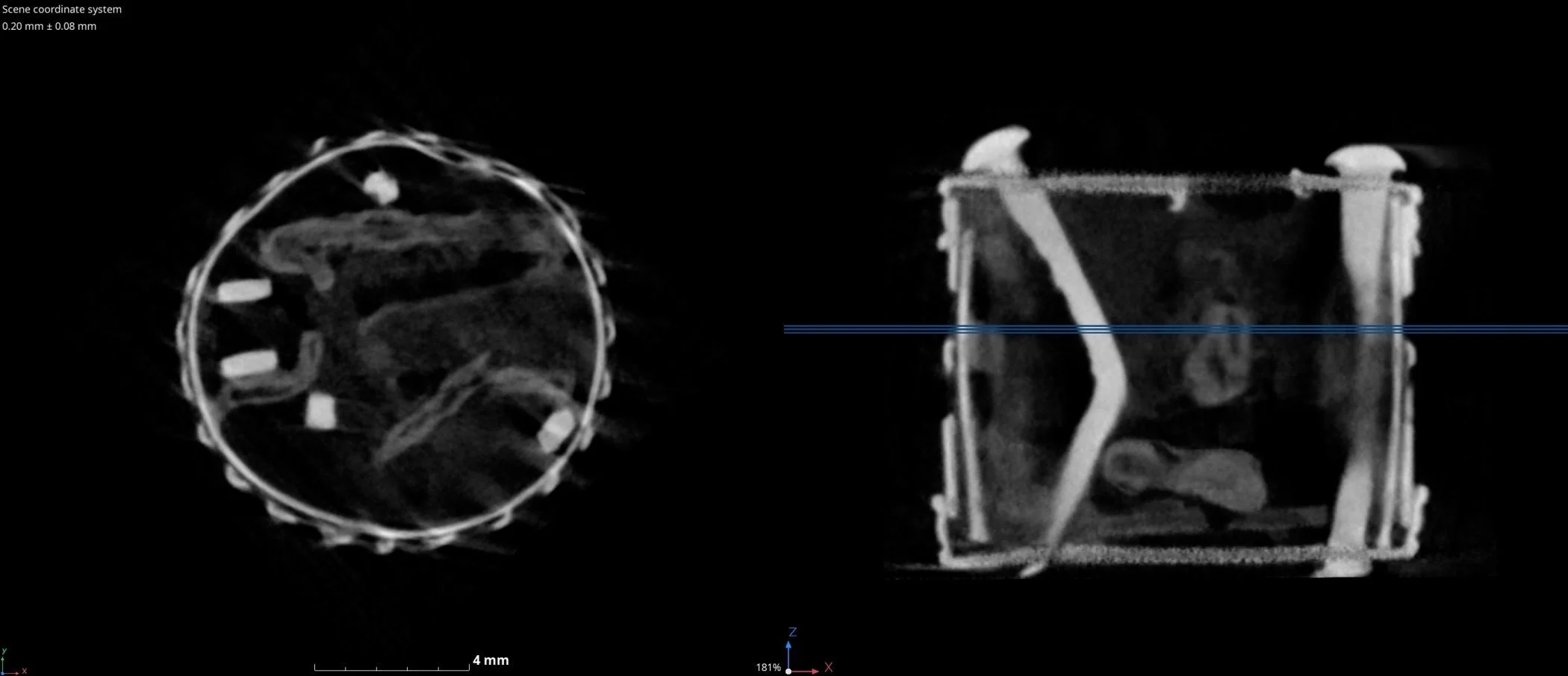

C’est à ce moment-là que le véritable travail a commencé: «Une fois la mesure terminée, nous avons pris, pour commencer, les nombreuses images individuelles de transmission prises de différents angles, poursuit David Mannes. Mais sur celles-ci, on n’identifiait pas grand-chose.» Les images ont dû être reconstruites à l’ordinateur, autrement dit assemblées en images de coupe. Le logiciel utilisé est une solution propre au PSI, conçue par Anders Kaestner au Centre de recherche avec neutrons et muons, au sein de l'Applied Materials Group, le groupe de recherche dans lequel travaille également David Mannes.

Et effectivement, une fois la reconstruction achevée, l’intérieur de la serrure est apparu. Les composants en fer et en or étaient visibles sous forme de structures, respectivement foncées et claires. David Mannes explique pourquoi le procédé fonctionne avec des neutrons: «Les rayons neutroniques traversent l’or beaucoup plus facilement que les rayons X, dit-il. L'enveloppe extérieure dorée de la serrure atténuait nettement plus les faisceaux de neutrons que le fer à l'intérieur. Néanmoins, les neutrons ont pu traverser l'or tout en fournissant un contraste suffisant pour rendre le fer visible.»

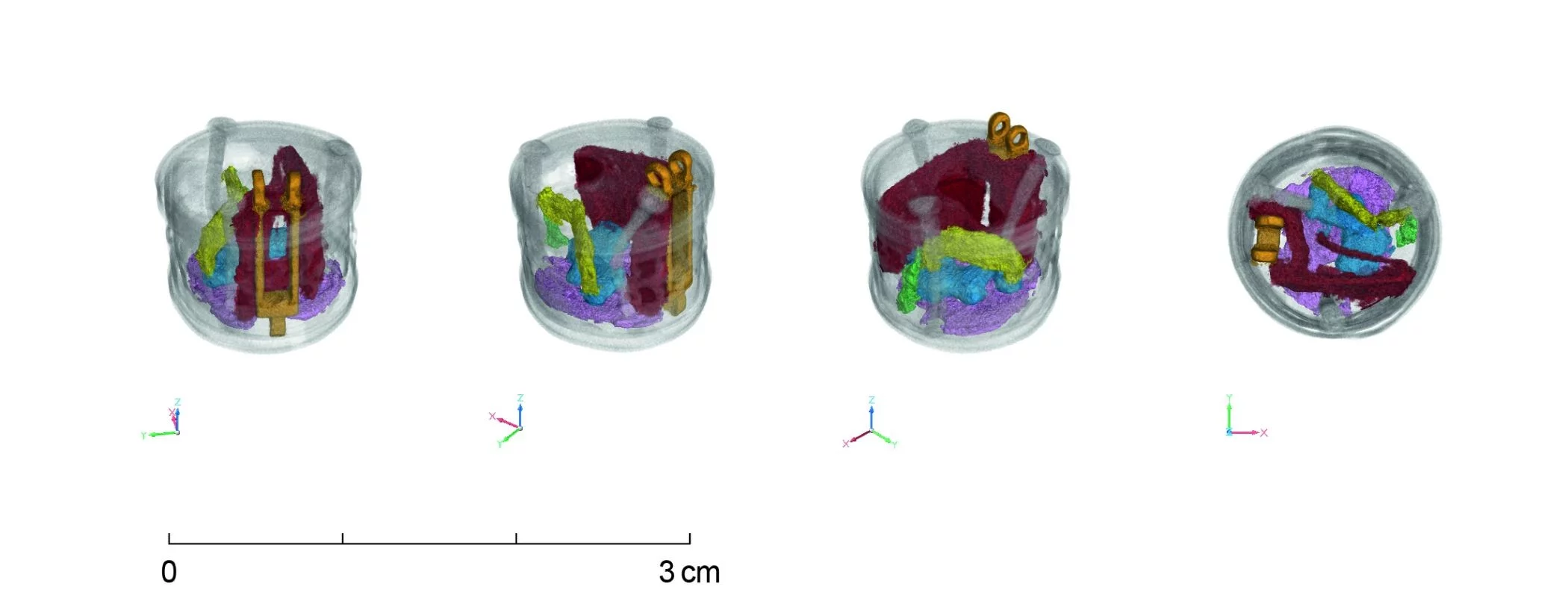

Mais il manquait toujours certains détails qui auraient révélé le mécanisme. Une deuxième étape était nécessaire à cet effet: ce qu’on appelle la segmentation. «Je me suis efforcé de séparer autant que possible les différents composants les uns des autres, comme le font les archéologues lorsqu’ils travaillent au pinceau pendant les fouilles. A la différence que dans mon cas, il s’agissait de données photo que je séparais virtuellement les unes des autres.» Pour ce faire, Davis Mannes a accentué de manière ciblée les valeurs de gris des différents composants en fer, ce qui lui a permis de dégager les contours du mécanisme que renferme la serrure.

Des vues de l’intérieur en couleur

Le résultat était impressionnant. Sur les images de coupe, toutes les pièces apparaissent en couleur: un cadre avec un ressort et un rail de guidage, un verrou, un guide de verrou cassé, une plaque de fond et un maillon de chaîne encore attaché. Le fait que le mécanisme soit endommagé à un endroit pourrait indiquer que quelqu’un a essayé de forcer la serrure.

Une fois la reconstruction et la segmentation terminées, David Mannes a transmis ses résultats au LWL, où un restaurateur a réalisé une reproduction en état de fonctionnement de la serrure à l’échelle 4:1. La pièce romaine en or a été ensuite présentée au public à la fin janvier 2025, accompagnée de contributions dans des revues spécialisées et d’une couverture média internationale.

David Mannes continuera à suivre de loin le devenir de la désormais célèbre serrure en or. Il avait analysé d’autres objets archéologiques avec NEUTRA, par exemple une épée du Moyen Age repêchée dans le lac de Zoug, ou encore une statue de Bouddha du XIVe ou XVe siècle, provenant du sud du Tibet. «Mais parmi les objets sur lesquels nous avons pu nous pencher, cette serrure en or était le premier à présenter un mécanisme aussi filigrane», explique le scientifique. Aujourd’hui encore, il se dit impressionné par la taille minuscule de son mécanisme en fer. «Cette combinaison d’âge, de taille et de matériau fait de cet objet de l’époque romaine quelque chose de tout à fait particulier», conclut-il.