Die Rolle der Aerosole in der Corona-Pandemie

Dass sich Covid-19 über Schwebepartikel in der Luft übertragen kann, scheint inzwischen gesichert. Aber wie entstehen diese Partikel? Wie schnell kann es zu einer Ansteckung kommen und wie schützt man sich davor? PSI-Aerosolforscher Urs Baltensperger fasst die wichtigsten Fakten zum Thema zusammen.

Welcher Feinstaub das grösste Gesundheitsrisiko birgt

Die Zusammensetzung von Feinstaub kann dessen gesundheitliche Schädlichkeit genauso wie die Menge beeinflussen, zeigen Forschende des PSI in einer aktuellen Studie. Experimente und Modellrechnungen ergaben ausserdem, dass in Europa vor allem Ballungsgebiete besonders hoch mit gesundheitsschädlichem Feinstaub belastet sind.

Abwarten und Kristalle züchten

Am PSI entschlüsseln Forschende die Struktur der Proteine von Bakterien und Viren. Mit diesem Wissen lassen sich beispielsweise Medikamente gegen Infektionskrankheiten entwickeln. Doch zuallererst muss ein äusserst kniffliges Problem gelöst werden: die Kristallisation der Moleküle.

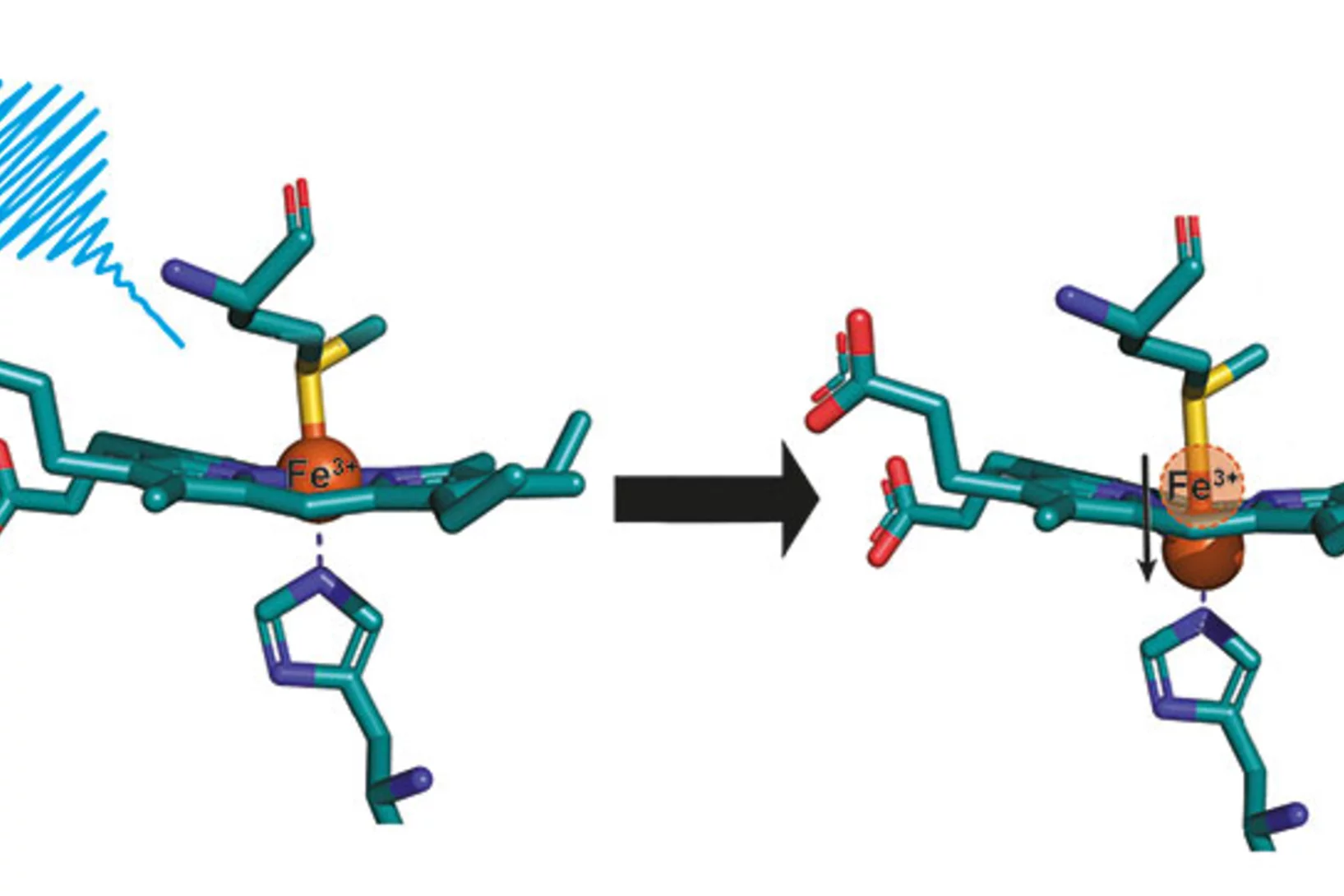

Unerwartetes Aufwölben eines Proteins

Forschende haben dem lebenswichtigen Protein Cytochrom C ein Geheimnis entlockt, das dieses bisher gut zu verbergen wusste. Messungen am Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL zeigen Strukturänderungen, welche die Wissenschaft für diese Art von Biomolekül bisher ausgeschlossen hatten.

Schilddrüsenkrebs gezielter bekämpfen

PSI-Forschende haben einen Weg gefunden, eine Form von Schilddrüsenkrebs gezielter und mit weniger Nebenwirkungen zu behandeln. Sie steigerten die Aufnahme eines Antitumormittels in Krebszellen. Die Ergebnisse erschienen im Fachblatt Theranostics.

Winzlinge im Rampenlicht

Die Welt der Mikroben und Viren ist extrem alt und äusserst vielfältig. Mit den Grossforschungsanlagen des PSI blicken Forschende tief in diesen fremden Kosmos und erkunden vor allem Proteine exotischer Wesen.

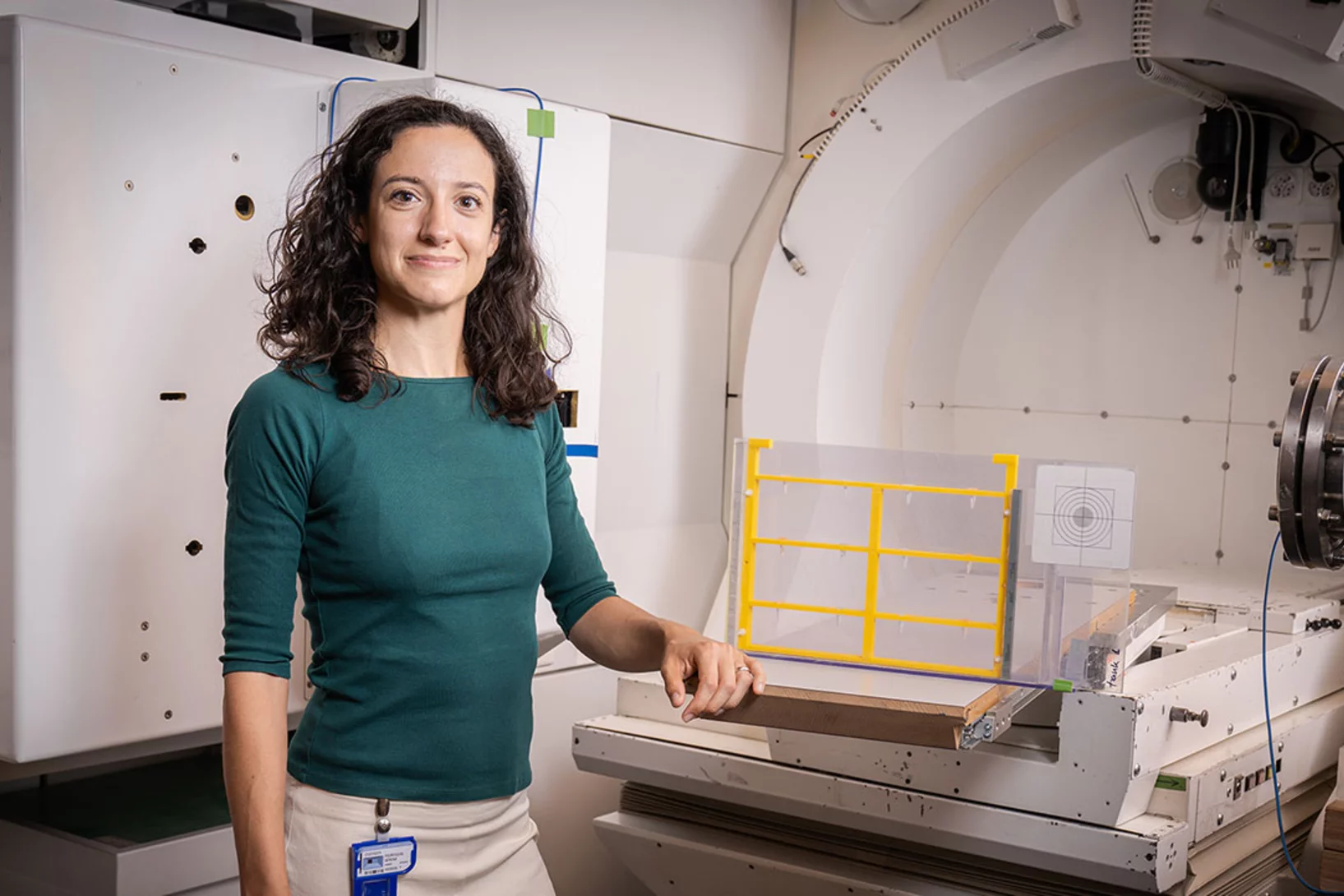

Neues Verfahren für ultraschnelle Tumor-Therapie

Erstmals haben Forschende am Zentrum für Protonentherapie des PSI eine ultraschnelle, hoch dosierte Bestrahlung mit Protonen getestet. Das neue, experimentelle FLASH-Verfahren könnte die Strahlentherapie von Krebs revolutionieren.

Warum Covid-19 ältere Menschen besonders hart trifft

Je älter man ist, desto höher ist die Gefahr, an einer Infektion mit dem Coronavirus zu sterben. G. V. Shivashankar, Gruppenleiter am PSI und Professor an der ETH Zürich, stellt in einer Veröffentlichung in «Nature Reviews» nun eine aussergewöhnliche These vor: Die Steifheit von Zellen soll für den Krankheitsverlauf eine entscheidende Rolle spielen. Im Interview erklärt er wieso.

«Im Kampf gegen das Virus zählt jeder Tag»

Die Forschungspraxis am PSI hat sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie zwar verändert, steht aber nicht still. Gabriel Aeppli, Leiter des PSI-Forschungsbereichs für Photonenforschung, spricht über die besondere Bedrohung, die Covid-19 darstellt, und darüber, wie PSI-Forschende an der SLS und womöglich bald auch am SwissFEL dieses neue Virus untersuchen.

Prioritäre Forschung geht weiter

Das Paul Scherrer Institut PSI befindet sich aufgrund der Covid-19-Pandemie im eingeschränkten Betrieb, und die meisten Mitarbeiter arbeiten entsprechend den Vorgaben des Bundesrates aus dem Home-Office. Unentbehrliche Forschungsanlagen und -projekte laufen unter Massgabe aller gebotenen Sicherheitsvorkehrungen aber weiter.

«Wir wollen verstehen, wie dieses Virus funktioniert»

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS am PSI ist trotz der Covid-19-Pandemie weiter in Betrieb – und wird möglicherweise gerade in diesen schwierigen Zeiten dringend benötigt. Oliver Bunk, Leiter des Labors für Makromoleküle und Bioimaging, erklärt wieso.

«Strategie und Vernetzung sind enorm wichtig»

Gebhard Schertler, Leiter des Bereichs Biologie und Chemie am PSI und gleichzeitig Professor für Strukturbiologie an der ETH Zürich, erklärt, welche Forschung zum Corona-Virus am PSI stattfindet und welche Bedeutung die Kooperation mit Forschenden anderer Institutionen dabei hat.

Medikamente mit Strahlkraft

Im Dienst der Gesundheit arbeiten Wissenschaftler am Paul Scherrer Institut PSI mit Radionukliden und entwickeln Wirkstoffe, um Krebsleiden zu behandeln und Tumore aufzuspüren. Ihre Forschung unterstützt Spitäler und ist für die Schweizer Industrie von grossem Interesse.

Feuer frei auf Tumore

An den Behandlungsplätzen des Zentrums für Protonentherapie am PSI können Tumore aus jeder Richtung präzise bestrahlt werden. Eine interaktive Grafik erklärt, wie die Protonen von der Quelle bis in den Körper gelangen, um dort die Beseitigung des Tumorgewebes auszulösen.

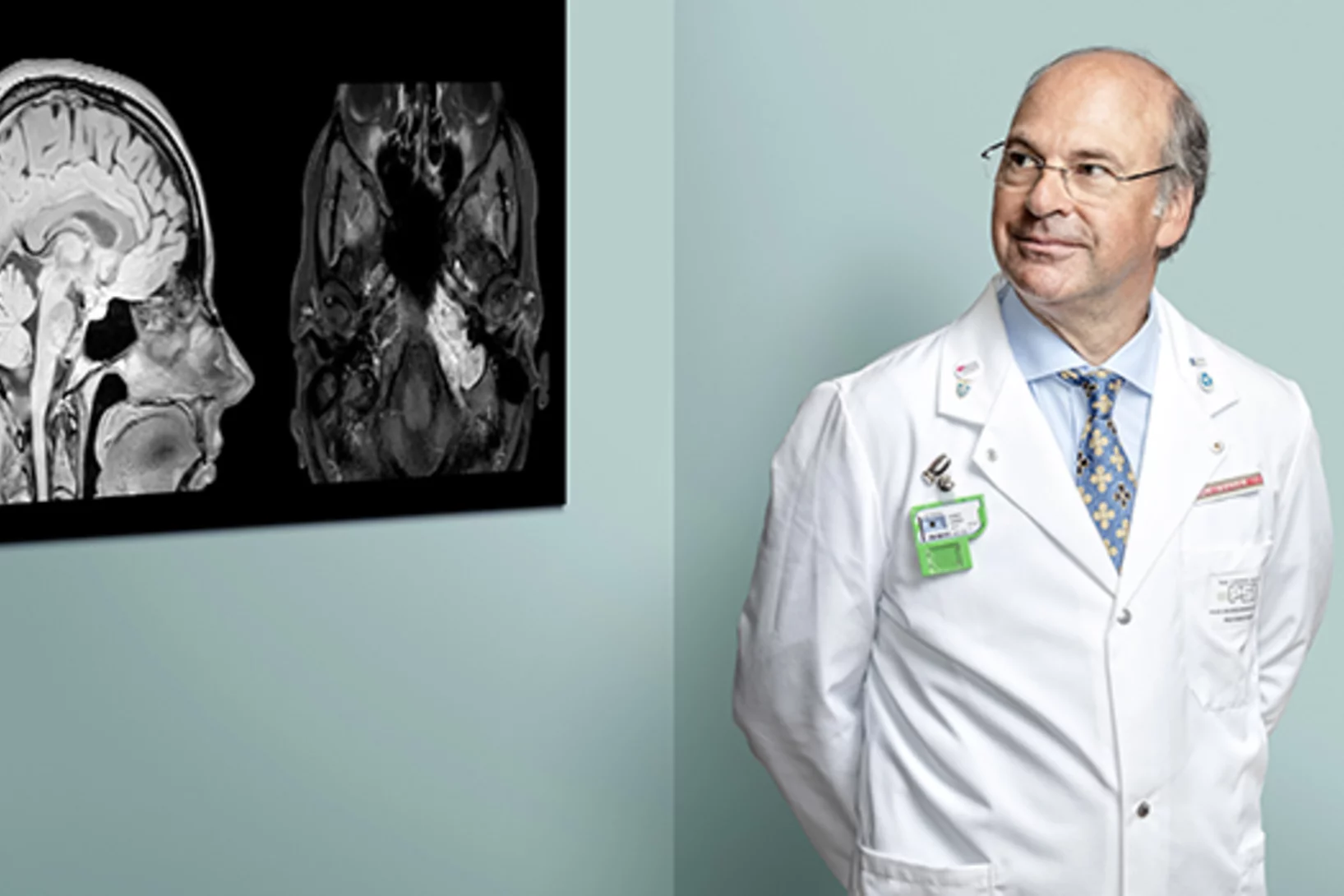

«Es ist wichtig, weiter zu forschen»

Die Protonentherapie ist aufwendig und teurer als die herkömmliche Strahlentherapie, doch ihre Treffsicherheit bei Tumoren ist unübertroffen. Ein Interview mit Damien Weber, Leiter des Zentrums für Protonentherapie am PSI.

Krebszellen unter Beschuss

Am PSI erhalten Krebskranke eine in der Schweiz einzigartige Therapie. Der Beschuss mit Protonen macht Tumoren den Garaus – und das so präzise wie mit keiner anderen Form der Bestrahlung.

Metastasierung von Tumoren verhindern

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI sind gemeinsam mit Kollegen des Pharmaunternehmens F. Hoffmann-La Roche AG der Entwicklung eines Wirkstoffes gegen die Metastasierung von bestimmten Krebsarten einen wichtigen Schritt nähergekommen. Mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS entschlüsselten sie die Struktur eines Rezeptors, der entscheidend an der Wanderung von Krebszellen beteiligt ist.

Molekulare Schere stabilisiert das Zell-Zytoskelett

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben einen wichtigen Teil des Kreislaufs identifiziert, der den Auf- und Abbau des Zellskelettes reguliert. Dazu beobachteten sie mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS Molekül-Scheren bei der Arbeit.

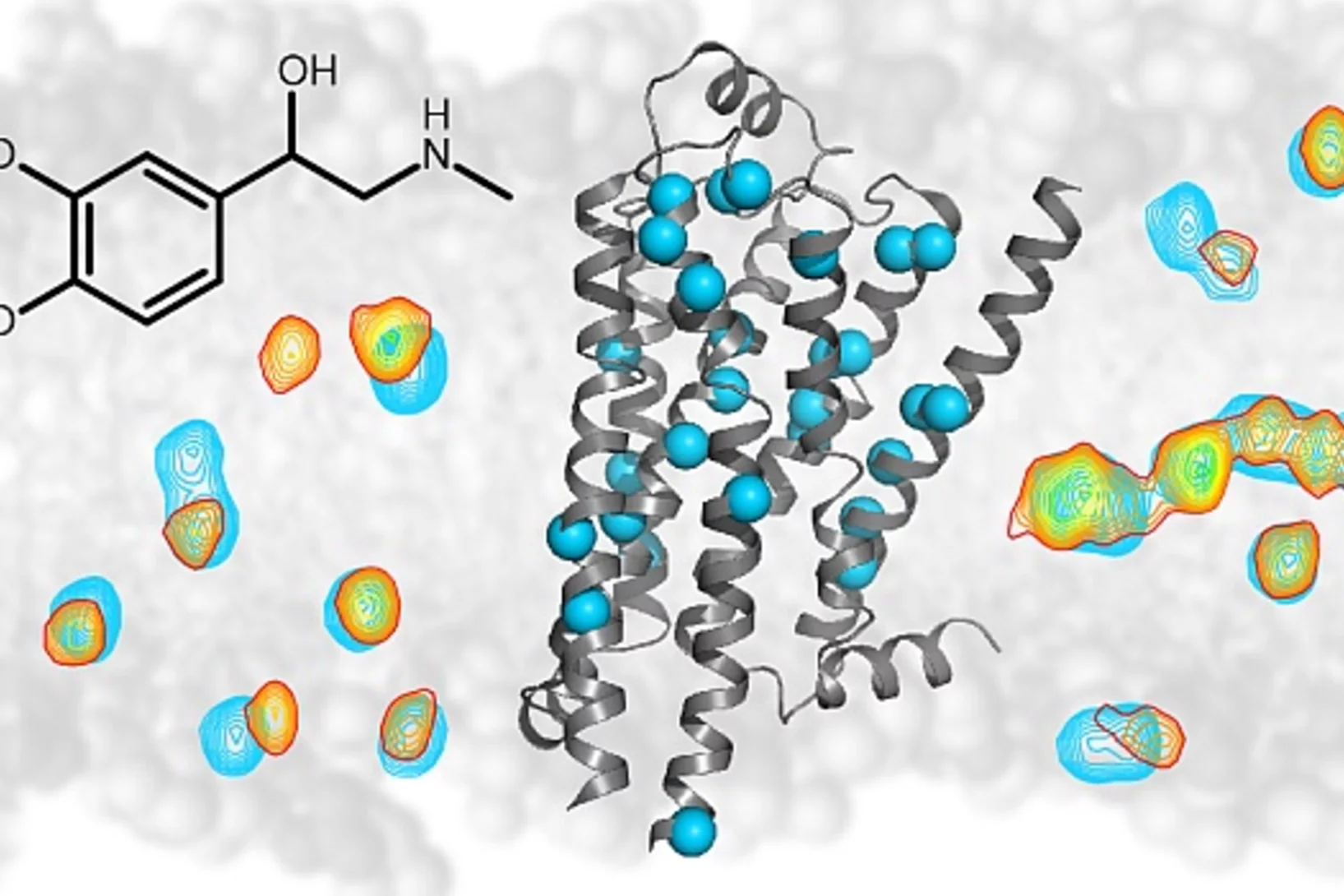

Informationen in die Zelle bringen

Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben einen wichtigen Teil eines Signalweges aufgeklärt, der Informationen durch die Zellmembran in das Innere einer Zelle überträgt. Dieser existiert bei allen Säugetieren und spielt unter anderem bei der Regulierung des Herzschlages eine wichtige Rolle. Die neuen Erkenntnisse könnten zu neuen Therapien führen.

Kinder sind ihre Leidenschaft

Am PSI baute Beate Timmermann ein Programm zur Protonentherapie von krebskranken Kindern auf und zog zugleich ihren Sohn gross. Heute leitet sie die Klinik für Partikeltherapie am Westdeutschen Protonentherapiezentrum (WPE) in Essen und gilt als eine der versiertesten Experten auf dem Gebiet.

Lizenzvertrag mit Schweizer Pharmafirma zur Weiterentwicklung eines Krebsmedikaments

Ein am Paul Scherrer Institut PSI entwickelter radioaktiver Wirkstoff gegen eine besonders bösartige Form von Schilddrüsenkrebs hat das Potenzial für einen Medikamenten-Blockbuster. Durch seine Struktur kann er womöglich auch an Zellen anderer Tumore andocken und diese mit seiner Strahlung zerstören. Das Lausanner Biopharma-Unternehmen Debiopharm will den PSI-Wirkstoff bis zur Zulassung als Arzneimittel weiterentwickeln. Dafür haben Debiopharm und das PSI jetzt die vertragliche Grundlage geschaffen.

Eine biotechnologische Revolution

Gebhard Schertler ist Leiter des Forschungsbereichs Biologie und Chemie am Paul Scherrer Institut PSI und Professor für Strukturbiologie an der ETH Zürich. In diesem Interview spricht er über die biologische Forschung am PSI und die Zukunft der Medikamentenentwicklung.

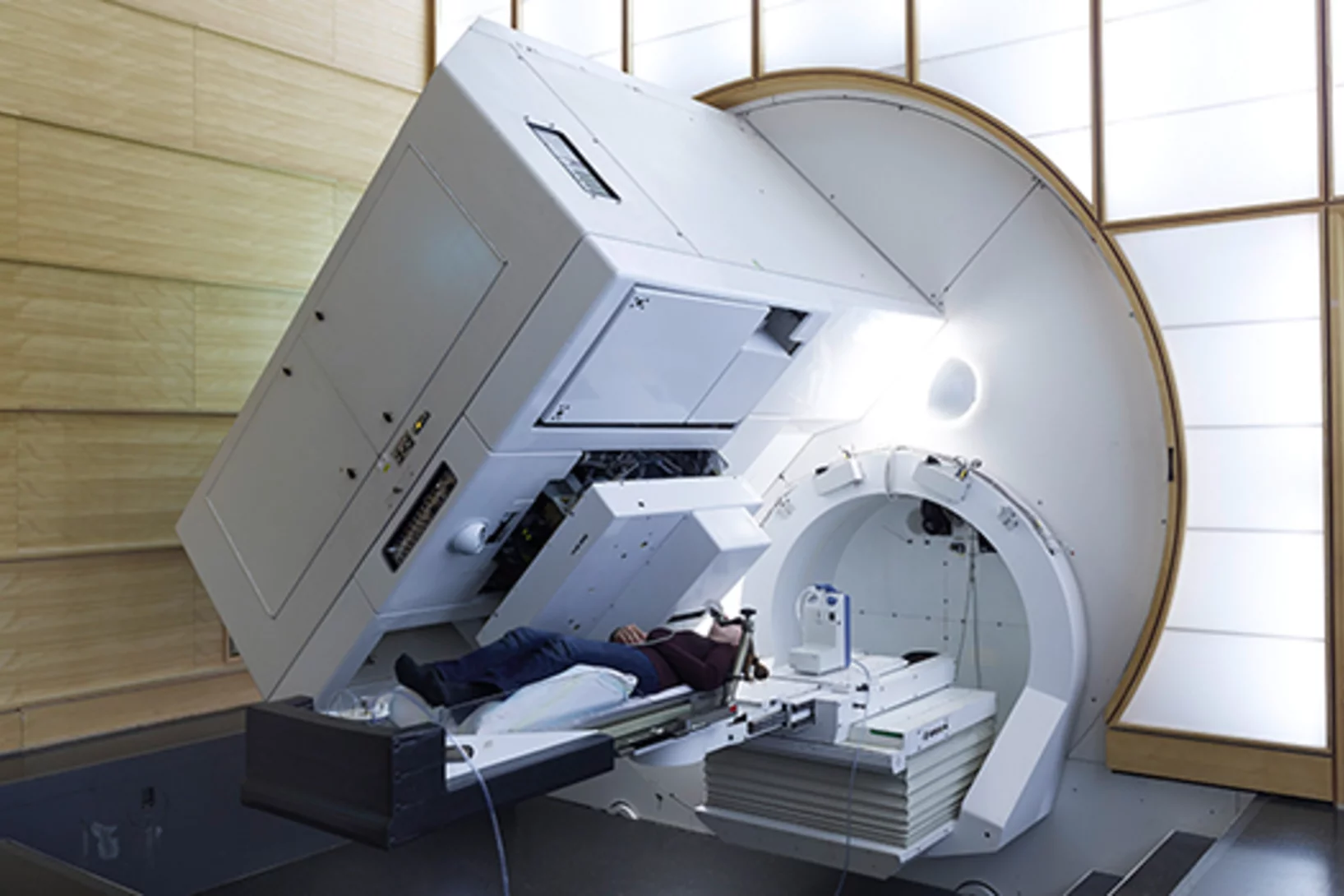

Neueröffnung: Spitzentechnologie gegen Krebs

Mit Protonentherapie lassen sich bestimmte Tumore besonders präzise bestrahlen – das umliegende gesunde Gewebe wird dabei optimal geschont. In der Schweiz ist diese Bestrahlung nur am PSI möglich. In einem gemeinsamen Projekt mit dem Universitätsspital Zürich und der Universität Zürich hat das PSI seine Kapazitäten um einen hochmodernen Behandlungsplatz erweitert: die neue, 270 Tonnen schwere Gantry 3.

Grenzen austesten zum Wohle der Patienten

Protonentherapie ist ein Erfolgsprodukt am Paul Scherrer Institut PSI. Trotzdem arbeiten die Forschenden unermüdlich weiter, um die Behandlung noch schneller und noch sicherer zu machen.

Grosse Hilfe für kleine Kinder

Wenn Kinder klein sind und Krebs haben, bedeutet das einen Einschnitt für die ganze Familie. Mit zielgerichteter Protonenbestrahlung und warmherziger Fürsorge versuchen die Mitarbeitenden am Zentrum für Protonentherapie des Paul Scherrer Instituts PSI den Kindern zu helfen.

Die Sicherheit im Griff

Protonenstrahlen können nicht nur Krebs heilen, sondern auch gesundes Gewebe schädigen. Damit es dazu nicht kommt, gibt es am Zentrum für Protonentherapie des PSI über 350 Sicherheitstests pro Jahr. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Bei den mehreren Tausend Patienten, die hier in Villigen mit Protonen bestrahlt wurden, gab es nicht einen Unfall.

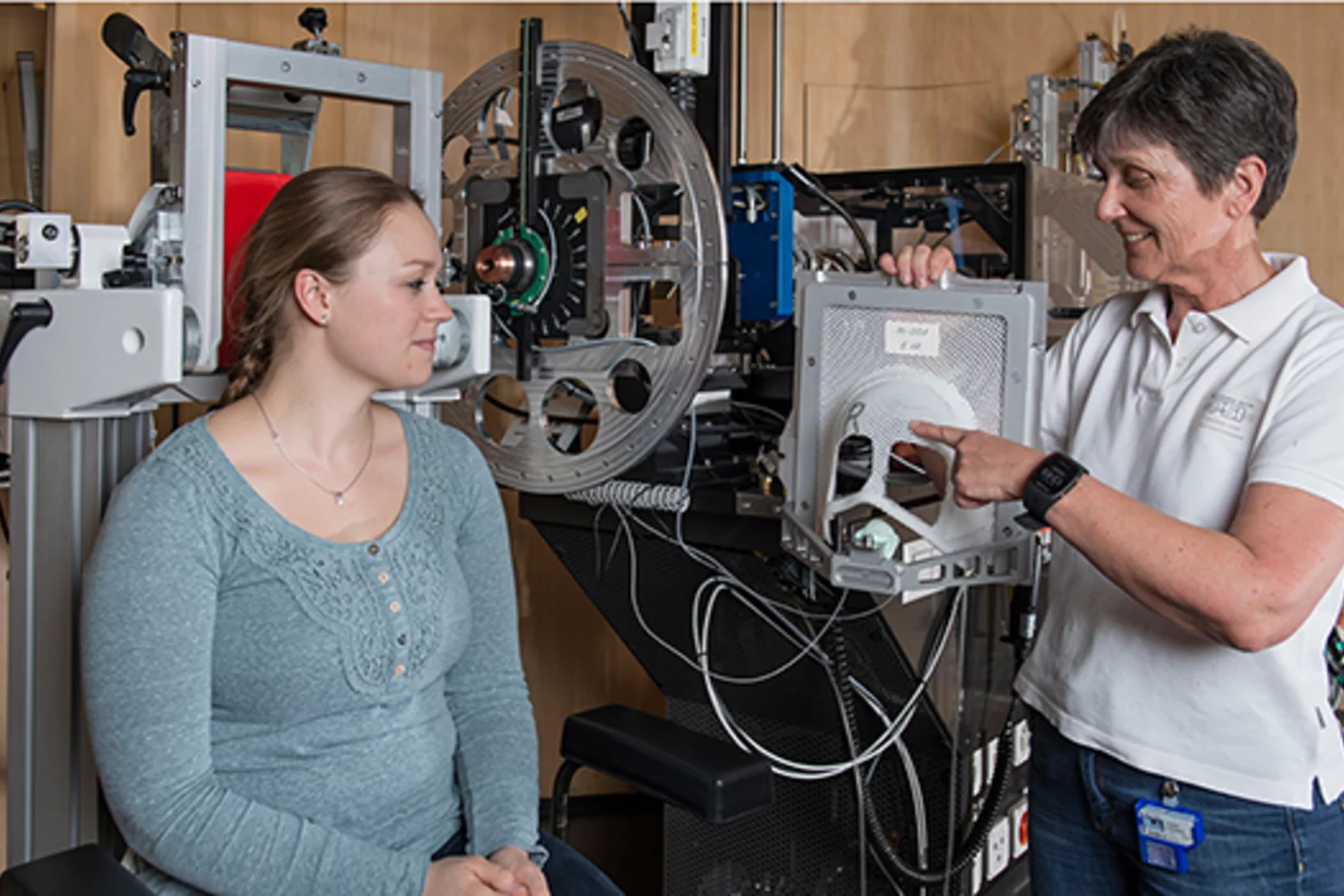

Lichtblicke für Patienten

Seit über 30 Jahren werden am PSI Patienten mit einer bestimmten Form von Augentumoren behandelt – mittels Protonenbestrahlung. Die winzigen Teilchen treffen ihr Ziel millimetergenau, ohne andere Strukturen des Auges zu gefährden. Die selbstentwickelte Bestrahlungsanlage OPTIS des Zentrums für Protonentherapie des PSI ist eine Erfolgsgeschichte, denn bei mehr als neunzig Prozent der bisherigen Patienten konnte das Auge gerettet werden.

In Start-up-Firmen ist das Machen überlebenswichtig

Lange war er Pharma-Manager bei Roche, jetzt ist er Gründer eines Biotech-Unternehmens auf dem Gelände des Paul Scherrer Instituts PSI: Michael Hennig kennt die Trends der Medizinbranche. Im Interview erklärt er, warum die Medizin der Zukunft die Innovationskraft öffentlich geförderter Forschung braucht und warum er für sein Start-up leadXpro die Nähe zum PSI gewählt hat.

Im kalten Wasser

Martin Ostermaier wollte aus der Komfortzone der Wissenschaft ausbrechen. Statt mit Pipetten setzt sich der Biochemiker nun mit Investoren und Patentrecht auseinander.

Mehrwert für Krebskranke

Am Paul Scherrer Institut PSI erhalten Krebskranke eine Behandlung, die einzigartig ist in der Schweiz: Protonentherapie. Diese modernste Form einer Strahlentherapie gegen Krebs hat gegenüber herkömmlicher Bestrahlung grosse Vorteile in puncto Wirksamkeit und Nebenwirkungen. Am PSI gibt es für diese Spezialbehandlung ein eigenes Zentrum für Protonentherapie. Dessen Pionierarbeit hat nicht nur mehreren Tausend Patienten geholfen, sondern auch die Protonentherapie weltweit grundlegend verändert.

Im Fokus der Protonen

Am PSI arbeiten Forschende Tag für Tag mit Radioaktivität, um fortschrittliche Behandlungsmethoden für Patienten zu entwickeln. Ganz selbstverständlich hantieren sie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen mit einem Material, das zerfällt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Damit alles reibungslos funktioniert, kümmert sich eine eigene Arbeitsgruppe um die Infrastruktur.

Zurück im Leben

Ärzte hatten hinter Gabi Meiers rechtem Auge eine Geschwulst entdeckt, die den Sehnerv umgab. Einzig am PSI gab es noch eine Möglichkeit, den Tumor so zu behandeln, dass benachbarte Strukturen und das Auge geschont wurden. „Einige Monate nachdem die Protonenbehandlung vorbei war, habe ich gemerkt, dass ich immer mehr sehe. Zwar nur schemenhaft, aber ich sehe! Das war sensationell“, sagt sie im Interview.

20 Jahre hochpräzise Krebsbekämpfung

Am 25.11.1996 wurde am Paul Scherrer Institut PSI der weltweit erste Krebspatient mit einem neuen Bestrahlungsverfahren behandelt: Mit der sogenannten Spot-Scanning-Technik für Protonenstrahlen. Das Besondere: Der Strahl wirkt nur in der Tiefe, wo der Tumor sitzt; davor- und dahinterliegendes gesundes Gewebe wird geschont. Die von PSI-Forschenden entwickelte Methode war damals ein Durchbruch in der Strahlentherapie und wurde rasch zum Erfolgsprodukt.

Designernuklid für medizinische Anwendungen

Erstmals ist es Forschenden am PSI in einem Zyklotron gelungen, das Radionuklid Scandium-44 in hinreichend grosser Menge und Konzentration herzustellen. Damit haben sie die erste Voraussetzung geschaffen, dass Scandium-44 später einmal für medizinische Untersuchungen in Kliniken eingesetzt werden kann.

Den Krebs im Inneren treffen

Im Kampf gegen Krebs untersuchen Forschende am Paul Scherrer Institut PSI eine neue Methode, um radioaktive Substanzen nicht nur aussen an eine Tumorzelle anzuheften, sondern sie bis in den Zellkern einzuschleusen. Wenn man die passenden radioaktiven Verbindungen findet, hat dieses Wirkprinzip das Potenzial, in Zukunft bei mehreren Arten von Krebs zu helfen.

Medikamente punktgenau hergestellt

Am PSI entwickeln Wissenschaftler neue Wirkstoffe gegen Krebs. Diese enthalten radioaktive Substanzen, die dem Patienten gespritzt werden und somit bis zum Tumor vordringen können. Dort soll ihre Strahlung die Krebszellen im direkten Kontakt zerstören. Doch ehe ein solches radioaktives Arzneimittel in ersten klinischen Studien am Patienten getestet werden kann, muss seine Sicherheit garantiert sein, damit der Patient keinen Schaden nimmt. Deshalb wird am PSI jeder Wirkstoff unter sterilen Bedingungen hergestellt und überprüft – für jeden Patienten separat und nur auf Bestellung.

Entwicklung eines neuen Medikaments gegen Schilddrüsenkrebs

Forschende am Paul Scherrer Institut PSI haben einen Wirkstoff entwickelt, mit dem sich eine besonders bösartige Form von Schilddrüsenkrebs besser finden und behandeln lässt. Ein Vorteil des neuen Wirkstoffs ist, dass sich mit ihm eine Form von Schilddrüsenkrebs behandeln lässt, bei der die sonst etablierte Therapie nicht wirkt. Die Forschenden am PSI haben das neue Mittel so weit entwickelt, dass eine erste Studie an Krebspatienten am Universitätsspital Basel starten kann.

Herzklopfen erforscht

Neue Einblicke in die Funktionsweise wichtiger Arzneimittelrezeptoren: Viele Arzneimittel wirken auf bestimmte Rezeptoren ein, die in der Aussenhülle unserer Körperzellen sitzen. Einer dieser Rezeptoren ist der sogenannte Beta-1-Adrenorezeptor. Er ist unter anderem für das buchstäbliche Herzklopfen verantwortlich. Wie er Signale ins Zellinnere überträgt, liess sich nun im Detail aufklären. Dies wird helfen, die Wirkmechanismen vieler Arzneien deutlich besser zu verstehen.

Gezielt gegen Krebs

Es gibt Tumore, bei denen scheinbar gar nichts hilft: weder Chemotherapie noch Bestrahlung von aussen oder eine Operation. Oft haben sie schon Tochtergeschwülste gebildet und lassen sich mit herkömmlichen Methoden nicht mehr zerstören. Dann bleibt als einziger Ausweg die Bestrahlung von innen, mit radioaktiven Wirkstoffen zielgerichtet und direkt am Ort des Geschehens. Um das zu ermöglichen, forschen 20 Spezialisten am Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften am Paul Scherrer Institut PSI, einer gemeinsamen Einrichtung von PSI, ETH Zürich und dem Universitätsspital Zürich.

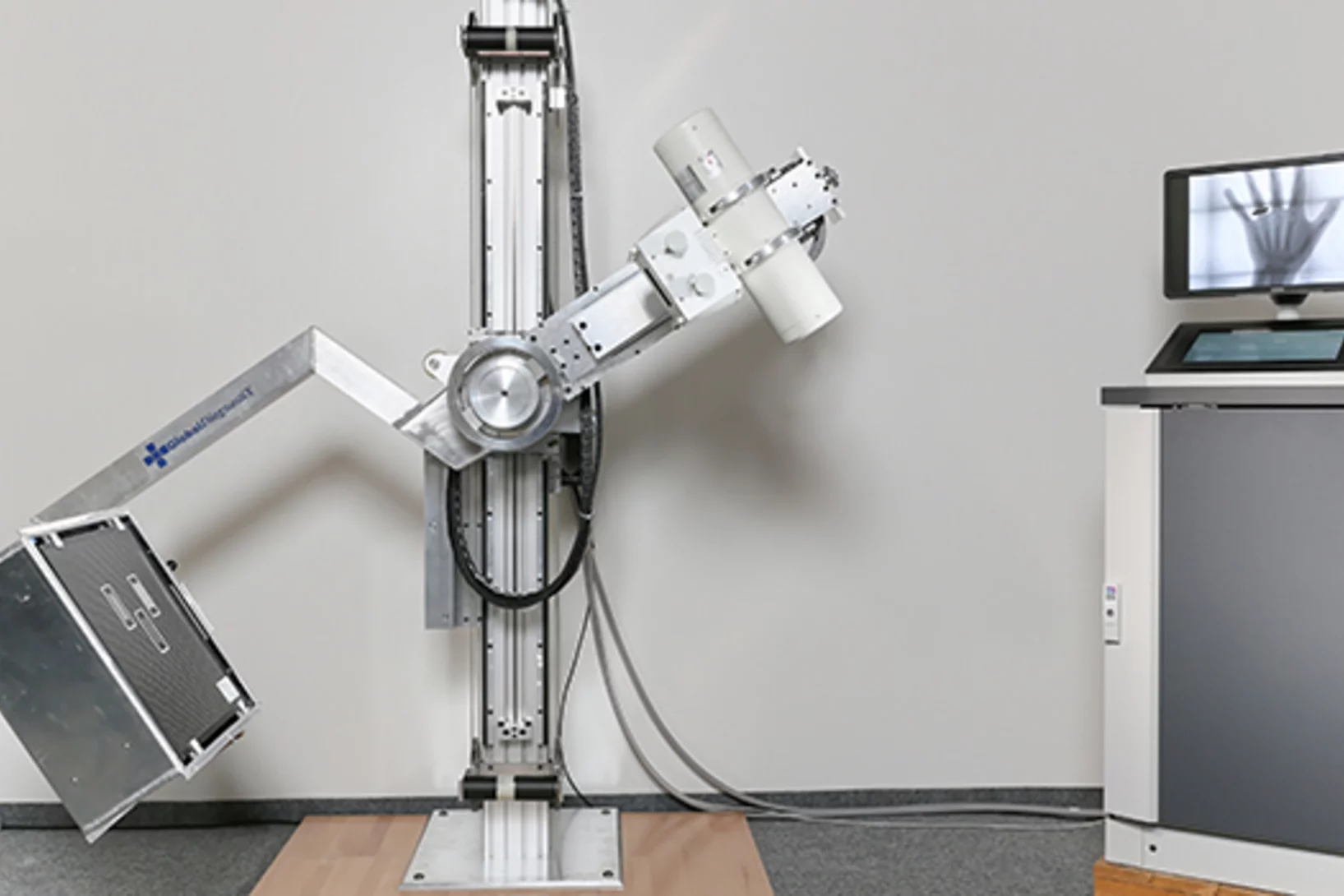

Robustes Röntgengerät für Entwicklungsländer

Das Paul Scherrer Institut PSI ist an einem Projekt mehrerer Forschungsinstitute (unter Leitung der EPFL) beteiligt, ein Röntgengerät speziell für Entwicklungsländer zu entwickeln. Das Gerät soll mit tropischem Klima zurechtkommen sowie einfach zu reparieren und kostengünstig sein. PSI-Forschende konzentrieren sich dabei auf das Herstellen eines kostengünstigen Detektors, der für die Bildaufnahmen benötigt wird. Vergleichbar mit einem Chip in einer Digitalkamera registriert der Detektor das Röntgenlicht.

Neue Details der Reizübertragung in Lebewesen aufgedeckt

Forschende decken neue Details darüber auf, wie die Zellen von Lebewesen Reize verarbeiten. Im Mittelpunkt stehen sogenannte G-Proteine, die helfen, Reize, die von aussen bei einer Zelle ankommen, ins Zellinnere weiterzuleiten. Die Studie zeigt erstmals, welcher Teil der G-Proteine für deren Funktion entscheidend ist . Von den Ergebnissen berichten Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI, der ETH Zürich, des Pharmaunternehmens Roche und des britischen MRC Laboratory of Molecular Biology in der jüngsten Ausgabe des Fachmagazins Nature Structural and Molecular Biology.

Protonen gegen Tumore

Interview mit Damien Charles WeberDamien Charles Weber ist seit 2013 Leiter und Chefarzt des Zentrums für Protonentherapie, dem einzigen Zentrum dieser Art in der Schweiz. In diesem Interview spricht er über die Erfolge der Protonentherapie bei der Krebsbehandlung und die Ziele, die für die nächsten Jahre in diesem Bereich anvisiert sind.

Phasenkontrast verbessert Mammografie

Mithilfe des Phasenkontrast-Röntgens ist es Forschenden der ETH Zürich, des Paul Scherrer Instituts PSI und des Kantonsspitals Baden gelungen, Mammografien zu erstellen, anhand derer Brustkrebs und dessen Vorstufen präziser beurteilt werden können. Das Verfahren könnte dazu beitragen, Biopsien gezielter einzusetzen und Nachfolgeuntersuchungen zu verbessern.

Neues Diagnoseverfahren bei Brustkrebs vielversprechend

Ein neues Mammografie-Verfahren könnte laut einer soeben veröffentlichten Studie einen deutlichen Mehrwert für die Diagnose von Brustkrebs in der medizinischen Praxis bringen. Die am PSI in Zusammenarbeit mit dem Brustzentrum des Kantonsspitals Baden und dem Industriepartner Philips entwickelte Methode macht bereits kleinste Gewebeveränderungen besser sichtbar. Dies könnte potenziell die Früherkennung von Brustkrebs verbessern. Zukünftig sollen Studien an Frauen mit einer Brustkrebserkrankung den Mehrwert der Methode endgültig belegen.

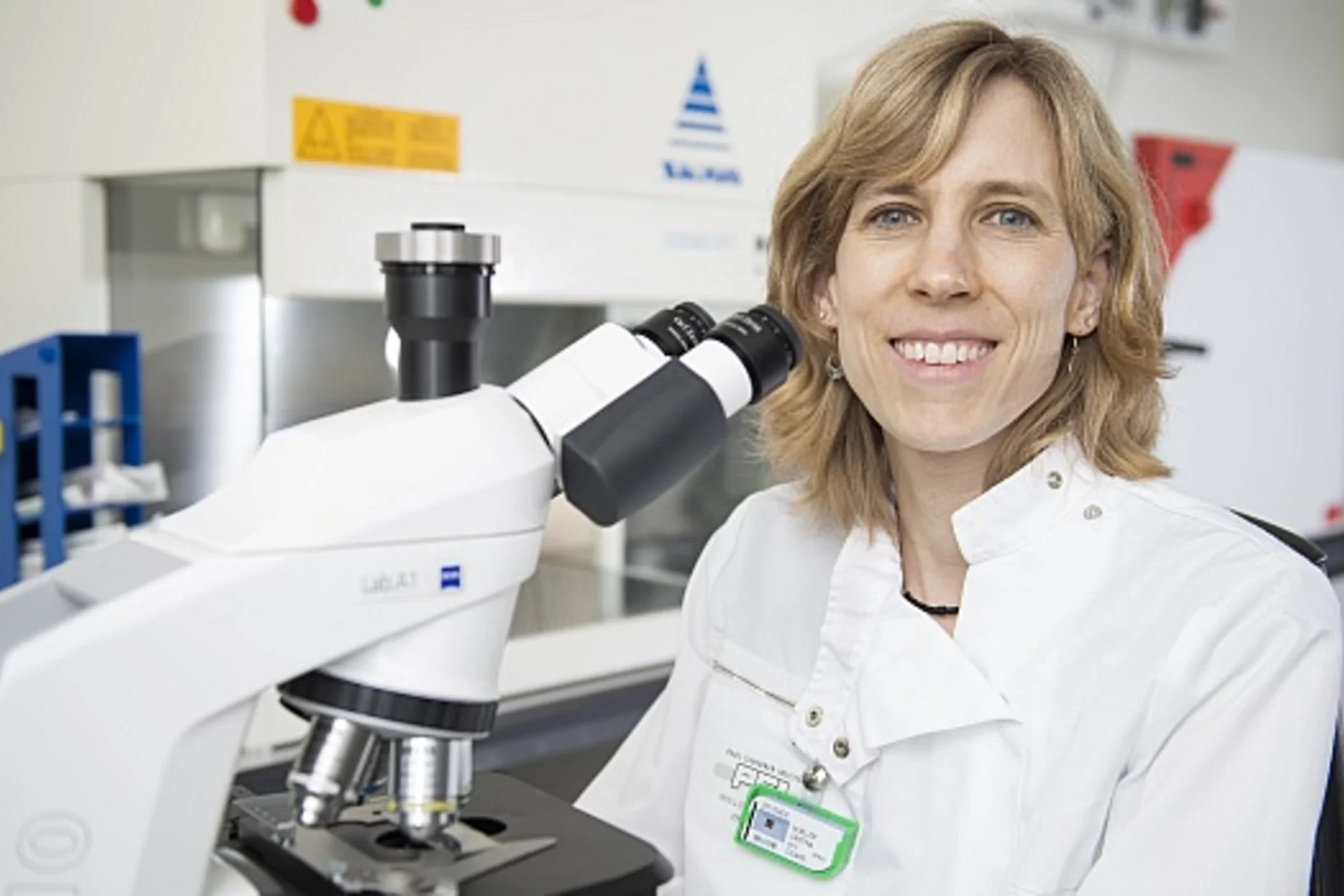

Mit Vitamin gegen Krebs

Cristina Müller vom Zentrum für Radiopharmazeutische Wissenschaften forscht an einer Therapie mit radioaktiv markierten Folsäure-Verbindungen. Diese gelangen wie ein Trojanisches Pferd ungehindert in die Zelle und töten diese dann mit ihrer Strahlung ab, erklärt sie.

Bauchspeicheldrüse: Neues Verfahren erkennt Tumore besser

Besser als CT und MRT: Forschende des Inselspitals Bern, des Universitätsspitals Basel und des Paul Scherrer Instituts haben eine neue Methode zur Erkennung kleiner Tumore in der Bauchspeicheldrüse entwickelt.

Nanoforscher untersuchen Karies

Forscher der Universität Basel und des Paul Scherrer Instituts konnten im Nanomassstab zeigen, wie sich Karies auf die menschlichen Zähne auswirkt. Ihre Studie eröffnet neue Perspektiven für die Behandlung von Zahnschäden, bei denen heute nur der Griff zum Bohrer bleibt. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Nanomedicine» veröffentlicht.

Neue Methode für die Krebserkennung mit Brustgewebe erprobt

Das Paul Scherrer Institut PSI hat eine neue Methode zur Diagnose von Brustkrebs entwickelt und nun zusammen mit dem Kantonsspital Baden AG erstmals an nicht-konserviertem, menschlichem Gewebe erprobt. Dabei wurde erkannt, dass es mit der neuen Methode möglich sein sollte, Strukturen sichtbar zu machen, die mit der herkömmlichen Mammografie nicht abgebildet werden. Wissenschaftler der Forschungsabteilung des Unternehmens Philips untersuchen derzeit auf Grundlage des vorgestellten Verfahrens den Einsatz in der medizinischen Praxis.