Forschende des Zentrums für Life Sciences am Paul Scherrer Institut PSI haben erstmals gezeigt, wie genetische Defekte die innere Architektur menschlicher Flimmerhärchen tiefgreifend verändern. Die Ergebnisse ihrer Studie deuten darauf hin, dass sich strukturelle Schäden je nach Mutation unterscheiden – ein möglicher Hinweis auf bislang übersehene Unterformen einer wenig verstandenen Erkrankung: der Primären Ciliären Dyskinesie (PCD). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Frontiers in Molecular Biosciences veröffentlicht.

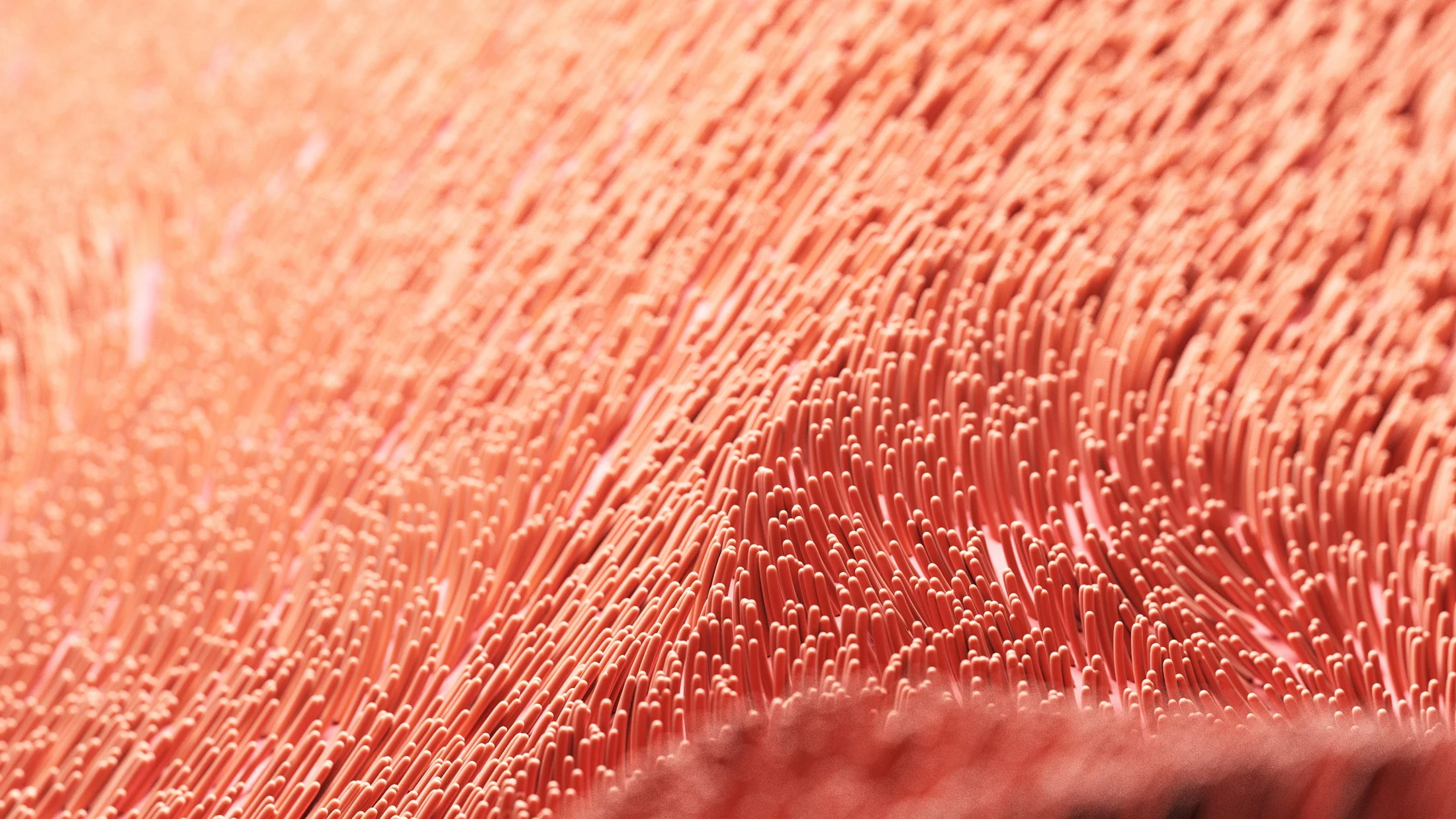

Flimmerhärchen – medizinisch Zilien – sind bewegliche Ärmchen auf der Oberfläche mancher Körperzellen. Diese Zellfortsätze erfüllen lebenswichtige Funktionen und dienen unter anderem der Fortbewegung von Zellen oder dem Transport von Schleim und Flüssigkeiten. Fallen sie aus oder bewegen sie sich nicht richtig, so kann das schwerwiegende Folgen haben: chronische Atemwegsinfekte, Unfruchtbarkeit, eine spiegelbildliche Lage der Organe oder komplexe Herzfehler.

Obwohl diese Symptome nach aussen sehr unterschiedlich erscheinen, zählen sie allesamt zur Primären Ciliären Dyskinesie (PCD), einer seltenen, genetisch bedingten Störung der Zilienbewegung. Bei dieser Erkrankung, die in etwa einem von 7500 bis

10 000 Fällen auftritt, sind die Zilien in ihrer Struktur und Funktion gestört. Die zugrunde liegenden genetischen Defekte – häufig im DNAH5-Gen – äussern sich in einer charakteristischen, aber sehr variablen Symptomatik. Den PSI-Forschenden ist es nun gelungen, deren molekulare Basis zu entschlüsseln.

Die Primäre Ciliäre Dyskinesie (PCD) ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung, bei der Flimmerhärchen oder Zilien – bewegliche Strukturen auf der Oberfläche vieler Zellen – nicht richtig funktionieren. Sie tritt vermutlich bei etwa 1 von 7500 bis 10 000 Menschen auf.

Zilien sind unter anderem in den Atemwegen, im Mittelohr, an den Eileitern und an den Spermien aktiv und dienen dem Transport. Bei PCD funktionieren sie entweder gar nicht oder nur unkoordiniert. Die Folge sind chronischer Husten, wiederkehrende Infektionen der oberen Atemwege, Mittelohrentzündungen mit Hörverlust oder Unfruchtbarkeit. Etwa die Hälfte der Betroffenen weist zudem eine spiegelbildliche Anordnung der inneren Organe (Situs inversus) auf. Unbehandelt kann PCD zu schweren Lungenschäden führen. Eine frühe Diagnose ist daher entscheidend.

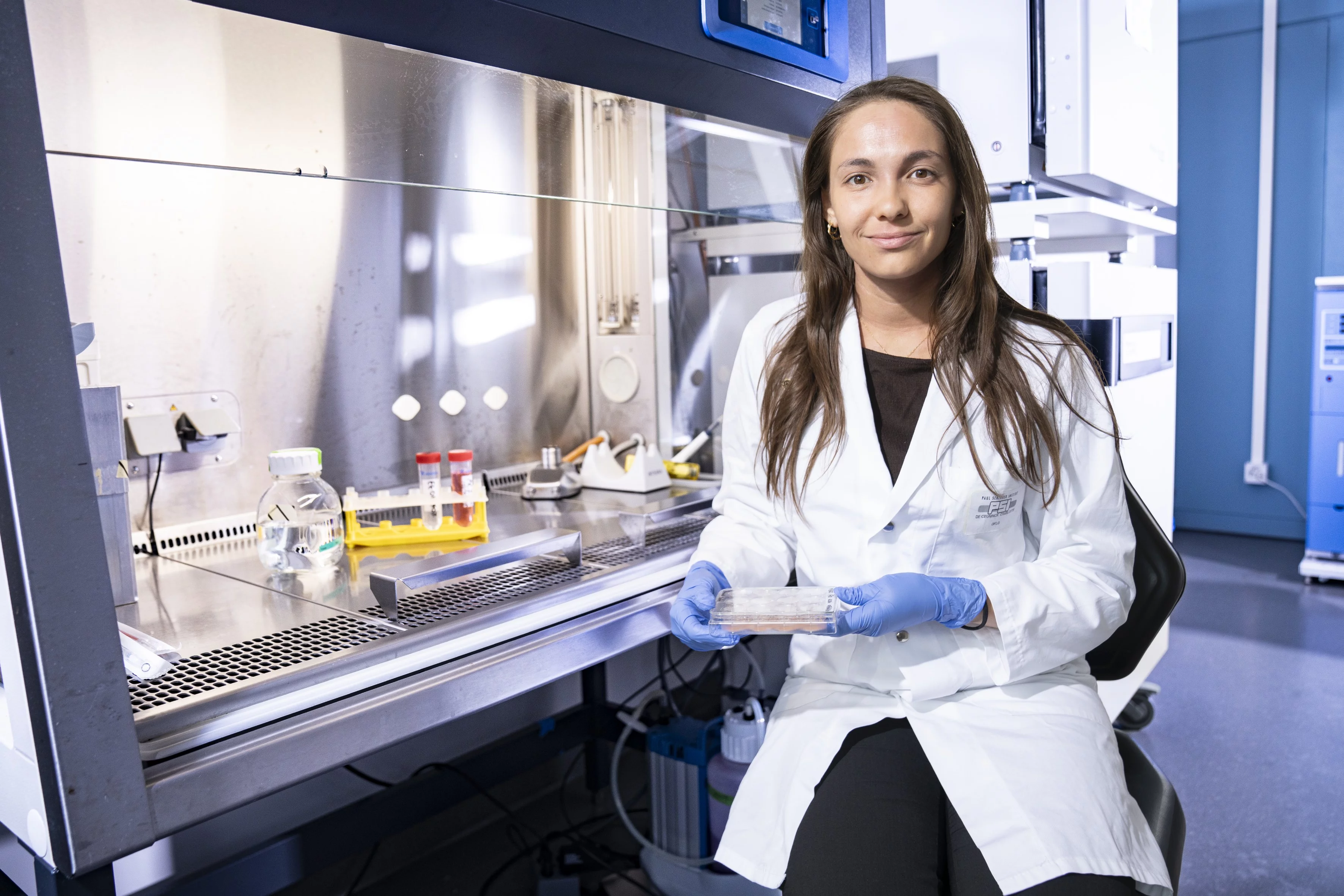

Eine neue Studie des Teams um Doktorandin und Erstautorin Charlotte de Ceuninck und Takashi Ishikawa vom Labor für Multiskalige Bildgebung in der Biologie am Zentrum für Life Sciences des PSI zeigt: Nicht alle DNAH5-Mutationen wirken gleich. Je nachdem, wo genau im Gen der Defekt liegt, verändert sich nicht nur die Zilienbewegung, sondern ihre gesamte innere Architektur. Dabei offenbaren sich molekulare Unterschiede, die herkömmlichen Diagnosemethoden bislang verborgen blieben. «Auf molekularer Ebene ist die Arbeit ein Durchbruch», erklären de Ceuninck und Ishikawa. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Frontiers in Molecular Biosciences veröffentlicht.

Die Anatomie eines Flimmerhärchens

Zilien besitzen ein hochgeordnetes Gerüst, das sogenannte Axonem. Es besteht aus neun paarweise angeordneten Mikrotubuli – röhrenförmigen Proteinstrukturen –, die ringförmig um zwei zentrale Einzeltubuli liegen. Diese typische «9+2»-Struktur bildet die mechanische Grundlage für die Zilienbewegung.

Entlang dieser Gerüststruktur sitzen molekulare «Motoren», sogenannte Dynein-Arme, welche chemische Energie in rhythmische Bewegung umsetzen. Das Protein DNAH5 ist ein zentraler Bestandteil des äusseren Dynein-Arms. Fehlt es, bleibt die Bewegung der Zilien aus – ein zentrales Merkmal bei PCD.

Bisher gingen Forschende davon aus, dass alle DNAH5-Mutationen zu einem einheitlichen Verlust dieses äusseren Dynein-Arms führen. Die aktuelle Studie zeigt jedoch ein deutlich differenzierteres Bild: Die Art der Mutation beeinflusst nicht nur, ob der Dynein-Arm fehlt – sondern wie stark die gesamte Zilienstruktur gestört ist.

Drei Betroffene – ein Bild? Nicht ganz

Für ihre Studie analysierten die Forschenden Zellproben von drei Personen mit PCD, die unterschiedliche DNAH5-Mutationen aufwiesen. In der klassischen Diagnostik – darunter Hochgeschwindigkeits-Videomikroskopie, Immunfluoreszenz und Transmissionselektronenmikroskopie – ergab sich zunächst ein einheitliches Bild: Die Zilien waren unbeweglich, der äussere Dynein-Arm fehlte.

Doch moderne Methoden zeigten ein differenzierteres Bild. Mithilfe von Massenspektrometrie bestimmten die Forschenden die Protein-Zusammensetzung der isolierten Zilien. Die Kryoelektronentomografie ermöglichte zudem eine hochaufgelöste dreidimensionale Rekonstruktion ihrer inneren Struktur. Das Ergebnis: Die innere Zusammensetzung der Zilien unterschied sich deutlich – je nach Art und Position der Mutation im DNAH5-Gen.

Diese Erkenntnis widerspricht dem bisherigen Verständnis, wonach alle Mutationen in diesem Gen einen vergleichbaren strukturellen Effekt verursachen. Stattdessen wird deutlich: Die Diagnose «PCD» umfasst molekular sehr unterschiedliche Formen der Erkrankung.

Strukturverlust über das Erwartete hinaus

Diese Studie konzentrierte sich auf die äusseren Dynein-Arme. Allerdings gibt es auch Patientinnen und Patienten, bei welchen die inneren Dynein-Arme (IDAs) betroffen sind – ebenso wie der Nexin-Dynein-Regulator-Komplex (N-DRC), ein zentrales Verbindungselement, das die Bewegung der Zilien koordiniert.

Sogar Teile des intrazellulären Transportsystems, dem IFT-Komplex, das für die Wartung der Zilien zuständig ist, kann in manchen Fällen reduziert sein. Besonders auffällig: Mutationen mit frühzeitigem Ablesestopp im Gen, sogenannte Trunkationen, führen typischerweise zu einem umfassenderen Verlust von axonemalen Proteinen als Mutationen mit späterem Ablesestopp.

Daraus lässt sich schliessen: Die Position der Mutation im Gen beeinflusst, welche Strukturen der Zilie funktionslos werden – obwohl die klinischen Symptome bei den Betroffenen nahezu identisch erscheinen. Das unterstreicht, wie wichtig molekulare Analysen für die differenzierte Diagnostik seltener Erkrankungen wie PCD sind.

Unerwartete Entdeckungen: Neue Bausteine der Zilie

Neben den erwarteten Proteinverlusten identifizierten die Forschenden zudem erstmals drei Proteine, die bisher nicht als Bestandteile menschlicher Flimmerhärchen bekannt waren: CFAP97, VWA3B und DTHD1. Diese Proteine wurden in gesunden Zilien nachgewiesen. In den Proben der Patienten mit DNAH5-Mutation fehlten sie jedoch vollständig.

Die bisher unbekannte Rolle dieser Proteine im Zilienaufbau oder in der Bewegungssteuerung eröffnet neue Perspektiven – sowohl für die Grundlagenforschung als auch für klinische Anwendungen: etwa für künftige Diagnoseverfahren oder für Therapien, welche die fehlenden Proteine beispielsweise mittels mRNA-Verfahren ersetzen können.

Fazit: Ein komplexeres Bild von PCD

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Primäre Ciliäre Dyskinesie nicht als einheitliches Krankheitsbild verstanden werden kann. «Die molekulare Diversität, die wir beobachtet haben, könnte erklären, warum klinische Verläufe und Symptome so stark variieren», sagt Charlotte de Ceuninck.

Die Identifikation solcher Subtypen – etwa durch hochauflösende Proteomanalysen, also die umfassende Untersuchung der Protein-Zusammensetzung in Zellen – und Kryoelektronentomografie könnte in Zukunft den Weg zu einer frühen Diagnose ebnen. Das wiederum schaffe die Voraussetzung für ein rechtzeitiges therapeutisches Eingreifen, um das Fortschreiten von Lungenschäden, Hörverlust oder Fertilitätsstörungen aufzuhalten oder zu verlangsamen. «Wenn wir die molekularen Unterschiede besser verstehen, können wir die Krankheit nicht nur früher erkennen, sondern auch gezielter behandeln», ergänzt Takashi Ishikawa.

Kontakt

Originalveröffentlichung

Proteomic and structural comparison between cilia from primary ciliary dyskinesia patients with a DNAH5 defect

Charlotte de Ceuninck van Capelle, Leo Luo, Alexander Leitner, Stefan A. Tschanz, Philipp Latzin, Sebastian Ott, Tobias Herren, Loretta Müller, Takashi Ishikawa

Frontiers in Molecular Biosciences, 17.07.2025

DOI: 10.3389/fmolb.2025.1593810