Mithilfe modernster Röntgenmikrotomografie an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS am Paul Scherrer Institut PSI haben Forschende Einblicke in die lautlose Jagdtechnik eines riesigen Ichthyosauriers gewonnen – eines Meeresräubers, der vor 183 Millionen Jahren die dunklen Ozeane durchstreifte.

Im Zwielicht der Jurazeit beherrschte ein Gigant die Meere: Temnodontosaurus, ein über zehn Meter langer Ichthyosaurier mit fussballgrossen Augen, glitt nahezu lautlos durch die dunklen Wassermassen – stets auf der Suche nach Beute. Dieser Meeresräuber nutzte gezielte Tarnstrategien: keine Strömungswirbel, keine Geräusche – nur lautloser Vorstoss und blitzartiger Angriff.

Was wie die Szene aus einem Naturfilm klingt, beruht auf neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Johan Lindgren von der Universität Lund konnte erstmals die Weichgewebestrukturen einer aussergewöhnlich gut erhaltenen Vorderflosse eines dieser Meeresgiganten untersuchen. Der Aufbau der Vorderflosse deutet auf eine evolutionäre Anpassung zur Geräuschunterdrückung beim Schwimmen hin – vergleichbar mit den gezahnten Flugfedern von Eulen, die nahezu geräuschlos durch die Nacht gleiten. Um die Struktur des Flossenweichgewebes im Detail zu entschlüsseln, ging die Temnodontosaurus-Vorderflosse auf Reisen – zur Röntgentomografie an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS in Villigen.

Vom Landtier zum lautlosen Leviathan

Ichthyosaurier lebten vor 250 bis 90 Millionen Jahren auf der Erde und gehören damit zu den erfolgreichsten Gruppen von marinen Tetrapoden – vierbeinigen Tieren –, die wir kennen. Ähnlich wie moderne Wale stammten diese alten Wasserreptilien von Landtieren ab, die sich durch die Entwicklung von Flossen und einem stromlinienförmigen, fast delfinähnlichen Körper allmählich vollständig an das Leben im Ozean anpassten.

Die neue Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, beschreibt eine fast vollständige Vorderflosse des grössten Megaprädators der Ozeane während des frühen Jura. «Die flügelartige Form der Flossen, das Fehlen von Knochen im distalen Ende, also im äusseren Teil der Flosse, die längs verlaufenden Hautstrukturen und die deutlich gezackte Hinterkante deuten darauf hin, dass dieses massive Tier Mittel entwickelt hatte, um die Geräuschentwicklung beim Schwimmen zu minimieren», erklärt Johan Lindgren, Hauptautor der Studie und Spezialist für fossile Weichteile mariner Reptilien. Dementsprechend muss sich dieser Ichthyosaurier fast geräuschlos durch das Wasser bewegt haben. «Wir haben noch nie zuvor so ausgefeilte evolutionäre Anpassungen bei einem Meerestier gesehen».

Obwohl viele aussergewöhnliche Ichthyosaurier mit erhaltenem Weichgewebe gefunden wurden, einige sogar mit vollständigen Körperumrissen, waren die bekannten Weichteile bisher auf eine kleine Gruppe von delfingrossen Arten beschränkt. Die neue Entdeckung ist ein beispielloser Fund, da es sich um die ersten Weichteile eines grosswüchsigen Ichthyosauriers handelt. Die Flosse ist zudem auf eine Weise aufgebaut, die bei lebenden oder ausgestorbenen Wasserlebewesen bisher unbekannt ist: Die gezackte Hinterkante ist durch neuartige stabförmige Mineralisierungen verstärkt, die das Team «Chondroderme» nennt. Entdeckt wurde die versteinerte Flosse zufällig auf einer Strassenbaustelle bei Dotternhausen im Süden Deutschlands – von Fossiliensammler Georg Göltz, einem Co-Autor der Studie, der dort nach anderen Fossilien Ausschau hielt.

Hightech-Methoden entschlüsseln urzeitliche Tarntechnologie

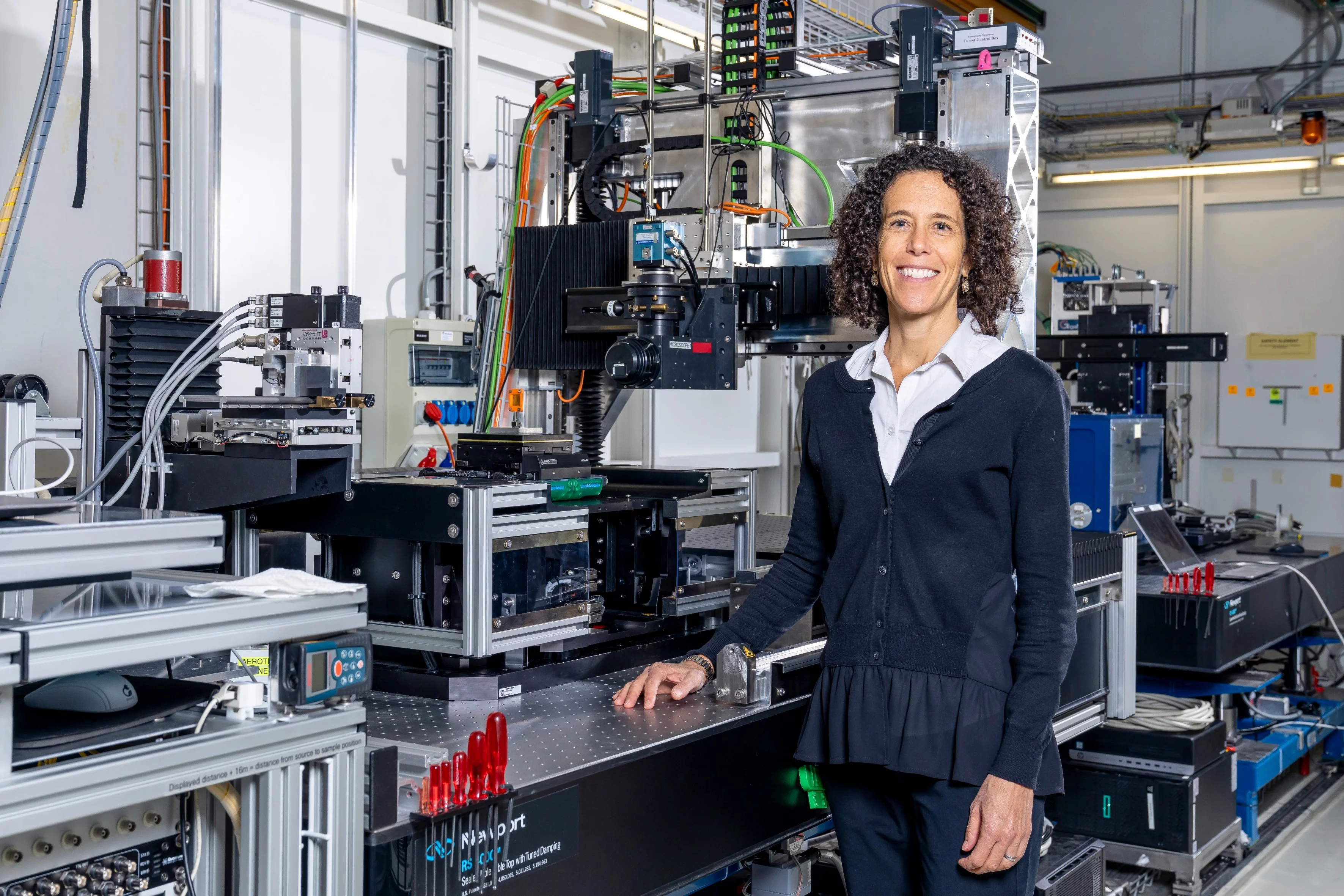

Um die im Fossil erhaltenen Strukturen zu verstehen, wurde die Flosse einer Reihe hochsensitiver Methoden unterzogen. Zentral war die Synchrotron-basierte Röntgenmikrotomografie an der TOMCAT-Strahllinie der SLS am PSI. «Dank der hohen Auflösung und dem hohen Kontrast unserer Tomografiemethode konnten wir die feine innere Struktur der Chondroderme dreidimensional sichtbar machen», sagt Federica Marone, Strahllinienwissenschaftlerin am Zentrum für Photonenforschung des PSI. «Diese Art der Darstellung war zentral, um die mechanische Funktion der stäbchenartigen Verstärkungen zu verstehen – insbesondere ihre Rolle bei der Geräuschminimierung während des Schwimmens.»

Ergänzend zur Tomografie kamen weitere hochmoderne Techniken zum Einsatz – darunter Massenspektrometrie sowie Infrarot-Mikrospektroskopie zur Untersuchung organischer Komponenten. Zusätzlich konnte ein virtuelles Flossenmodell erstellt werden. Mithilfe numerischer Strömungssimulationen zeigte es, wie Temnodontosaurus seine gezackte Flosse für nahezu geräuschloses Schwimmen einsetzte – und damit akustisch perfekt getarnt war. Am Erfolg der Studie beteiligt war ein internationales, multidisziplinäres Team aus Paläontologinnen, Ingenieuren, Chemikerinnen, Biologen und Physikerinnen.

Obwohl der Ichthyosaurier längst ausgestorben ist, könnte sein evolutionäres Design für die Gegenwart von Bedeutung sein. «Geräuschverschmutzung durch Schiffsverkehr, Offshore-Anlagen und Sonartechnik stellt eine zunehmende Belastung für heutige Meerestiere dar. Die Erkenntnisse über die natürliche Schalldämpfung von Temnodontosaurus könnten daher Impulse für die Entwicklung leiserer Unterwassertechnologien liefern», so Johan Lindgren.

Die Forschung zu fossilen Strukturen wie diesen wird künftig noch präzisere Einblicke ermöglichen: Mit dem Upgrade zur SLS 2.0 wird die Synchrotron Lichtquelle Schweiz leistungsfähiger denn je. Höhere räumliche Auflösung, höhere Strahlenergien und kürzere Messzeiten werden es erlauben, selbst fragile Fossilien in bisher unerreichter Detailtiefe und Geschwindigkeit zu analysieren. «Gerade bei komplexen Proben wie dieser Ichthyosaurierflosse eröffnet SLS 2.0 neue Möglichkeiten – sowohl in der Bildqualität als auch in der Effizienz der Datenerhebung», sagt Federica Marone.

Kontakt

Dr. Federica Marone

PSI Center for Photon Science

Paul Scherrer Institut PSI

+41 56 310 53 18

federica.marone@psi.ch

[Englisch]

Originalveröffentlichung

-

Lindgren J, Lomax DR, Szász RZ, Marx M, Revstedt J, Göltz G, et al.

Adaptations for stealth in the wing-like flippers of a large ichthyosaur

Nature. 2025; 644: 976-983. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09271-w

DORA PSI