Die ehemalige PSI-Doktorandin Stephanie Smit arbeitet als Patentanwältin für eine Firma, die zu den bedeutendsten der Welt gehört. Denn diese Firma baut Maschinen, die ein Vermögen wert und heiss begehrt sind.

Nicht jedes bedeutende Unternehmen ist auch der breiten Öffentlichkeit bekannt. Im aktuellen Ranking der wertvollsten Firmen der Welt liegen Apple und Microsoft mit jeweils über drei Billionen US-Dollar Marktwert an der Spitze. Aber die Geschäfte der beiden ruhmreichen Hightech-Konzerne hängen auf Gedeih und Verderb von einem Unternehmen ab, das seinen Hauptsitz im beschaulichen Veldhoven in den Niederlanden hat und für das die ehemalige PSI-Doktorandin Stephanie Smit seit nunmehr fünf Jahren arbeitet. Es gehört zwar nicht zu den teuersten Unternehmen der Welt, aber mit einem Marktwert im Bereich einer Viertel Billion US-Dollar immerhin zu den Top Five in Europa. Erstaunlicherweise ist es den meisten Menschen dennoch völlig unbekannt.

ASML? «Als ich mich für den Job hier bewarb, hatte ich zuvor ehrlich gesagt auch noch nie davon gehört», sagt Smit. ASML wurde 1984 als Joint Venture von Philips und ASM International gegründet und ist zuletzt enorm gewachsen: Seit 2019 hat sich der Umsatz auf knapp 28 Milliarden US-Dollar pro Jahr verdoppelt und der Gewinn auf knapp acht Milliarden US-Dollar mehr als verdreifacht. Weltweit hat ASML über 43 000 Mitarbeitende. Allein am Hauptsitz arbeiten 23 000 Menschen.

Dass die Firma trotzdem kaum jemand kennt, liegt daran, dass sie nicht für Endverbraucher produziert. Ihre Abnehmer sind grosse Mikrochipproduzenten wie Intel, Samsung und TSMC, die wiederum an Tech-Unternehmen wie Microsoft und Apple liefern. Denn ASML stellt Maschinen her, mit denen man wesentliche Teile von Mikrochips «drucken» kann – das Verfahren nennt sich Lithografie. Und Mikrochips sind gefragter denn je. Denn sie stecken in Computern, Handys, Tablets und fast jedem smarten Elektrogerät. Sie sind der Grundbaustein der modernen digitalen Welt.

In der Branche ist ASML nicht irgendjemand. Sondern Weltmarktführer für Lithografie-Maschinen. «ASML ist der Konzern, von dem die Welt abhängig ist» titelte 2023 die österreichische Zeitung Der Standard.

In dieser Firma also sorgt Stephanie Smit als Patentanwältin dafür, dass die neuen Ideen und Technologien rechtlich geschützt werden. Wie aber kommt eine ehemalige PSI-Forscherin, die sich mit Nanofabrikation beschäftigt hat, dazu, Anwältin zu werden?

Eine Anwältin ist nicht unbedingt eine Juristin

«Es ist ein weitverbreitetes Missverständnis, dass Patentanwälte Juristen sind», erklärt Smit. Natürlich müsse man sich mit Patentrecht auskennen. Doch ebenso wichtig ist der wissenschaftliche Hintergrund: Patentanwälte müssen die Forschung und Technologie hinter den Produkten verstehen, um die Innovation sozusagen in die juristische Sprache eines Patents übersetzen zu können. «Und dafür waren mein Studium der Physik, vor allem aber meine Arbeit am PSI, die denkbar beste Vorbereitung», sagt Smit.

Studiert hat Smit, die auf den Shetlandinseln aufgewachsen ist, in der schottischen Stadt Aberdeen. «In die Wiege gelegt hat mir die Begeisterung für Physik und Technik wohl mein Vater», sagt sie. Er war begeisterter Hobbypilot und vermittelte seiner Tochter die Faszination der Luftfahrttechnik. «Ich habe auch den Flugschein gemacht, mich aber dann für etwas Bodenständigeres entschieden und Physik studiert.»

Gleichzeitig interessierte sich Smit für Sprachen und Kulturen. Nach dem Vordiplom ging sie für ein Jahr nach Krakau, um in die polnische Kultur einzutauchen. Neben Englisch und etwas Polnisch beherrscht sie heute Französisch, Deutsch und Niederländisch. Für ihre Arbeit als europäische Patentanwältin ist diese internationale Gewandtheit in Verbindung mit ihrer offenen, kommunikativen Art von grossem Vorteil. Schliesslich muss sie die Patente im Austausch mit Fachpersonen aus verschiedenen Ländern sichern.

Ihre Zeit in Krakau veranlasste sie, nach Abschluss des Studiums ein Praktikum ebenfalls im Ausland zu machen. «Ich habe mich bei der Organisation IAESTE, die technisch-naturwissenschaftliche Auslandspraktika vermittelt, auch in Japan und Kanada beworben, doch meine erste Wahl war das PSI in der Schweiz. Denn dort wird an vorderster Front geforscht.» Zumal ihr angeboten wurde, an einem komplexen Thema handfest mitzuarbeiten: In der ptychografischen Bildgebung, bei der eine Probe mit einem Teilchenstrahl abgetastet und so mikroskopiert wird, sollte Smit eine spezielle Laserkonfiguration eigenständig aufbauen. «Darüber wusste ich von meinem Studium her wenig, aber meine Kolleginnen und Kollegen haben mich sehr unterstützt.»

Es sei spannend gewesen, bei einem völlig neuen Forschungsansatz mitzuhelfen. Und auch abseits der Arbeit genoss sie ihre Zeit in der Schweiz, unternahm viel mit anderen Praktikanten und Studentinnen und lernte nicht zuletzt ihren heutigen Ehemann aus den Niederlanden kennen, ebenfalls PSI-Praktikant.

Von der Hightech-Forschung in die Hightech-Industrie ist es nicht so weit.

Promotion an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz

Nachdem beide ihren Master in Aberdeen abgeschlossen hatten, kehrten sie für ihre Doktorarbeit ans PSI zurück. Stephanie Smit arbeitete nun im Labor für Mikro- und Nanotechnologie und untersuchte die magnetischen Strukturen von Proben mit der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS. «Ich bin sehr froh über das, was ich am PSI gelernt habe und mir jetzt bei meiner Arbeit hilft. Vor allem aber habe ich viele tolle und brillante Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe.»

Eine jener Kolleginnen war es, die sie auf die Idee mit der Patentanwältin brachte: «Sie meinte, so wie sie mich kenne, würde das zu mir passen. Da musste ich mich erst einmal informieren. Aber in der Tat: Dieser Job entspricht genau meinen Interessen.» Nach der Promotion absolvierte Smit in London ein Aufbaustudium zum Patentwesen an der Queen Mary University und arbeitete für eine Patentanwaltskanzlei. «Allerdings vermisste ich die internationale Forschungsatmosphäre und die Verbindung zur Technologie. Ausserdem hatten mein Mann und ich inzwischen zwei unserer drei Kinder bekommen und wollten sie lieber in den Niederlanden grossziehen.»

Als sie dann erfuhr, dass ASML eine Patentanwältin suchte, sah sie darin ihre Gelegenheit. «Und tatsächlich spürten wir beim Vorstellungsgespräch sofort, dass das gut passt – nicht zuletzt wegen meines Hintergrunds beim PSI: Von der Hightech-Forschung in die Hightech-Industrie ist es eben nicht so weit.»

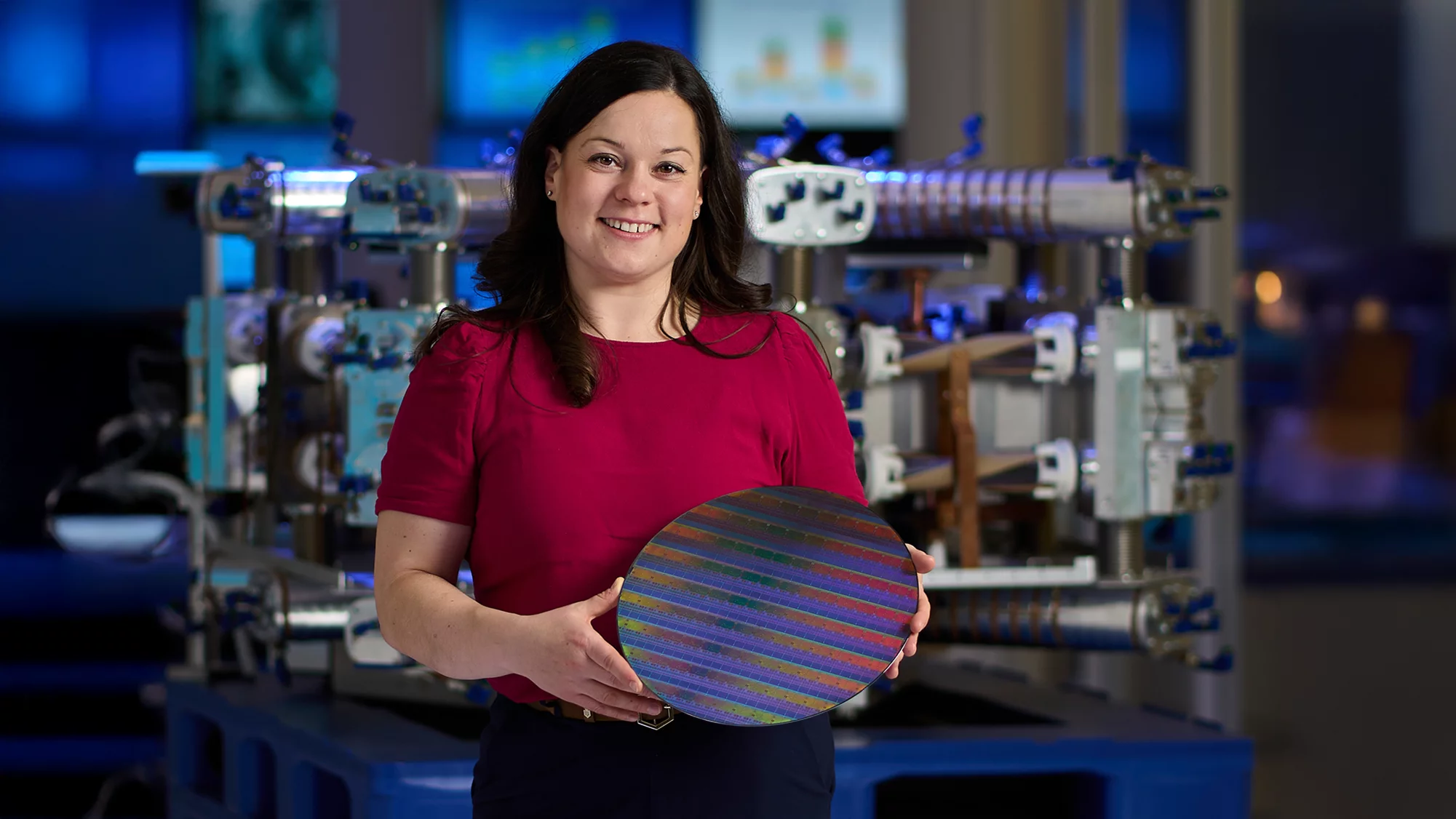

Über die Maschinen ihres Arbeitgebers sagt Smit: «Die neusten Lithografie-Anlagen gehören wahrscheinlich zu den komplexesten Maschinen, die die Menschheit je erdacht hat.» Sie sind gross wie ein Haus und vollgestopft mit Lasertechnik und optischen Elementen.

Grob gesagt funktioniert Lithografie so, dass hoch konzentriertes Licht durch eine Schablone auf eine millimeterdünne Siliziumplatte leuchtet, «Wafer » genannt. Dabei wird eine Schicht aus Fotolack in winzigen Strukturen fixiert, während der unbelichtete Rest der Schicht präzise weggewaschen wird – oder umgekehrt. Der Vorgang wiederholt sich mehrfach, und am Ende sind auf dem scheinbar spiegelglatten Wafer dicht angeordnete, mikroskopisch kleine Transistoren – die Schaltelemente, mit denen der Mikrochip die Rechenarbeit übernimmt.

Eine Frage der Wellenlänge

Lithografie-Maschinen nutzen UV-Licht, da dessen geringe Wellenlänge präzisere Prägungen ermöglicht als sichtbares Licht. Die Dichte der Transistoren bestimmt die Leistungsstärke des Mikrochips. Angefangen hat ASML mit 2200 Transistoren pro Quadratmillimeter. Heute kommen 45 Millionen auf der gleichen winzigen Fläche unter.

Moderne Geräte arbeiten mit sogenanntem Deep Ultraviolet (DUV), also Licht im tiefen UV-Bereich, meist mit 193 Nanometern Wellenlänge. ASML hat einen Weltmarktanteil von rund 85 Prozent an solchen Maschinen. Doch als einziger Anbieter weltweit bietet ASML seit Neuestem auch EUV-Systeme an. EUV steht für Extreme Ultraviolet und arbeitet bei nur 13,5 Nanometern Wellenlänge – damit sind noch leistungsstärkere Chips möglich.

Die erste EUV-Maschine hat ASML Anfang 2024 an Intel ausgeliefert. Kostenpunkt laut der Nachrichtenagentur Reuters: rund 350 Millionen US-Dollar. Wobei die DUV-Varianten auch nicht viel günstiger sind. Kein Wunder also, dass ASML pro Jahr nur wenige Hundert solcher Geräte verkaufen muss und trotzdem gut damit verdient. Kein Wunder aber auch, dass Privatleute mit solchen Geräten selten in Berührung kommen und ASML daher nicht so bekannt ist wie Microsoft oder Apple.

Und wenig überraschend ist dann auch, dass Stephanie Smit es aufregend findet, die Patente eines solchen Herstellers zu verhandeln – insgesamt hält ASML über 21 000, die alle möglichen Teile und Mechanismen in den Maschinen betreffen. «Jetzt bin ich schon fünf Jahre hier und immer noch überwältigt, für eine Firma zu arbeiten, von der so viel abhängt», sagt Smit. «Ganz besonders gefallen mir aber auch hier die Kolleginnen und Kollegen. Die sind genauso grossartig wie die, die ich am PSI kennenlernen durfte.»