Perfekte Strahllinien merkt man nicht

Interview mit Luc PattheyLuc Patthey ist für das Design und die Umsetzung der Strahllinien für den Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL verantwortlich. Im Interview erklärt er, welche Anforderungen die Strahllinien erfüllen müssen, damit die vom SwissFEL erzeugten Röntgenlichtpulse in der optimalen Form zu den Experimenten gelangen und welche Rolle Kooperationen bei der Entwicklung von Strahllinien spielen.

Gemeinsam statt einsam

An SwissFEL und SLS Biomoleküle entschlüsseln: Proteine sind ein begehrtes, aber widerspenstiges Forschungsobjekt. Eine für Freie-Elektronen-Röntgenlaser wie dem zukünftigen SwissFEL des PSI entwickelte Methode soll ihre Erforschung nun ein grosses Stück vorantreiben. Dabei werden viele identische, kleine Proteinproben in kurzen Abständen hintereinander mit einem Röntgenstrahl durchleuchtet. Damit wird ein bisheriges Hauptproblem der Erforschung von Proteinen umgangen: Proben in ausreichender Grösse herzustellen.

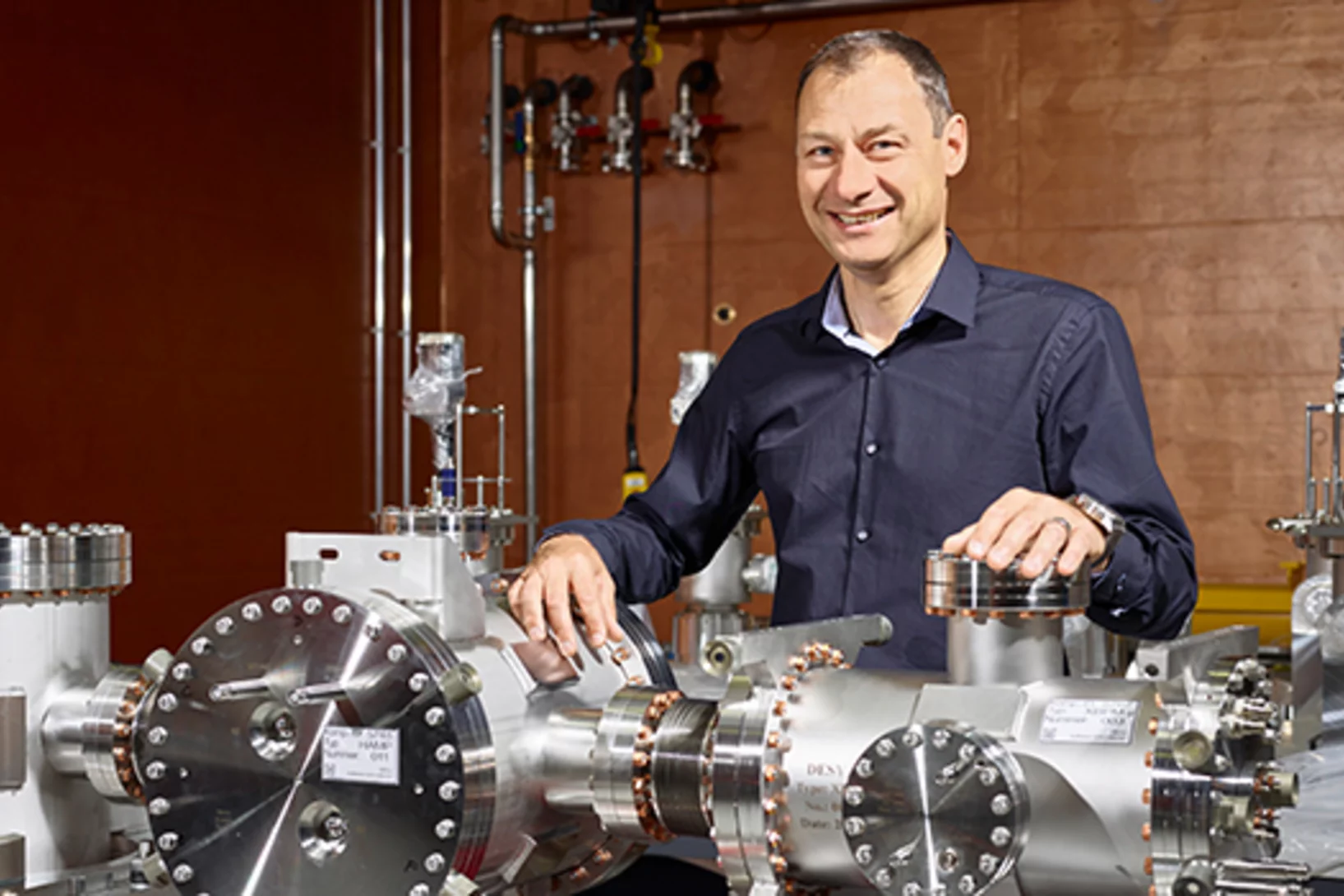

Erste Undulatoren im SwissFEL-Gebäude

Die ersten Undulator-Gestelle sind im SwissFEL-Gebäude angekommen. Rund ein halbes Jahr dauert nun die Fertigmontage. Danach werden die fertigen Undulatoren zur Installation in den SwissFEL-Beschleunigertunnel gebracht.

Forschen Richtung Zukunft

Interview mit Gabriel AeppliSeit 2014 ist Gabriel Aeppli Leiter des Forschungsbereichs Synchrotronstrahlung und Nanotechnologie am PSI. Zuvor hat der gebürtige Schweizer in London ein führendes Forschungszentrum für Nanotechnologie aufgebaut. Im Interview erläutert Aeppli wie sich die Forschungsansätze der Zukunft an den Grossforschungsanlagen des PSI umsetzen lassen und spricht über seinen Blick auf die Schweiz.

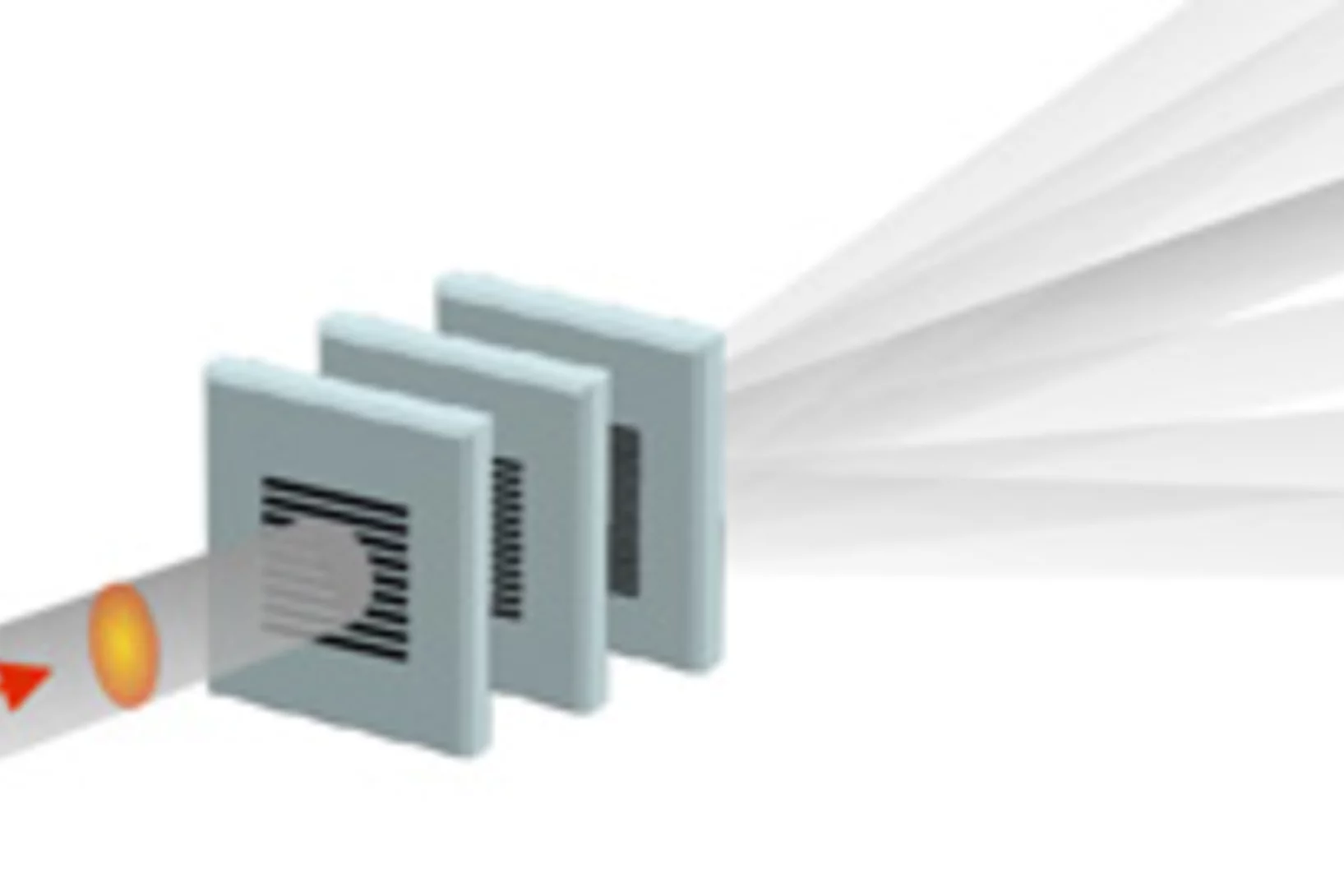

Gespaltener Röntgenblitz zeigt schnelle Vorgänge

SwissFEL, der Röntgenlaser des PSI, wird die einzelnen Schritte sehr schneller Vorgänge sichtbar machen. Ein neues Verfahren soll besonders genaue Experimente ermöglichen: Dabei werden die einzelnen Röntgenblitze in mehrere Teile aufgespalten, die nacheinander am Untersuchungsobjekt ankommen. Das Prinzip des Verfahrens erinnert an die Ideen der frühesten Hochgeschwindigkeitsfotografie.

Vorbereitet für den SwissFEL

Seit Jahren testen PSI-Forschende Experimentiermethoden, die am Röntgenlaser SwissFEL Einblicke in neuartige Materialien für elektronische Geräte ermöglichen werden. Mit einem besonderen Trick bringen sie dafür die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des PSI dazu, Licht zu erzeugen, das ähnliche Eigenschaften hat, wie dasjenige des SwissFEL. So konnten die Forschenden zeigen, dass die geplanten Experimente im Grundsatz möglich sind und den Bau des entsprechenden Messplatzes am SwissFEL vorschlagen.

SwissFEL bereit für die Montage

In den vergangenen vier Jahren haben Forschende des PSI in der Injektor-Testanlage Schlüsseltechnologien für den Röntgenlaser SwissFEL entwickelt und auf Herz und Nieren geprüft. Nun ist das Forschungsprogramm beendet. Anfang 2015 startet die Installation der neuen Grossforschungsanlage.

Eine Grossforschungsanlage verschwindet im Wald

Nur kurz durfte das Gebäude der neuen PSI-Grossforschungsanlage SwissFEL im Würenlinger Unterwald das Sonnenlicht geniessen. Zurzeit verschwindet es unter einem Erdwall. Die Überdeckung ist Teil einer Reihe von Massnahmen, die die Anlage bestmöglich in die Umgebung integrieren werden.

Mit Licht neues Material erzeugt

Forschende des Paul Scherrer Instituts haben mithilfe kurzer Lichtblitze aus einem Laser die Eigenschaften eines Materials kurzzeitig so deutlich verändert, dass gewissermassen ein neues Material entstanden ist und die Veränderungen am Röntgenlaser LCLS in Kalifornien untersucht. Nach der Inbetriebnahme des PSI-Röntgenlasers SwissFEL werden solche Experimente auch am PSI möglich sein.

Tag der offenen SwissFEL-Baustelle

Vergangenen Sonntag luden das Paul Scherrer Institut PSI und die Arbeitsgemeinschaft EquiFEL Suisse die Einwohnerinnen und Einwohner der Umgebung zum Tag der offenen SwissFEL-Baustelle ein. Rund 600 Interessierte informierten sich an mehreren Stationen über den aktuellen Bau- und Projektstand.

Grossbau im Millimeterbereich

Damit die Elektronen die benötigte Energie erreichen können, muss ihre Bahn im Linearbeschleuniger absolut geradlinig verlaufen. Schon die kleinste Krümmung bedeutet einen Energieverlust, den sich der vergleichsweise kurze SwissFEL-Linearbeschleuniger nicht leisten kann. Daher muss beim Gebäudebau sogar die Erdkrümmung ausgeglichen werden.

Interaktiver Medientisch zum SwissFEL

2016 wird der SwissFEL am Paul Scherrer Institut PSI seinen Betrieb aufnehmen. Im Besucherzentrum psi forum kann die neue Grossforschungsanlage des PSI bereits heute erkundet werden: Ein interaktiver Medientisch wird den SwissFEL von der Bauphase über die Inbetriebnahme bis zum Regulärbetrieb begleiten.

Mit Röntgenlaser live beobachtet: Elektrizität steuert Magnetisierung

Forscher von ETH und PSI zeigen, wie sich in neuartigen Materialien die magnetische Struktur schnell ändern lässt. Der Effekt könnte in zukünftigen leistungsfähigen Festplatten Anwendung finden.

Ingenieurskunst nach Mass

Damit die SwissFEL-Elektronen nicht auf die schiefe Bahn geratenKostengünstig und mit minimaler Fehlerrate – die Ziele, die sich die PSI-Ingenieure der Sektion Leistungselektronik für die Entwicklung der Magnet-Speisegeräte für den SwissFEL gesteckt haben, sind ehrgeizig.

Hightech bis unter das Dach

Die Bauarbeiten im Wald laufen auf Hochtouren à bis Ende 2014 soll das Gebäude für den SwissFEL, die neue Grossforschungsanlage des Paul Scherrer Instituts PSI, fertiggestellt sein. Die Anforderungen an das Gebäude sind hoch. Es muss einen reibungslosen Betrieb der empfindlichen Anlage gewährleisten.

Die SwissFEL-Anlage: Laserlicht durch lawinenartige Verstärkung

Der SwissFEL wird Röntgenlicht mit Lasereigenschaften erzeugen. Die nötige Verstärkung des Lichts macht ein als Microbunching bekannter Prozess möglich – das Elektronenpaket teilt sich im Undulator in dünne Scheiben, sogenannte Microbunches auf, die das Licht in Phase abstrahlen. Zugleich wird an einem weiteren Verfahren – dem Seeding – geforscht, mit dem man die Eigenschaften des Lichts noch genauer wird festlegen können.

Die SwissFEL-Anlage: die Undulatorstrecke – hier entsteht das Licht

Das Röntgenlicht des SwissFEL entsteht, wenn die im Linearbeschleuniger beschleunigten Elektronen auf eine Wellenbahn gezwungen werden. Das geschieht in den Undulatoren - Magnetanordnungen, die die Elektronen ablenken. Die gesamte Undulatorstrecke wird 60 Meter lang sein.

Magnetisierung im Pikosekundentakt gesteuert

Ein Terahertzlaser, der am Paul Scherrer Institut entwickelt worden ist, macht es möglich, die Magnetisierung eines Materials in Zeiträumen von Pikosekunden gezielt zu steuern. In ihrem Experiment leuchteten die Forscher mit extrem kurzen Lichtpulsen aus dem Laser auf ein magnetisiertes Material. Das magnetische Feld des Lichtpulses konnte die magnetischen Momente aus ihrer Ruhelage auslenken und zwar so, dass sie mit einer geringen Verzögerung exakt dem Verlauf des Magnetfeldes des Lasers folgten. Der in dem Experiment verwendete Terahertzlaser ist einer der stärksten seiner Art weltweit.

Die SwissFEL-Anlage: Der Linearbeschleuniger

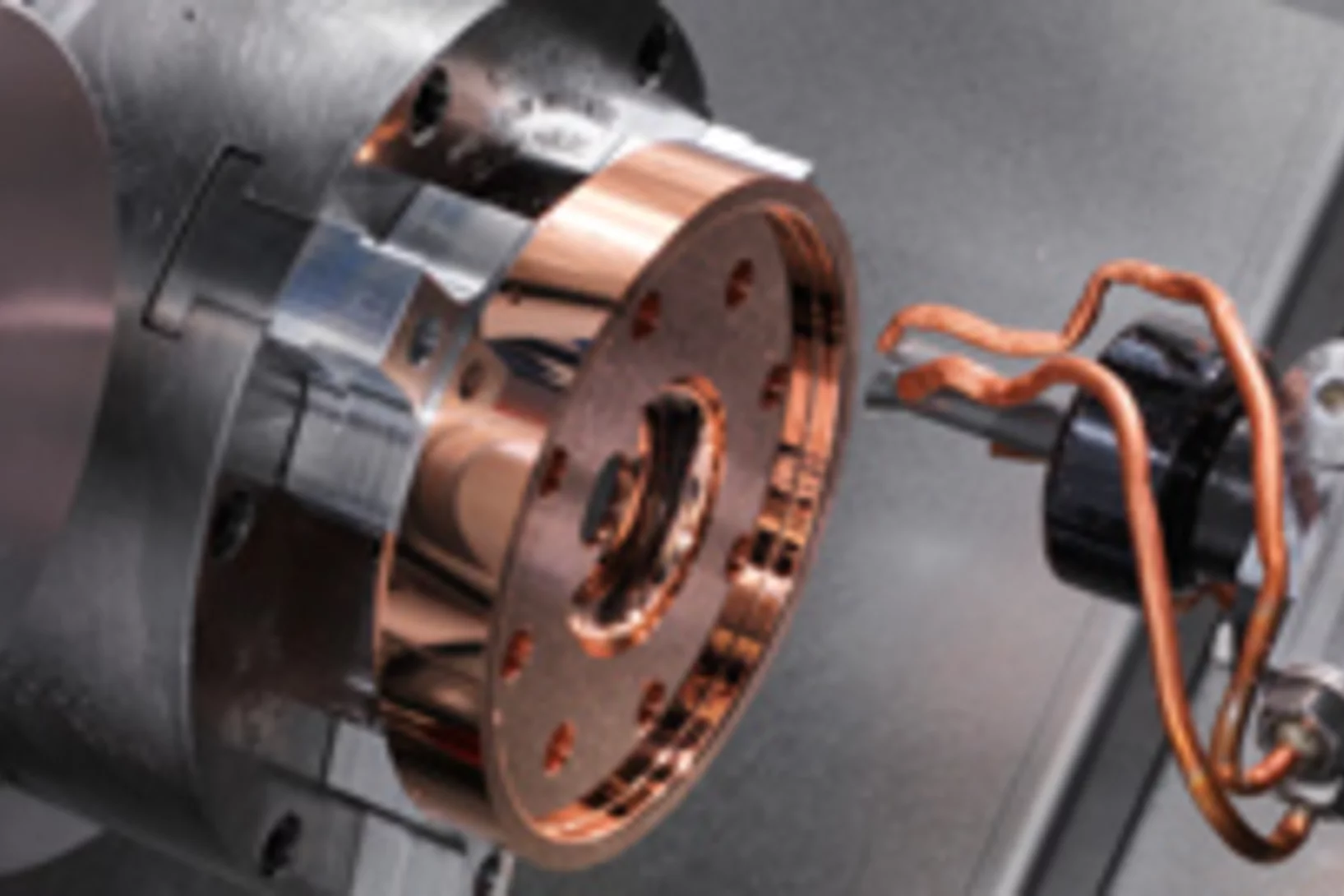

Im Linearbeschleuniger bekommt der Elektronenstrahl die Bewegungsenergie, die nötig ist, damit er das Röntgenlicht erzeugen kann. Der Linearbeschleuniger ist insgesamt mehr als 300 Meter lang à sein Herz besteht aus 11752 speziell geformten Kupferscheiben, in denen das beschleunigende Feld erzeugt wird.

Die SwissFEL-Anlage: die Elektronenquelle

In der Elektronenquelle entsteht der Elektronenstrahl für den SwissFEL. Die Anforderungen an die Anlage sind hoch: Damit der SwissFEL erfolgreich betrieben werden kann, muss der Elektronenstrahl vom ersten Augenblick an von bester Qualität sein.

Erste SwissFEL-Beschleunigerstruktur fertiggestellt

Am PSI wurde die erste Beschleunigerstruktur für den Linearbeschleuniger des SwissFEL fertiggestellt. Insgesamt 104 dieser Strukturen werden benötigt, um im SwissFEL die Elektronen, die die Röntgenlichtpulse abstrahlen werden, auf die erforderliche Energie zu beschleunigen. Das hochpräzise gefertigte Bauteil befindet sich nun im Hochleistungstest.

Grundsteinlegung für die neue Grossforschungsanlage SwissFEL

Mit der feierlichen Grundsteinlegung legte das PSI am 3. Juli 2013 nicht nur den Grundstein für die neue Grossforschungsanlage SwissFEL, sondern auch für die Fortführung von 25 Jahren erfolgreicher Forschung am PSI.

Der Experimentideen-Sammler

Interview mit Bruce PattersonDer Röntgenlaser SwissFEL soll Forschenden die Möglichkeit bieten, neuartige Experimente durchzuführen und so wichtige Einsichten für ihre Fachgebiete zu gewinnen. Doch wie weiss man, welche Forschenden von der Anlage profitieren können, welche Fragestellungen man da untersuchen kann und wie die Anlage ausgestattet sein muss, damit man sie am besten nutzen kann? Dazu ein Interview mit dem Experimentideen-Sammler Bruce Patterson. Das Interview stammt aus der neuesten Ausgabe des PSI-Magazins Fenster zur Forschung.

Alternativ-Routen für Velofahrer und Fussgänger

Durch die Bauarbeiten für den SwissFEL kommt es im Würenlinger Wald zu Sperrungen und Umleitungen. Alternativ-Routen für Velofahrer und Fussgänger werden angeboten.

Baustart im Würenlinger Wald

Im Würenlinger Wald haben die Bauarbeiten für den SwissFEL begonnen. In den kommenden eineinhalb Jahren wird das Gebäude für die neue Grossananlage des Paul Scherrer Instituts PSI errichtet.

Forschen am SwissFEL: Blick in magnetische Materialien

Materialien mit besonderen magnetischen Eigenschaften spielen für moderne Technologien eine wichtige Rolle à etwa in Festplatten, auf denen Informationen im Computer gespeichert werden. Forschungen am SwissFEL werden helfen, neue magnetische Materialien zu entwickeln und schnelle Veränderungen in solchen Materialien live zu beobachten. So könnte man sehen, was genau in einer Festplatte geschieht, wenn man den Speicherinhalt ändert.

Röntgen-Laser: Auf dem Weg zur Strukturbestimmung von Nanoteilchen

An Freie-Elektronen-Röntgen-Lasern wie dem zukünftigen SwissFEL des Paul Scherrer Instituts PSI sollen unter anderem die Strukturen von komplexen Nanoteilchen bis hin zu Biomolekülen untersucht werden. Dabei ist nicht nur die eigentliche Messung eine Herausforderung, sondern auch die Rekonstruktion der Struktur aus den Messdaten. Forscher des PSI haben nun einen optimierten mathematischen Weg aufgezeigt, wie man aus so gewonnen Messdaten eine deutlich bessere Auflösung bei der Bestimmung der Struktur eines einzelnen Teilchens erhält. Das Verfahren wurde an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz des PSI erfolgreich getestet.

Freie Bahn für den SwissFEL

Mit der Vorlage aller erforderlichen Bewilligungen fällt der Startschuss für den Bau des SwissFEL, der neuen Grossanlage des Paul Scherrer Instituts PSI.

Forschen am SwissFEL: Bausteine des Lebens durchschauen

Experimente am SwissFEL werden helfen, wesentliche Lebensprozesse zu verstehen. Sie werden zeigen, wie lebenswichtige Biomoleküle aufgebaut sind, deren Struktur mit heutigen Methoden nicht bestimmt werden kann. Und sie werden zeigen, wie sich die Form der Moleküle verändert. Die Erkenntnisse werden helfen, Krankheiten zu verstehen und Medikamente zu entwickeln.

Baurechtsvertrag unterzeichnet

Im Würenlinger Wald entsteht in unmittelbarer Nähe des Paul Scherrer Instituts PSI die neue Grossanlage SwissFEL. Heute wurde mit der Ortsbürgergemeinde Würenlingen der Baurechtsvertrag unterzeichnet.

Gebündeltes Bau-Knowhow für den SwissFEL

Mit der ARGE EquiFEL Suisse hat ein Konsortium aus drei Schweizer Traditionsunternehmungen den Zuschlag als Totalunternehmer für die Errichtung des Gebäudes und der Bereitstellung der technischen Infrastruktur für den SwissFEL erhalten. Gestern Abend fand die Unterzeichnung des Totalunternehmer-Werkvertrags zwischen dem Paul Scherrer Institut PSI und der Arbeitsgemeinschaft statt.

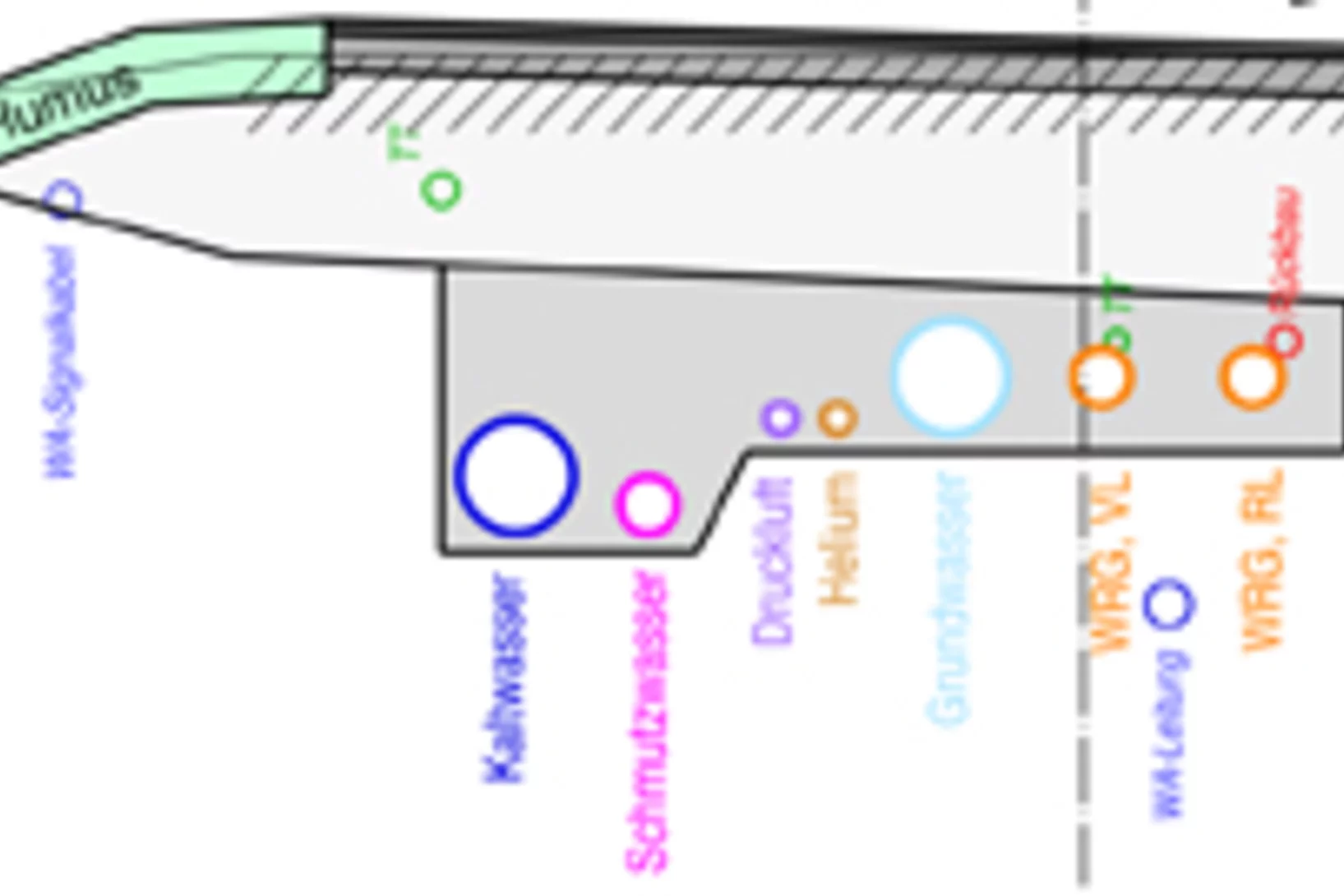

SwissFEL – die Anlage

Im SwissFEL werden Elektronen auf beinahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann auf eine Kurvenbahn geschickt - dabei erzeugen sie Röntgenlicht. Der SwissFEL besteht aus einer Elektronenkanone, die den Elektronenstrahl erzeugt, einem Beschleuniger und einem Undulator, in dem die Elektronen auf eine Wellenbahn gezwungen werden. Am Ende befinden sich die Messplätze, an denen das erzeugte Licht für Experimente genutzt wird.

Vorteile des SwissFEL: warum Röntgenlicht?

Der SwissFEL wird sehr kurze und sehr intensive Blitze aus Röntgenlicht mit Lasereigenschaften erzeugen. Mit Röntgenlicht kann man dank seiner sehr kurzen Wellenlänge sehr feine Strukturen sehen und so zum Beispiel die detaillierte Anordnung der Atome in einem komplexen Molekül bestimmen.

Stoffen bei der Umwandlung zusehen

Experimente am SwissFEL sollen helfen, genau zu verstehen, wie sich Stoffe in einer Reaktion ineinander umwandeln. Ein Schwerpunkt werden katalytische Reaktionen sein, die zahllose Anwendungen haben. Die Forschung wird Wege zu energiesparenden Industrieprozessen und umweltfreundlichen Energieträgern aufzeigen.

Erschliessungsarbeiten für den SwissFEL starten

Am 3. September 2012 starten die Erschliessungsarbeiten zur neuen Grossforschungsanlage SwissFEL des Paul Scherrer Instituts. Mit ihnen wird die für den SwissFEL notwendige Anbindung an die vorhandene PSI-Infrastruktur hergestellt.

Ultrakurze Röntgenlaserpulse erstmals exakt vermessen

Röntgenlaser sind moderne Lichtquellen, von denen sich Wissenschaftler neue Erkenntnisse über Aufbau und Funktionsweise der Materie auf der Ebene der Atome erhoffen. Der wissenschaftliche Wert eines Röntgenlasers steht und fällt mit der Qualität der von ihm produzierten ultrakurzen Röntgenpulse, mit denen die Forschenden ihre Untersuchungsobjekte beleuchten. Ein internationales Team unter der Leitung von Wissenschaftlern des Paul Scherrer Instituts PSI hat nun diese Pulse erstmals exakt vermessen.

Baugesuch zu Erschliessungsarbeiten für den SwissFEL eingereicht

Das Paul Scherrer Institut hat am 5. Juni 2012 bei der Gemeinde Würenlingen sein Baugesuch für die Erschliessungsarbeiten zur neuen Grossforschungsanlage SwissFEL eingereicht. Die Ausführung der Erschliessungsarbeiten ist für den Zeitraum August 2012 bis Januar 2013 geplant.

Baugespanne im Würenlinger Wald

Wer in den nächsten Monaten über den Oberen Priorhölzliweg spazierengeht und aufmerksam in den Wald späht, der kann sie entdecken: Das PSI reicht in der zweiten Juniwoche bei der Gemeinde Würenlingen offiziell das Baugesuch für seine neue Grossforschungsanlage SwissFEL ein und hat dafür - wie es für alle Baugesuche üblich ist à auch das zugehörige Baugespann aufstellen lassen.

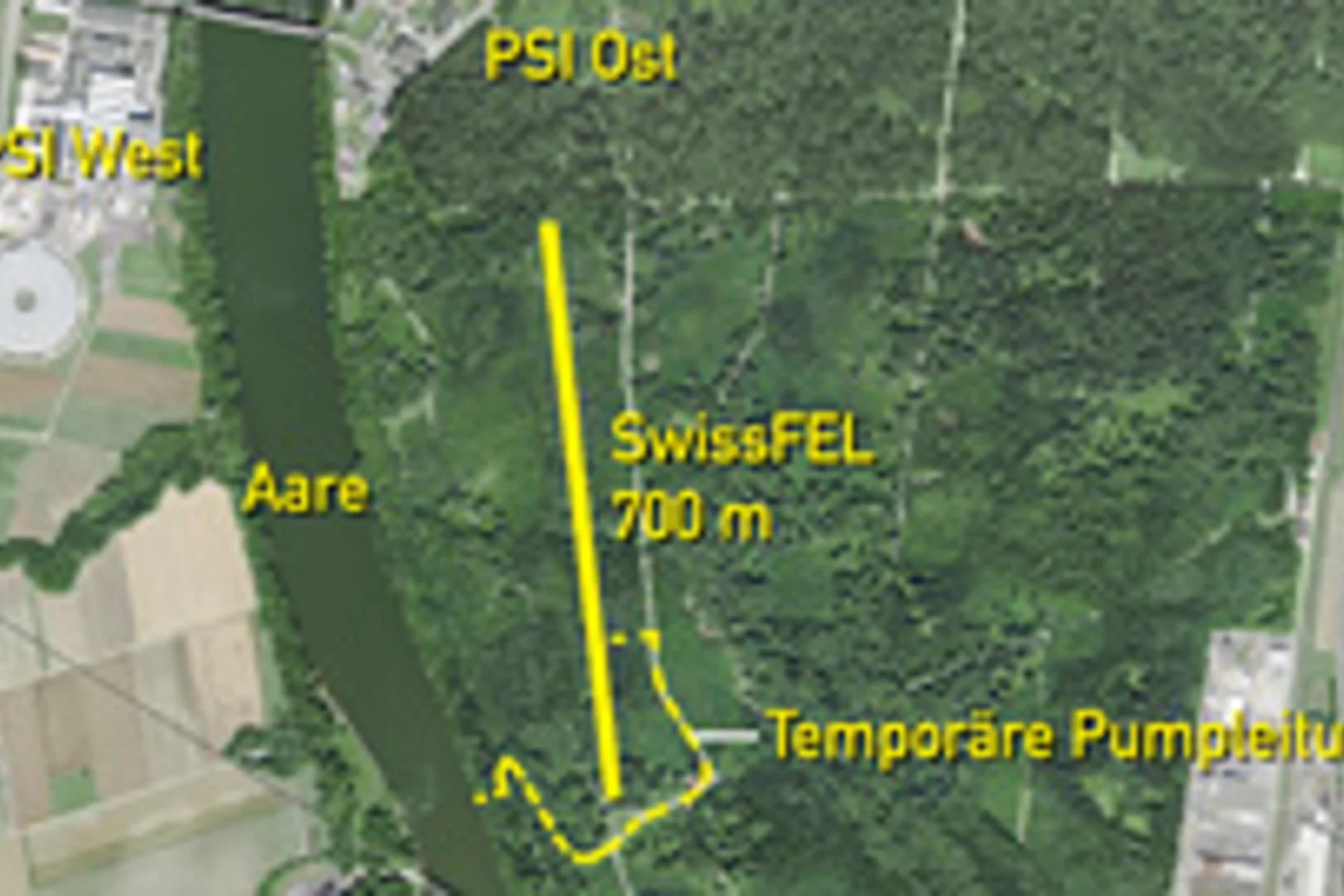

Grosspumpversuch auf geplantem SwissFEL-Gelände

Zur Kühlung des SwissFEL soll Grundwasser genutzt werden. Ein Grosspumpversuch soll nachweisen, dass durch die Wasserentnahme der Grundwasserspiegel nicht übermässig abgesenkt wird und dass insbesondere die Trinkwasserversorgung von Würenlingen, Döttingen und Klein-Döttingen nicht beeinträchtigt wird. Während des Versuchs werden im Juli 2012 zwei Wochen lang 50 Liter Grundwasser pro Sekunde abgepumpt und in die Aare geleitet. Gleichzeitig wird der Grundwasserspiegel an den verschiedenen Entnahmestellen beobachtet. Die Vorbereitungen für den Versuch beginnen im März 2012.

Kooperation für perfekte Beschleunigung

Mehr als 10'000 Einzelteile à alle auf den Tausendstelmillimeter exakt à sollen bei der Zusammenarbeit zwischen dem Paul Scherrer Institut PSI und Oerlikon Mechatronics AG, Trübbach gebaut werden und am Ende für perfekte Beschleunigung im SwissFEL, dem geplanten Röntgenlaser des PSI sorgen. Für den SwissFEL-Linearbeschleuniger wird Oerlikon Mechatronics die sogenannten Kupfertassen herstellen (komplex geformte und hochpräzise Scheiben) und diese zu Hohlräumen (Kavitäten) zusammenfügen, in denen sich die nötigen beschleunigenden Kräfte erzeugen lassen.

Es funktioniert: Ultraschnelle magnetische Vorgänge mit Röntgenlaser live

beobachtet

Ein Team unter der Leitung von Forschern des Paul Scherrer Instituts hat mit Experimenten am amerikanischen Röntgenlaser LCLS erstmals genau verfolgen können wie sich die magnetische Struktur eines Materials verändert. Die Strukturänderung wurde durch einen Laserblitz angestossen und mit Hilfe kurzer Röntgenpulse untersucht. So zeigte es sich, dass sich die Struktur erst 400 Femtosekunden nach dem Laserblitz zu verändern begann Für die Forscher des PSI ist dies ein wichtiger Meilenstein. Denn solche Untersuchungen sollen auch einen Forschungsschwerpunkt am geplanten Schweizer Röntgenlaser SwissFEL des Paul Scherrer Instituts darstellen.

Schweizer Hochpräzision stabilisiert den SwissFEL

Das Paul Scherrer Institut PSI und die MDC Max Daetwyler AG (Bleienbach), haben heute einen Vertrag unterzeichnet, nach dem Daetwyler wesentliche Komponenten für den Röntgenlaser SwissFEL, die neue Grossforschungsanlage des PSI, gemeinsam mit dem PSI entwickeln und bauen wird. Die Massnahmen des Bundes zur Abfederung der Frankenstärke erlauben es, den Bau der Komponenten vorzuziehen und so das SwissFEL-Projekt schneller voranzutreiben.

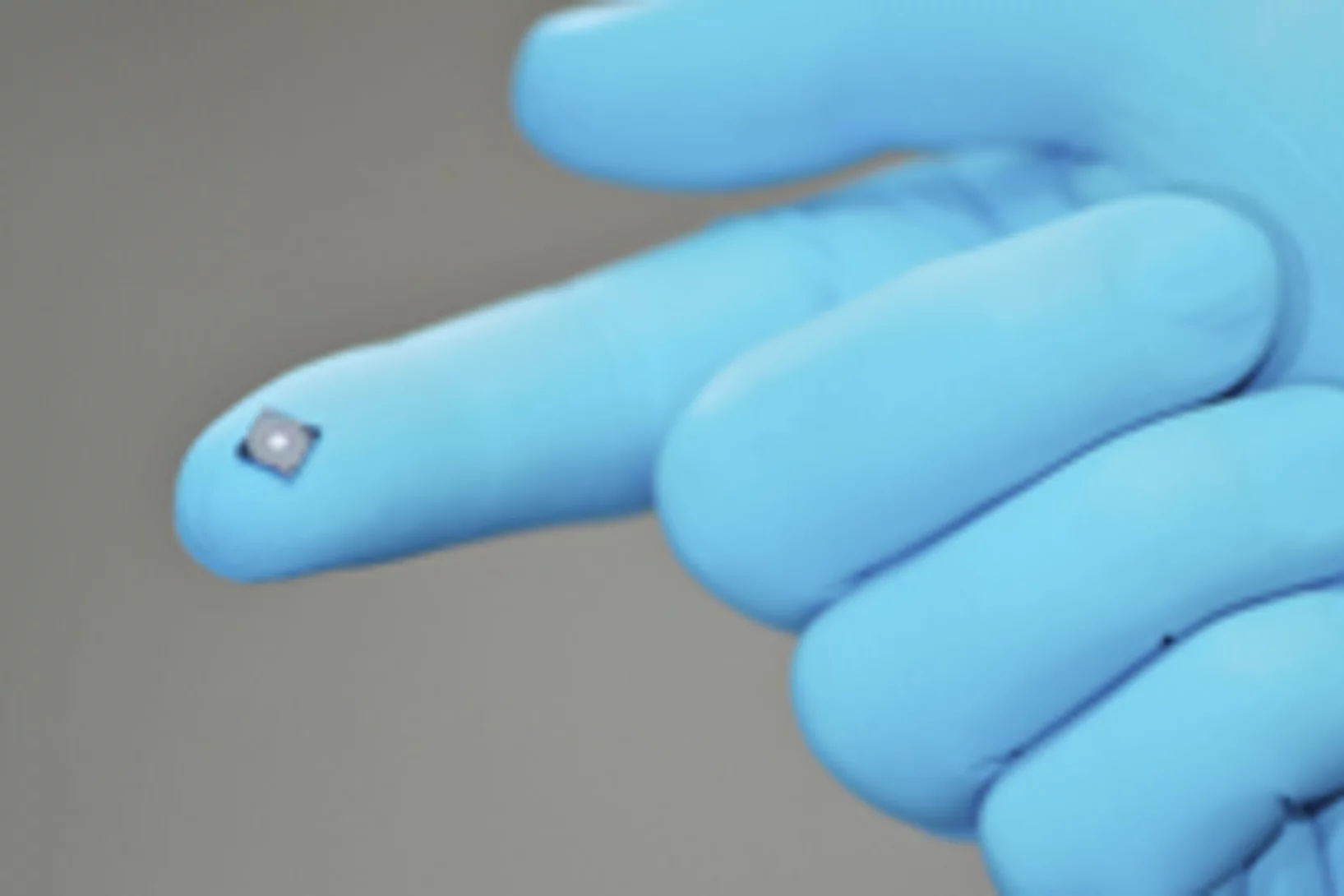

Diamanten sind auch des Forschers bester Freund

Einem vom PSI geleiteten Forscherteam ist es gelungen, harte Röntgenlaserstrahlung 100'000-fach zu konzentrieren und so an einem Punkt Röntgenstrahlung zu erzeugen, die so intensiv war wie wohl nirgends zuvor. Als Linsen verwendeten die Forscher winzige Ringstrukturen aus Diamant à dem Material, das am besten dem Röntgenlaserlicht standhält. Diese Entwicklung schafft die Voraussetzung für einen Teil der Experimente am SwissFEL, dem geplanten Röntgenlaser des PSI.

Schweizer Spitzenforschung in Europäischer Grossforschungsanlage

Heute haben die Vertreter von zehn Staaten im Hamburger Rathaus an der Vertragsunterzeichnung für den Bau des European XFEL teilgenommen. Die Schweiz ist am Aufbau der Anlage beteiligt und wird zum Gelingen des Projekts an entscheidenden Stellen mit Know-how beitragen, das am Paul Scherrer Institut entwickelt worden ist.