Atmosphäre

Erstmals chemische Reaktionen direkt im Feinstaub nachgewiesen

Forschende am Paul Scherrer Institut PSI haben eine neue Methode entwickelt, um Feinstaub noch genauer als bislang zu analysieren. Mit ihrer Hilfe widerlegten sie die Lehrmeinung, dass Moleküle im Feinstaub keine chemischen Umwandlungen mehr eingehen, weil sie in Schwebepartikel eingebunden sind.

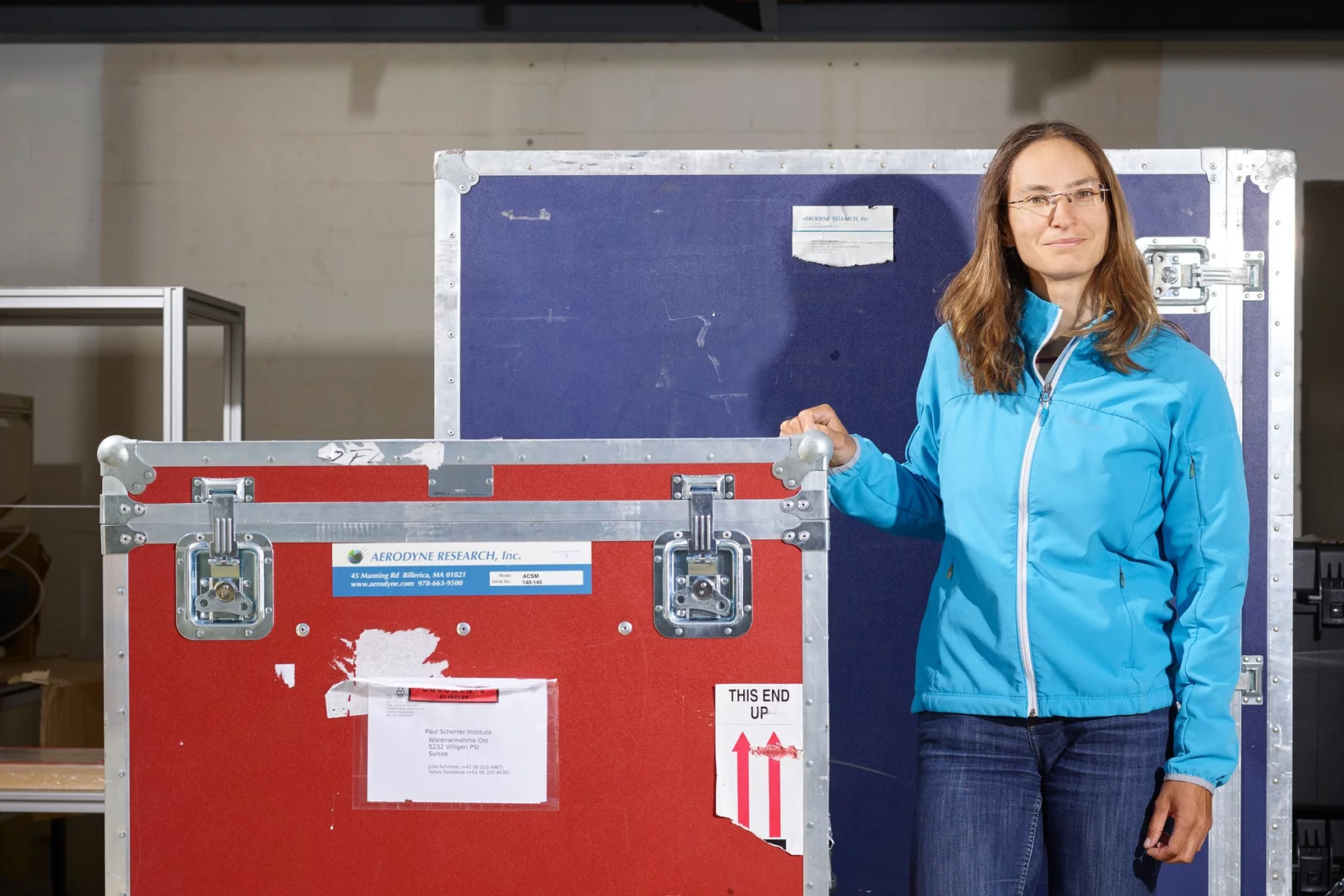

13 Monate in der Arktis

Ein PSI-Forschungsprojekt zur Untersuchung von Atmosphärenchemie geht am 20. September 2019 an Bord des Eisbrechers «Polarstern». Die Forscherin Julia Schmale erzählt von der anstehenden Expedition und von ihrer Beteiligung daran.

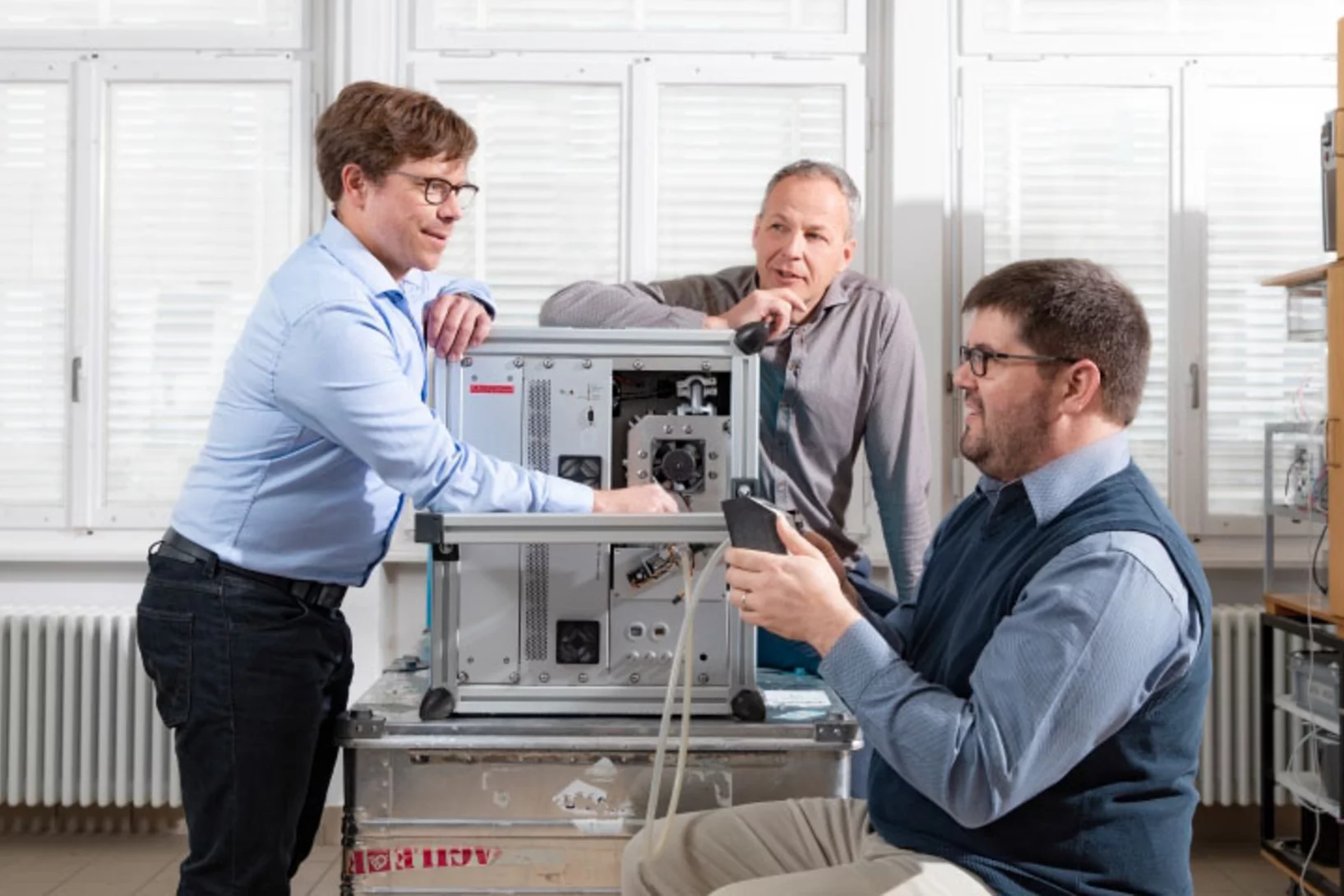

Forschen über den Wolken

Auf der Forschungsstation Jungfraujoch untersuchen PSI-Wissenschaftler Feinstaubpartikel. Und müssen damit klarkommen, dass der menschliche Körper nicht für ein Leben auf 3500 Meter über dem Meer gemacht ist.

An frischer Luft und im Smog

PSI-Forschende bohren im Hochgebirge durch jahrtausendealtes Gletschereis und analysieren im indischen Delhi die weltweit höchsten Feinstaubkonzentrationen. Sie tragen dazu bei, globale Fragen zum Klimawandel zu klären und die Luftverschmutzung einzudämmen.

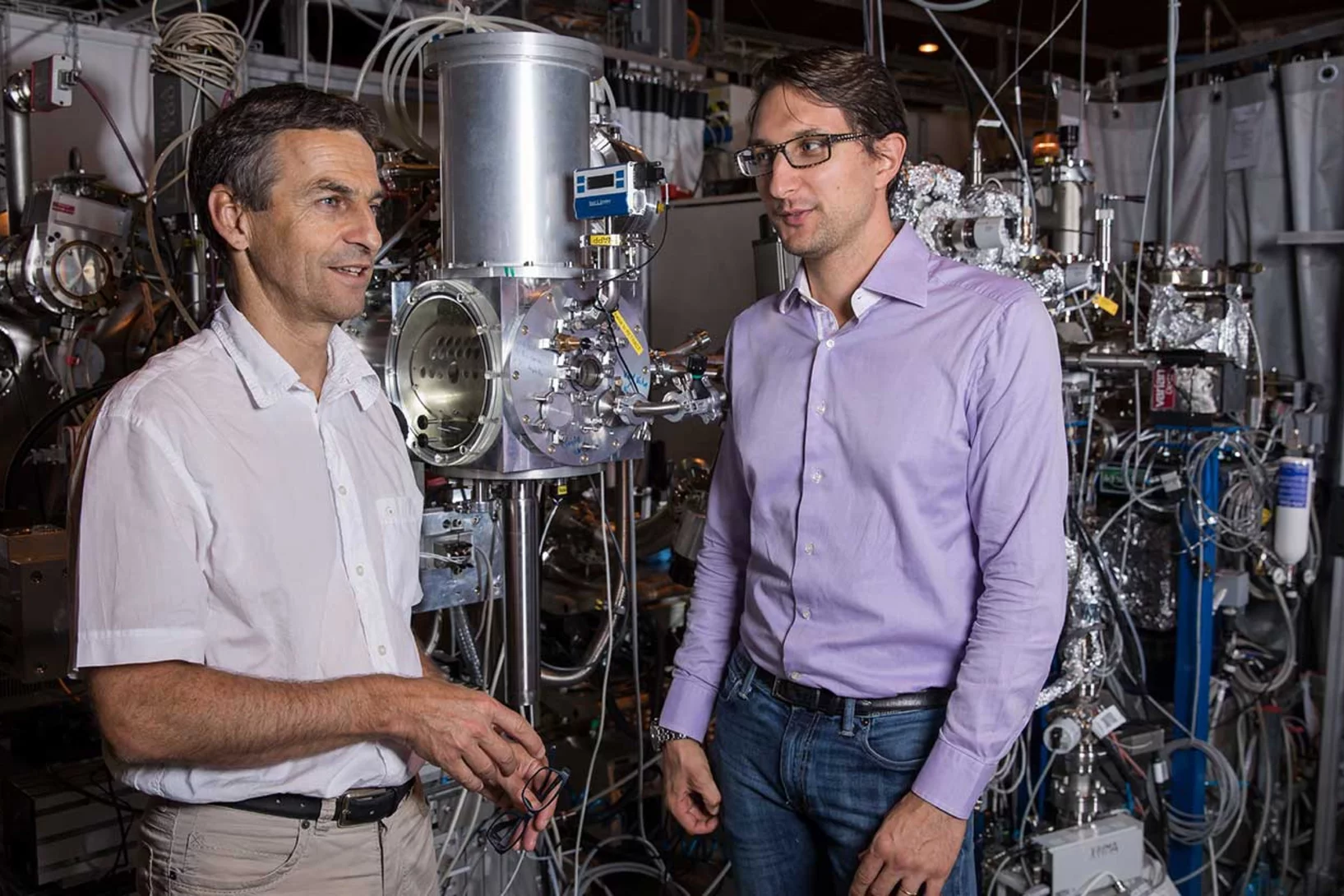

Atmosphäre im Röntgenlicht

PSI-Forschende haben eine Experimentierkammer entwickelt, in der sie Vorgänge in der Atmosphäre nachstellen und mit dem Röntgenlicht der SLS mit bisher unerreichter Präzision untersuchen können. In ersten Experimenten haben sie die Erzeugung von Brom untersucht, das eine wesentliche Rolle für den Ozonabbau in den tieferen Schichten der Atmosphäre spielt. Die neue Experimentierkammer wird in Zukunft auch Forschenden anderer wissenschaftlicher Fachrichtungen zur Verfügung stehen.

Die Freiluft-Forscherin

Die Atmosphärenwissenschaftlerin Julia Schmale startet auf eine dreimonatige Schiffsexpedition rund um die Antarktis. Dort sucht sie nach der saubersten Luft, die es noch auf unserem Planeten gibt.

Die Stoffe, die Wolken heller machen

Wolken bestehen aus winzigen Tröpfchen. Diese Tröpfchen bilden sich, wenn das Wasser an sogenannten Aerosolen kondensiert – an kleinen Partikeln in der Atmosphäre. Um besser zu verstehen, wie wiederum Aerosole entstehen, haben Forschende nun eine umfassende Computersimulation auf der Grundlage detaillierter experimenteller Daten erstellt. Diese Simulation zeigt, dass neben Schwefelsäure noch zwei weitere Substanzen entscheidend an der Bildung von Aerosolen beteiligt sind: organische Verbindungen und Ammoniak. Die Forschungsergebnisse wurden nun im renommierten Fachblatt Science veröffentlicht.

Heutige Messungen liefern Einsichten über Wolken in der Vergangenheit

Forschende haben gezeigt, wie sich aus natürlichen Substanzen Feinstaub in der Atmosphäre bilden kann. Die Ergebnisse werden unser Wissen über die Wolken vor Beginn der Industrialisierung verbessern und so zur genaueren Beschreibung der bisherigen und zukünftigen Klimaentwicklung beitragen.

Airpokalypse erklärt

Wie Chinas rekordhohe Feinstaubbelastung vom Winter 2013 zustande kam.Anfang 2013 deckte eine graubraune Dunstglocke über mehrere Monate weite Teile Chinas zu. Die Feinstaubbelastung übertraf um 1 bis 2 Grössenordnungen die üblicherweise in Westeuropa oder USA gemessenen Werte. Nun deckt ein international zusammengesetztes Forscherteam unter der Leitung des Paul Scherrer Instituts PSI und der chinesischen Akademie für Wissenschaften CAS in Xi’an die Quellen hinter der Airpokalypse auf. Die in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigt auch, mit welchen Massnahmen einer solchen Umweltkrise in Zukunft vorgebeugt werden kann.

Wolkenbildung mit Zutaten aus dem Wald

Wissenschaftler wissen, dass Wolken in der Bilanz einen kühlenden Beitrag auf das Klima unseres Planeten leisten. Dennoch ist das Ausmass dieses kühlenden Effekts nicht genau bekannt. Eine neue Studie vom CLOUD-Experiment (Cosmics Leaving OUtdoor Droplets) am CERN wirft nun Licht auf den allerersten Schritt im Prozess der Wolkenbildung. Die Arbeit stellt somit einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der Verbindung zwischen Wolken und Klima dar. Die unter der Leitung von Forschern des Paul Scherrer Instituts durchgeführte Studie wird am 16. Mai 2014 im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht.