Die Quantenkünstler: Duett des Terbiums und andere Quantenkunst

Um stabilere Qubits zu schaffen, lassen PSI-Forschende Terbiumionen paarweise auftreten. Anderswo platzieren sie mit Lichtpinzetten Atome hochgenau.

«Die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen», heisst es im Märchen von Aschenputtel. Auch wenn es um Quantencomputer geht, muss das Gute vom Schlechten getrennt werden – auf Ebene der Atome und ihrer elektrisch geladenen Geschwister, den Ionen. Das «Gute», das sind für Forschende die Qubits, zum Beispiel Atome oder Ionen, die in einem Quantencomputer die Berechnungen ausführen können. Qubits sind für gewöhnlich sehr empfindlich; jede noch so kleine mechanische oder magnetische Störung von aussen lässt die sogenannte Kohärenz in Sekundenbruchteilen zusammenbrechen, dann werden die Qubits aus ihrem Takt geworfen und die Quanteninformation geht verloren. Sie werden zu «schlechten» Qubits und sind für Berechnungen eines Quantencomputers hinderlich.

In aktuellen Quantencomputern sind Qubits relativ weit voneinander entfernt, sodass sie sich nicht gegenseitig stören. Was bei 50 oder 100 Qubits noch gut funktioniert, wird zum Problem, wenn man für zukünftige Quantencomputer an viele Millionen Qubits denkt – und diese ähnlich wie die Bits auf heutigen Computerchips sehr dicht zusammenpacken möchte. Dann stören sie sich gegenseitig und aus «gut» wird «schlecht».

Simon Gerber und Gabriel Aeppli vom Zentrum für Photonenforschung am PSI kennen einen Weg, um auch dicht gepackte Qubits deutlich länger im Töpfchen der «Guten» zu behalten. Ihre Terbiumionen-Qubits sind in die atomare Gitterstruktur von Kristallen aus Yttrium-Lithium-Fluorid eingebunden. Dabei tut sich Erstaunliches: Die Terbiumionen erzeugen stabilere Qubits als erwartet, also mit viel höherer Kohärenz.

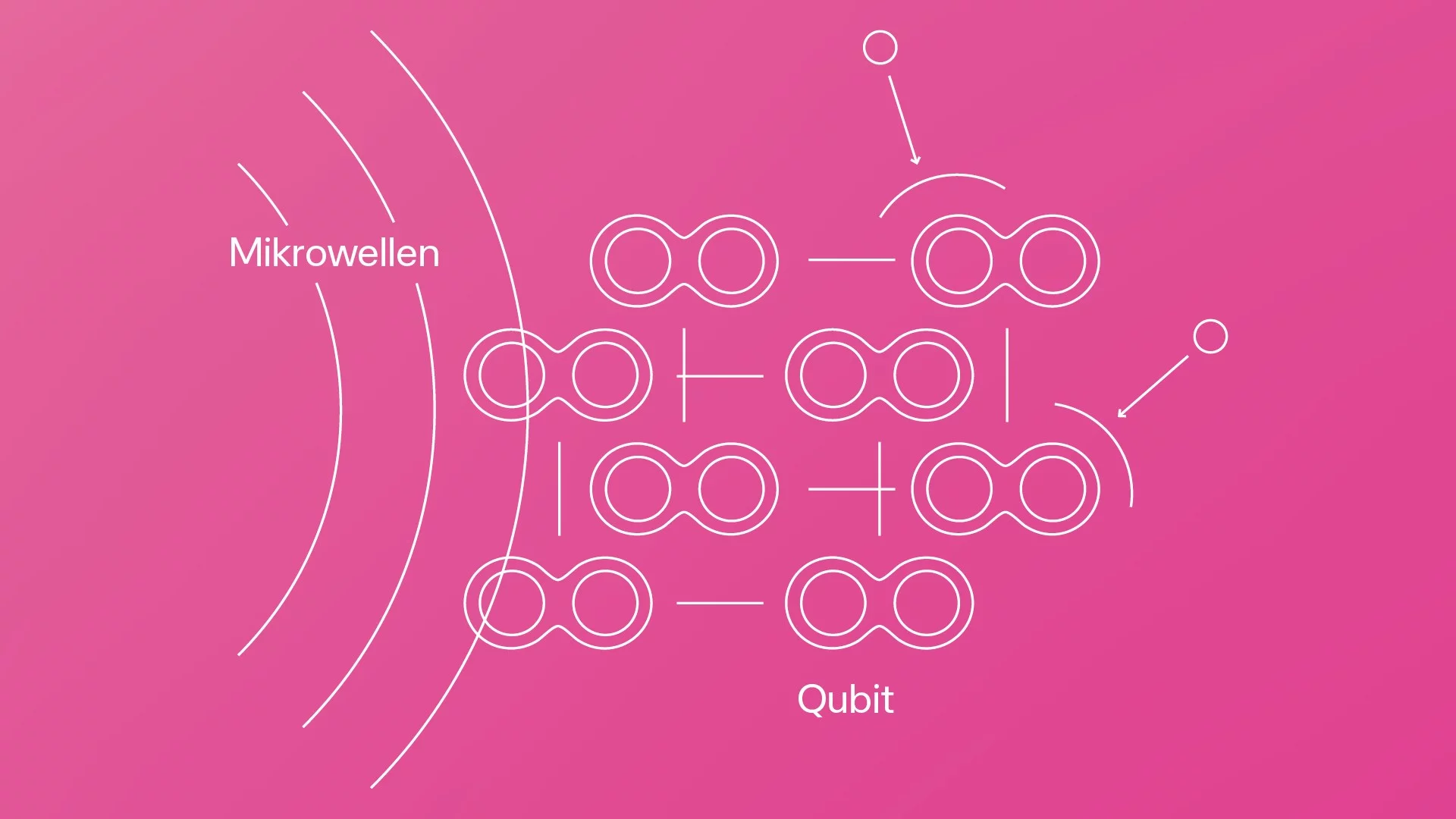

Die grösste Hürde auf dem Weg zum Quantencomputer: Qubits, die beispielsweise aus Atomen oder Ionen bestehen, sind sehr empfindlich und geraten bei der leisesten Störung aus ihrem Quantentakt. Manche Ionen können aber paarweise vorliegen, was sie resistenter macht. Bestrahlt man sie zudem mit Mikrowellen, werden sie nochmals robuster. Simon Gerbers Team untersucht diese vielversprechenden Qubits. © Studio HübnerBraun

«Der Trick besteht darin, dass die Qubit-Zustände nun nicht wie üblich in einzelnen Ionen gespeichert werden, sondern im Zusammenwirken von je zwei Ionen», erklärt Gerber. «Diese Ionenpaare entstehen ganz natürlich, wenn man viel Terbium in den Kristall gibt.» Der Vorteil: Ionenpaar-Qubits kommunizieren mit einer ganz bestimmten Frequenz, die von einzelnen Terbiumionen oder anderen Atomen im Kristall nicht gestört werden kann. Es ist, als nutze man im Radio eine neue Frequenz weit weg der bisherigen Sender: Die alten Frequenzen funken ihr nicht hinein. Auf die Qubits übertragen bedeutet das: Man kann ungehindert mit ihnen kommunizieren und ihre Kohärenz bleibt um ein Vielfaches länger erhalten. Das macht den PSI-Ansatz für den Bau von zukünftigen Quantencomputern hochinteressant.

Schutzschild aus Mikrowellen

Es geht aber noch besser. Denn auch externe magnetische Störungen bedrohen die Terbiumionen-Qubits. Bestrahlt man sie jedoch mit Mikrowellen, wirkt das wie ein Schutzschild dagegen. Die Paar-Qubits haben dann eine bis zu hundert Mal längere Lebensdauer als Qubits aus einzelnen, nicht bestrahlten Ionen. «Mit dem richtigen Material könnte die Kohärenz sogar noch länger sein», vermutet Gabriel Aeppli, Leiter des Zentrums für Photonenforschung am PSI. Mit dem Wissen über dieses Phänomen möchte das Team nun den Aufbau weiter optimieren.

Die Experimente, die letztes Jahr in der Fachzeitschrift Nature Physics veröffentlicht wurden, eröffnen einen interessanten neuen Weg für den Bau von Quantencomputern. Dafür wird es allerdings nicht reichen, einfach Terbiumionen in ein Kristallgitter zu streuen. «Der Trend geht zum quasi chirurgischen Platzieren von Atomen oder Ionen», sagt Aeppli.

Mit der Anordnung einzelner Atome kennt Wenchao Xu sich aus. Auch sie ist Wissenschaftlerin am Zentrum für Photonenforschung am PSI. Ihre Atome befinden sich allerdings nicht in einem Feststoff, sondern schweben im Vakuum in einer kompakten Kammer. Xu möchte darin bis zu 5000 Atome hochgenau positionieren – mithilfe einer Anordnung fokussierter Laserstrahlen. «Wir nennen diese Technik eine optische Pinzette. Wir können mit je einem Laserstrahl ein einzelnes Atom einfangen und platzieren», erklärt Xu. Ihr Team nutzt die einzelnen Atome als Qubits und baut aus vielen so platzierten Atomen Quantenprozessoren.

Mischwesen aus Licht und Materie

Xu erforscht ausserdem Verbindungsmöglichkeiten zwischen Quantensystemen. Dazu nutzt sie sogenannte Polaritonen. Dies sind Quasiteilchen, die Eigenschaften von Licht und Materie zugleich tragen. Sie könnten als Schnittstelle zwischen atomaren Qubits und Licht dienen, um Quanteninformationen über weitere Entfernungen zu tragen. So liessen sich mit Polaritonen mehrere Quantenprozessoren miteinander verbinden, um grössere Quantencomputer zu ermöglichen.

Mit Laserstrahlen lassen sich einzelne Atome einfangen und exakt positionieren. Wechao Xu plaziert so verschiedene Sorten von Atomen in einer Ultrahochvakuumkammer und nutzt die Atome als Qubits. Bei zunehmender Qubit-Zahl müssen auch weit voneinander entfernte Atome miteinander in Verbindung gebracht werden. Hier kommen Polaritonen ins Spiel. Diese Quasiteilchen haben sowohl Eigenschaften von Licht als auch von Materie. Das macht sie zu idealen Postboten zur Übertragung von Quantennachrichten über grosse Distanzen. Wenchao Xu möchte damit einzelne weit auseinanderliegende Atome verbinden, um modulare Quantenberechnungen zu ermöglichen. © Studio HübnerBraun

Auch Dominik Sidler ist an Polaritonen interessiert. Der theoretische Physiker vom Zentrum für Computergestützte Wissenschaften, Theorie und Daten des PSI studiert die Quasiteilchen nicht im Labor, sondern in Computersimulationen. Dort untersucht er die starke Kopplung von Licht mit Materie. Sperrt man Moleküle in ein winziges Spiegelkabinett und lässt darin Licht hin- und herlaufen, kann das Licht die Struktur des Moleküls und damit auch seine chemischen Eigenschaften ändern. Das Besondere daran: Es ist kein Licht von aussen notwendig. Der Quanteneffekt entsteht auch bei absoluter Dunkelheit. Warum sich dadurch die chemischen Eigenschaften ändern? Das ist noch weitgehend unbekannt, denn eigentlich lassen heutige physikalische Modelle dies gar nicht zu. Auch hier könnten Polaritonen die Hand im Spiel haben.

Sidler versucht, dem Geheimnis der polaritonischen Chemie auf die Spur zu kommen. Bei Erfolg winken unter anderem Medikamente, bei denen der gewünschte Wirkstoff energieeffizienter hergestellt wird, weil man in den Lichtfallen die chemische Struktur gezielt modifizieren kann.

Katzen-Qubits

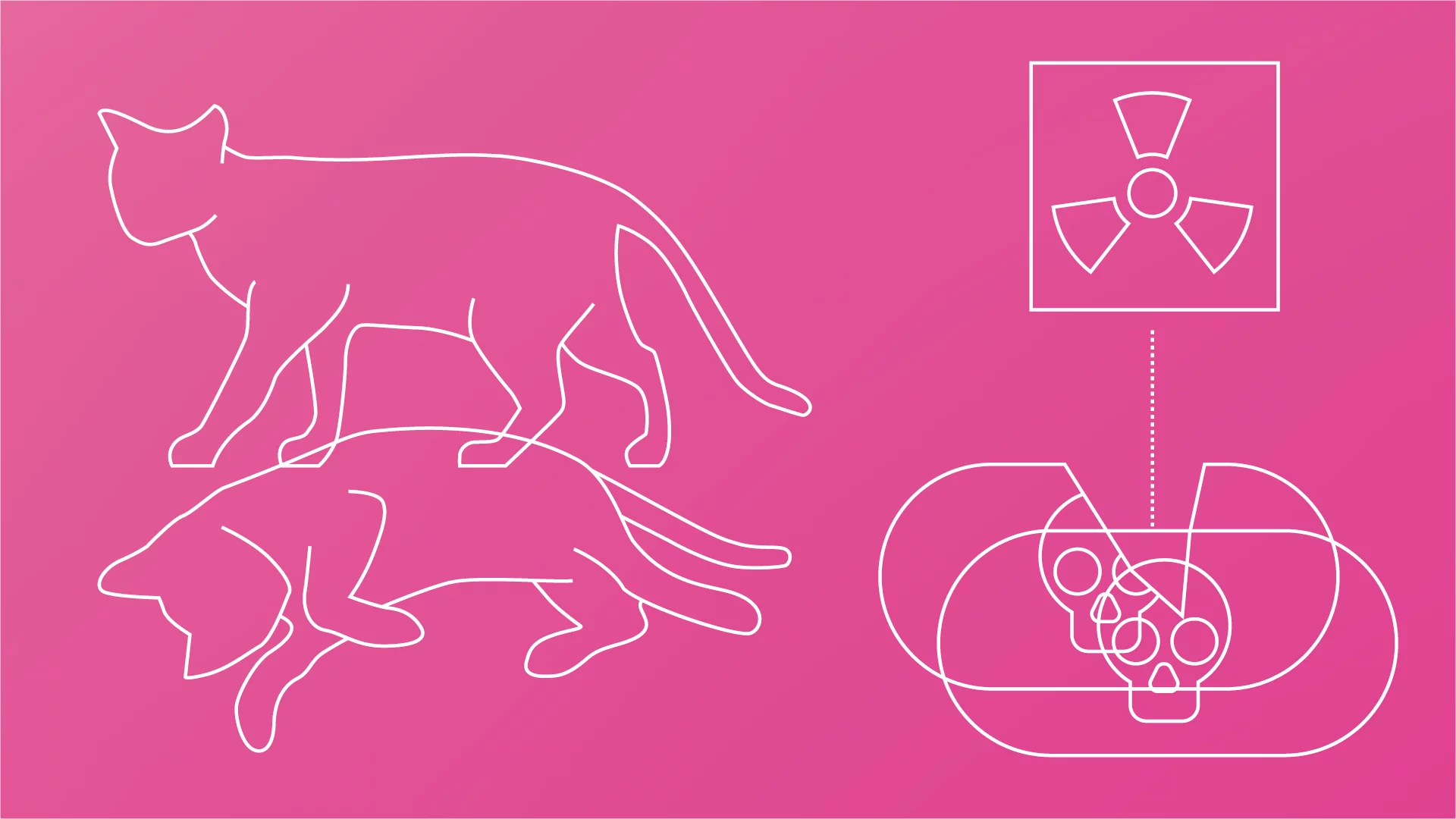

Während Forschende wie Simon Gerber oder Wenchao Xu für ihre Qubits das nehmen, was ihnen die Natur als kleinste Bausteine bietet – Atome und Ionen – geht Alexander Grimm einen anderen Weg: Er stellt Qubits künstlich her. Dazu verwendet er sogenannte Mikrowellenresonatoren, in denen ein elektrisches Signal wie ein Pendel hin und her schwingen kann. Grimms Forschungsgruppe ist in der Lage, den Schwingungszustand in diesen Resonatoren präzise zu kontrollieren. Mehr noch: Bei minus 273 Grad Celsius kann Grimm eine quantenmechanische Überlagerung erzeugen – zwei gegenläufige Schwingungen liegen dann gleichzeitig vor. Es ist, als würde ein klassisches Pendel zugleich in zwei entgegengesetzte Richtungen schwingen. «Damit erschaffen wir im Labor so etwas wie Schrödingers Katze», sagt Grimm mit Blick auf Erwin Schrödingers berühmtes Gedankenexperiment. Der Vorteil dieser Katzen-Qubits: Die beiden entgegengesetzten Zustände sind standhaft gegen Störungen, Grimms Qubits bleiben also von Natur aus länger in Aschenputtels «gutem» Töpfchen

In diesem Gedankenexperiment aus dem Jahr 1935 ist eine fiktive Katze in einer Kiste eingesperrt – zusammen mit einer tödlichen Giftkapsel. Mit genau 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird das Gift durch einen atomaren Vorgang freigesetzt. Laut der Quantenmechanik liegen beide atomaren Zustände gleichzeitig vor, solange das Ergebnis nicht gemessen wird. Der Physiker Erwin Schrödinger stellte die Frage, ob demnach auch die Katze zugleich tot und lebendig sei. Dies widerspricht unserer Alltagserfahrung, in der wir vor allem klassische Physik beobachten. Es widerlegt aber nicht die Quantenphysik. © Studio HübnerBraun

Der ideale Ort für Quantenforschung

Die vielen verschiedenen Ansätze der Quantenforschung gelingen vor allem dann, wenn Forschende aus unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten. «Jede Disziplin hat ihre Sprache, ihre Formalismen. Wichtig ist deshalb, dass wir über unsere eigenen Fachgrenzen hinausgehen und so neue Möglichkeiten erschliessen», sagt Dominik Sidler. «Das PSI ist dafür der ideale Ort – auch dank der engen Kooperation mit den Hochschulen des ETH-Bereichs und den vielen Kontakten zu international führenden Institutionen.»

«Wir befruchten uns gegenseitig», pflichtet Simon Gerber bei. Das Experiment mit den Paaren aus Terbiumionen beispielsweise könnte auch zu neuartigen Sensoren führen. Grundsätzlich gilt: Um zu verstehen, was sich auf atomarer und elektronischer Ebene abspielt, brauche es grosse «Mikroskope». «Die Grossforschungsanlagen am PSI sind weltweit einzigartig und helfen uns, Materialeigenschaften zu verstehen und damit eine Vielzahl von neuen Anwendungsmöglichkeiten zu eröffnen», sagt Gerber