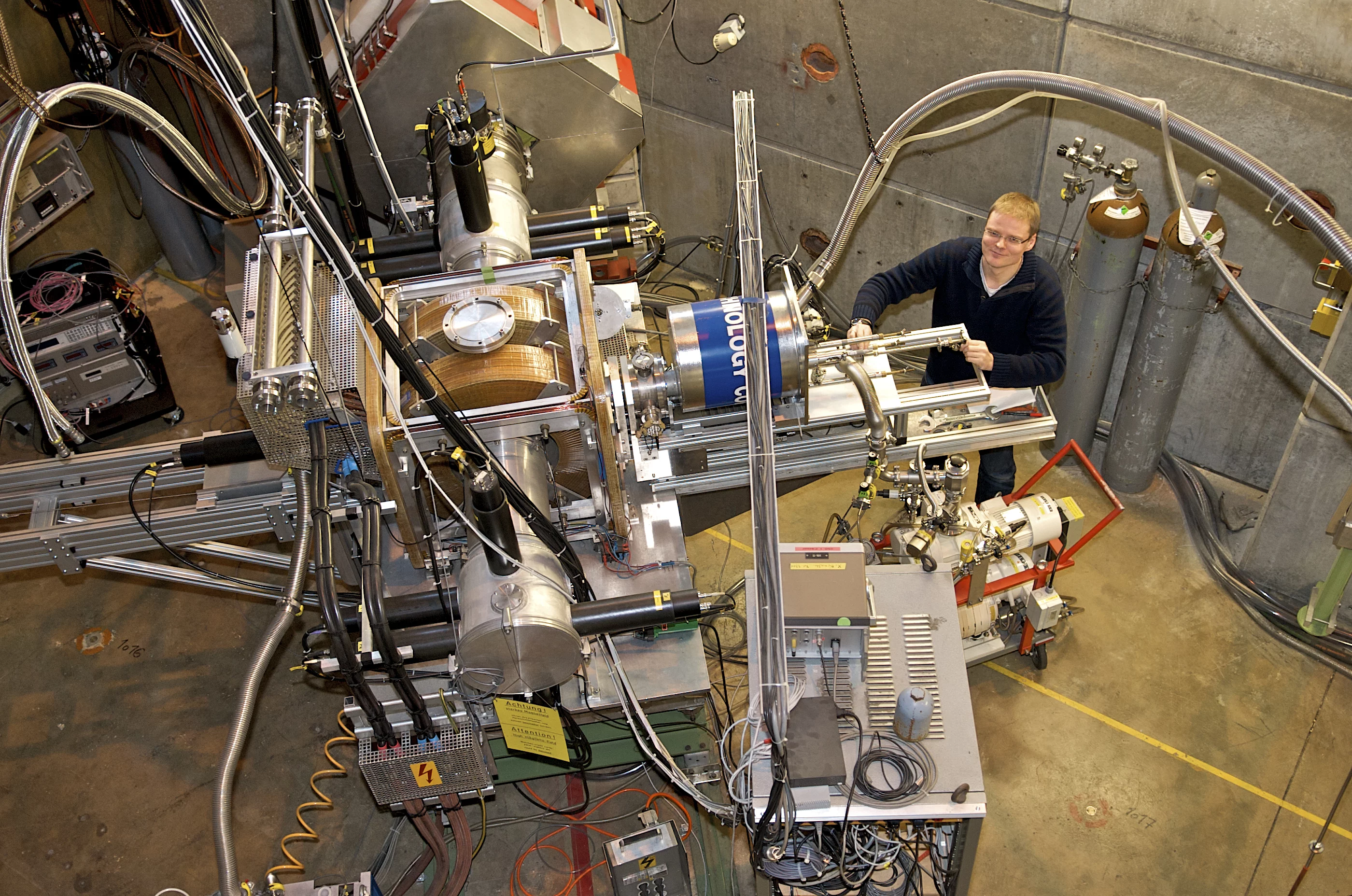

In der Myonenquelle: schnelle Protonen stossen auf Kohlenstofftarget

Experimente mit Myonen helfen, magnetische Vorgänge in Festkörpern aufzuklären oder die Voraussagen des Standardmodells der Elementarteilchenphysik zu testen. Da Myonen in einigen millionstel Sekunden in andere Teilchen zerfallen, müssen sie für die Experimente laufend neu produziert werden. Dies geschieht am PSI in der Myonenquelle SμS (es-mü-es).

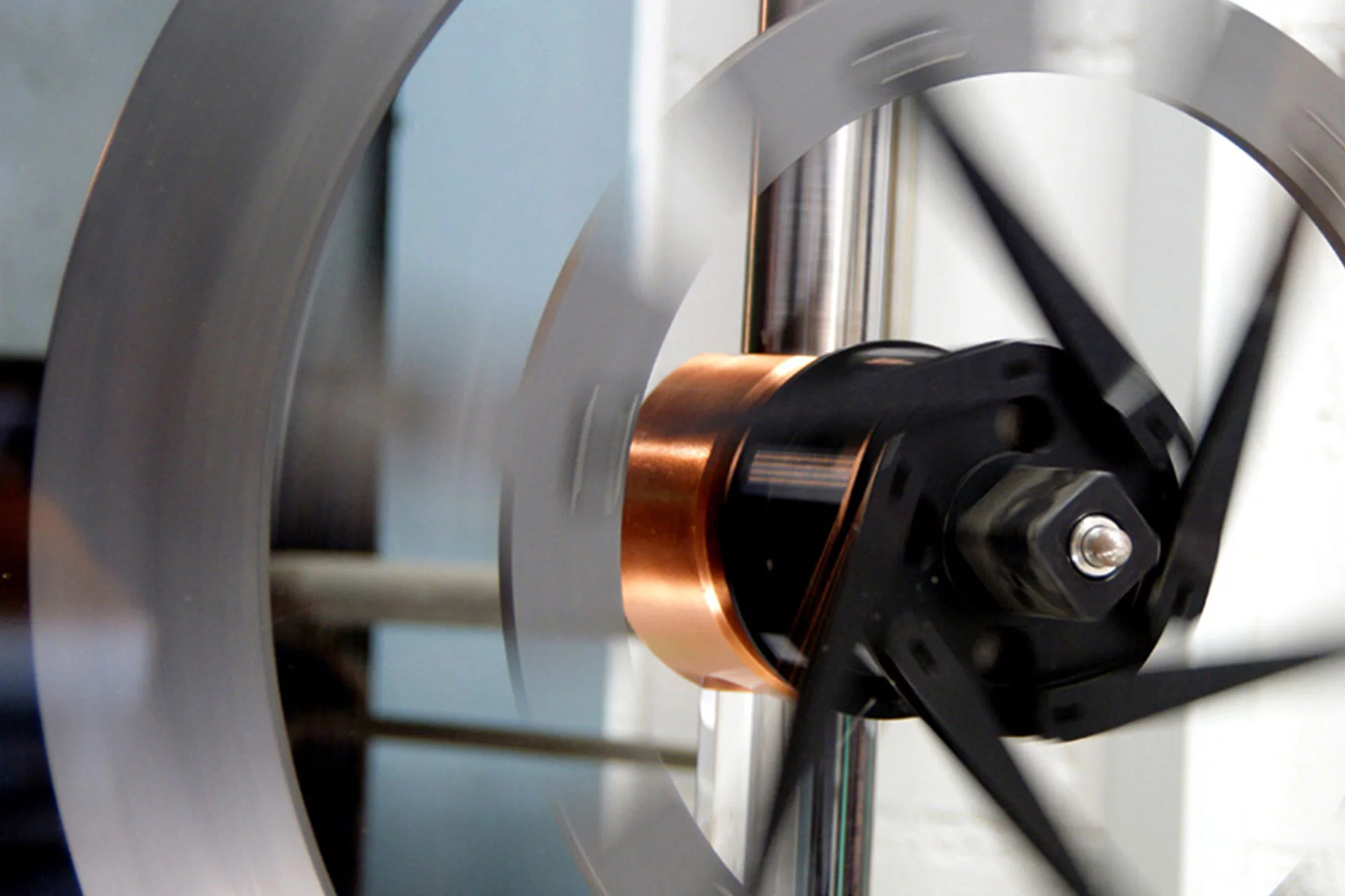

Deren Herzstück sind zwei Targets – Kohlenstoffringe, auf die der Strahl schneller Protonen aus der Protonenbeschleunigeranlage des PSI trifft.

Durch die Kollisionen der Protonen mit den Kernen des Kohlenstoffs entstehen die Myonen. Dabei trifft der Protonenstrahl zuerst auf das eine Target und dann auf das zweite und fliegt dann zum Bleitarget der Neutronenquelle SINQ weiter. Das PSI betreibt zwei Myonentargets, weil ein Einzelnes nicht alle Experimente versorgen könnte. Die Myonen werden mit Hilfe von Magneten zu den einzelnen Messplätzen geleitet. Zurzeit gibt es am PSI sechs Messplätze für Experimente zur Festkörperphysik mit Myonen.

Myonenproduktion im Detail: Zuerst entstehen Pionen, die in Myonen zerfallen

In den Zusammenstössen zwischen Protonen und Kohlenstoffkernen entstehen genau genommen nicht die Myonen, sondern zunächst andere Teilchen – Pionen. Diese zerfallen dann nach rund 26 milliardstel Sekunden in ein Myon und ein passendes Neutrino – ein elektrisch neutrales Teilchen, das kaum mit Materie wechselwirkt und für die Experimente keine Rolle spielt. Für die Erzeugung der positiven Myonen, wie sie in Festkörperphysik-Experimenten genutzt werden, sind die Pionen besonders wichtig, die sich an der Oberfläche des Targets sammeln und dort bis zum Zerfall bleiben. Da sich diese Pionen nicht bewegen, fliegen ihre beiden Zerfallsprodukte in genau entgegengesetzte Richtungen auseinander. Ihre Bewegungsenergie stammt dabei aus der fehlenden Masse

– Myon und Neutrino haben zusammen eine geringere Masse als das Pion, und die Differenz wandelt sich dann nach Einsteins Formel E=mc2 in Bewegungsenergie um.

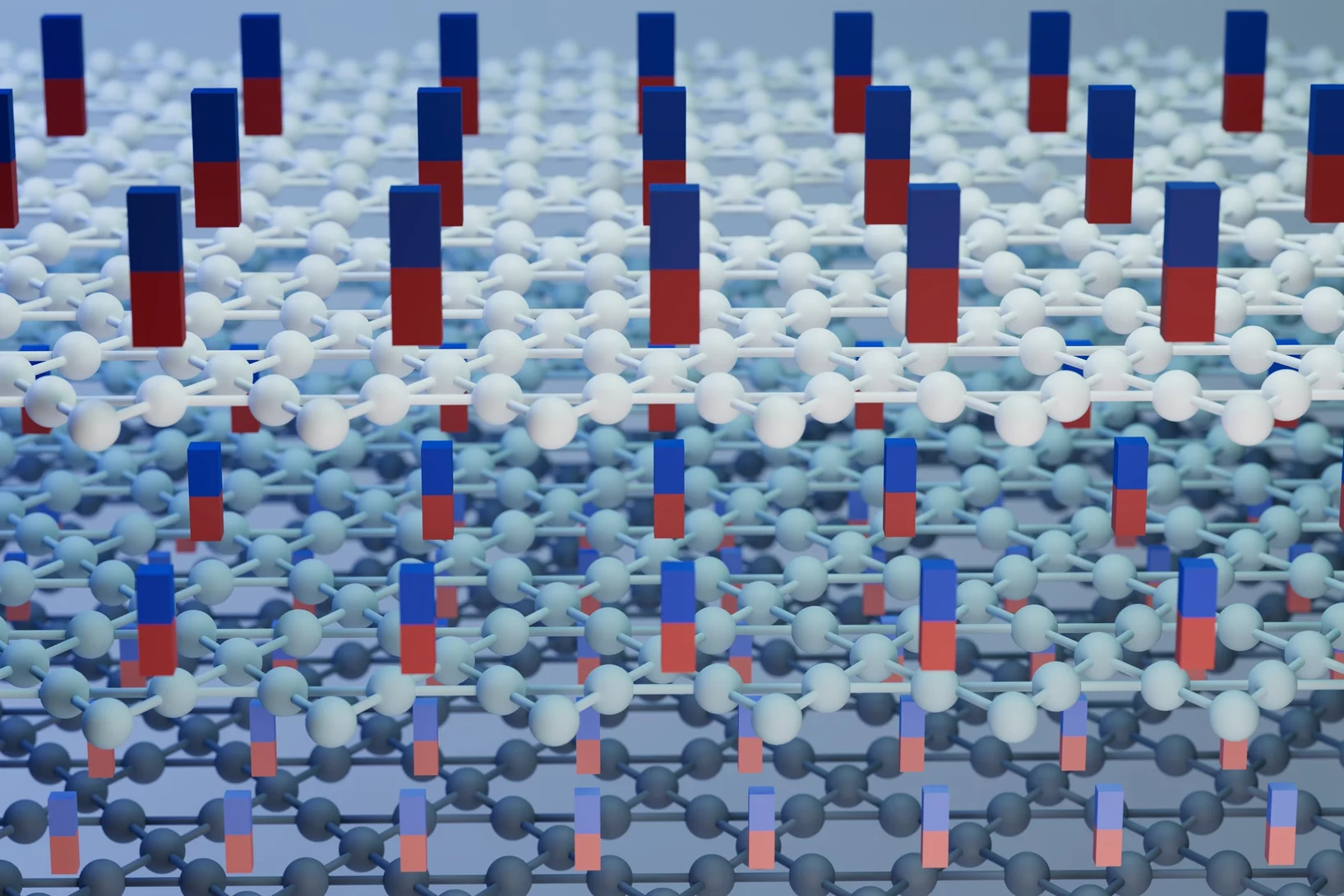

Dies ist nicht der einzige Weg, Myonen zu erzeugen, er hat aber gegenüber anderen Verfahren wesentliche Vorteile für den Einsatz in der Festkörperforschung. Zum einen sind alle Myonen, die auf diese Weise entstehen, polarisiert – ihre Spins weisen alle in die gleiche Richtung. Da es bei den Experimenten zum Magnetismus auf die Spinrichtung ankommt und man deshalb auf jeden Fall polarisierte Myonen brauchen würde, vereinfacht diese Eigenschaft deutlich den Experimentaufbau. Ausserdem sind die so erzeugten Myonen so langsam, dass sie beim Experiment auch in der untersuchten Probe stecken bleiben. Myonen, die mit Verfahren der Hochenergiephysik erzeugt werden, würden durch solche Proben einfach hindurchfliegen. Als einziges Institut weltweit bietet das PSI Experimentiermöglichkeiten mit Myonen, die noch wesentlich langsamer sind als diejenigen, die unmittelbar aus dem Zerfall eines Pions stammen. Hier wird ein spezielles Verfahren genutzt, mit dem diese Myonen auf noch deutlich niedrigere Geschwindigkeiten abgebremst werden können. Mit diesen Myonen können dann beispielsweise Dünnschichtsysteme oder Oberflächen untersucht werden.

Für einzelne Experimente werden auch Myonen genutzt, die beim Zerfall von Pionen im Flug entstehen. Das gilt insbesondere für negativ geladene Myonen, die nicht auf die oben beschriebene Weise erzeugt werden können. Teilchenphysiker nutzen zum Teil auch die Pionen selbst.

Weiterführende Informationen

News

Myonen erhalten Förderung des Schweizerischen Nationalfonds

Das PSI erhält einen NCCR: Mit dem Projekt «Muoniverse» wird die Forschung an den Strahllinien für Elementarteilchen namens Myonen weiter ausgebaut – an der weltweit führenden Anlage für Myonenstrahlen.

Together for Science with Neutrons, Muons and X-rays

Strategic partnership between research facilities in UK and Switzerland will create new capabilities to address global challenges using neutrons, muons and X-rays.

Kagome breaks the rules at record breaking temperatures

Discovery of quantum phenomenon at accessible temperatures could be useful for quantum technologies.