Wer die Wege der Kabel kennt, kennt auch die Maschine, zu der sie gehören. Emanuel Hüsler, Leiter der Sektion Elektroanlagen am Paul Scherrer Institut PSI, führt anhand des komplexen elektrischen Geflechts durch die Umbauarbeiten der SLS 2.0.

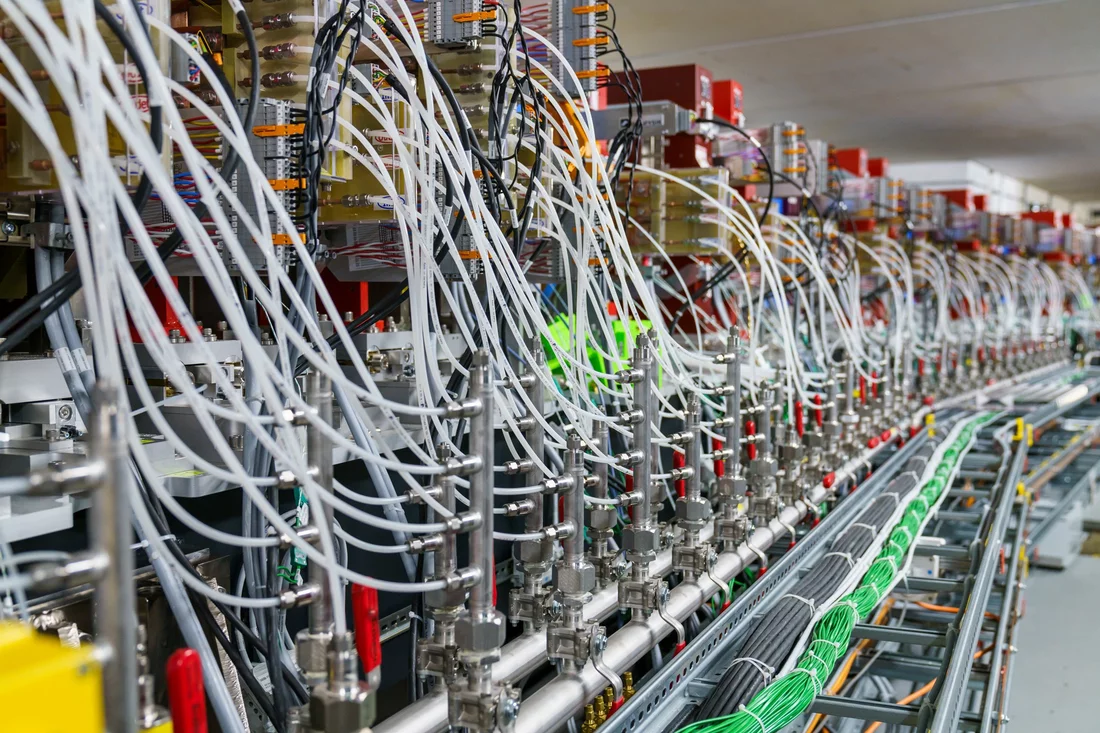

Netzwerkkabel, Hochspannungskabel, Versorgungskabel, Stromkabel, Glasfaserkabel – das sind nur einige der Leitungen in allen Formen und Farben, die die Sektion Elektroanlagen unter Leitung von Emanuel Hüsler in den letzten Monaten verbaut haben. Seit Ende September 2023 pausiert die Forschung an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des PSI: Das Upgrade SLS 2.0 ist in vollem Gange, sodass die erneuerte Anlage ab 2025 noch brillanteres Synchrotronlicht für wissenschaftliche Experimente liefern kann. Im Rahmen dieses Umbaus haben Hüsler und sein Team bereits 30 000 Kabel verlegt, mit einer Gesamtlänge von 504 Kilometern – damit könnte man sich theoretisch bequem von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde abseilen.

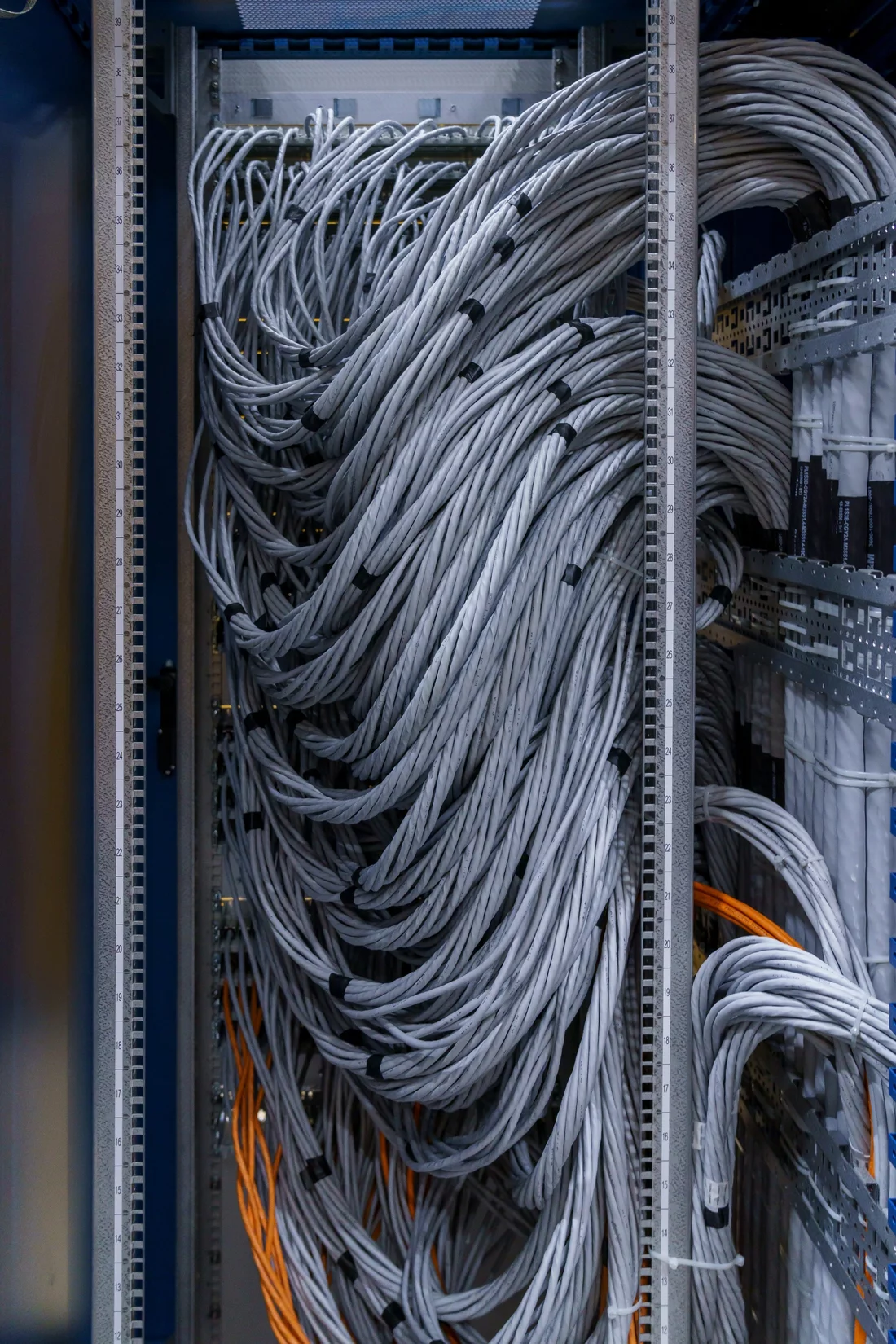

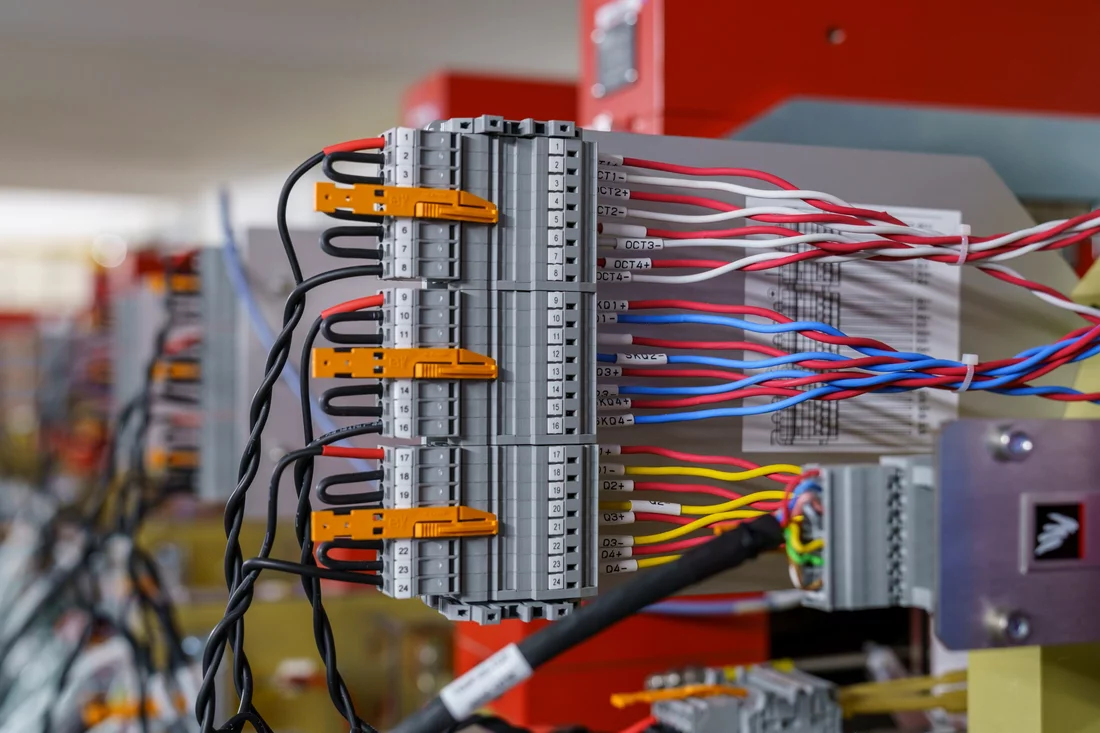

Damit es bei all diesen Leitungen nicht zu Kabelsalat kommt, gibt es ein striktes Nummerierungssystem. Jedes Kabel wird in Layouts der Anlage vermerkt und zudem in Listen geführt, jedes wird gekennzeichnet und chronologisch in Zwischenböden, Schienen oder Schränken installiert. «Eine saubere Arbeitsweise gehört zu unserem Berufsstolz und hilft später beim Betrieb der Anlage», sagt Hüsler.

Grossprojekte wie das SLS-Upgrade bringen den gelernten Elektroinstallateur nicht so schnell aus der Ruhe. Nach jahrelanger Erfahrung in der Industrie und einer Weiterbildung zum eidgenössisch diplomierten Elektroinstallateur HFP kam er 2007 als Gruppenleiter ans PSI. 2014 übernahm er die Leitung der Sektion Elektroanlagen, die zum Zentrum für Corporate Services gehört.

Mit dem laufenden PROSCAN-Projekt zum Ausbau der Protonentherapie zur Behandlung von Krebs und dem Bau des 2016 eingeweihten SwissFEL konnte Hüsler bereits wichtige Erfahrungen in der Verkabelung von komplexen Grossanlagen sammeln: «Diese Arbeit gab uns das nötige Know-how, um das SLS-Upgrade voranzubringen und die beteiligten Fachgruppen und ihre Systeme miteinander zu verbinden.» Vierzehn Gruppen arbeiten nun parallel an der Umsetzung der SLS 2.0, alle mit unterschiedlichen Ansprüchen und Vorgehensweisen.

Doch wie plant man die Verkabelung einer so riesigen und komplexen Anlage, die auch noch während der Bauzeit ständig weiterentwickelt wird? Hüslers Antwort: Viel Organisation, ein motiviertes Team, Improvisationsbereitschaft und den Überblick behalten.

Von den Grobplänen zu den Details

Mit seinem 45-köpfigen Team begann Hüsler bereits 2019 mit der Planung für das Grossprojekt – also vier Jahre bevor das Synchrotronlicht der SLS im Herbst 2023 für den Umbau ausgeschaltet wurde. «Diese Vorbereitungsphase gab uns den nötigen Vorsprung, um uns einen Überblick zu verschaffen und bereits erste Materialbestellungen in Auftrag zu geben.» Dabei erkundigten sie sich laufend bei den jeweiligen Fachgruppen nach dem Stand ihrer Geräte, deren Bauphasen und den jeweiligen Bedürfnissen.

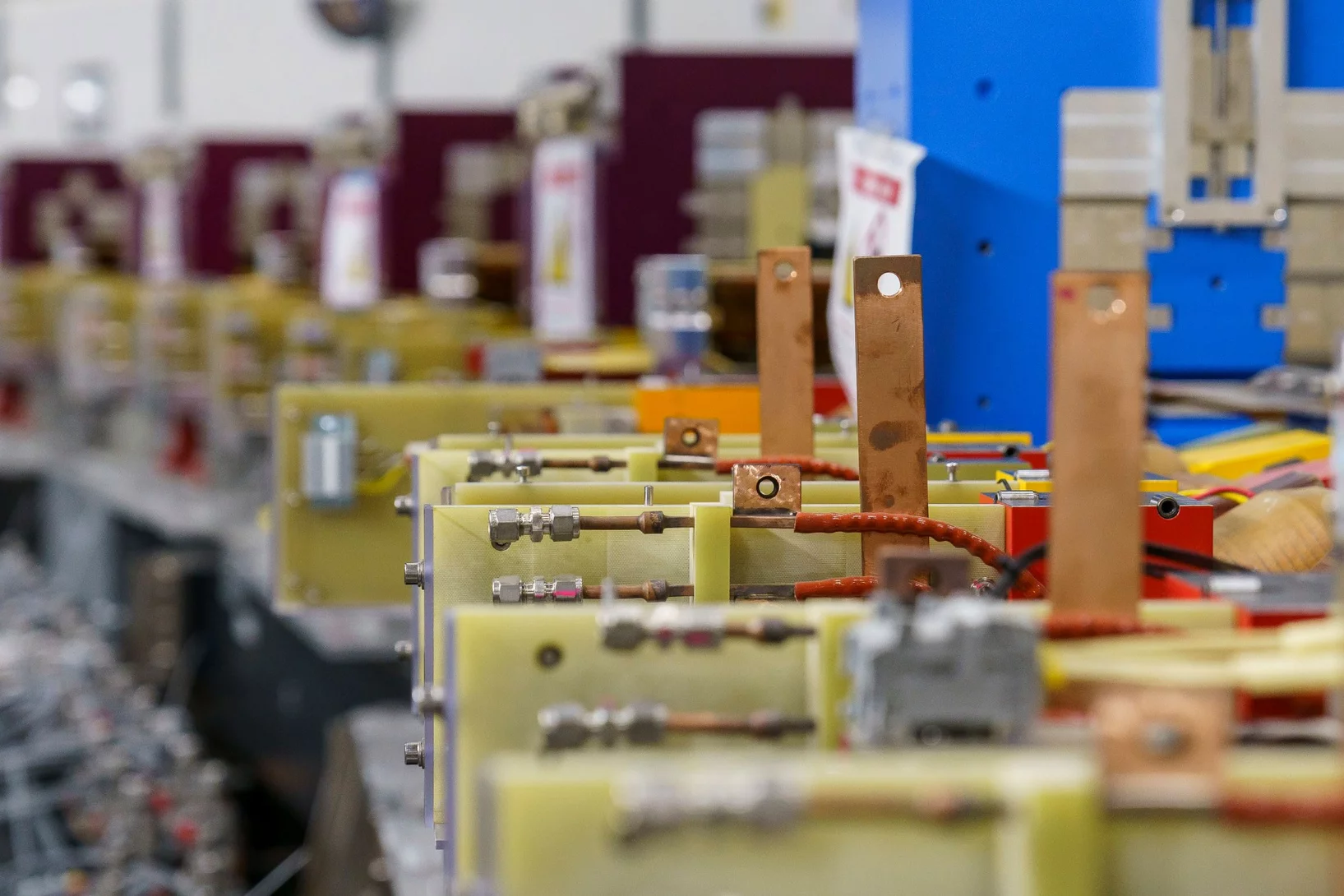

Da wäre beispielsweise die Gruppe für Gebäudetechnik, ohne die der hochkomplexe Umbau nicht möglich wäre; die Sektion Magnete, die sich um Planung, Vermessung und Aufbau der rund 1000 wagenradgrossen Magnete im grunderneuerten Elektronenspeicherring der SLS kümmert; und die Abteilung IT, die die Anlage ins PSI-Netzwerk einbindet. Das verbindende Element all dieser Gruppen sind die Kabel – und damit Emanuel Hüsler und sein Team: «Neben Hochspannungsleitungen für die Vakuumversorgung im Ring müssen wir auch ganz alltägliche Dinge wie Lichtschalter, tausende Temperatursensoren und Lautsprechermodule für Sicherheitsdurchsagen mitplanen.»

Nach den ersten Grobplänen ging es bald schon um die Details. Beispielsweise um die Frage, welche Abschirmung ein Kabel benötigen würde. Diese isoliert die elektromagnetischen Felder, die durch den Stromfluss entstehen und empfindliche Messsensoren oder andere Signalflüsse stören würde.

Besonders wichtig war es auch zu klären, wie lange ein Kabel maximal sein dürfe, um keine Latenz – also keine Verzögerung im Signal – zu verursachen. Die Kabellänge ist beispielsweise für die Diagnostikgruppe besonders wichtig, welche die Grösse und Position des Elektronenstrahls vermisst. Denn im Speicherring rasen die Elektronen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit im Kreis; um diesen Strahl an geladenen Teilchen zu justieren, muss die Signalübertragung instantan erfolgen. «Gäbe es da eine Verzögerung, so würde man dem Elektronenpaket ständig hinterherrennen, wenn man es mit den Magneten neu ausrichten wollte», sagt Emanuel Hüsler. «Deshalb verwenden wir hier die kürzestmöglichen Kabelwege mit einheitlicher Länge – dies in enger Absprache mit dem Diagnostikteam.»

45 Tonnen alte Kabel wurden demontiert und dem Recycling zugeführt.

670 Elektronikracks wurden aufgebaut und verkabelt. Diese gelben, roten und grauen Schränke in der SLS-Halle beherbergen die Steuerungseinheiten.

210 Kilometer Netzwerkkabel: Im Heimgebrauch kennt man diese Kabel mit dem charakteristischen Klipper zur Verbindung von Internet-Router mit dem PC. An der SLS verkabeln sie beispielsweise die Steuerungseinheiten.

42 Kilometer Multimode-LWL-Faserkabel: Diese Glasfaserkabel dienen der schnellen Informationsübertragung via Licht (LWL steht für Lichtwellenleiter) und werden hauptsächlich für kurze Distanzen eingesetzt.

20 Kilometer Singlemode-LWL-Faserkabel: Wie Multimode-LWL-Faserkabel; die Singlemode-Version überbrückt aber grössere Entfernungen.

39 Kilometer RF-Kabel: Solche Hochfrequenzkabel (RF für Englisch: «radio frequency») werden an der SLS für die Sensoren verwendet, die den Verlauf des Elektronenstrahls im Speicherring überwachen (im Englischen «Beam Position Monitor», BPM).

70 Kilometer DC-Kabel für Magnete: Sie versorgen die Elektro-Magnete mit Gleichstrom (DC für Englisch: «direct current»).

20 Kilometer diverse AC-Versorgungskabel: Diesen Typ Kabel kennt man beispielsweise von der Stromversorgung des heimischen Druckers. AC steht für das englische «alternating current», also Wechselstrom, der auch aus der Steckdose kommt.

24 Kilometer Kabel für die Vakuumversorgung: Damit die Elektronen im Speicherring nicht durch Stösse mit Gasmolekülen verloren gehen, muss im Ring Hochvakuum herrschen. Die Vakuumpumpen werden mit Strom betrieben und elektrisch betriebene Sensoren überwachen den Unterdruck im Ring.

25 Kilometer Hochspannungskabel für Vakuumpumpen: Teilweise benötigen die Vakuumpumpen Hochspannung, also elektrische Spannungen über einem Kilovolt.

54 Kilometer Kabel für Frontends: Frontend heisst an der SLS das Verbindungsstück von den Synchrotron-Strahlabzweigungen am Elektronenspeicherring bis zu den Bereichen, in denen die wissenschaftlichen Experimente stattfinden.

Das verbindende Element

Theoretisch folgt die SLS-Elektronik einem simplen Schema: Das zentrale Element sind die Steuerungseinheiten, verteilt auf 670 gelbe, rote und graue Elektronikracks, die innerhalb des Elektronenspeicherrings stehen. Diese farbenfrohen Einheiten – designt von den Fachgruppen und gebaut vom Team Elektroanlagen – geben vor, wie viele Kabel in den Speicherring hinein- und wie viele wieder hinausgehen.

Wie die Steuerungseinheiten zusammenspielen, das erfassen die Steuerungsgruppe und die Gruppe für Kontrollsysteme in Schemata; Elektrik-Fachleute verbinden die Einheiten dann. Das richtige Zusammenspiel regelt die Harmonie aus Input und Feedback: «Um zum Beispiel das Vakuum zu erzeugen, müssen Kabel in den Elektronenspeicherring hinein. Um es zu kontrollieren, müssen Kabel heraus – all das läuft über unzählige Steuerungseinheiten.» Dabei muss immer auch die Personensicherheit beachtet werden, entsprechend ist jedes Kabel sauber isoliert, gemessen, dokumentiert und alle Elemente sind geerdet.

Unter dem doppelten Boden der Elektronikracks verlaufen die vielen Kilometer an nummerierten Kabeln, welche die zahlreichen kleinen Einheiten zu einem grossen Ganzen verbinden. Alles wurde Schritt für Schritt konzipiert, gezeichnet und gebaut − und manchmal auch wieder verworfen.

«Das gehört halt auch zu einem solchen Grossprojekt», sagt Emanuel Hüsler. «Da hat man sich Mühe gegeben, hat alles handwerklich sauber und schön verkabelt, eigentlich hat alles perfekt funktioniert − und dann muss man es am Ende doch wieder ausbauen, weil ein neues Gerät dazugekommen ist.»

Was leider auch dazugehörte, waren Überstunden. «Ein wirklich grosses Lob an mein Team, dass wir das alles termingerecht hinbekommen haben», betont Emanuel Hüsler. «Es hat viel Flexibilität und Engagement von allen erfordert.»

Parallel läuft am PSI bereits das nächste Grossprojekt an: Unter dem Namen IMPACT soll 2025 an der Protonenbeschleunigeranlage ebenfalls ein bedeutendes Upgrade starten. Mit der Planung für die dortige Verkabelung haben Hüsler und sein Team schon längst begonnen.