Die Stoffe, die Wolken heller machen

Wolken bestehen aus winzigen Tröpfchen. Diese Tröpfchen bilden sich, wenn das Wasser an sogenannten Aerosolen kondensiert – an kleinen Partikeln in der Atmosphäre. Um besser zu verstehen, wie wiederum Aerosole entstehen, haben Forschende nun eine umfassende Computersimulation auf der Grundlage detaillierter experimenteller Daten erstellt. Diese Simulation zeigt, dass neben Schwefelsäure noch zwei weitere Substanzen entscheidend an der Bildung von Aerosolen beteiligt sind: organische Verbindungen und Ammoniak. Die Forschungsergebnisse wurden nun im renommierten Fachblatt Science veröffentlicht.

Heutige Messungen liefern Einsichten über Wolken in der Vergangenheit

Forschende haben gezeigt, wie sich aus natürlichen Substanzen Feinstaub in der Atmosphäre bilden kann. Die Ergebnisse werden unser Wissen über die Wolken vor Beginn der Industrialisierung verbessern und so zur genaueren Beschreibung der bisherigen und zukünftigen Klimaentwicklung beitragen.

Bäume tauschen untereinander Kohlenstoff aus

Waldbäume nutzen Kohlenstoff nicht nur für sich – sie tauschen auch grosse Mengen davon über ihre Wurzeln mit Nachbarbäumen aus. Der intensive Kohlenstoffhandel von Baum zu Baum – auch zwischen verschiedenen Baumarten – verläuft über symbiotische Pilzfäden im Boden.

Methan nutzen statt abfackeln

Chemiker an der ETH Zürich und am Paul Scherrer Institut haben einen neuen direkten Weg gefunden, gasförmiges Methan in flüssiges Methanol umzuwandeln. Damit könnte es in Zukunft für die Industrie interessant werden, das Gas vermehrt zu nutzen, statt es wie bisher oft ungenutzt zu verbrennen.

Radioaktive Abfälle in der Zementfalle

Schwach- und mittelaktive nukleare Abfälle bleiben in einem geologischen Tiefenlager über mehrere Tausend Jahre in Zementmaterialien verpackt. Forschende des Paul Scherrer Instituts und des Karlsruher Instituts für Technologie haben nun gezeigt, wie Zement die Bewegungsfreiheit der radioaktiven Substanzen einschränkt. Das verbessert das Verständnis der Prozesse, die in dieser ersten Phase der Tiefenlagerung ablaufen werden.

Feinstaub aus modernen Benzinmotoren schadet unserer Lunge

Studien belegen seit Jahren, dass Feinstaub aus Benzinmotoren zu Gesundheitsschäden führt. Auch moderne Motorentechnologie bietet da keine Abhilfe, wie Forschende der Universität Bern und des Paul Scherrer Instituts PSI zeigen.

Benzin schlägt Bergbau

Verbleites Benzin dominierte bis zu seinem Verbot die Bleiemissionen in SüdamerikaVerbleites Benzin war in Südamerika bis zu seinem Verbot eine stärkere Quelle von Emissionen des giftigen Schwermetalls Blei als der Bergbau. Dies, obwohl die Gewinnung von Metallen aus den Minen der Region historisch grosse Mengen Blei in die Umwelt setzte. Den Nachweis für die Dominanz von verbleitem Benzin haben Forschende des PSI und der Universität Bern anhand von Messungen im Eis eines bolivianischen Gletschers erbracht. Blei aus dem Strassenverkehr in den Nachbarländern belastete demnach die Luft ab den 1960er Jahren doppelt so stark wie der regionale Bergbau. Die Studie erscheint am 6. März 2015 in der Fachzeitschrift Science Advances.

Wenn auftauende Gletscher Schadstoffe wieder freisetzen

Wenn Gletscher infolge des Klimawandels vermehrt schmelzen, verändert sich nicht nur das Landschaftsbild. Auftauende Gletscher geben auch viele zuvor im Eis gespeicherte Schadstoffe industriellen Ursprungs in die Umwelt frei. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI, der Empa, der ETH Zürich und der Universität Bern haben im Rahmen eines Nationalfondsprojekts nun zum ersten Mal die Konzentration einer Klasse solcher Schadstoffe à der polychlorierten Biphenylen (PCB) à im Eis eines Alpengletschers genau gemessen.

Cheminées stellen bei Wintersmog die Autos in den Schatten

Holzfeuerungen sind an Wintersmog-Tagen in der Schweiz die Hauptquellen von gesundheitsschädigendem kohlenstoffhaltigem Feinstaub. Das zeigt eine gross angelegte Schweizer Studie zur Feinstaubbelastung, die über 5 Jahre durch Wissenschaftler des Paul Scherrer Instituts PSI, der Universität Bern und der ETH Zürich durchgeführt wurde.

Airpokalypse erklärt

Wie Chinas rekordhohe Feinstaubbelastung vom Winter 2013 zustande kam.Anfang 2013 deckte eine graubraune Dunstglocke über mehrere Monate weite Teile Chinas zu. Die Feinstaubbelastung übertraf um 1 bis 2 Grössenordnungen die üblicherweise in Westeuropa oder USA gemessenen Werte. Nun deckt ein international zusammengesetztes Forscherteam unter der Leitung des Paul Scherrer Instituts PSI und der chinesischen Akademie für Wissenschaften CAS in Xi’an die Quellen hinter der Airpokalypse auf. Die in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigt auch, mit welchen Massnahmen einer solchen Umweltkrise in Zukunft vorgebeugt werden kann.

Wolkenbildung mit Zutaten aus dem Wald

Wissenschaftler wissen, dass Wolken in der Bilanz einen kühlenden Beitrag auf das Klima unseres Planeten leisten. Dennoch ist das Ausmass dieses kühlenden Effekts nicht genau bekannt. Eine neue Studie vom CLOUD-Experiment (Cosmics Leaving OUtdoor Droplets) am CERN wirft nun Licht auf den allerersten Schritt im Prozess der Wolkenbildung. Die Arbeit stellt somit einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der Verbindung zwischen Wolken und Klima dar. Die unter der Leitung von Forschern des Paul Scherrer Instituts durchgeführte Studie wird am 16. Mai 2014 im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht.

Unscheinbare Dreckschleudern auf zwei Rädern

Kleine Mopeds verschmutzen die Luft in manchen Städten stärker als AutosNicht Autos oder Lastwagen, sondern Mopeds mit Zwei-Takt-Motoren stellen in vielen Städten Asiens, Afrikas und Südeuropas die grösste Quelle für Feinstaub und andere Luftschadstoffe dar. Das zeigt die Studie eines international zusammengesetzten Forscherteams unter der Leitung von Forschenden des Paul Scherrer Instituts PSI. Gründe für die hohen Emissionen sind die Eigenschaften der in Zwei-Takt-Motoren ablaufenden Verbrennung sowie die bisher noch zu milden Emissionsvorschriften für die kleinen Zweiräder. Die Ergebnisse der Studie erscheinen am 13. Mai 2014 im Journal Nature Communications.

Ton bleibt Ton: Wie Radionuklide am Wirtgestein im Tiefenlager haften

Forscher des Paul Scherrer Institutes PSI und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften haben in einem EU-Projekt grundlegende Eigenschaften von Tongesteinen in einem Tiefenlager für hochradioaktive Abfälle untersucht. Die Forschungsergebnisse des PSI zeigen, dass die am Opalinuston-Gestein gewonnenen Erkenntnisse auf das in Ungarn vorkommende Bodaton-Gestein übertragen werden können.

Die Vermessung des ökologischen Fussbadrucks

Mit ecoinvent betreibt das Paul Scherrer Institut zusammen mit Partnern an der ETH Zürich, der ETH Lausanne, der Empa und am Agroscope seit über 10 Jahren die weltweit führende Datenbank für Ökobilanzen. Die jüngst herausgegebene dritte Version von ecoinvent versammelt neue Daten in Bereichen wie Stromproduktion, Landwirtschaft, Verkehr, Bergbau und Chemikalien. Im für Lebenszyklusanalysen bedeutenden Stromsektor umfasst die Datenbank neu über 80 Prozent der globalen Produktion. Auch zuvor nicht berücksichtigte Technologien wie die Tiefengeothermie finden fortan in ecoinvent Berücksichtigung. Das Ergebnis sind präzisere ökologische Bewertungen von Produkten und Dienstleistungen

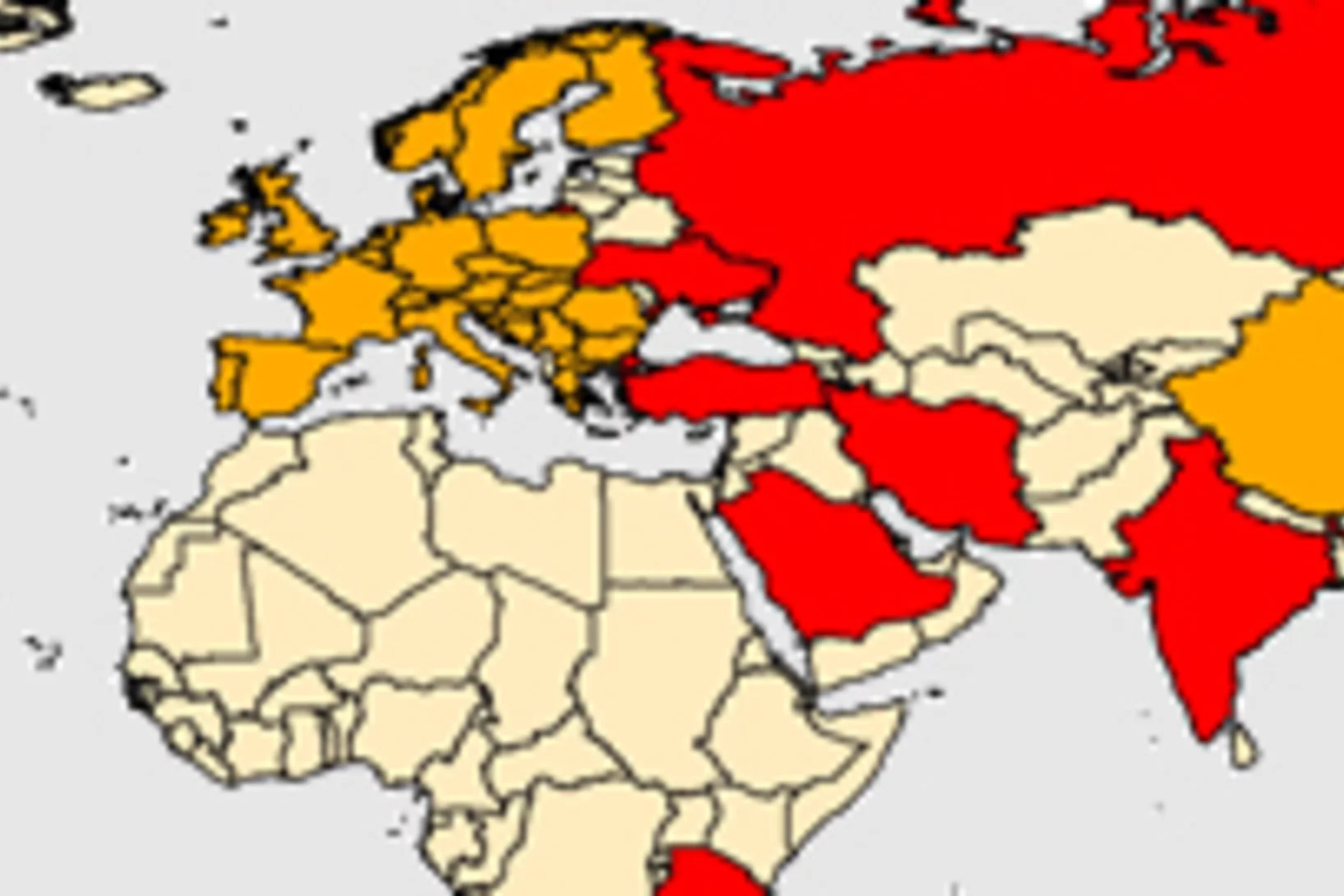

Aerosolmessungen: PSI-Forscher helfen, regionale Lücken auf dem Globus zu schliessen

Aerosole sind kleine Feinstaubpartikel in der Atmosphäre. Sie können durch direkte Absorption oder Streuung von Sonnenstrahlung oder als Keime für die Entstehung von Wolken das Weltklima beeinflussen. Das Bestreben von Klimaforschern, diese Effekte genau zu quantifizieren und somit die Klimamodelle zu verbessern, wird aber durch das Fehlen eines den gesamten Globus umspannenden Netzwerks von Aerosolmessstationen erschwert. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI engagieren sich im Projekt CATCOS (Capacity Building and Twinning for Climate Observing Systems), um kontinuierliche Aerosolmessungen dort zu ermöglichen, wo die Lücken am grössten sind.

Experimente in der Wolke – Wie Russ das Klima beeinflusst

PSI-Forscher Martin Gysel erhält angesehene europäische Förderung (ERC Consolidator Grant) für Untersuchungen zur Rolle von Russ für Wolkenbildung und Atmosphärenerwärmung

Partikelbildung in der Atmosphäre

Wolken bestehen aus Wolkentröpfchen, die sich aus winzigen Partikeln bilden, die in der Atmosphäre schweben. Wie diese Partikel entstehen, ist in grossen Teilen noch nicht verstanden. Nun gelang erstmals die Beschreibung der Partikelbildung aus Aminen und Schwefelsäure. Ein Meilenstein in der Atmosphärenforschung.

ecoinvent – weltweit führende Datenbank für Ökobilanzen lanciert Version 3.0

Die Ökoinventar-Datenbank ecoinvent bildet die Basis für Ökobilanzierungsprojekte, Öko-Design oder Produkt-Umweltinformationen. Unternehmen, Politiker und Konsume nten haben seit 2003 dank ecoinvent die Möglichkeit, ihre Produkte mehr im Einklang mit der Umwelt herzustellen, neue Politiken umzusetzen oder ihr Konsumverhalten ökologischer zu gestalten. Die neue Version 3.0 ist ein weiterer Meilenstein in der Ökobilanzierung: Neue und aktualisierte Daten, zum Beispiel in den Bereichen chemische Produktion, Lebensmittel und Gemüse sowie Elektrizität, bieten den Nutzern von ecoinvent mehr Anwendungsmöglichkeiten.

Kehrichtverbrennung: Der Reinheit letzter Schluss?

Haushaltskehricht landete früher ausnahmslos unbehandelt in Deponien, die Auswirkungen dieser Praxis sind bekannt: der Standort dieser Abfall-Endlager wurde nicht selten zur ökologischen Todeszone. Mit der städtischen Kehrichtverbrennung kam eine gewisse Entschärfung dieser Problematik: Die von Deponien beanspruchten Flächen sind in den letzten Jahrzehnten trotz der insgesamt zunehmenden Abfallmengen nur dank Recycling und Abfallverbrennung in Schranken gehalten worden. Doch ein Allheilmittel ist die Abfallverbrennung noch lange nicht. Einige für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädliche Verbrennungsprodukte können nicht vollständig verbrannt werden und finden immer noch den Weg über die Kehrichtverbrennungsanlagen in die Endstation Deponie.

Die Luft in der Pariser Megacity: besser als ihr Ruf

Megacities werden in der Öffentlichkeit oft als grosse Luftverschmutzer à auch ihres Umlands- wahrgenommen. Jüngste Studien aber stellen den Millionenstädten kein so schlechtes Umweltzeugnis aus. Ein internationales Forscherteam mit Beteiligung des Paul Scherrer Instituts PSI bestätigt nun anhand von Aerosolmessungen in Paris, dass sogenannte postindustrielle Metropolen die Luftqualität ihrer nahen Umgebung weit weniger beeinflussen als man denken mag.

Die grossen Unbekannten bei Eis und Schnee

Bei etwas so scheinbar Alltäglichem wie Eis und Schnee gibt es noch eine lange Liste unerforschter Phänomene. Thorsten Bartels-Rausch sucht Antworten auf die grossen offenen Fragen auf molekularer Ebene und hat soeben in der Fachzeitschrift Nature diese Fragen kommentiert.

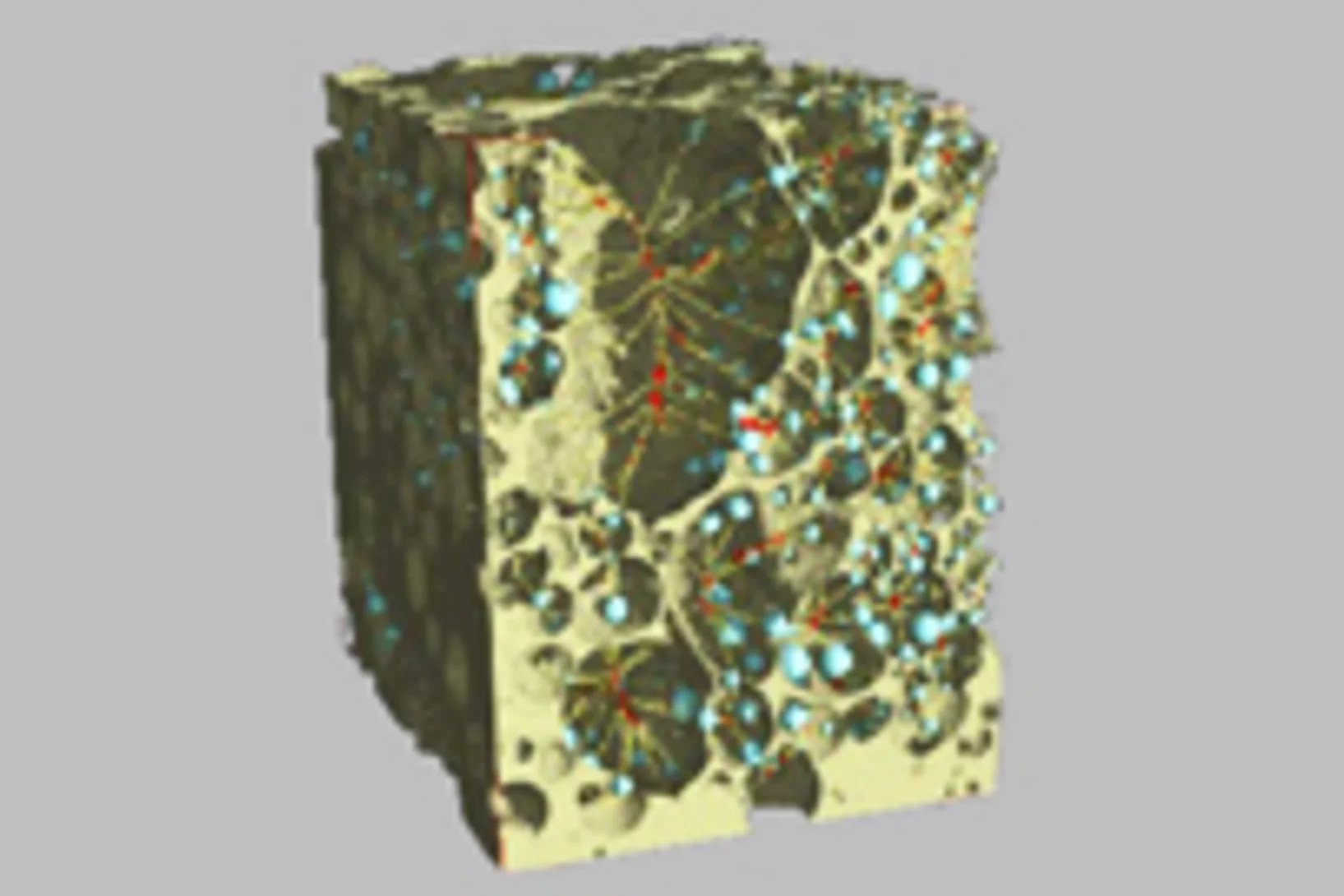

Röntgenlicht liefert Einblicke in die Ursachen von Vulkanausbrüchen

Experimente am Paul Scherrer Institut bieten Einblicke in Vorgänge in vulkanischen Materialien, die darüber entscheiden wie heftig ein Vulkan ausbricht. Dabei haben Forschende ein Stück vulkanisches Material so aufgeheizt, dass darin Bedingungen entstanden, wie sie am Beginn eines Vulkanausbruchs herrschen. Sie nutzten dann Röntgenlicht aus der SLS, um in Echtzeit zu verfolgen, was in dem Gestein passiert, während es schmilzt.

Top Science at the Top of Europe

Das PSI ist in der Jubiläumsausstellung auf dem Jungfraujoch prominent vertreten75 Jahre Sphinx-Observatoirum und 100 Jahre Jungfraubahnen: Dies ist der Anlass für eine Ausstellung der internationalen Stiftung Hochalpine Forschungsstationen Jungfraujoch und Gornergrat, die im Frühjahr eröffnet wurde.

Bleigehalt der Luft in Russland seit 1680 rekonstruiert

Ein Forschungsteam des Paul Scherrer Instituts hat den zeitlichen Verlauf der Bleikonzentration in der Luft in Russland seit 1680 erstellt. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg der Bleikonzentration in der Luft seit den Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts und eine deutliche Abnahme seit den Siebzigerjahren.

Klimaforschung am Teilchenbeschleuniger: Beschreibung der Aerosolneubildung muss revidiert werden

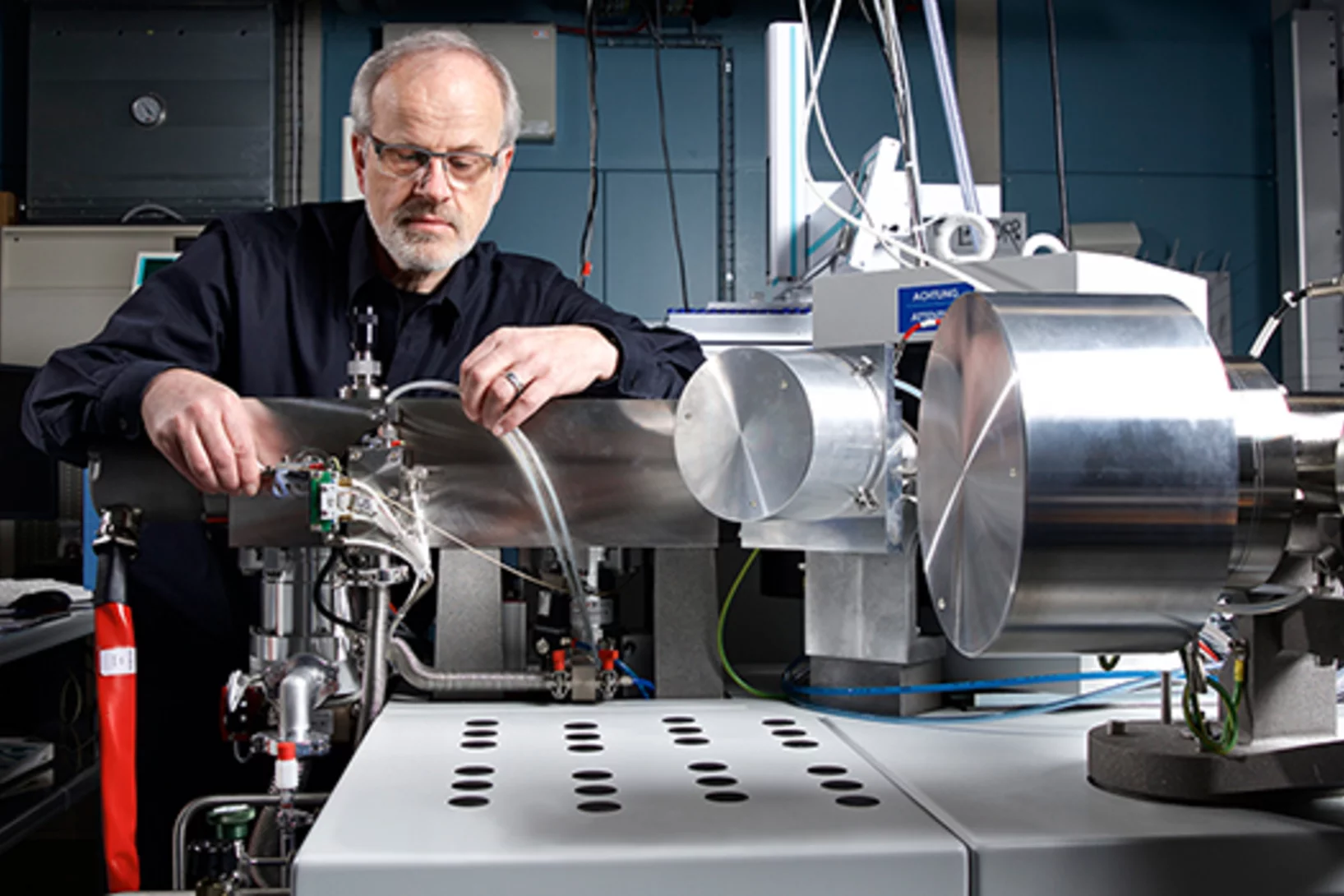

Vom Menschen verursachte Aerosole wirken in der Atmosphäre kühlend: Klimaforscher nehmen an, dass sie einen Grossteil des anthropogenen Treibhauseffekts kompensieren. Allerdings müssen sich die Partikel zum Teil in der Atmosphäre erst neu bilden. Diesen bisher kaum untersuchten Prozess nimmt das CLOUD-Experiment am CERN, an dem auch Forscher des Paul Scherrer Instituts beteiligt sind, unter die Lupe. Dabei wurde erstmals ein Teilchenbeschleuniger für die Untersuchung von Vorgängen in der Atmosphäre eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen: die Beschreibungen der Aerosolbildung in Klimamodellen muss revidiert werden.

Auch Feinstaub altert

Ob fest, gelartig oder flüssig ist entscheidend: Feinstaubpartikel tragen wesentlich zur Luftverschmutzung bei. Durch Reaktionen mit anderen Luftschadstoffen verändern sich diese Partikel mit der Zeit, sie altern. Der Alterungsprozess hängt wesentlich von der Luftfeuchte ab, und damit auch die Auswirkungen von Feinstaubpartikeln auf unsere Gesundheit und unser Klima. Dies zeigen gemeinsame Versuche von Wissenschaftlern des Paul Scherrer Instituts PSI und des Max-Planck-Instituts für Chemie sowie der Universität Bielefeld in Deutschland.

Russ lässt Himalaya-Gletscher schneller schmelzen

Forschende des Paul Scherrer Instituts haben zusammen mit Kollegen aus China und den USA gezeigt, dass die Klimaerwärmung nicht alleine für die Gletscherschmelze im Himalaya verantwortlich ist. Auch Russ, der auf dem Gletscher abgelagert wird, trägt dazu bei. Der Russ entsteht, wenn Öl oder Holz verbrannt werden; Wind transportiert ihn dann in den Himalaya.

Die Massenkonzentration der isländischen Vulkanasche im europäischen Luftraum

Daten des Paul Scherrer Instituts von der Messtation auf dem Jungfraujoch liefern wichtige Erkenntnisse.Die Eruption des isländischen Vulkans Eyjafjallajokull hat das Fliegen in grossen Teilen Europas zum Erliegen gebracht. Die Entscheide beruhten vor allem auf Modellrechnungen. Wie gefährlich ist nun diese Vulkanasche für Flugzeuge?

Neues aus der Smogkammer: Mechanismen der Partikelbildung in der Atmosphäre entschlüsselt

Ein Paradigmenwechsel in der Atmosphärenforschung zeichnet sich ab: Anders als bisher gedacht ist nicht allein die Schwefelsäure für die Bildung derjenigen Feinstaub-Teilchen verantwortlich, die erst in der Atmosphäre entstehen. Der Mechanismus konnte ganz neu verstanden werden – dank eines Experiments in der Smogkammer des Paul Scherrer Instituts (PSI).

Rätsel geknackt: Wie Feinstaub erst in der Luft entsteht

Forschende des Paul Scherrer Instituts, der University of Colorado und 29 weiterer Forschungseinrichtungen aus verschiedenen Ländern haben die Zusammensetzung der organischen Anteile des Feinstaubs für verschiedene Regionen der Welt untersucht und bestimmt, aus welchen Ursprungssubstanzen er sich jeweils bildet. So konnte erstmals geklärt werden, welche Rolle einzelne Bestandteile der Abgase für die Feinstaubbildung spielen.

Gefrorenes Klimagedächtnis

In Gletschereis können Informationen über das Klima und die Zusammensetzung der Atmosphäre in vergangenen Jahrhunderten gespeichert sein. PSI-Forschende unternehmen regelmässig Forschungsreisen in verschiedene Gebiete um dort Eisbohrkerne zu entnehmen. Ein solcher Eisbohrkern ist gewissermassen eine Eissäule, die aus dem Gletscher herausgebohrt wurde. Im Labor wird der Bohrkern Schicht für Schicht aufgetaut und auf seine Zusammensetzung untersucht. So liefert er zahlreiche Einblicke in verschiedene Aspekte der Klimavergangenheit.

Temperatur im Altai folgt Sonne mit Verzögerung

Publikation in Geophysical Research Letters. Neue Ergebnisse der Klimaforschung mit Eisbohrkernen aus dem sibirischen Altai. Anhand von Sauerstoffisotopen im Eis wurden die Temperaturen der letzten 750 Jahre im Altai rekonstruiert.