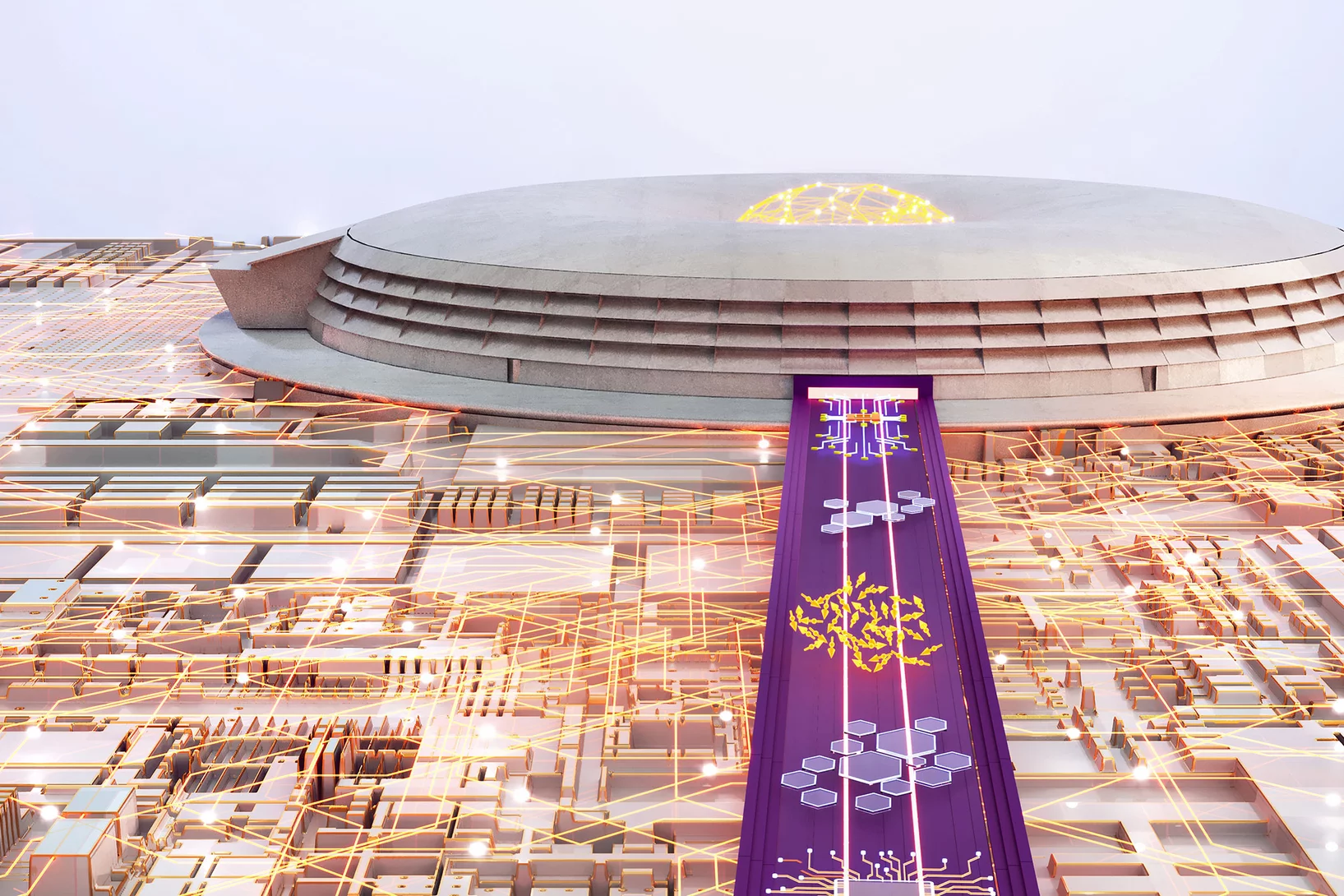

Das Paul Scherrer Institut PSI bekommt einen neuen Hochleistungscluster: Merlin-7 – eine Rechenplattform für anspruchsvolle Simulationen und Datenanalysen. Merlin-7 steht allerdings nicht im PSI in Villigen, sondern im Nationalen Supercomputing-Zentrum der Schweiz (CSCS) in Lugano. Er ist Teil von Alps, dem derzeit achtschnellsten Supercomputer der Welt. Das PSI und das CSCS starten damit eine neue Ära der computerbasierten Wissenschaft in der Schweiz.

Das PSI ist in seinen Forschungsdisziplinen internationale Spitze. Das verdankt es nicht zuletzt einer Reihe leistungsstarker Rechencluster – Merlin-1 bis Merlin-6 –, die über zwei Jahrzehnte hinweg das Rückgrat für datenintensive Forschung bildeten. Jeder dieser Cluster war ein Vielfaches schneller als sein Vorgänger. Eines hatten sie jedoch alle gemeinsam: Ihre Hardware stand immer im hauseigenen Rechenzentrum des PSI.

Mit dem neusten Upgrade bricht das PSI nun mit dieser Tradition. Merlin-7 steht nicht mehr auf dem Campus, sondern befindet sich im Schweizerischen Nationalen Hochleistungsrechenzentrum (CSCS) im Stadtteil Cornaredo in Lugano. Wobei auch das nicht ganz korrekt ist: Merlin-7 ist keine alleinstehende Rechenmaschine. Im Zentrum des CSCS ist er vielmehr Teil einer viel grösseren Computereinheit – nämlich dem nationalen Supercomputer namens Alps mit seinen 14 000 Prozessoren.

Mit Merlin-7 greifen die Forschenden des PSI bei ihrer Arbeit nicht mehr auf eine physische Maschine in einem Schrank zu, auf dem das PSI-Logo klebt. Stattdessen befindet sich Merlin-7 auf einer virtuellen «Insel», die einen festen Anteil der enormen Rechenkapazität von Alps nutzt – und den Forschenden eine für ihre Anforderungen geeignete Leistung bereitstellt. Für die Forschenden fühlt sich das System jedoch weitgehend so an wie jedes der früheren Inhouse-Systeme – es ist nahtlos in das Netzwerk und die Dienste des PSI integriert – nur dass es sich auf der anderen Seite der Alpen befindet.

Das neue Aushängeschild des CSCS liegt in der Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer derzeit auf Rang acht. Nur sieben Supercomputer in Forschungslaboren in den USA (4), Deutschland, Italien und Japan sind gegenwärtig schneller. Alps basiert auf der «Cray EX»-Architektur des US-Herstellers HPE. Darin stecken rund 14 000 Prozessoren, davon 10 752 von NVIDIA, die anderen von AMD. Alps leistet 434,9 Petaflops (Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde). Gekühlt wird die Anlage mit Wasser, das in 45 Metern Tiefe aus dem Luganersee gepumpt wird – 460 Liter pro Sekunde. Dadurch ist Alps einer der energieeffizientesten Supercomputer der Welt. Und einer der günstigsten. Die Chips von NVIDIA kosten heute wegen Lieferengpässen das Doppelte von dem, was CSCS bei der Bestellung vor drei Jahren mit NVIDIA vereinbart hat.

Flexibler, sparsamer und schneller

Der Wechsel vom hauseigenen Rechenzentrum zum geteilten Hochleistungscluster bietet viele Vorteile – vor allem eine grössere Flexibilität in Bezug auf die verfügbare Rechenkapazität. Für besonders rechenintensive Aufgaben können die PSI-Forschenden kurzfristig mehr Leistung abrufen.

Damit ist Alps nicht einfach nur ein schnellerer Rechner, sondern der Beginn einer neuen Ära mit einer zentralen und einheitlichen Infrastruktur für das Höchstleistungsrechnen in der Schweiz. «Mit der Cloud-inspirierten Architektur von Alps können wir virtuelle Rechnercluster erstellen und diese auf die spezifischen Bedürfnisse der Nutzergemeinschaften zuschneiden», erklärt Thomas Schulthess, Direktor des CSCS.

Nebst dieser flexiblen Nutzung punktet das Clustersystem auch durch seine hohe Effizienz. Alps verbraucht gemessen an seiner Rechenleistung deutlich weniger Strom als die meisten anderen Supercomputer seiner Klasse. Dies ist einerseits auf die verbaute energieeffiziente Hardware zurückzuführen. Andererseits erfolgt die Kühlung der Anlage auf natürliche Weise – mit Wasser aus den Tiefen des Luganersees.

Dank seiner modernen Hardware bietet Alps zahlreiche neue und spezialisierte Anwendungsmöglichkeiten. Alun Ashton, Leiter der IT-Infrastruktur für wissenschaftliche Anwendungen am PSI, betont: «Dank seiner Grace-Hopper-Mikroprozessoren von NVIDIA eignet sich Alps hervorragend für Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die am PSI heute bereits in vielen Projekten zum Einsatz kommen – etwa bei der Untersuchung der Dynamik von Proteinen und deren gezieltem Design.»

Nähe trotz Distanz – Dank Glasfaser

Trotz des Wegzugs vom PSI-Gelände bleibt die Benutzererfahrung für die Forschenden am PSI praktisch unverändert. «Für unsere Nutzerinnen und Nutzer ändert sich nichts», verspricht Ashton. «Dank zweier Glasfaserleitungen mit einer Datenübertragungsrate von je 100 Gigabit pro Sekunde fühlt es sich für unsere Mitarbeitenden so an, als stünde Merlin-7 nicht in Lugano, sondern – wie früher – einen Steinwurf von ihren Büros entfernt.»

Während das CSCS die grundlegenden IT-Dienste als «Infrastructure as a Service» (IaaS) bereitstellt – also eine zentral verfügbare Infrastruktur, die ohne eigene Hardware vor Ort genutzt werden kann –, übernimmt das Team von Alun Ashton die vollständige Betreuung der virtuellen Clusterplattform. Dazu gehören die Konfiguration des Betriebssystems, die Bereitstellung der wissenschaftlichen Software, das Storage-Management sowie der Betrieb für die rund 90 Forschungsgruppen des PSI, die das System nutzen. Diese Arbeitsteilung entlastet die Kolleginnen und Kollegen in Lugano: Sie können sich voll auf den operativen Betrieb von Alps konzentrieren und müssen sich nicht mit dem Anwender-Support am PSI befassen. Damit ist das PSI der erste sogenannte Tenant, der Alps in diesem IaaS-Modell nutzt.

Alps – und damit auch Merlin-7 – befand sich ab 2021 im Testbetrieb und ist seit Januar 2025 in seiner finalen Ausbaustufe im Regelbetrieb. Ein weiterer Tenant ist Meteo Schweiz – das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, das seine präzisen Wettervorhersagen mithilfe der Rechenpower von Alps erstellt und künftig möglicherweise ein ähnliches Nutzungsmodell anwendet wie jenes, das nun vom PSI und von CSCS entwickelt wurde. Dazu kommen die Universitäten des ETH-Bereichs sowie das CERN, die bereits heute von den Rechenressourcen am CSCS profitieren, wie viele weitere Forschungsgruppen an Schweizer Universitäten.

Leistungsbeweis – der Heldenlauf

Was Alps auf dem Kasten hat, zeigte sich eindrücklich im August 2024 in einem sogenannten «Heldenlauf». Hierbei durfte eine einzige Forschungsgruppe am PSI während eines zwanzigstündigen Rechenauftrags die volle Leistung des Supercomputers ausreizen.

Giovanni Pizzi vom Labor für Materialsimulation am Zentrum für Computergestützte Wissenschaften, Theorie und Daten führte zusammen mit Laborleiter Nicola Marzari fast 100 000 Einzelberechnungen durch und simulierte dabei Tausende von Materialstrukturen parallel. Damit konnten sie die Eigenschaften von rund 20 000 Kristallstrukturen ermitteln. «Die Leistung des neuen Alps-Supercomputers ist herausragend», so Pizzi. Der erfolgreiche Heldenlauf zeige die Vielseitigkeit und Kapazität von Alps – insbesondere für die Bewältigung komplexer, datenintensiver Aufgaben in Bereichen wie Materialwissenschaft, Teilchenphysik und KI-Forschung.

Jetzt gilt es, Merlin-7 auf Herz und Nieren zu testen. Läuft alles wie geplant, so werden im Lauf des Jahres die Vorgänger Merlin-5 und Merlin-6 abgeschaltet. Ab dann rechnet die PSI-Forschung endgültig ennet der Alpen – in der Sonnenstube der Schweiz.

Kontakt

Weitere Artikel zum Thema

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2300 Mitarbeitende und ist damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 450 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2025)