Forschende am Paul Scherrer Institut PSI haben den molekularen Vorgang entschlüsselt, der als Allererstes im Auge abläuft, wenn Licht auf die Netzhaut trifft. Die Vorgänge, die in einem Bruchteil einer billionstel Sekunde ablaufen, sind die Voraussetzung dafür, dass wir sehen können. Die Studie ist im Fachjournal Nature erschienen.

Es ist nur eine winzige Veränderung eines Proteins in unserer Netzhaut: Diese Änderung findet innerhalb einer unglaublich kleinen Zeitspanne statt und ist der Auslöser dafür, dass wir Licht wahrnehmen und sehen. Dies ist auch der einzige vom Licht abhängige Schritt. Was genau nach der allerersten billionstel Sekunde der visuellen Wahrnehmung passiert, haben PSI-Forschende nun mithilfe des Schweizer Freie-Elektronen-Röntgenlasers SwissFEL am PSI untersucht.

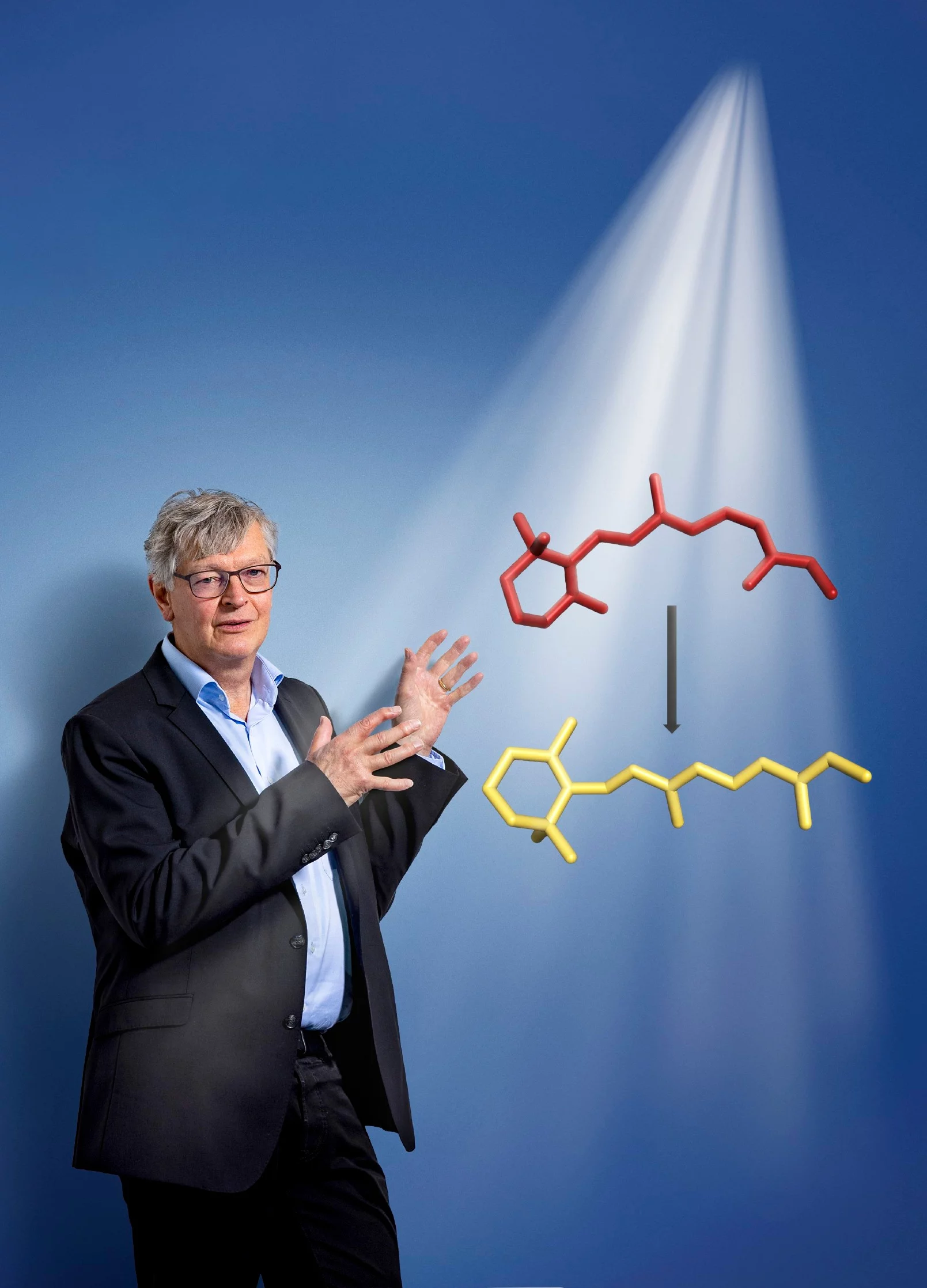

Im Mittelpunkt des Geschehens steht unser Lichtrezeptor, das Protein Rhodopsin. Im menschlichen Auge wird es von spezialisierten Sinneszellen hergestellt, den Stäbchenzellen, die Licht wahrnehmen. In der Mitte des Rhodopsins ist ein kleines geknicktes Molekül gebunden: Retinal, Abkömmling des Vitamin A. Trifft Licht auf das Protein, absorbiert Retinal einen Teil der Lichtenergie. Blitzschnell verändert es dann seine dreidimensionale Gestalt. Der Schalter im Auge wird so von «Aus» auf «Ein» umgelegt. Daraufhin läuft eine Kaskade von Reaktionen ab, die letztendlich damit endet, dass wir einen Lichtblitz wahrnehmen.

Gebunden und doch frei

Was aber passiert im Detail, wenn sich Retinal von der sogenannten 11-cis-Form in die All-trans-Form umwandelt? „Ausgangspunkt und Endprodukt der Retinalumwandlung sind schon lange bekannt, aber noch nie hat jemand in Echtzeit beobachtet, wie genau die Veränderung am Sehpigment Rhodopsin abläuft“, sagt Valérie Panneels, Wissenschaftlerin im Forschungsbereich Biologie und Chemie am PSI.

Panneels vergleicht das Geschehen mit einer Katze, die mit dem Rücken voran vom Baum fällt und am Ende unbeschadet auf ihren Füssen landet. «Die Frage ist: Welche Zustände nimmt die Katze während ihres Falls ein, also während sie sich vom Rücken auf den Bauch dreht?»

Wie die PSI-Forschenden herausfanden, beginnt die Retinal-Katze sich zuerst mit ihrer Körpermitte zu drehen. Der «Wow-Effekt» war für Valerie Panneels der Moment, als sie realisierte, was ausserdem passiert: Das Protein nimmt einen Teil der Lichtenergie auf, um sich kurzzeitig minimal aufzublähen − «ähnlich wie unser Brustkorb, der sich beim Einatmen ausdehnt, um sich kurz darauf wieder zusammenzuziehen.»

Während dieses «Aufatmens» verliert das Protein vorübergehend den grössten Teil seines Kontakts zum Retinal, das in seiner Mitte sitzt. «Retinal ist an seinen Enden zwar noch immer über chemische Bindungen ans Protein gebunden, aber es hat nun Platz genug, um sich zu drehen.» Das Molekül ähnelt in dem Moment einem Hund, der nur locker angeleint ist und einen Satz macht.

Kurze Zeit später zieht das Protein sich wieder zusammen und hat auch sein Retinal erneut fest im Griff, jetzt aber mit einer anderen, eher verlängerten Form. «So schafft das Retinal es, sich zu drehen – ganz unbehelligt von dem Protein, in dem es steckt.»

Eines der schnellsten Ereignisse in der Natur

Die Umwandlung des Retinals von der geknickten 11-cis-Form in die verlängerte All-trans-Form dauert nur eine Pikosekunde, also ein millionstel Teil einer millionstel Sekunde. Damit ist es einer der schnellsten Vorgänge in der Natur überhaupt.

So schnelle biologische Vorgänge lassen sich mit einem Freie-Elektronen-Röntgenlaser wie dem SwissFEL aufzeichnen und analysieren. «Der SwissFEL erlaubt uns, grundlegende Prozesse unseres Körpers − wie den Sehprozess − im Detail zu studieren», sagt Gebhard Schertler, Leiter des PSI-Forschungsbereichs Biologie und Chemie und gemeinsam mit Valérie Panneels Letztautor der Studie.

In Analogie mit der Katze wäre das so, als würde man deren Fall mit einer Hochgeschwindigkeitskamera filmen. Allerdings: Die SwissFEL-Kamera filmt sogar noch Milliarden Mal schneller. Auch gehört bei Grossforschungsanlagen etwas mehr dazu, als auf den Auslöseknopf zu drücken. So verbrachte Doktorand Thomas Gruhl, später Postdoktorand am Institute for Structural and Molecular Biology in London, Jahre damit, eine Methode zu entwickeln, um hochqualitative Rhodopsinkristalle zu gewinnen, welche höchstaufgelöste Daten lieferten. Nur mit diesen war es schliesslich möglich, die nötigen Messungen am SwissFEL und − vor dem Bau des SwissFEL − am Freie-Elektronen-Röntgenlaser SACLA in Japan durchzuführen.

Dieses Experiment zeigt erneut, wie bedeutsam der SwissFEL für die Forschung in der Schweiz ist. «Wir werden mit ihm wahrscheinlich noch viele andere Fragen lösen», sagt Gebhard Schertler. «Unter anderem entwickeln wir Methoden, um auch dynamische Prozesse in Proteinen zu untersuchen, die normalerweise nicht mit Licht aktiviert werden.» Die Forschenden machen solche Moleküle künstlich lichtaktivierbar: Entweder verändern sie die Bindungspartner entsprechend oder aber sie mischen Proteine mit Bindungspartnern im Kristall so schnell, dass sie sich am SwissFEL untersuchen lassen. In jedem Fall ist es auch hier komplizierter, als nur die Kamera auf eine vom Baum stürzende Katze zu richten.

Kontakt

Originalveröffentlichung

-

Gruhl T, Weinert T, Rodrigues MJ, Milne CJ, Ortolani G, Nass K, et al.

Ultrafast structural changes direct the first molecular events of vision

Nature. 2023; 615: 939-944. https://doi.org/10.1038/s41586-023-05863-6

DORA PSI

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2300 Mitarbeitende und ist damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 450 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2025)