Die neue Grossforschungsanlage des PSI, der SwissFEL, ist seit Januar 2019 im Regelbetrieb. Und es zeigt sich: Dieser Freie-Elektronen-Röntgenlaser ist tatsächlich so kompakt, stark und vielseitig, wie er geplant war. «Das Schweizer Taschenmesser unter den FELs», nennt PSI-Forscher Henrik Lemke gerne diese Grossforschungsanlage. Im Interview erzählt er von den aktuellen Forschungserfolgen.

Herr Lemke, seit gut zwei Jahren läuft der SwissFEL jetzt im Regelbetrieb, das heisst, es können Experimente von Forschenden des PSI und von anderen Institutionen stattfinden. Wie läuft es?

Henrik Lemke: Ich bin sehr zufrieden, es läuft gut! Wie das so üblich ist bei Grossforschungsanlagen, knipst man da nicht einfach an Tag eins einen Schalter an und hat gleich die volle Leistung. Auch der SwissFEL ist zunächst mit weniger Energie, längeren Pulsen und einer geringeren Repetitionsrate gestartet. Aber jetzt haben wir in fast allen Parametern die Werte erreicht, für die die Anlage konstruiert ist.

Welche Werte sind das und wofür steht Beispielsweise die Energie?

Bei der Energie ist normalerweise diejenige des Röntgenlaser-Lichts gemeint. Dabei gilt: Je höher die Energie, desto tiefer dringt die Strahlung in Materialien ein oder geht sogar hindurch. Die energiereichste Strahlung, die wir inzwischen am SwissFEL erreichen können, hat 12,4 Kiloelektronenvolt. Bei so hoher Energie spricht man auch von «harter» Röntgenstrahlung. Der SwissFEL hat aber zwei Strahllinien: Die zuerst gebaute Aramis liefert diese harte Röntgenstrahlung, kann aber auch Strahlung geringerer Energie produzieren, sogenannte «tender X-rays». Die neue Strahllinie Athos hingegen, die im Jahr 2020 in Betrieb ging, ist spezialisiert auf «weiches» Röntgenlicht von noch geringerer Energie. Das ist eine grosse Besonderheit des SwissFEL: Wir decken von harter bis weicher Röntgenstrahlung alles lückenlos ab. Und zwar anders als die SLS in Form sehr kurzer Röntgenlicht-Pulse.

Auf die kurzen Pulse kommen wir noch zurück. Warum ist die Bandbreite der Energie wichtig?

Weil man an verschiedene Proben und Fragestellungen mit verschiedenen Anregungsenergien rangehen muss. Mit der jeweils richtigen Energie kann man dann sehr wichtige Materialinformationen erhalten. Wir am SwissFEL können also sagen: Gleichgültig mit welcher Probe Forschende zu uns kommen, wir haben für fast alles das passende Röntgenlicht parat.

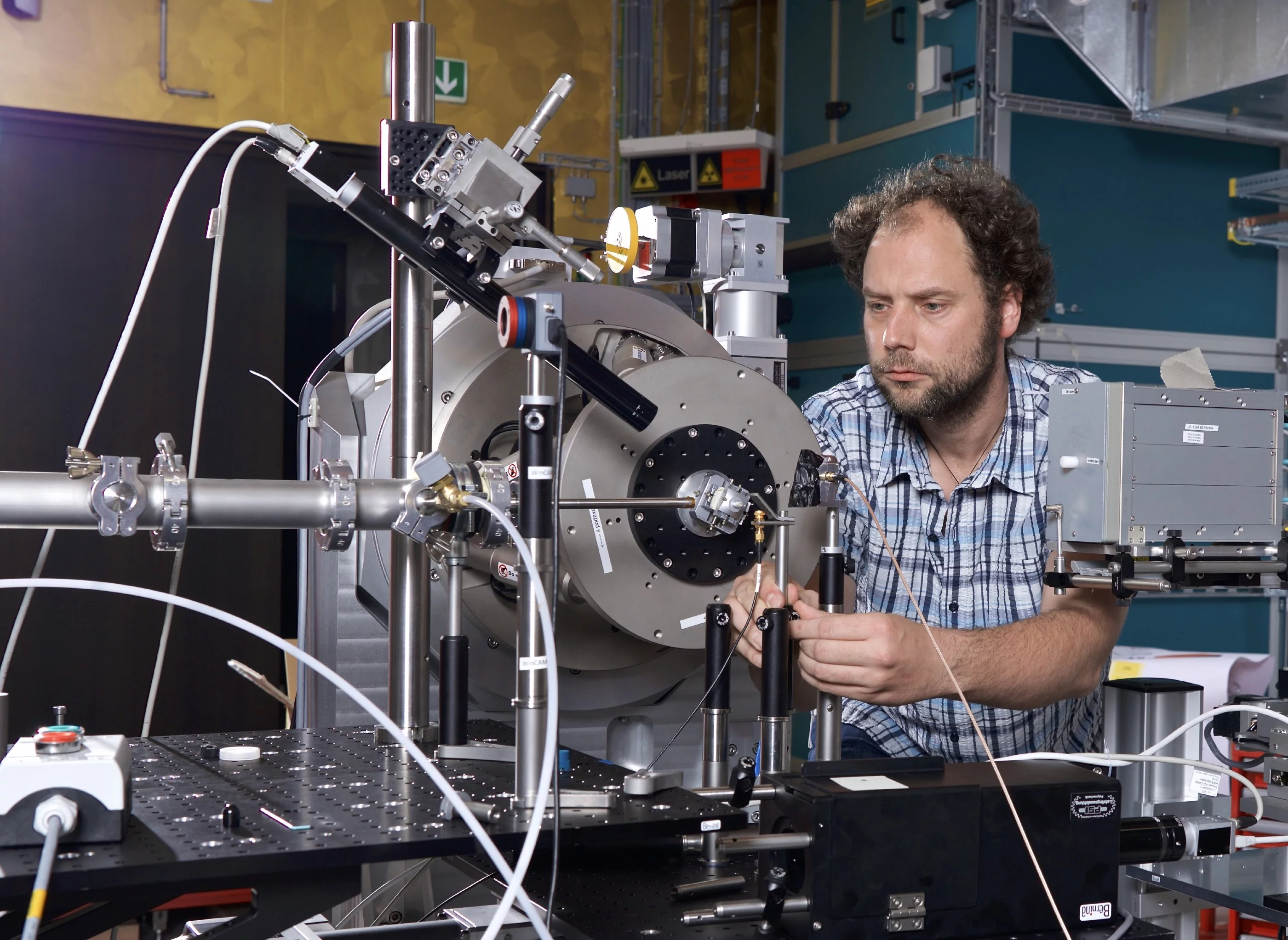

Sie sind ja Wissenschaftler an der SwissFEL-Experimentierstation Bernina, die auf die Materialforschung spezialisiert ist. Was haben Sie dort in letzter Zeit untersucht?

Gerade sind zwei wissenschaftliche Publikationen erschienen zu ganz unterschiedlichen Experimenten. Das eine hatten wir Ende Januar 2019 gemacht, es war das erste Nutzerexperiment an Bernina. Wir haben eines der universellsten Materialien überhaupt untersucht: Wasser.

Wasser?

Ja. Die Forschungsgruppe, die diese Idee hatte, kommt aus der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Es ging um die spezifische Wärme von Wasser bei tiefen Temperaturen. Wasser weist starke sogenannte Anomalien auf. Im Alltag sehen wir das daran, dass der feste Zustand nicht schwerer ist als der flüssige, sondern leichter: Eis schwimmt deshalb auf flüssigem Wasser. Diese Anomalien hat man noch nicht komplett verstanden und um ein solches Detail ging es in diesem Experiment. Zudem ist Wasser natürlich allgegenwärtig – daher ist es für sehr viele Forschungsbereiche relevant, die Eigenschaften von Wasser wirklich gut und genau zu kennen.

Dieses Experiment war für Ihre Experimentierstation wohl eher untypisch?

Das war tatsächlich kein Experiment, das wir alle Tage machen. Aber wir haben an Bernina eine grosse Flexibilität, verschiedene Experimente zu implementieren. In diesem Fall konnten wir eine Vakuumkammer der schwedischen Gruppe einbauen, das war ein rundes Ding mit etwa 30 Zentimetern Durchmesser. Darin wurden Wassertröpfchen eingespritzt. Während diese im Vakuum verdunsten, kühlt die Verdunstungskälte die immer kleiner werdenden Tröpfchen ab. Weil wir ganz sauberes Wasser ohne Kristallisationskeime genommen haben, bleibt dieser Tropfen auch weit unter null Grad flüssig – es ist im sogenannten Niemandsland des Wassers. Mit einem kurzen Infrarot-Laser-Puls haben wir dann den Tropfen erst minimal aufgewärmt und direkt darauf mit dem Röntgenlicht des SwissFEL vermessen. Dadurch bekommen wir ein diffuses Streubild und sehen, welche mittlere Atomanordnung direkt nach dieser Erwärmung herrscht, also welche Struktur das Wasser hat.

Und was haben Sie herausgefunden?

Wir haben mit dieser Methode die spezifische Wärmekapazität bestimmt, das heisst: die Fähigkeit von Wasser, Wärme zu speichern. Diese Wärmekapazität zeigte im Bereich von minus 44 Grad Celsius – bei wie gesagt noch immer flüssigem Wasser – eine plötzliche Veränderung. Das zeigt an, dass hier eine Strukturänderung passiert. Diese ermöglicht andere Molekülschwingungen, das heisst, die Wassermoleküle haben ab dieser Temperatur neue Möglichkeiten, zu vibrieren. Die schwedische Forschungsgruppe hatte eine solche Strukturänderung bereits in früheren Experimenten an anderen Anlagen beobachtet. Neu ist also, dass wir diesen Strukturübergang auch in den thermischen Eigenschaften gesehen haben und ihn somit besser beschreiben können.

Also ein voller Erfolg?

Ja, denn mit diesem Experiment ist uns auch eine technisch anspruchsvolle Erweiterung einer bekannten Messung geglückt. Das hat sicherlich mitgeholfen, den SwissFEL in der Wissenschaftsgemeinde zu etablieren.

Und das zweite Experiment, von dem Sie vorhin sprachen?

Das war für uns typischer. Die Probe war ein Feststoff, wenn auch in Pulverform: lauter kristalline Nanopartikel. Für dieses Experiment haben wir Forschende aus Rennes in Frankreich zu uns eingeladen. Gemeinsam haben wir untersucht, wie sich das Material – ein Titanoxid – gezielt mit Laserpulsen von einem Halbleiter in einen elektrisch leitenden Zustand versetzen lässt – und mit anderen Laserpulsen wieder zurück. Dass das prinzipiell möglich ist, wusste man schon. Wir konnten nun aber mithilfe des SwissFEL sehen, wie sich diese Zustandsänderung innerhalb der Körnchen ausbreitet: Der Laser erwärmt das Material punktuell, diese Wärme führt zu einer Ausdehnung des Materials und das wiederum löst eine Schockwelle aus, die durch das Nanopartikel wandert.

Was folgt aus dieser Erkenntnis?

Diese Materialien könnten sich eines Tages für Computerspeicher, Mikroschalter oder Ähnliches nutzen lassen, wo es auf Geschwindigkeit ankommt. Unsere Messungen haben nun gezeigt: Nicht nur die Wärme – die sich eher langsam ausbreitet – verursacht den Zustandswechsel, sondern vor allem diese Schockwelle. Eine Schockwelle wiederum ist ein akustischer Puls, sie breitet sich mit Schallgeschwindigkeit im Material aus. Das ist ein wenig wie die Saite einer Gitarre, die angeschlagen wird. Unser Experiment war zwar Grundlagenforschung, aber gerade hier lässt sich leichter erahnen, wie unser erworbenes Wissen bei der Entwicklung neuer Anwendungen helfen kann.

Noch mal zurück zum SwissFEL: Wir sprachen eingangs über die Energie der Röntgenpulse, diese 12 Kiloelektronenvolt. Welche Kennzahlen sind noch relevant und was ist da inzwischen der Stand?

Relevant ist auch die sogenannte Repetitionsrate, also: Wie viele Laserpulse pro Sekunde lassen wir den SwissFEL machen? Da bei den meisten Experimenten ein Puls genau einen Datenpunkt liefert, erhalten wir natürlich mehr Daten in kürzerer Zeit, wenn wir die Repetitionsrate erhöhen. Will man also nicht tagelang messen, ist eine hohe Repetitionsrate vorteilhaft. Im Frühsommer 2020, nach der ersten Phase «Limited Operations», in die das PSI während der ersten Corona-Welle gegangen ist, haben wir gewagt, zum ersten Mal auf 100 Pulse pro Sekunde zu gehen. Das hat geklappt und seither messen wir damit. Das ist die maximale Repetitionsrate, für die der SwissFEL auch ausgelegt ist.

Und die Länge der jeweiligen Pulse?

Das ist eine weitere sehr wichtige Kennzahl, richtig. Da gilt tendenziell: Je kürzer die Pulse, desto besser. Anfangs war unsere Experimentierstation noch nicht perfekt: Es hat noch an der Timing-Diagnostik gehakt. Während das PSI 2020 in «Limited Operations» war, hatten wir dann die Gelegenheit, eine neue Diagnostik aufzubauen. Dank dieses Bauteils können wir nun die rund 50 Femtosekunden Zeitauflösung routinemässig erreichen. Für die vorhin genannten Experimente wurde diese zum Glück noch nicht benötigt. Aber ein wichtiges Ziel vom SwissFEL war auch immer, dass wir hier ultraschnelle Prozesse untersuchen wollen. Und das geht nur mit der hohen Zeitauflösung, die wir jetzt haben.

Ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht?

Hoffentlich nicht ganz. Bei den Pulslängen von SwissFEL und den anregenden Lasern wollen wir zumindest noch runter auf 10 Femtosekunden. Bei den anderen beiden genannten Parametern haben wir bereits die Werte erreicht, für die der SwissFEL ausgelegt ist. Aber womöglich können wir in den kommenden Jahren mit Optimierungen auch da sogar noch bessere Zahlen erreichen. Und das, obwohl der SwissFEL im weltweiten Vergleich der Freie-Elektronen-Röntgenlaser eher eine kompakte Anlage ist.

Ein Gebäude von 740 Meter Länge nennen Sie kompakt?

Andere FELs sind tatsächlich noch grösser – und dadurch auch teurer. Sie haben es daher leichter, hohe Energien im Röntgenlicht zu erreichen. Aber trotzdem stehen wir im weltweiten Vergleich nicht schlecht da. Durch unsere hochpräzise Anordnung der Undulatoren beispielsweise machen wir einiges wett und erreichen Kennzahlen, mit denen wir den anderen dicht auf den Fersen sind. Wir dürfen nicht vergessen: FELs sind immer nationale oder sogar multinationale Anstrengungen. Den SwissFEL haben wir als vergleichsweise kleines Land alleine auf die Beine gestellt und so in den Würenlinger Wald gesetzt, dass er die Natur möglichst nicht stört. Der SwissFEL ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser unter den Freie-Elektronen-Röntgenlasern. Kompakt, flexibel, und für seine Grösse sehr leistungsstark.

Interview: Paul Scherrer Institut/Laura Hennemann

Weitere Informationen zu den beteiligten Institutionen:

Forschen und Tüfteln – Der SwissFEL im Jahr 2019 – Ein Text vom 29. August 2019

Kontakt/Ansprechpartner

Dr. Henrik Lemke

Leiter der Forschungsgruppe SwissFEL Bernina

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 49 82, E-Mail: henrik.lemke@psi.ch [Deutsch, Englisch]

Originalveröffentlichung

Enhancement and maximum in the isobaric specific-heat capacity measurements of deeply supercooled water using ultrafast calorimetry

H. Pathak et al.

PNAS, 9. Februar 2021

DOI: 10.1073/pnas.2018379118

Strain wave pathway to semiconductor-to-metal transition revealed by time-resolved X-ray powder diffraction

C. Mariette et al.

Nature Communications, 23. Februar 2021

DOI: 10.1038/s41467-021-21316-y

Nutzungsrechte

Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.