Eine Frage der Bindung

Wie müssen Wirkstoffe aufgebaut sein, die das Coronavirus SARS-CoV-2 lahmlegen? Dieser Frage gehen Forschende am Paul Scherrer Institut PSI in Kooperation mit Forschungsgruppen weltweit nach. Mit einer noch recht jungen Methode prüfen sie, ob Molekülfragmente an wichtige Proteine des Coronavirus binden. Aus den vielen Einzelinformationen erhoffen sie sich eine Antwort darauf, wie ein wirkungsvolles Medikament aussehen kann. Das Besondere dabei: Die Bindungsexperimente finden im bereits kristallisierten Protein statt. Das macht die Prozedur recht knifflig.

Proteine, auch Eiweissmoleküle genannt, ermöglichen es dem Coronavirus, sich in die Zellen unseres Körpers einzuschmuggeln und sich darin explosionsartig zu vermehren. Blockiert man eines oder mehrere dieser Proteine, blockiert man auch das Virus. Dafür braucht man Wirkstoffe, die fest an solche Stellen des Proteins binden, die für seine Funktion entscheidend sind. In der Kristallproduktionsstätte des PSI arbeiten Forschende daran, solch potenzielle Kandidaten für Medikamente zu finden.

Normalerweise untersuchen Pharmaunternehmen dafür Millionen von komplexen Substanzen. Findet sich dabei ein Molekül, das fest an das Protein bindet, steht die nächste Fleissarbeit an: Die Forschenden versuchen, Kristalle aus dem Komplex, den der potenzielle Wirkstoff mit dem Virusprotein gebildet hat, zu züchten, um deren Struktur zu untersuchen.

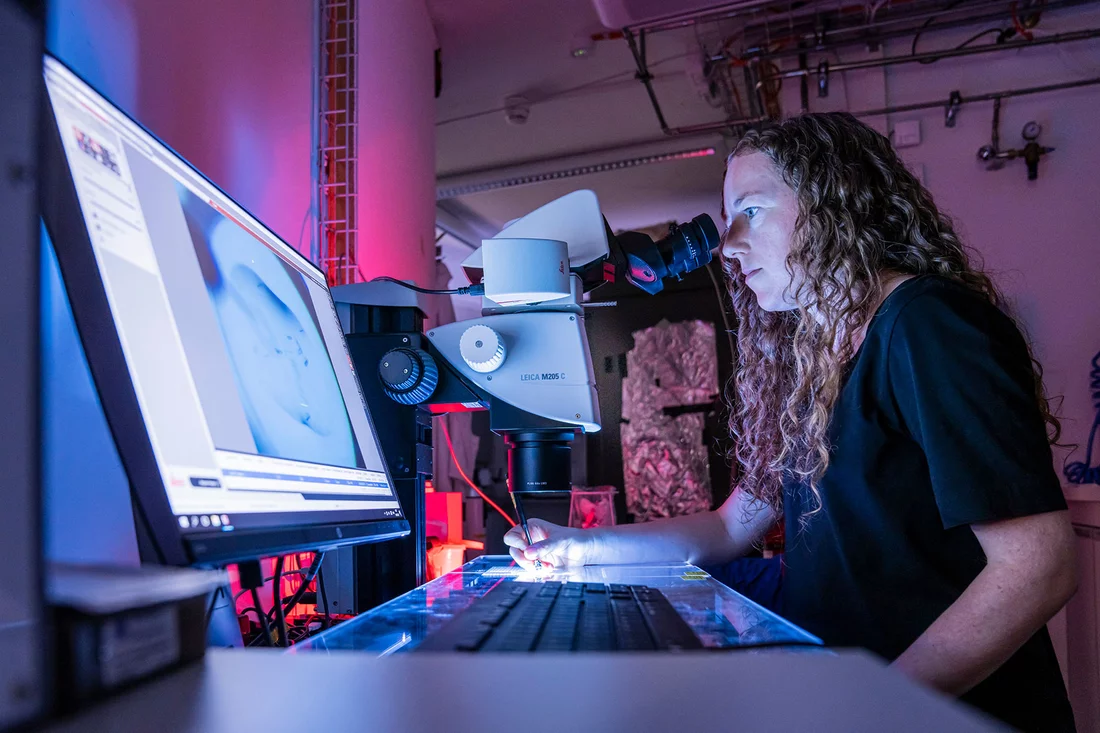

May Sharpe und ihr Team in der PSI-Kristallproduktionsstätte wählen dagegen einen anderen Weg. Sie wenden das sogenannte Fragment Screening an: «Wir geben Lösungen mit Fragmenten von Molekülen, die für vielversprechende Wirkstoffe typisch sind, zu Kristallen aus Virusprotein», erklärt sie. Die Fragmente sind viel kleiner als die eigentlichen Verbindungen, die später einmal als Wirkstoff auf den Markt kommen könnten. Dann lassen die Forschenden die Mischung aus Kristallen und Molekülfragmenten ein paar Stunden oder auch über Nacht stehen; in dieser Zeit kann sich der Kristall quasi mit der Fragmentlösung vollsaugen. Schliesslich werden die Kristalle aus der Flüssigkeit gefischt und an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS durchleuchtet. Aufgrund des Beugungsmusters, das dabei entsteht, lässt sich auf die dreidimensionale Struktur des Proteinkomplexes zurückrechnen – mit den gebundenen Fragmenten im Zentrum.

«Wir sehen damit nicht nur, ob die Fragmente an das Protein gebunden haben, sondern auch wie», sagt Sharpe. «Wir finden so keine fertigen Wirkstoffe, aber tasten uns langsam an die Struktur heran, die ein Medikament haben muss, um helfen zu können.» Es existieren ganze Bibliotheken solcher Molekülfragmente, welche die Forschenden nach und nach testen. Während des Einwirkprozesses binden einige Fragmente unterschiedlich fest an die Proteine. In einem zweiten Durchgang lassen sich dann neue Moleküle, die bereits bewährte Eigenschaften miteinander vereinen, synthetisieren und ausprobieren.

Das Coronavirus im Blick

May Sharpe und ihr Team untersuchen in Kooperationen mit Forschern aus der ganzen Welt mehrere Proteine des Coronavirus SARS-CoV-2. «Beispielsweise arbeiten wir schon lange mit Professor Sheng Cui von der Chinese Academy of Medical Sciences zusammen, einem absoluten Experten für Coronaviren», erzählt Sharpe. «Darauf können wir jetzt aufbauen.»

Eines der Proteine, das die PSI-Forschenden dabei unter die Lupe nehmen, ist eine Helikase. Dieses Enzym sorgt dafür, dass sich das Erbgut des Virus in den Zellen eines infizierten Menschen vermehren kann. Ein weiteres Protein, die 3CL-Protease, schneidet nach der Vermehrung die viruseigenen Proteine zurecht, sodass neue, vermehrungsfähige Coronaviren entstehen.

In Kooperation mit der Gruppe um Apirat Chaikuad vom Institut für pharmazeutische Chemie der Goethe-Universität in Frankfurt erforscht das PSI ausserdem die sogenannte Makrodomäne, ein weiteres Coronavirus-Protein. Wird ein Mensch mit einem Virus infiziert, schreiten die Körperzellen normalerweise schnell ein: Sie markieren fremde Proteine, die ihnen gefährlich werden könnten, mit einer Art rotem Fähnchen. Daran erkennt sie das Immunsystem und entsorgt sie. Dagegen hat sich das Coronavirus gewappnet. Die Makrodomäne schneidet diese Markierung wieder ab und täuscht so das Immunsystem. Das erkennt die Bausteine des Virus jetzt nicht mehr als körperfremd. Wird die Makrodomäne mithilfe von Medikamenten blockiert, ist der menschliche Körper unter Umständen in der Lage, die Virusproteine als Eindringlinge zu erkennen und sich besser aus eigener Kraft gegen das Virus zur Wehr zu setzen.

Im Mini-Massstab

Um diese und andere Proteine des Coronavirus zu erforschen, züchtet May Sharpe zunächst möglichst viele Kristalle des jeweiligen Proteins. Das allein ist schon eine Herausforderung, denn Proteine sind komplexe dreidimensionale Gebilde, die sich nur ungern zu grossen Verbänden zusammenlagern. Um alle Molekülfragmente einer Bibliothek durchzutesten, braucht sie aber gleich mehrere Tausend Kristalle. Liegen die Kristalle endlich vor, hilft ein Roboter dabei, die unzähligen Testreihen durchzuführen, die nun nötig sind.

Schon eine einzelne Versuchsreihe benötigt extrem viel Vorbereitung. Aber die ersten Screeningversuche mit Proteinen von SARS-CoV-2 werden bald starten.

Text: Paul Scherrer Institut/Brigitte Osterath

Kontakt/Ansprechpartner

Dr. May Elizabeth Sharpe

Kristallisationsproduktionsstätte

Labor für Makromoleküle und Bioimaging

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 54 37, E-Mail: may.sharpe@psi.ch [Englisch]

Weiterführende Informationen

Nutzungsrechte

Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.