Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Paul Scherrer Instituts PSI hat ein Geheimnis um die Schale eines Meerestiers gelüftet: Die Forschenden haben entschlüsselt, weshalb die Schutzhülle des Armfüssers Discinisca tenuis in Wasser extrem weich und an der Luft wieder hart wird. Die Studie erscheint heute im Fachblatt Nature Communications.

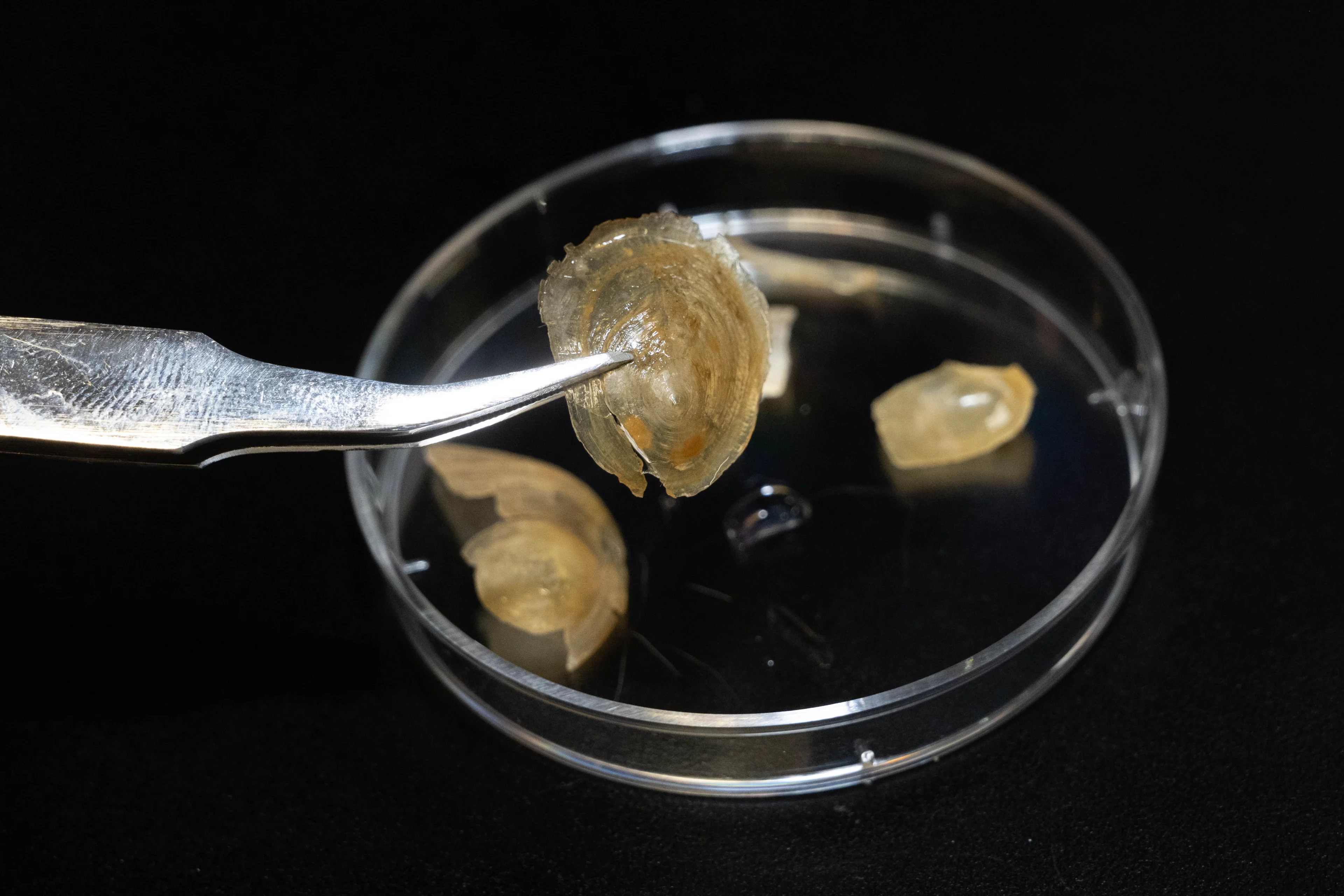

Der Armfüsser Discinisca tenuis lebt an der Westküste Afrikas und hat eine mineralreiche Schale, die ihn vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Wird diese Hülle von Wasser umspült, führt das zu einer Strukturveränderung im Material: Die flache harte Schale wird so biegsam, dass sie sich sogar zusammenfalten lässt, ohne zu brechen. Wie genau diese Umwandlung vor sich geht, haben die Forschenden unter anderem mithilfe der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS entschlüsselt.

Rein zufällig hatte das Phänomen vor einigen Jahren Materialchemiker Fabio Nudelman entdeckt, jetzt an der Fakultät für Chemie der Universität von Edinburgh in Schottland. Maggie Cusack, inzwischen Direktorin der Munster Technological University in Irland, hatte ihm Schalen des Armfüssers Discinisca tenuis zur Verfügung gestellt, welche ursprünglich aus Namibia stammten. Als er das harte Objekt waschen wollte, wurde es unter Wasserkontakt plötzlich weich und biegsam. Die Schale hatte Flüssigkeit aufgenommen und dadurch ihre Struktur verändert. Der Prozess war reversibel: Trocknete die Schale, wurde sie erneut hart und spröde.

Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aus sechs Ländern machte sich Nudelman daran, herauszufinden, was genau bei dieser unerwarteten Veränderung passiert. «Die Schale ähnelt Knochen», erklärt er. «Knochen aber verändern nicht ihre Struktur, wenn sie nass werden.» Dasselbe gilt für Muscheln: Wollen die Tiere die Eigenschaften ihrer Schale an andere Umweltbedingungen anpassen, müssen sie normalerweise in einem langwierigen und energiereichen Prozess das Material umarbeiten, indem sie Mineralien resorbieren und neu verteilen. Alleine durch die Aufnahme von Wasser funktioniert das nicht.

Hybridmaterial mit besonderem Trick

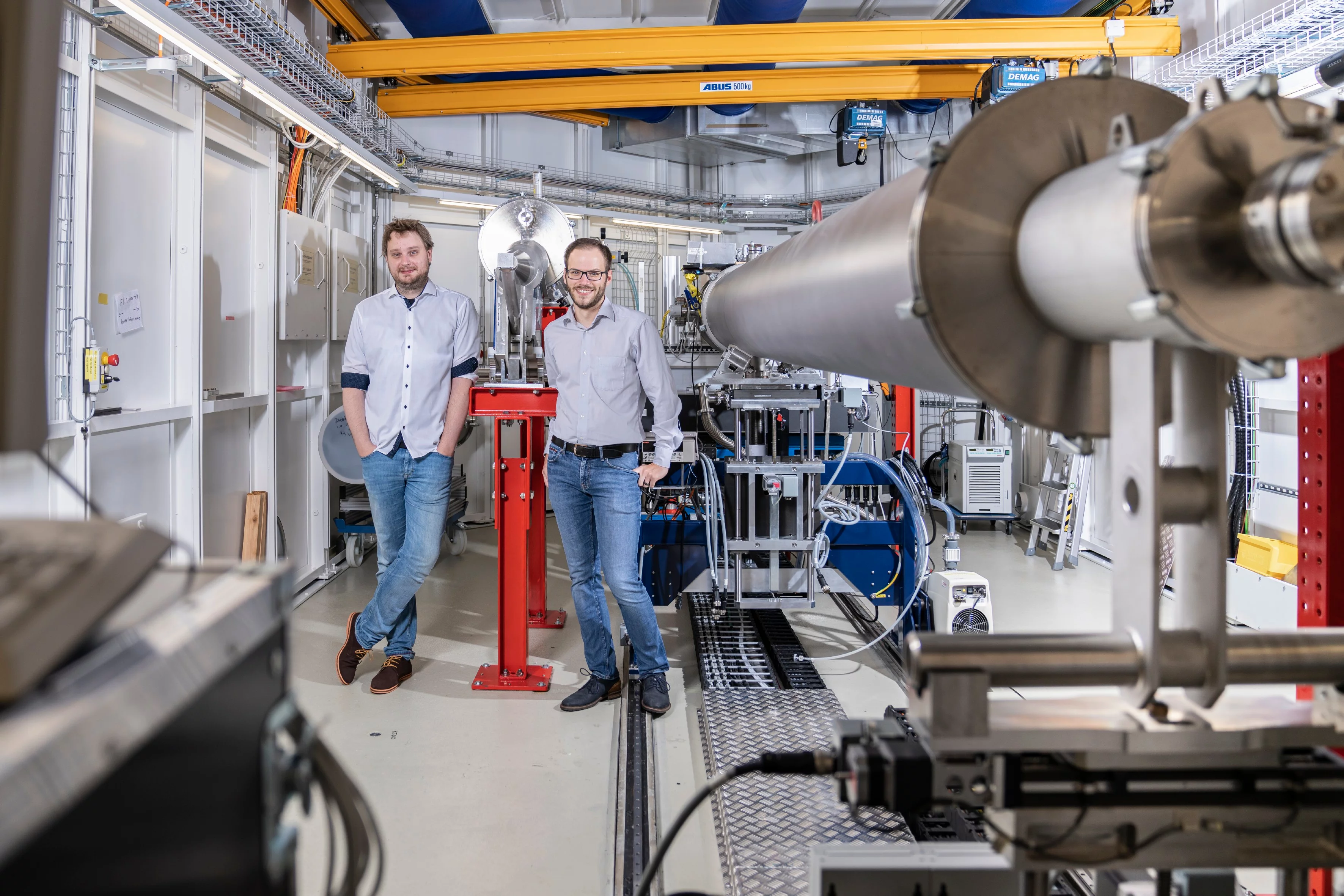

Insbesondere eine sogenannte Kryo-Tomografie an der SLS «öffnete die Tür, um das Geheimnis zu lüften», erzählt Johannes Ihli, PSI-Forscher an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS. Mit der Technik schauten sich die Forschenden das Material wie unter einem Mikroskop mit sehr hoher Auflösung genau an, und zwar bei extrem kalten Temperaturen. «Bei Zimmertemperatur wäre das nicht möglich, da das hochenergetische Röntgenlicht die empfindliche Schalenstruktur sofort verändern würde», erläutert Ihli.

Die maximal einen halben Millimeter dicke Schale des Armfüssers besteht aus einem Hybridmaterial: hauptsächlich anorganisches Mineral, in das organische Polymere aus Proteinen und Zuckern eingelagert sind. Aus einem ähnlichen Mix aus organischen und anorganischen Bestandteilen sind auch Knochen, Muschelschalen und Zähne aufgebaut. Das Mineral, das den Hauptbestandteil der Schale ausmacht, ist eine Art Fluorapatit – ähnlich dem Material, aus dem unser Zahnschmelz besteht.

Winzige Nanokristalle dieses Materials sind in Schichten angeordnet. Nudelman vergleicht es mit Ziegelmauern: «Dabei sind die Ziegel die Nanokristalle, und der Mörtel zwischen den Ziegeln besteht aus organischen Molekülen wie Chitin und Proteinen.» Wie die Forschenden beobachteten, kann dieser «Mörtel» grosse Mengen Wasser aufnehmen und quillt dabei auf. Durch die Einlagerung von Wasser verändert er seine Struktur: Er wird weich, und dadurch werden die Ziegel gegeneinander verschiebbar. «Wasser wirkt wie ein Gleitmittel zwischen den einzelnen Nanokristallen», erklärt Ihli. «Die Kristalle können sich dann gegeneinander verschieben.» Durch diese Bewegung wird die Schale biegsam. In der Schale fanden die Forschenden ein Netzwerk von Poren, welches Wasser besonders effektiv ins Innere leitet und es schnell überallhin verteilt.

Was sich die Evolution dabei gedacht hat

Discinisca tenuis lebt in grossen Ansammlungen in Gezeitenzonen an der Küste, wo die Tiere je nach Gezeitenstand starken Wellen oder ruhigen Gewässern ausgesetzt sind. Es hat vermutlich Vorteile, wenn die Tiere die Weichheit ihrer Schale schnell an die jeweilige Situation anpassen können, spekulieren die Forschenden: «Das könnte Beschädigungen an der Schale verhindern und so ein Schlüssel fürs Überleben der Tiere sein», schreiben sie in der Studie. Möglicherweise ist das Phänomen sogar weiter verbreitet als gedacht: «Wir wissen nicht, wie viele andere Tierarten es noch gibt, die eine solche Eigenschaft aufweisen», sagt Nudelman.

Abseits von Biologie und Evolution sind die gewonnenen Kenntnisse auch für die Materialwissenschaft interessant: Ein hartes, sprödes Material zu entwickeln, dessen Steifheit sich kontrollieren lässt, verspricht viele Anwendungen. Sport-Kleidung oder -Helme etwa könnten sich dann flexibel Bewegungen anpassen und immer den Schutz bieten, der je nach Aufschlag gerade erforderlich ist. Auch bei Knochenersatzmaterialien könnte das nützlich sein.

Beteiligte Forschungsinstitute

- Paul Scherrer Institut PSI, Villigen, Schweiz

- Universität Bayreuth und Bayerisches Polymerinstitut, Bayreuth, Deutschland

- ETH Zürich und Universität Zürich, Schweiz

- Università di Bologna, Italien

- University of Edinburgh, Grossbritannien

- Heriot-Watt University, Riccarton, Grossbritannien

- University of Cambridge, Grossbritannien

- Center for Functional Nanomaterials and National Synchrotron Light Source II, Brookhaven National Laboratory, Upton, New York, USA

- Munster Technological University, Cork und Kerry, Irland

Kontakt

Originalveröffentlichung

-

Ihli J, Schenk AS, Rosenfeldt S, Wakonig K, Holler M, Falini G, et al.

Mechanical adaptation of brachiopod shells via hydration-induced structural changes

Nature Communications. 2021; 12(1): 5383 (12 pp.). https://doi.org/10.1038/s41467-021-25613-4

DORA PSI

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2300 Mitarbeitende, das damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz ist. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 450 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2025)