Frankfurter Wissenschaftler identifizieren eine mögliche Schwachstelle des SARS-CoV-2-Virus. Diese eignet sich möglicherweise als Angriffspunkt für zukünftige Medikamente. Einen Teil ihrer Messungen führten die Forschenden an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des Paul Scherrer Instituts PSI durch. Diese Woche erscheinen die Forschungsergebnisse im Fachblatt Nature.

Wenn das SARS-CoV-2-Virus in menschliche Zellen eindringt, lässt es eigene Proteine durch die menschliche Wirtszelle herstellen. Eines dieser Virusproteine namens PLpro ist essenziell für die Vermehrung und schnelle Ausbreitung des Virus. Ein internationales Team von Wissenschaftlern unter der Federführung der Goethe-Universität Frankfurt und des Universitätsklinikums Frankfurt hat nun herausgefunden, dass die Hemmung dieses viralen Enzyms nicht nur die Virusvermehrung blockiert, sondern gleichzeitig auch die antivirale Immunantwort stärkt. Sprich: Wird das Protein mithilfe von Medikamenten lahmgelegt, kann es sich in menschlichen Zellen vermutlich nicht mehr vermehren. Zudem ist der menschliche Körper dann womöglich in der Lage, sich aus eigener Kraft gegen das Virus zur Wehr zu setzen.

«Doppelschlag» gegen Corona

Bei einer Infektion muss das SARS-CoV-2-Virus verschiedene Abwehrmechanismen des menschlichen Körpers überwinden. Dazu gehört die unspezifische oder angeborene Immunabwehr. Dabei setzen befallene Körperzellen Botenstoffe frei, sogenannte Typ-I-Interferone. Diese locken natürliche Killerzellen an, die die infizierten Zellen abtöten.

Das SARS-CoV-2-Virus ist unter anderem auch deshalb so erfolgreich – und damit gefährlich –, weil es die unspezifische Immunantwort unterdrücken kann. Dazu lässt es die menschliche Zelle das Virusprotein PLpro (Papain-like Protease) herstellen. PLpro hat zwei Funktionen: Es wirkt bei der Reifung und Freisetzung neuer Virenpartikel mit und es unterdrückt die Bildung von Typ-I-Interferonen. Diese Prozesse konnten die Wissenschaftler um Letztautor Ivan Đikić jetzt in Zellkultur-Experimenten beobachten. Blockierten sie zudem PLpro, so wurde die Virusproduktion gehemmt und gleichzeitig die angeborene Immunantwort der menschlichen Zellen gestärkt.

Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, erklärt, dass die Papain-like Protease für sie als Ärztin ein äusserst attraktives antivirales Ziel ist, da dessen Hemmung ein «Doppelschlag» gegen SARS-CoV-2 wäre.

Mehr Durchblick mit Synchrotronstrahlung

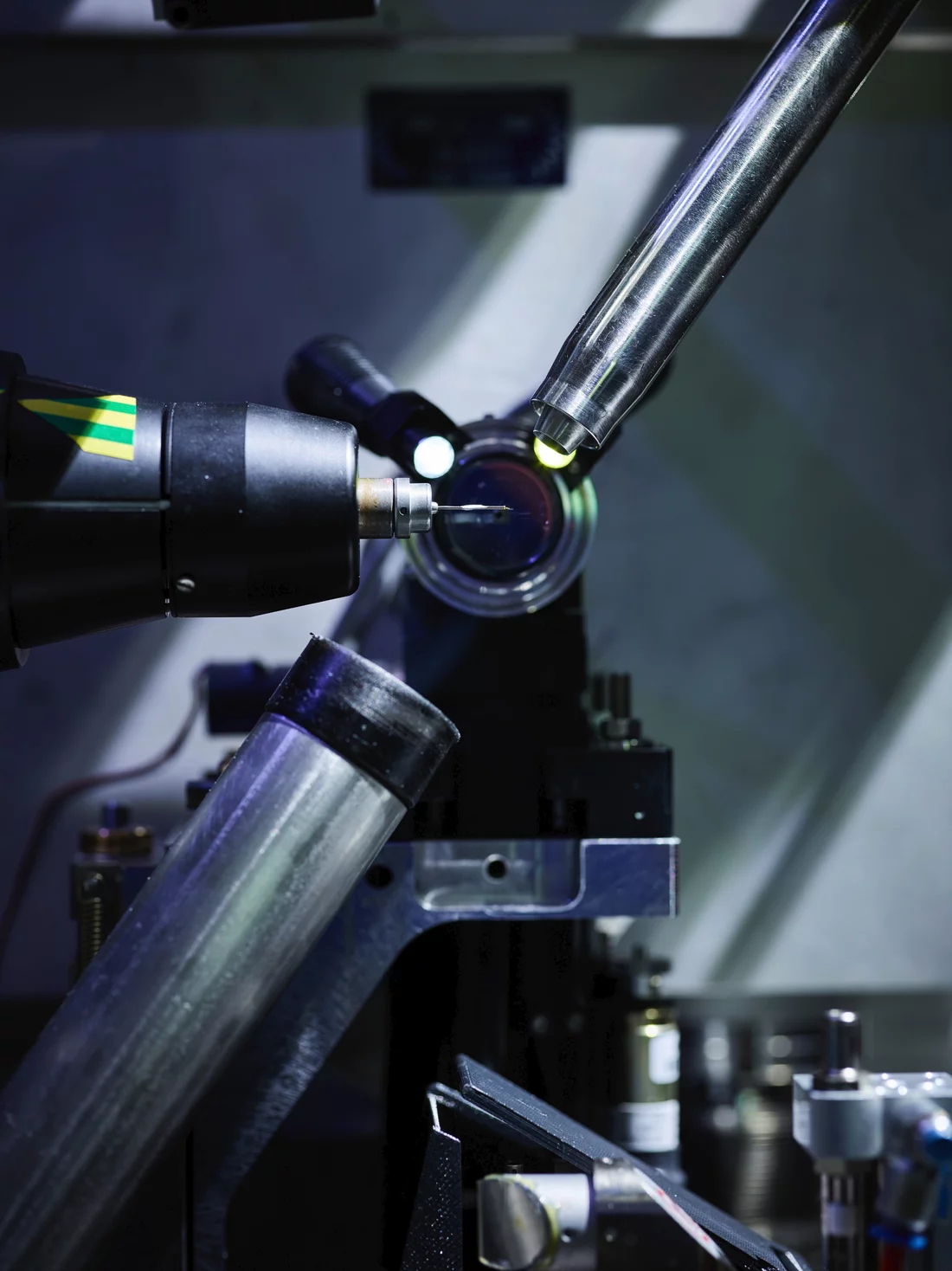

Ihre Messungen zur Kristallstrukturanalyse des Virusproteins PLpro führten die Frankfurter Forscher an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS am PSI durch. «Wir beschiessen Kristalle mit Röntgenstrahlen», erklärt May Sharpe, Kristallografin am PSI-Labor für Makromoleküle und Bioimaging. «So lassen sich Proteine im atomischen Detail untersuchen.» Kennt man die genaue Struktur von Virenbauteilen, lassen sich gezielt Medikamente gegen den Erreger entwickeln.

Die Struktur von Proteinen bis auf die Ebene einzelner Atome zu entschlüsseln, ist eine Spezialität des PSI. Eine Messung dauert nur etwa drei Minuten pro Probe. Gleich drei Experimentierstationen an den MX-Strahllinien sind seit vielen Jahren für die Untersuchung von Proteinkristallen eingerichtet.

Seit Beginn der Pandemie bekommen Messungen, die mit Covid-19 in Zusammenhang stehen, an der SLS Vorrang. Das PSI hatte im März dazu aufgerufen, entsprechende Anträge für Messzeit einzureichen. Donghyuk Shin von der Goethe-Universität Frankfurt war der erste Wissenschaftler, der sich um Messzeit bewarb, erzählt Sharpe. Shins Antrag war auch der Grund, warum das PSI sich dazu entschloss, den eigentlich geplanten Shutdown über Ostern abzusagen. Innerhalb von zwei Tagen sei Shins Antrag um Messzeit bewilligt worden – in Rekordzeit also.

Die Messungen selbst erfolgen inzwischen zu 100 Prozent per Fernbedienung, fügt May Sharpe hinzu. Dazu bestückt ein Roboterarm die Messstation an der SLS mit den Proben. «Forschende senden ihre Kristalle per Kurierdienst, wir bestücken die Station damit und die Messungen geschehen aus der Ferne.» Die Frankfurter Forschenden mussten daher nicht selbst ans PSI kommen – ein grosser Vorteil in Pandemiezeiten.

Text: Erstellt auf der Grundlage einer Medienmitteilung der Goethe-Universität Frankfurt mit Ergänzungen des Paul Scherrer Instituts/Brigitte Osterath

Kontakt/Ansprechpartner

Dr. May Elizabeth Sharpe

Gruppenleiterin MX-Proben

Labor für Makromoleküle und Bioimaging

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 54 37, E-Mail: may.sharpe@psi.ch [Englisch]

Prof. Dr. Dr. Ivan Đikić

Direktor des Instituts für Biochemie II des Universitätsklinikums Frankfurt und Gruppenleiter am Buchmann Institute for Molecular Life Sciences

Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Deutschland

Telefon: +49 69 6301 5964, E-Mail: dikic@biochem2.uni-frankfurt.de

Weiterführende Informationen

Originalpublikation

Papain-like protease regulates SARS-CoV-2 viral spread and innate immunity

D. Shin, R. Mukherjee, D. Grewe, D. Bojkova, K. Baek, A. Bhattacharya, L. Schulz, M. Widera, A. R. Mehdipour, G. Tascher, K.-P. Knobeloch, K. Rajalingam, H. Ovaa, B. Schulman, J. Cinatl, G. Hummer, S. Ciesek, I. Dikic

Nature, 29. Juli 2020 (online)

DOI: 10.1038/s41586-020-2601-5