Am Paul Scherrer Institut PSI haben Forschende Einblicke in ein vielversprechendes Material für organische Leuchtdioden (OLEDs) erhalten. Die Substanz ermöglicht hohe Lichtausbeuten und ist kostengünstig im grossen Massstab herzustellen – das macht sie wie geschaffen für einen Einsatz in grossflächigen Raumbeleuchtungen. Schon lange sind Forschende auf der Suche nach derartigen Materialien. Das jetzt neu generierte Verständnis wird dabei helfen, neue Leuchtmittel in Zukunft schnell und preisgünstig zu entwickeln. Die Studie erscheint heute im Fachblatt Nature Communications.

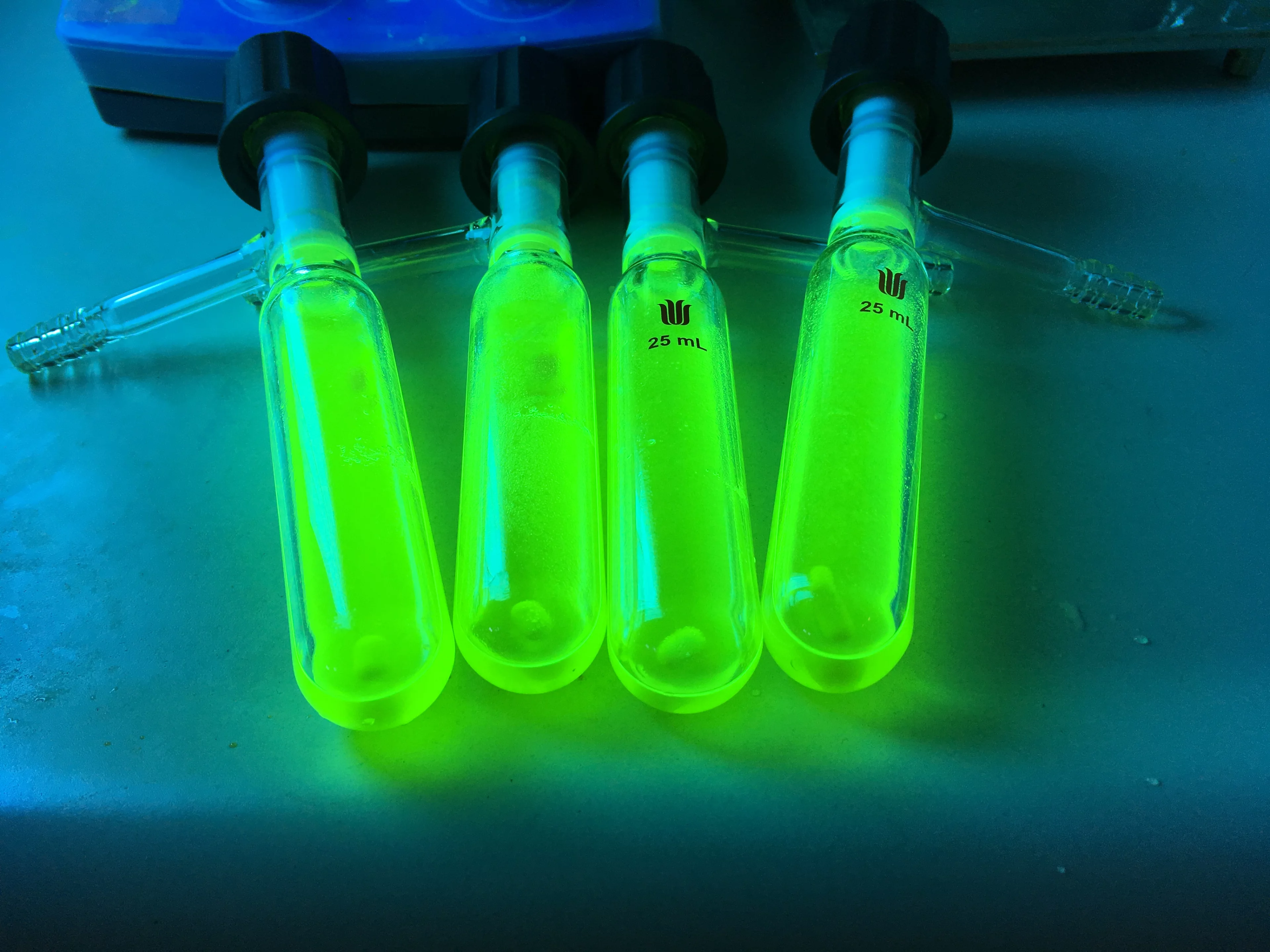

Die Verbindung ist ein gelblicher Feststoff. Löst man sie in einer Flüssigkeit oder bringt eine dünne Schicht davon auf einer Elektrode auf und legt dann einen elektrischen Strom an, leuchtet sie intensiv grün. Der Grund: Die Moleküle nehmen die ihnen zugeführte Energie auf und strahlen sie in Form von Licht nach und nach wieder ab. Elektrolumineszenz heisst dieser Vorgang. Auf diesem Prinzip basieren Leuchtdioden.

Die grün lumineszierende Substanz ist ein heisser Kandidat, um OLEDs herzustellen, organische Leuchtdioden. Seit etwa drei Jahren finden sich OLEDs beispielsweise in den Displays von Smartphones. Inzwischen kommen auch die ersten flexiblen Fernsehbildschirme mit diesen Materialien auf den Markt.

OLEDs machen zudem kostengünstige grossflächige Raumbeleuchtungen möglich. Allerdings muss man dafür zunächst die passenden Materialien finden. Denn viele für OLEDs in Frage kommende Substanzen enthalten teure Metalle wie Iridium, was ihre Anwendung in grossem Massstab und auf ausgedehnten Flächen verhindert. Ohne solche Zusätze können die Materialien aber nur einen kleinen Teil der ihnen zugeführten Energie tatsächlich als Licht abstrahlen, der Rest geht beispielsweise als Schwingungsenergie verloren.

Das Ziel der aktuellen Forschung ist es, effizientere Materialien für kostengünstigere und umweltfreundlichere Displays und grossflächige Beleuchtungen zu finden. Preisgünstige und gut verfügbare Metalle wie Kupfer versprechen hier Fortschritte.

Unter die Lupe genommen

Forschende haben jetzt die kupferhaltige Verbindung CuPCP genauer untersucht. In der Mitte der Moleküle sitzen jeweils vier Kupferatome, umgeben von Kohlenstoff- und Phosphoratomen. Kupfer ist ein relativ günstiges Metall, und die Verbindung selbst lässt sich gut in grossen Mengen herstellen – ideale Voraussetzungen für einen grossflächigen Einsatz.

«Wir wollten verstehen, wie der angeregte Zustand der Verbindung aussieht», sagt Grigory Smolentsev, Physiker in der Forschungsgruppe Operando-Spektroskopie. Sprich: Wie verändert sich die Substanz, wenn sie Energie aufnimmt? Ändert sich dabei beispielsweise die Struktur des Moleküls? Wie verteilt sich nach der Anregung die Ladung auf die einzelnen Atome? «Das verrät uns, wie hoch vermutlich die Energieverluste sind, die nicht als Licht frei werden», fügt Smolentsev hinzu, «und das zeigt uns, wie wir diese Verluste vielleicht minimieren können.»

Mit zwei Grossforschungsanlagen am PSI – der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS und dem Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL − sowie der European Synchrotron Radiation Facility im französischen Grenoble nahmen die Forschenden um Smolentsev die kurzlebigen angeregten Zustände der Kupferverbindung unter die Lupe.

Die Messungen bestätigten, dass die Substanz aufgrund ihrer chemischen Struktur ein guter Kandidat für OLEDs ist. Die quantenchemischen Eigenschaften der Verbindung machen eine hohe Lichtausbeute möglich. Ein Grund dafür: Das Molekül ist relativ steif und seine 3-D-Struktur verändert sich bei einer Anregung nur wenig. Jetzt können Forschende darangehen, die Substanz für den Einsatz in OLEDs weiter zu optimieren.

Hilfsmittel für die Zukunft

Die Messungen an den drei Grossforschungsanlagen − am PSI und in Grenoble − hatten darüber hinaus nicht nur den Sinn, diese eine kupferhaltige Verbindung zu untersuchen. Es ging um mehr:

Die so erhaltenen experimentellen Daten helfen dabei, die theoretischen Berechnungen von Molekülen zu verbessern. «So lässt sich in Zukunft besser voraussagen, welche Verbindungen für OLEDs geeignet sind und welche weniger», sagt Grigory Smolentsev. «Die Messdaten helfen den Chemikern und Chemikerinnen zu verstehen, welcher Teil des Moleküls einer hohen Effizienz im Weg steht. Und natürlich: wie sich die Verbindung verbessern lässt, um ihre Lichtausbeute zu erhöhen.»

Die Studienergebnisse werden am 1. Mai 2020 im Fachblatt Nature Communications veröffentlicht.

Kontakt

Dr. Grigory Smolentsev

Operando-Spektroskopie

Paul Scherrer Institut PSI

+41 56 310 51 73

grigory.smolentsev@psi.ch

[Englisch, Russisch]

Originalveröffentlichung

-

Smolentsev G, Milne CJ, Guda A, Haldrup K, Szlachetko J, Azzaroli N, et al.

Taking a snapshot of the triplet excited state of an OLED organometallic luminophore using X-rays

Nature Communications. 2020; 11: 2131 (9 pp.). https://doi.org/10.1038/s41467-020-15998-z

DORA PSI

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2300 Mitarbeitende und ist damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 450 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2025)