Das Paul Scherrer Institut präsentiert aktuelle Themen auf seiner Jahresmedienkonferenz

Das Paul Scherrer Institut PSI ist für seine Spitzenforschung bekannt. Wie diese Spitzenposition zustande kommt und wie man sie langfristig sichern kann, erfuhren Medienvertreter bei der Jahresmedienkonferenz am 23. Juni. So berichteten etwa zwei Forscher davon wie sie neue Materialien untersuchen. Solche, die langfristig beispielsweise dazu beitragen könnten, dass in Zukunft Daten in Computern oder MP3-Playern noch schneller und noch dichter gespeichert werden können. Oder solche von Supraleitern, die elektrischen Strom ohne Widerstand leiten können. Aber nicht nur die eigentliche Forschung erfordert innovative Ideen: auch kreatives strategisches Handeln ist wichtig, so dass beispielsweise stets genug begabte junge Forscher den Weg ans PSI finden. Dafür sollen insbesondere Kooperationen mit Hochschulen sorgen, von denen die gemeinsame Professur gerade besonders aktiv vorangetrieben werde betonte Joël Mesot, der Direktor des Instituts.

Um dauerhaft international erfolgreich zu sein, braucht ein Institut wie das PSI engagierte politische Endscheidungsträger, exzellentes Personal, ehrgeizige wissenschaftliche Projekte und enge Beziehungen zu den Hochschulen

sagte Prof. Joël Mesot, Direktor des Paul Scherrer Instituts, in seiner Ansprache zu beginn der Medienkonferenz. Dabei sollen die Beziehungen zu den Hochschulen dazu beitragen, dass exzellente junge Forscher ihren Weg ans PSI finden. Und ein Mittel dazu ist die gemeinsame Professur

, bei der Forscher des PSI gleichzeitig Professoren an einer Schweizer Universität oder ETH sind. Dem PSI hilft diese Verbindung unter anderem, begabte Studenten für die Forschungsthemen des Instituts zu begeistern. Die Hochschulen wiederum erweitern ihren Lehrkörper um aktive Forschende mit spannenden Arbeitsthemen.

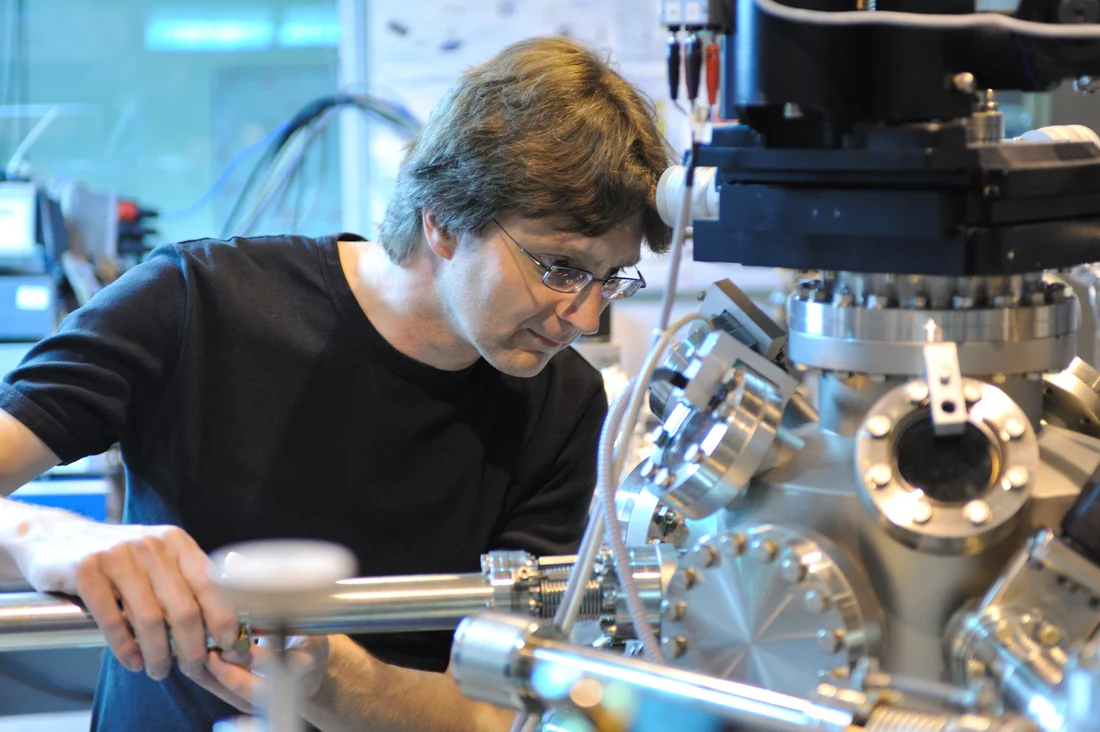

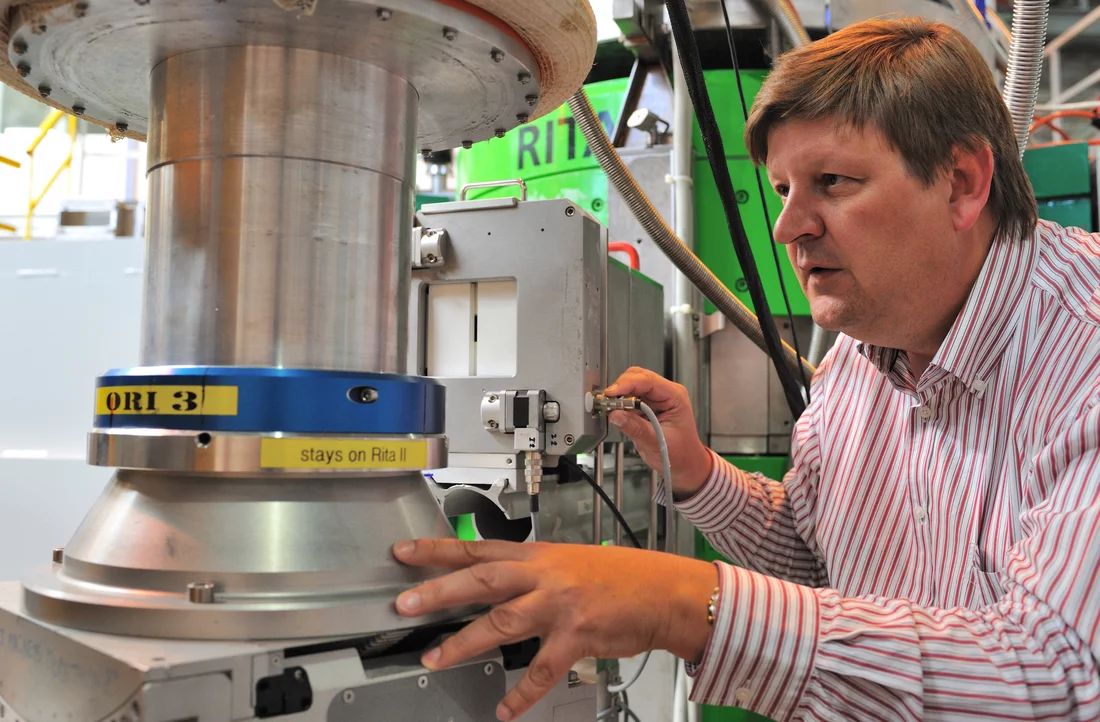

Beispiele für ehrgeizige wissenschaftliche Projekte stellten die beiden PSI-Forscher Christof Niedermayer und Frithjof Nolting vor. Niedermayer erforscht unter anderem Supraleiter. Diese Materialien können bei hinreichend tiefen Temperaturen Strom ganz ohne elektrischen Widerstand leiten. Im grossen Massstab technisch eingesetzt, könnten diese Materialien beispielsweise helfen, viel Energie zu sparen, die beim Stromtransport verlorengeht. Nolting forscht an magnetischen Materialien, wie sie in Zukunft die Datenspeicherung revolutionieren könnten und etwa schnellere und kleinere Speicher möglich machen würden.

Dabei betrieben beide nicht unmittelbar angewandte Forschung, sondern wollen im Rahmen der Grundlagenforschung den physikalischen Phänomenen in den untersuchten Materialien auf den Grund gehen. Diese zunächst zweckfreie Grundlagenforschung ist es aber, die wirklich innovative Technologien erst möglich macht. Und so braucht es engagierte politische Entscheidungsträger, die bereit sind, sich für die Belange der Grundlagenforschung als Voraussetzung für den technischen Fortschritt einzusetzen.

Möglich wird die Forschung von Nolting und Niedermayer erst durch die wissenschaftlichen Grossanlagen des Instituts, an denen Neutronen, Myonen und Synchrotronlicht einzigartige Einblicke in Vorgänge im Inneren der Materialien bieten. Die Grossanlagen SINQ (Neutronen), SμS (Myonen) und SLS (Synchrotronlicht) sind in der Schweiz einzigartig und stehen auch Forschern anderer Forschungszentren und der Universitäten offen.

Drei weitere ehrgeizige Forschungsprojekte des PSI nannte Joël Mesot in seiner Ansprache. Das neue Grossgerät des PSI: den SwissFEL (bis vor kurzem PSI-XFEL) – einen Röntgenlaser, dessen kurze und intensive Röntgenpulse es unter anderem möglich machen werden, verschiedene Stadien chemischer Reaktionen zu fotografieren

. 2016 soll der Laser in Betrieb gehen, der kürzlich aus der Planungs- in die Umsetzungsphase übergegangen ist. Weiter ist das PSI führend in der Entwicklung kompakter Beschleuniger für die Protonentherapie – eine besonders schonende Form der Strahlentherapie gegen Krebs, bei deren Anwendung und Entwicklung das PSI zu den Pionieren gehört. Schliesslich arbeiten PSI-Forscher zusammen mit der Firma Belenos an der Entwicklung eines lokal CO2-emissionsfreien Antriebsstrangs für einen Personenwagen

, in dem unter anderem am PSI entwickelte Brennstoffzellentechnologie zum Einsatz kommen soll.

Kontakt

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2300 Mitarbeitende und ist damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 450 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2025)