Forschende der Goethe-Universität Frankfurt haben in Kooperation mit dem Paul Scherrer Institut PSI vermutlich einen weiteren, bislang unbekannten Wirkmechanismus des Virostatikums Remdesivir entdeckt. Durch Strukturanalysen fanden sie, dass ein Abbauprodukt von Remdesivir an das Virenprotein nsP3 von Sars-CoV-2 bindet. Dieses Protein hilft dem Virus dabei, Abwehrmechanismen in der Wirtszelle zu unterdrücken. Die Entdeckung könnte wichtig sein für die Entwicklung neuer Medikamente gegen Sars-CoV-2 und andere RNA-Viren.

Das Virostatikum Remdesivir stört einen wichtigen Schritt in der Vermehrung von RNA-Viren, zu denen auch Sars-CoV-2 gehört: die Vervielfältigung des viruseigenen Erbguts. Letzteres liefert die Blaupause für die Produktion von neuen Viruspartikeln durch die Wirtszelle und liegt als RNA-Matrize vor. Um ihre eigene Vermehrung jedoch zu beschleunigen, sorgen RNA-Viren für die Vervielfältigung dieser RNA-Matrize. Dazu nutzen sie ein bestimmtes, eigenes Protein (eine RNA-Polymerase), welches von Remdesivir blockiert wird. Genau genommen erledigt das nicht Remdesivir selbst, sondern eine Substanz, die in fünf Schritten aus Remdesivir gebildet wird, wenn der Wirkstoff in eine Zelle eindringt.

Im zweiten dieser fünf Schritte entsteht aus Remdesivir ein Zwischenprodukt, eine Substanz mit dem etwas sperrigen Namen GS-441524 (wissenschaftlich: ein Remdesivir-Metabolit). Auch GS-441524 ist virostatisch aktiv. Wie jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Stefan Knapp vom Institut für Pharmazeutische Chemie der Goethe-Universität Frankfurt herausfanden, zielt GS-441524 dabei auf ein Virusprotein von Sars-CoV-2 namens nsP3.

nsP3 ist ein Multifunktionsprotein, es hat unter anderem die Aufgabe, die Abwehrreaktion der Wirtszelle zu unterdrücken. Die ist nämlich einer Virenattacke nicht wehrlos ausgeliefert, sondern setzt zum Beispiel Entzündungsmechanismen in Gang, um Zellen des körpereigenen Immunsystems zur Hilfe zu rufen. Mithilfe von nsP3 unterdrücken die Viren quasi die Hilferufe der Zelle.

«GS-441524 hemmt die Aktivität einer nsP3-Domäne, die für die Vervielfältigung von Viren wichtig ist, und die mit dem menschlichen zellulären Abwehrsystem kommuniziert», erläutert Stefan Knapp. «Unsere Strukturanalysen zeigen, wie diese Hemmung funktioniert, und wir legen damit eine wichtige Grundlage zur Entwicklung neuer und potenterer antiviraler Medikamente nicht nur gegen Sars-CoV-2.» Die Zielstruktur von GS-441524 sei bei vielen anderen Coronaviren wie zum Beispiel SARS-CoV und MERS-CoV und auch bei einer Reihe von Alphaviren wie dem Chikungunya-Virus sehr ähnlich. Daher könnte die Entwicklung entsprechender Medikamente auch helfen, auf künftige Viruspandemien vorbereitet zu sein.

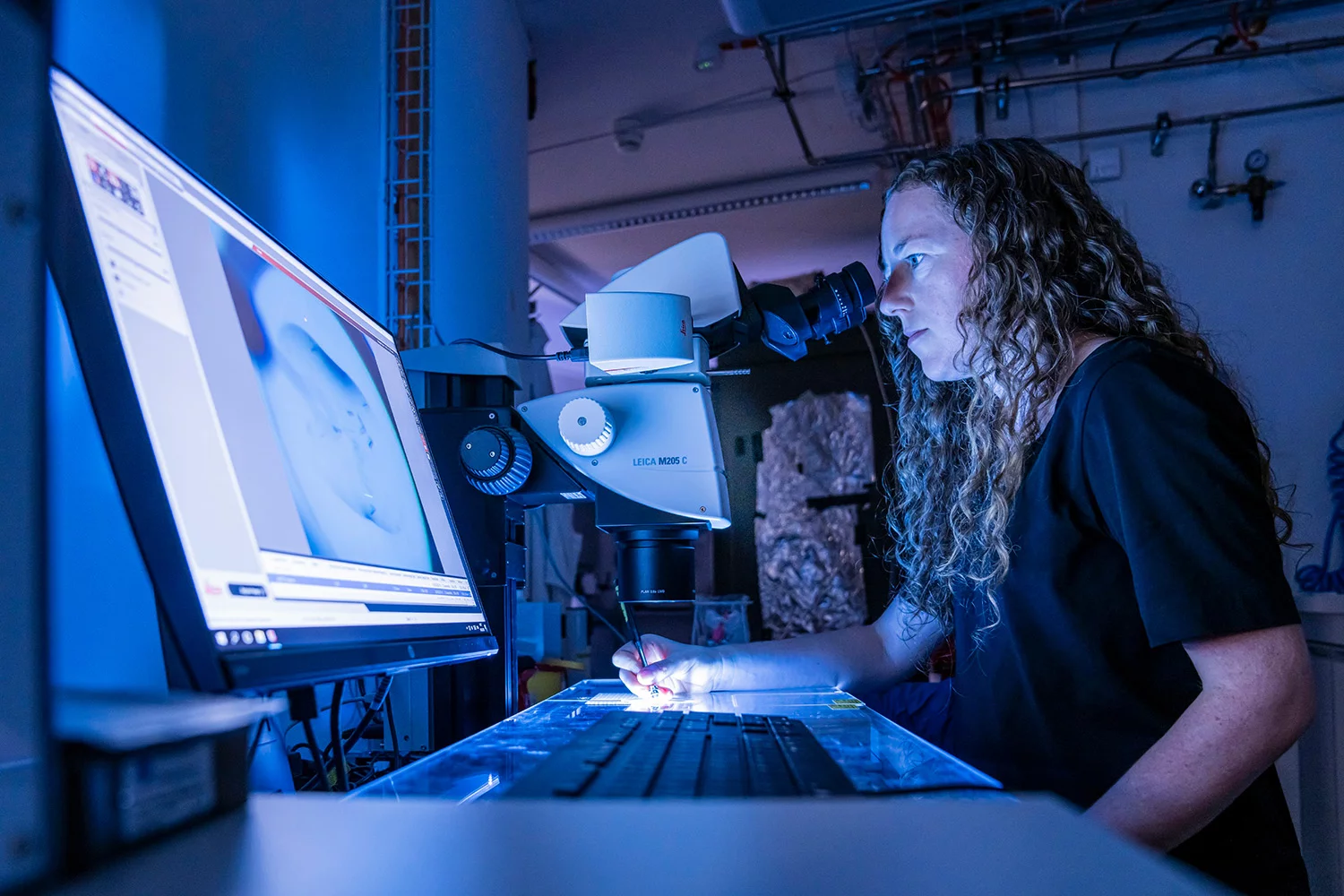

Ihre Messungen führten die Forschenden an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS am PSI durch. Seit Beginn der Pandemie haben Messungen, die mit Covid-19 in Zusammenhang stehen, an der SLS Vorrang. Das PSI hat dazu aufgerufen, entsprechende Anträge für Messzeit einzureichen. «Diese Studie ist ein gutes Beispiel, wie die Strahlzeit dazu benutzt wurde, um die Covid-19-Forschung voranzubringen», sagt May Sharpe vom PSI-Labor für Makromoleküle und Bioimaging und Co-Autorin der Veröffentlichung. «Wir haben die Kollegen und Kolleginnen von der Goethe-Universität Frankfurt sehr gerne unterstützt und freuen uns auf weitere Kooperationen in der Zukunft.»

Text: Erstellt auf der Grundlage einer Medienmitteilung der Goethe-Universität Frankfurt mit Ergänzungen des Paul Scherrer Instituts

Kontakt/Ansprechpartner

Prof. Dr. Stefan Knapp

Institut für Pharmazeutische Chemie und Buchmann-Institut für Molekulare Lebenswissenschaften

Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland

Telefon: +49 69 798-29871, E-Mail: knapp@pharmchem.uni-frankfurt.de

Dr. May Elizabeth Sharpe

Gruppenleiterin MX-Proben

Labor für Makromoleküle und Bioimaging

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 54 37, E-Mail: may.sharpe@psi.ch [Englisch]

Weiterführende Informationen

Antivirale Strategie mit Doppelwirkung

Originalveröffentlichung

Structural Insights into Plasticity and Discovery of Remdesivir Metabolite GS-441524 Binding in SARS-CoV‑2 Macrodomain

X. Ni, M. Schröder, V. Olieric, M.E. Sharpe, V. Hernandez-Olmos, E. Proschak, D. Merk, S. Knapp, A. Chaikuad.

ACS Medicinal Chemistry Letters, 16. März 2021 (online)

DOI: 10.1021/acsmedchemlett.0c00684

Nutzungsrechte

Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.