Forschende des Paul Scherrer Institut PSI und der ETH Lausanne EPFL haben im Rahmen einer internationalen Kooperation dem lebenswichtigen Protein Cytochrom C ein Geheimnis entlockt: Bei Messungen an den Freie-Elektronen-Röntgenlasern SwissFEL und European XFEL zeigte sich, dass es seine Struktur in einer Weise ändern kann, die Wissenschaftler für diese Art von Biomolekül zuvor ausgeschlossen hatten. Diese neue Erkenntnis kann dabei helfen, die Funktion von Cytochrom C bei der Energiegewinnung der Zelle besser zu verstehen. Die Studie ist gerade im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA erschienen.

Ohne Cytochrom C geht quasi nichts: Das Protein kommt in unterschiedlichen Varianten in beinahe allen Lebewesen vor und sorgt dafür, dass wir über die Atmung, also mithilfe von Sauerstoff, Energie gewinnen können. Entscheidend dafür ist ein Eisenatom im Inneren des Proteins. Es kann Elektronen aufnehmen und abgeben und dadurch schnell seinen elektronischen Zustand wechseln.

Wissenschaftler unterscheiden dabei zwischen einem Zustand, in dem das Eisenatom zweifach positiv geladen ist, und einem Zustand mit dreifach positiver Ladung. Der schnelle Wechsel zwischen beiden Zuständen ist für die Funktion des Proteins entscheidend. So fungiert Cytochrom C als Elektronentransporter und trägt in den Mitochondrien dazu bei, die Energiewährung der Zelle, das ATP, zu synthetisieren.

Dieses altbewährte Konzept liegt vielen verwandten Proteinen aus der Hämfamilie zugrunde, etwa Hämoglobin, welches Sauerstoff im Blut transportiert, sowie Myoglobin, dem sauerstoffbindenden Protein in unseren Muskeln.

Auf die Wölbung kommt es an

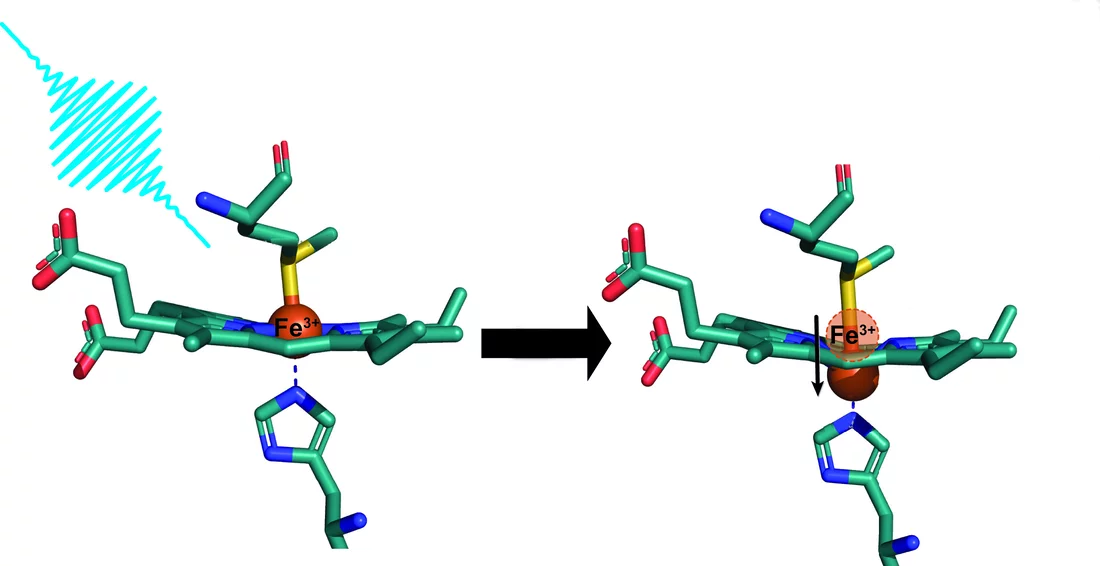

Von Hämproteinen mit zweifach positivem Eisenatom in der Mitte – etwa Hämoglobin und Myoglobin – war bekannt, dass sie sich unter gewissen Umständen «aufwölben» können: Das Eisenatom bewegt sich dabei aus der Molekülebene, in der es sich befindet, nach oben oder unten heraus. Wissenschaftler nennen dieses Ereignis Wölbung, auf Englisch «doming». Diese Strukturänderung geschieht, wenn das Molekül in irgendeiner Form angeregt wird, also Energie zugeführt bekommt. Im Labor lässt sich das einfach durch Bestrahlen mit einem Laserpuls herbeiführen.

Bei Proteinen mit dreifach positivem Eisenatom wie Cytochrom C hingegen war «doming» bisher niemals beobachtet worden. Die Wissenschaft ging daher davon aus, dass diese Strukturänderung bei solchen Molekülen nicht vorkommt. Diese Annahme war allerdings falsch, wie Forschende um Camila Bacellar vom PSI und Majed Chergui von der EPFL nun herausfanden. «Wir hatten bisher nicht das Gesamtbild von dem, was in solchen Proteinen passiert», sagt Erstautorin Bacellar, frühere Postdoktorandin an der EPFL und jetzt Wissenschaftlerin am SwissFEL. «Wir kannten quasi nur die halbe Gleichung.»

Forschende waren selbst erstaunt

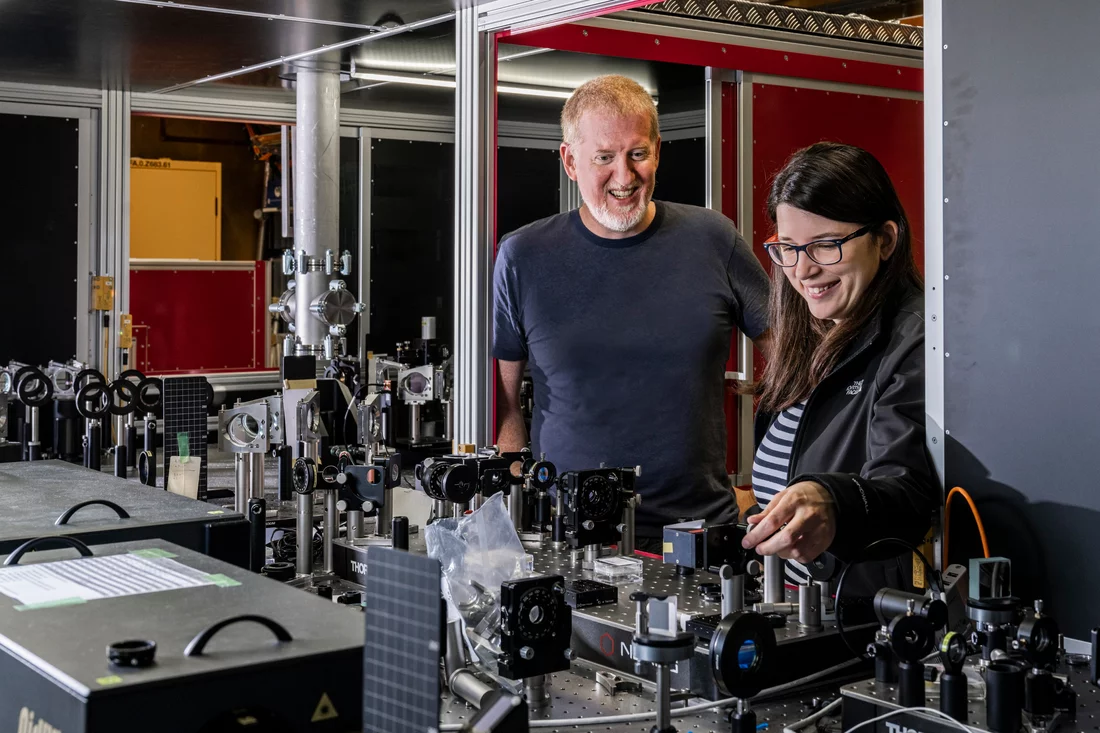

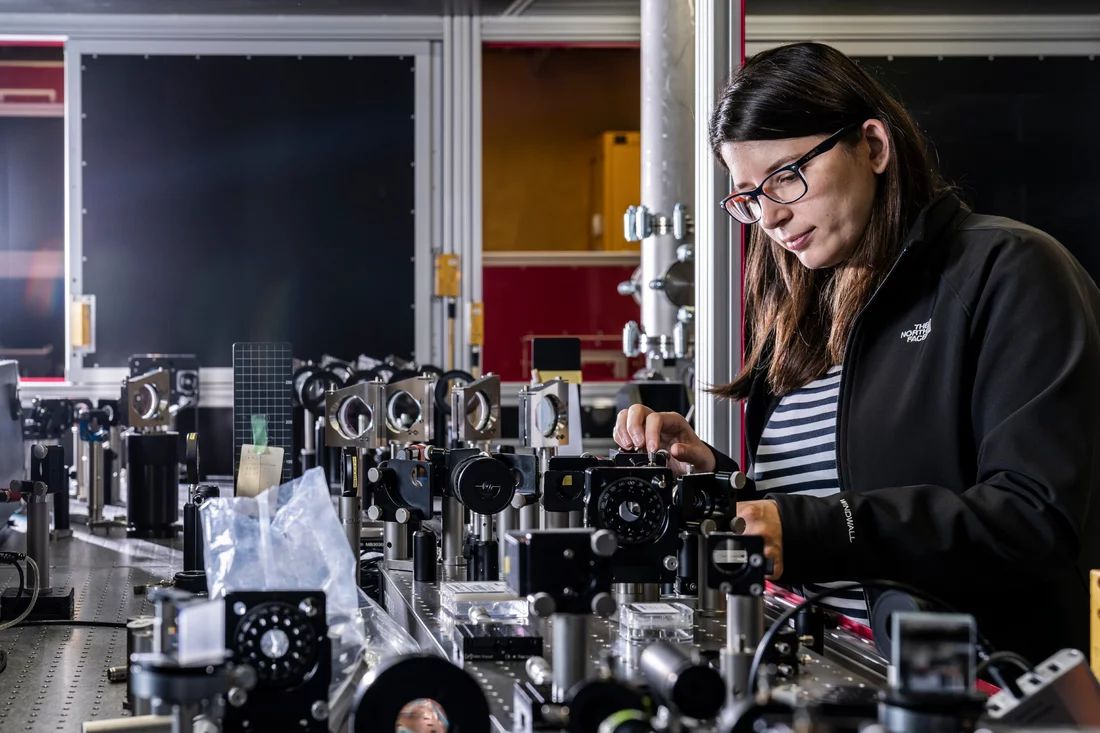

Die Forschenden bestrahlten Cytochrom C mit einem ultrakurzen Laserpuls und massen mithilfe der Röntgenpulse des SwissFEL, wie das Biomolekül darauf reagierte. Überraschenderweise zeigten die Messdaten, dass das Protein eine Wölbung durchläuft, bevor es in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Damit hatten sie nicht gerechnet. «Wir hatten eigentlich nach etwas anderem gesucht und sind nur zufällig darauf gestossen», sagt Bacellar und lacht. Um dieses unerwartete Ergebnis zu überprüfen, führten die Forschenden weitere Messungen am European XFEL in Hamburg durch, welche ihre Vermutung bestätigten.

«Mit Freie-Elektronen-Röntgenlasern wie dem SwissFEL und dem European XFEL können wir uns ganz gezielt das Eisenatom im Zentrum des Proteins ansehen. Eine Untersuchung wie diese wäre mit keiner anderen Technik möglich gewesen», sagt Christopher Milne, Gruppenleiter im Labor für Femtochemie des PSI und Co-Autor der Studie.

«Die neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Wölbung ein universelles Merkmal aller Hämproteine ist und nicht auf Moleküle wie Myoglobin oder Hämoglobin beschränkt ist», fügt Camila Bacellar hinzu. Die Vermutung liegt nahe, dass auch bei Cytochrom C und verwandten Proteinen das Aufwölben eine wichtige Rolle für die Funktion des Proteins übernimmt. Welche genau das ist, müssen spätere Untersuchungen aber erst noch zeigen.

Text: Paul Scherrer Institut/Brigitte Osterath

Kontakt/Ansprechpartner

Dr. Christopher Milne

Labor für Femtochemie

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 54 77, E-Mail: chris.milne@psi.ch [Englisch]

Dr. Camila Bacellar

Labor für Femtochemie

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 42 31, E-Mail: camila.bacellar@psi.ch [Englisch, Portugiesisch]

Originalveröffentlichung

Spin cascade and doming in ferric hemes: Femtosecond X-ray absorption and X-ray emission studies

C. Bacellar, D. Kinschel, G. F. Mancini, R. A. Ingle, J. Rouxel, O. Cannelli, C. Cirelli, G. Knopp, J. Szlachetko, F. A. Lima, S. Menzi, G. Pamfilidis, K. Kubicek, D. Khakhulin, W. Gawelda, A. Rodriguez-Fernandez, M. Biednov, C. Bressler, C. A. Arrell, P. J. M. Johnson, C. J. Milne, M. Chergui

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 8. September 2020 (online)

DOI: 10.1073/pnas.2009490117

Nutzungsrechte

Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.