Kaffeesatz ist aufgrund seines hohen Anteils an Stickstoff ein gerne verwendeter Gartendünger und leistet – auf diese Weise entsorgt – damit bereits heute im Kleinen einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Abfallwirtschaft. Doch damit ist sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft: Mit einem am PSI entwickelten Verfahren lässt sich aus Kaffeesatz hochwertiges Methan gewinnen. Das konnten PSI-Forschende bei einem Pilotversuch in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé zeigen, der Kaffeesatz, der bei der Herstellung seines löslichen Kaffees anfällt, gerne einer sinnvollen Zweitverwendung zukommen lassen möchte.

Die Schweizer Lebensmittelindustrie produziert bei der Herstellung ihrer Produkte etwa eine halbe Million Tonnen organische Abfälle pro Jahr. Das Interesse der Industrie ist daher gross, die prozessbedingten Abfälle zum einen so gut es geht zu reduzieren und zum anderen unvermeidbare Abfälle nutzbar zu machen. Bereits heute werden in der Schweiz drei Viertel der anfallenden Abfälle als Tierfutter weiterverwertet. Etwas über neun Prozent werden kompostiert und knapp elfeinhalb Prozent energetisch genutzt.

Insbesondere das Potenzial, aus den Abfällen Energie zu gewinnen, ist dabei noch lange nicht ausgeschöpft: Denn aus ihnen lässt sich wertvolles Biomethan erzeugen. Dass das auch mit Kaffeesatz gelingt, konnten nun PSI-Forschende im Rahmen eines Pilotversuchs in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé zeigen. Dabei kam ein am PSI entwickeltes Verfahren zum Einsatz.

Biomethan aus Kaffeerückständen

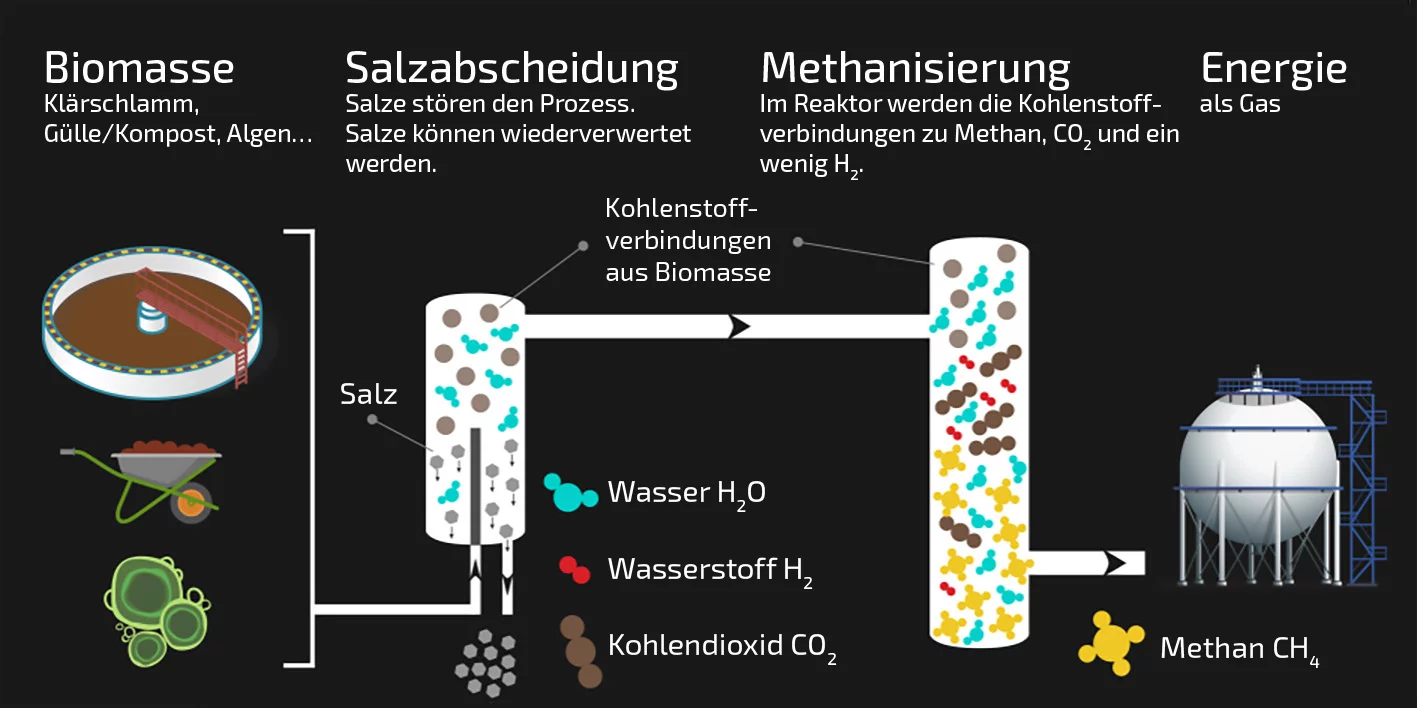

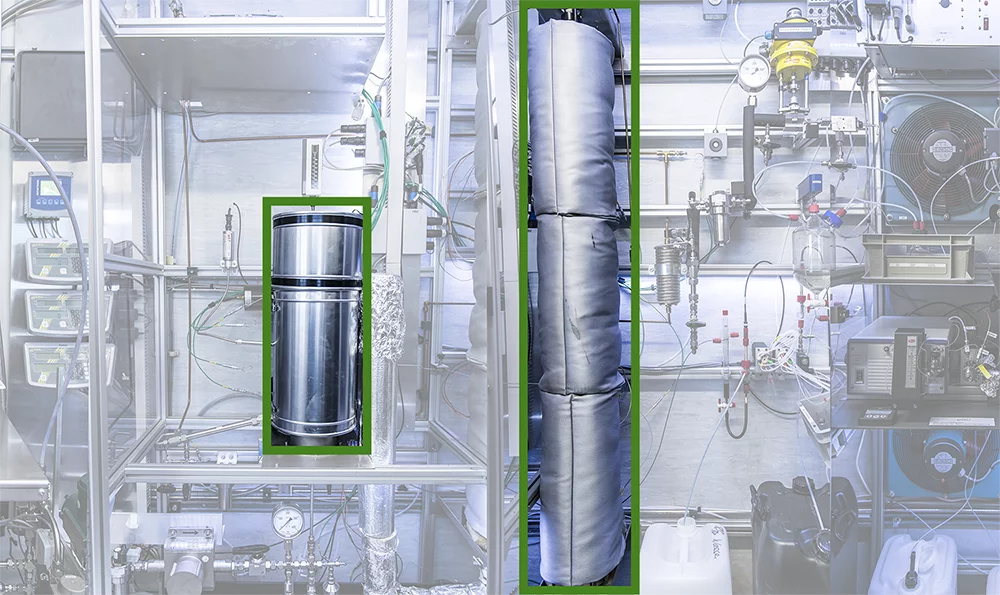

Für den Versuch stellte Nestlé nasse Kaffeerückstände zur Verfügung, die bei der Herstellung von löslichem Kaffee anfallen. Die Rückstände wurden dann am PSI in einer speziellen Versuchsanlage auf eine Temperatur von rund 450 °C erhitzt und einem Druck von etwa 300 bar ausgesetzt. Dabei geht das im Kaffeesatz enthaltene Wasser in den sogenannten überkritischen Zustand über, in dem es weder flüssig noch gasförmig ist. Das hat den Vorteil, dass sich die im Kaffeesatz enthaltenen Nährsalze nicht wie in normalem Wasser auflösen, sondern leicht abgetrennt werden können. In einem nächsten Prozessschritt wird mit Hilfe eines Katalysators aus dem Kaffeesatzrest Methan erzeugt.

Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend: Rund 60 Prozent der im Kaffeesatz enthaltenen Energie konnten im Pilotversuch in Methan umgesetzt werden. Damit konnten wir die technische Machbarkeit der Gewinnung von Methan aus Kaffeerückständen zeigen

, sagt Frédéric Vogel, Leiter der Gruppe Katalytische Verfahrenstechnik am PSI und Professor für Erneuerbare Energien an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Für einen belastbaren Praxistest bedarf es jedoch einer leistungsfähigeren Anlage: Erst dann lassen sich die Ergebnisse der Forschenden auf einen industriellen Massstab hochrechnen

, so Vogel. Eine solche Anlage wird am PSI zurzeit aufgebaut. Als weiterer, wichtiger Schritt muss die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens abgeklärt werden. Denn nur wenn diese gewährleistet ist, rentiert es sich, das Verfahren in der Lebensmittelindustrie einzusetzen.

Verfahren vielfältig einsetzbar

Indessen denken die PSI-Forschenden bereits darüber nach, wie man noch mehr aus dem Kaffeesatz herausholen könnte. Hier kehrt ihre Forschung zurück zur altbekannten Verwendung als Dünger. Denn ihr Pilotversuch zeigte auch, dass die abgetrennten Nährsalze und insbesondere der darin gebundene Stickstoff Dünger von hoher Qualität abgeben könnte – ein vielversprechender Ansatz, den die Forschenden nun ebenfalls weiterverfolgen möchten.

Zudem lässt sich das am PSI entwickelte Verfahren prinzipiell auf alle Arten von organischen Abfällen mit genügend hohem Wasseranteil anwenden. Das gewonnene Methan kann vielfältig genutzt werden. Es kann in das Erdgasnetz eingespeist werden oder für die Erzeugung von Strom verwendet werden. Der grosse Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass die oft feuchten Abfälle nicht erst aufwendig getrocknet werden müssen, damit aus ihnen Energie gewonnen werden kann. Dadurch kann Energie gespart und die Kosten im Vergleich zu anderen Verfahren wie beispielsweise die Verbrennung der Abfälle gesenkt werden. Die Herausforderung bei unserem Ansatz liegt in den verschiedenen Zusammensetzungen der organischen Abfälle, für die das Verfahren jeweils optimiert werden muss

, erklärt Frédéric Vogel. Eine wichtige Rolle spielt dabei der im Verfahren eingesetzte Katalysator, dessen Erforschung ebenfalls Forschungsthema am PSI ist.

Der Pilotversuch wurde auf der ESI-Plattform des PSI im Rahmen des Kompetenzzentrums für Bioenergie, SCCER BIOSWEET, realisiert. Die ESI-Plattform (ESI steht für englisch Energy System Integration

) ist eine Versuchsplattform, auf der Forschung und Industrie vielversprechende Lösungsansätze zur Integration neuer erneuerbarer Energien in das Schweizer Energiesystem testen können. Zu den neuen erneuerbaren Energien zählen Solarenergie, Windkraft oder Energie aus Biomasse. SCCER BIOSWEET ist eines der im Zuge des Aktionsplans Koordinierte Energieforschung Schweiz

vom Bund initiierten Kompetenzzentren für Energieforschung und wird vom PSI geleitet. Ziel ist, den Beitrag der Bioenergie zur Schweizer Energieversorgung zu erhöhen.

Kontakt

Prof. Dr. Frédéric Vogel

Leiter der Gruppe Katalytische Verfahrenstechnik

Labor für Bioenergie und Katalyse

Paul Scherrer Institut PSI

+41 56 310 21 35

frederic.vogel@psi.ch

Professor für Erneuerbare Energien

Hochschule für Technik

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, 5210 Windisch, Schweiz

+41 56 202 73 34

frederic.vogel@fhnw.ch

Weiterführende Informationen

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2300 Mitarbeitende und ist damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 450 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2025)