Interview mit Thomas Huthwelker

Das Paul Scherrer Institut scheut keine Mühen, um Forschenden aus aller Welt die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ingenieure, Techniker und Forschende der verschiedensten Disziplinen arbeiten dafür Hand in Hand. Auch der Physiker Thomas Huthwelker hat sich dieser Aufgabe verschrieben. Ein Interview – erschienen in der neuesten Ausgabe des PSI-Magazins Fenster zur Forschung.

Herr Huthwelker, die Anlagen des Paul Scherrer Instituts werden nur zu einem kleinen Teil von PSI-Wissenschaftlern genutzt; sie stehen Forschergruppen aus aller Welt offen.

Solche Anlagen, wie wir sie haben, können nur mit enormem Aufwand betrieben werden, daher gibt es weltweit nur wenige davon. Damit dennoch alle Forschenden Zugang bekommen, stellen wir ihnen Zeit an den Anlagen zur Verfügung. Wer hierher kommt, hat bereits ein aufwendiges Auswahlverfahren überstanden. Nur die Anträge mit der höchsten wissenschaftlichen Qualität werden ausgewählt.

Im Prinzip stehen am PSI riesige Mikroskope.

Ja, ähnlich wie bei einem Elektronenmikroskop kann man am PSI Aufschluss über winzige Strukturen bekommen, aber mit zusätzlichen Informationen über die chemischen Bindungen in der untersuchten Probe. Je nach Material und Fragestellung braucht es verschiedene Anlagen. An der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS, an der ich arbeite, gibt es 18 Strahllinien. An einer davon steht die Messstation Phoenix, für die ich verantwortlich bin.

Forscherinnen und Forscher, die zu Ihnen kommen, haben in der Regel nur wenige Tage, um zu Ergebnissen zu kommen.

Ja, das ist eine Extremsituation. Die meisten messen ununterbrochen, Tag und Nacht, um in der knappen Zeit alle Daten zu erhalten, die sie brauchen. Manchmal muss ich dann sagen: «Jetzt ist genug, schlaft erst mal ein paar Stunden.» Wenn ein Forscherteam gut harmoniert, und die Leute dank ihrer Messungen hier einen wichtigen Schritt in ihrer Forschung vorankommen, gibt es in der Schlussphase eine euphorische Stimmung – fast wie bei der Mondlandung.

Wie läuft es in etwa ab, wenn Wissenschaftler für ihre Messungen anreisen?

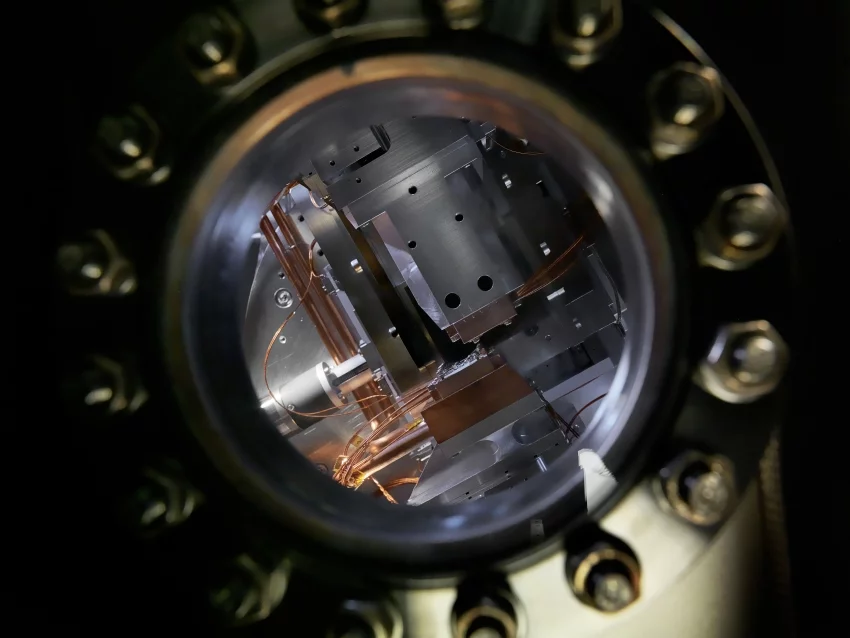

Unsere Hauptarbeit findet im Vorfeld und oft im Verborgenen statt. Ein Techniker -bereitet die passenden Halterungen für die Proben vor. Schon Wochen im Voraus fertigt er Zeichnungen an und baut alles -Nötige. Trotzdem muss er manchmal innerhalb weniger Stunden improvisieren, weil jemand die falschen Pläne geschickt hat. Im Hintergrund sorgt ein Ingenieur für die Elektronik und die Wartung des Detektors. Der Detektor ist eines der Herzstücke unserer Messstation. Er zeichnet die Daten auf, aus denen wir die Bilder berechnen, die die Nutzer und Nutzerinnen für ihre weitere Arbeit brauchen. Ohne meine beiden Mitarbeiter wäre ich oft verloren.

Die von Ihnen betreute Messstation Phoenix gibt es noch nicht lange. Dennoch ist sie bereits mehrfach überbucht. Was ist das Besondere daran?

Wir können erkennen, wie einzelne Atome in einem Material eingebunden sind. Beispielsweise können wir die Anzahl der Atome in der Umgebung eines Atoms bestimmen. Man kann auch nachschauen, wie ein chemisches Element gebunden ist. Immer wieder haben wir Proben aus der Umweltforschung, bei denen es um solche Fragen geht. So sind Arsen oder Chrom in manchen Bindungen giftig, in anderen harmlos. Generell sind wir Spezialisten für leichte Elemente wie Natrium oder Magnesium. In ganz Europa kann man sie nur am PSI oder in Paris in dieser Detailtiefe ansehen. Da besetzen wir gewissermassen eine Marktlücke. Sogar Forscher aus den USA reisen dafür ans PSI.

Bleiben Kontakte zu den Nutzern nach deren Abreise erhalten?

Am Ende und oft schon während des Aufenthalts sehen wir die Daten gemeinsam durch. Die Datenauswertung selbst ist sehr aufwendig. Häufig ergeben sich Kollaborationen. Wir kennen die experimentellen Bedingungen, unter denen die Versuche stattfinden, während die Nutzerinnen und Nutzer Fachleute auf ihrem Forschungsgebiet sind. So lernt man immer voneinander.

Wie schaffen Sie es, im straffen Zeitplan stets alles rechtzeitig fertig zu haben für die nächste Forschungsgruppe?

Den Umbau erledigen wir zwischen den Gruppen. Im Hintergrund laufen aber ständig gewisse Entwicklungen und Tests für die nachfolgenden Gruppen. Etwa ein Drittel der Gruppen kommt mit Experimenten, für die wir spezielle Lösungen entwickeln müssen.

Gibt es «das» Standard-Experiment?

Standard ist, dass der Standard nicht vorkommt. Klar, es gibt Standardproben, für die unsere Messstation konzipiert ist. Aber die kommen in der Praxis nur einmal alle paar Monate vor. Für uns sind das immer recht entspannte Tage.

Wie sehen Sie Ihre Rolle im ganzen Forschungsbetrieb?

Wir Strahllinien-Wissenschaftler sind eigentlich Forscher mit Servicefunktion. Für diesen Job muss man gelegentlich «Physiker mit leichtem Helfersyndrom» sein. Unsere Arbeit ist ein Spagat zwischen dem reinen Forschungsbetrieb und dem Servicebetrieb für die Nutzer. Es ist natürlich fantastisch, wenn sich gute Kooperationen -ergeben.

Obwohl Phoenix bereits dreimal mehr Anfragen erhält als Sie rein zeitlich bewältigen können, gibt es längere Phasen ohne Nutzerbetrieb.

Der Strahlbetrieb an der SLS wird unterbrochen, um Service- und Wartungsarbeiten am Synchrotron ausführen zu können. Bei Phoenix teilen wir uns zudem die Röntgenlichtquelle mit einer anderen Gruppe, daher steht die Messstation nur zur Hälfte der Zeit zur -Verfügung.

Was machen Sie in den Monaten, in denen kein Nutzerbetrieb herrscht?

Die Zeiten nutzen wir zu intensiven Tests und Weiterentwicklungen an der Station. Ausserdem müssen wir ständig den Markt beobachten, um technisch auf dem aktuellsten Stand zu sein – immerhin stehen wir im Wettbewerb mit den anderen Synchrotrons in Europa und haben einen sehr -guten Ruf zu verteidigen.

Seit 2007 haben Sie die Messstation Phoenix aufgebaut, seit 2009 ist sie in Betrieb. Wie viel Zeit bleibt Ihnen für eigene Forschung?

Etwa 30 Prozent der Zeit ist für die eigene Forschung der Strahllinien-Wissenschaftler vorgesehen. Wenn aber Nutzerinnen und Nutzer da sind, muss alles andere zurückstehen. Meine eigene Forschung beschäftigt sich unter anderem damit, wie sich Teilchen durch Ausfällung in Flüssigkeiten bilden. Eine spannende und vielseitige Sache – wie meine ganze Arbeit hier.

Zur Person

Der Physiker Thomas Huthwelker hat in Bonn studiert und in Mainz doktoriert. Als Postdoc kam er an die ETH und von dort 2004 ans PSI. Er hat die Messstation Phoenix entwickelt und aufgebaut und betreut sie als Strahllinien-Wissenschaftler. Am PSI forscht er auf dem Gebiet der Oberflächenchemie und betreut Gastwissenschaftler und Gastwissenschaftlerinnen bei ihren Messungen an Phoenix.Weiterführende Informationen

Beamline Phoenix an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS)User Office Unterstützung für die externen Nutzer der PSI-Forschungsanlagen