PSI Stories

Simulations informatiques : un pilier essentiel de la sécurité des centrales nucléaires

Sans simulations informatiques, l’exploitation de centrales nucléaires serait pratiquement impossible. Qu’il s’agisse d’intégrer de nouveaux composants, ou de mener des tests et des essais visant à assurer la sécurité : presque tout doit être calculé et analysé par ordinateur au préalable. Au Laboratoire de physique des réacteurs et des comportements des systèmes, on développe à cet effet des modèles de calcul et des programmes informatiques. Les chercheurs du PSI officient dans ce cadre en tant que partenaires de recherche indépendants de l’IFSN (Inspection fédérale de sécurité nucléaire), et fournissent ainsi une contribution importante pour assurer la sécurité des centrales nucléaires suisses.

Des billes pour moins de déchets nucléaires

L’idée de produire du combustible nucléaire sous forme de sphères (et non de pastilles, comme c’est l’usage aujourd’hui) remonte aux années 1960. Les avantages suivants en étaient escomptés : une simplification de la fabrication du combustible ainsi qu’une nette réduction de la quantité de déchets radioactifs lors de sa fabrication et de son utilisation en centrale nucléaire. Ce type de combustible n'a toutefois jamais été utilisé parce que les types de réacteurs pour lesquels il avait été envisagé n’ont pas pu s'imposer. Dans le passé, l’Institut Paul Scherrer (PSI) a aussi contribué à la recherche en matière de combustible à particules sphériques. A nouveau, plusieurs projets, en partie financés par l’Union européenne, sont actuellement en cours au PSI. Leur objectif : continuer à améliorer la production des billes de combustible. Cette forme de combustible pourrait être utilisée soit dans des installations spéciales de réduction des quantités de déchets radioactifs, soit dans des réacteurs rapides de quatrième génération, qui, en cycle fermé, produisent eux aussi moins de déchets à vie longue.

Décrypter les techniques de fabrication de l’âge du bronze grâce aux neutrons et à la lumière synchrotron

Des analyses menées au PSI ont permis de déterminer le mode de fabrication d'une hache de l'âge du bronze exceptionnelle. Un résultat rendu possible grâce au procédé de la tomographie neutronique, qui permet de produire une image 3D de l'intérieur d'un objet. Le PSI collabore avec succès depuis une décennie avec différents musées et institutions archéologiques, en Suisse et à l'étranger. Signe tangible de cette coopération bien établie : le PSI accueille pendant toute une journée le 18e Congrès international des bronzes antiques, organisé du 3 au 7 septembre 2013 à l'Université de Zurich.

Reconstitution de l’accident nucléaire de Fukushima

Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer (PSI) participent à un projet international, dont l’objectif est de reconstruire les différents évènements qui se sont produits à l’intérieur du réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, lors de l’accident nucléaire de mars 2011. La reconstitution de l’état final des curs des réacteurs devrait aider l’exploitant de la centrale TEPCO (Tokyo Electricity Company) à préparer les travaux de décontamination dans l’enveloppe protectrice du réacteur. L’exercice pourrait par ailleurs servir à affiner les programmes informatiques de simulation des accidents nucléaires.

SwissFEL – la machine: Le circuit- onduleur – là ou la lumière est générée

Le rayonnement X du SwissFEL est émis lorsque les électrons accélérés dans l’accélérateur linéaire sont dirigés de force dans une trajectoire sinusoidale. La trajectoire des électrons est assurée dans l’onduleur par l’action des rangées d’aimants. La longueur du circuit- onduleur sera de 60 mètres.

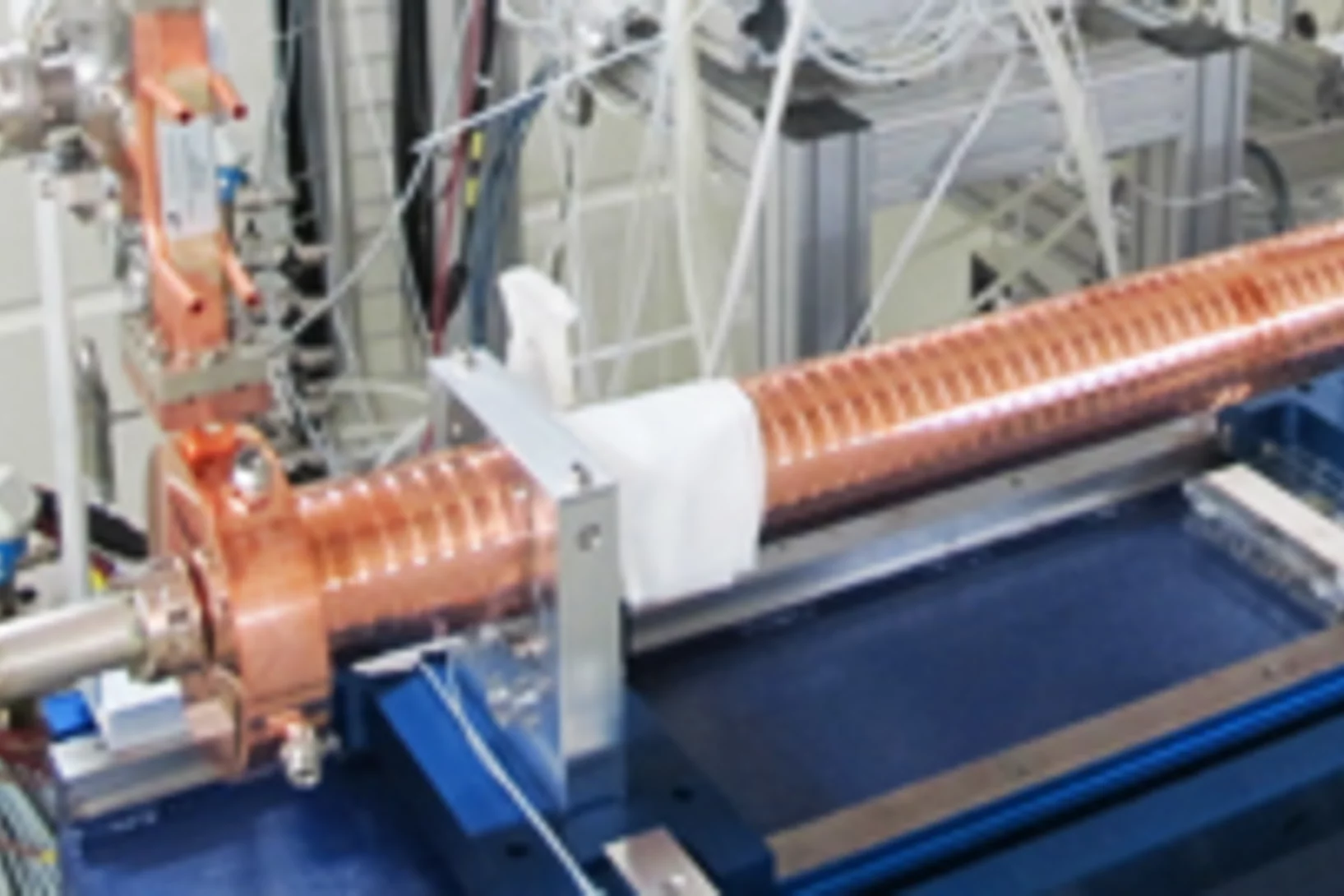

SwissFEL - la machine: L’accélérateur linéaire

Dans l’accélérateur linéaire, le faisceau d’électrons acquiert l’énergie cinétique nécessaire, afin de produire les rayons X. La longueur de l’accélérateur linéaire- est de plus de 300 mètres à il est constitué de 11752 disques de cuivre de forme bien spécifique, dans lesquels est produit le champ d’accélération.

Le SwissFEL- la machine: La source d'électrons

Le faisceau d’électrons de SwissFEL est généré dans la source d’électrons. Chaque composant fait l’objet d’exigences très sévères. Afin qu’une opération optimale du SwissFEL soit assurée, le faisceau électronique doit être de la meilleure qualité possible dès le départ.

Diffusion des radionucléides: les enseignements pour un dépôt en couches géologiques profondes

Comment les substances radioactives évoluent-elles dans la roche d’accueil d’un dépôt en couches géologiques profondes pour déchets nucléaires ? A l’Institut Paul Scherrer (PSI), des chercheurs du groupe de recherche Processus de diffusion se penchent sur cette question au Laboratoire Sûreté des dépôts de déchets radioactifs. On connaît bien les propriétés de transport des radionucléides chargés négativement : ils sont repoussés par les surfaces des minéraux argileux, chargées négativement elles aussi, et n’adhèrent donc pour ainsi pas à la roche. Un projet de l’Union européenne est en train de mettre en évidence des éléments de connaissance concernant les radionucléides chargés positivement, qui eux, adhèrent fortement à la roche. Le PSI y participe.

La première structure accélératrice du SwissFEL est achevée

La première structure accélératrice, destinée à l’accélérateur linéaire du SwissFEL, a été achevée au PSI. En tout, 104 structures comme celle-ci seront nécessaires pour que les électrons, qui génèreront des impulsions de rayon X, puissent être accélérés dans SwissFEL et atteindre l’énergie nécessaire. Ce composant résulte d’un usinage de haute précision et subit actuellement des tests d’alimentation sous haute puissance électrique.

Les connaissances pour demain en provenance des « cellules chaudes »

Des mesures de sécurité strictes encadrent la manipulation et l’analyse d’objets irradiés, et donc radioactifs, provenant de centrales nucléaires ou de laboratoires de recherche. Ces tests ne peuvent être conduits que dans des enceintes baptisées « cellules chaudes », dont les parois de béton et de plomb de plusieurs mètres d’épaisseur. Dans les cellules chaudes du Laboratoire chaud du PSI, des barreaux de combustibles usés provenant des centrales nucléaires suisses sont régulièrement soumis à une analyse scientifique des matériaux. Les connaissances obtenues dans le cadre de ces analyses permettent aux exploitants d’optimiser l’efficacité et la sécurité de leurs centrales. A côté de ces prestations de service destinées aux centrales nucléaires, le Laboratoire chaud est également impliqué dans des projets de recherche internationaux.