Im Rahmen der zwischen 2019 und 2020 im arktischen Packeis durchgeführten MOSAiC-Forschungsexpedition haben Wissenschaftler der EPFL und des PSI eine atmosphärische Störung beobachtet, die durch das Eindringen einer stark verschmutzten, warmen Luftmasse ausgelöst wurde. Nun wurde eine erste Studie veröffentlicht, die weitere Einblicke in das Phänomen und seine möglichen Auswirkungen gibt.

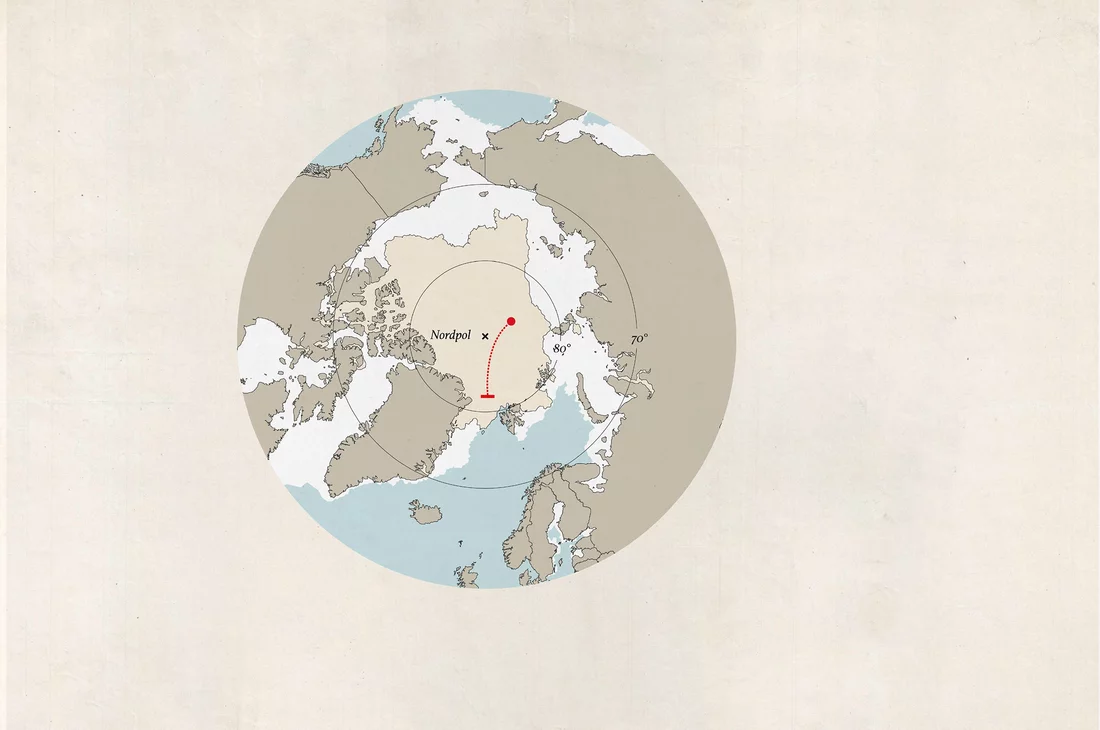

Die auf dem Eisbrecher Polarstern eingesetzten meteorologischen Messinstrumente verzeichneten zwischen dem 14. und 17. April 2020 einen enormen, sprunghaften Anstieg der oberflächennahen Lufttemperatur von -30,8 °C auf fast 0 °C. Ein derartiger Rekordausschlag war in den bisherigen Aufzeichnungen der letzten 40 Jahre im zentralen Arktischen Ozean noch nie beobachtet worden. Der Eisbrecher war im Rahmen der MOSAiC-Expedition im Einsatz, deren Ziel es ist, die Ursachen des beschleunigten Klimawandels in der Arktis und dessen Auswirkungen auf die Region besser zu verstehen. Im Verlauf der Expedition wurden an Hunderten von Forschungsgeräten Millionen von Echtzeitmessungen durchgeführt und Daten zu biologischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften vom Meeresboden bis tief in die Wolken hinein gesammelt.

Zu den Forschenden an Bord der Polarstern zählte auch Julia Schmale, Assistenzprofessorin mit Festanstellung an der EPFL und Leiterin des EPFL-Forschungslabors für extreme Umgebungen (EERL), das am Forschungszentrum ALPOLE der EPFL Wallis angesiedelt ist. In Zusammenarbeit mit der EERL-Postdoktorandin Lubna Dada und weiteren MOSAiC-Forschenden, haben sie in der Fachzeitschrift Nature Communications eine Studie veröffentlicht, die wichtige Erkenntnisse über dieses beunruhigende Phänomen liefert. Die von den Forschenden gesammelten Daten zeigen, dass eine warme Luftmasse mit hohen Schadstoffmengen aus dem nördlichen Eurasien in diese hohen Breiten vorgedrungen ist. Ihre Studie zeigt erstmals die chemischen und mikrophysikalischen Eigenschaften von Feinstaubteilchen auf, die durch eine warme Intrusion in die zentrale Arktis geschwemmt wurden, und bringt diese Ergebnisse mit den klimarelevanten Auswirkungen auf die Wolkenbildung in Verbindung.

Überraschende Daten

«Anhand der Wettervorhersagen wussten wir bereits, dass eine warme Luftmasse unterwegs war,» erzählt Schmale. «Solche Vorgänge finden in der Region immer wieder statt. Als wir uns aber die von uns aufgezeichneten Schadstoffdaten anschauten, bemerkten wir etwas, das wir noch nie zuvor gesehen hatten.» Schmale überprüfte daher häufig die Messwerte der Luftmessgeräte und stellte fest, dass nicht nur die Temperatur anstieg, sondern auch die Anzahl, die Massenkonzentration und das wolkenbildende Potenzial der einströmenden Partikel unerwartet Rekordwerte erreichten. Ihre Kollegen auf der Polarstern sammelten währenddessen ebenso überraschende Daten zum Schnee und Eis.

Nachdem sie wieder an die EPFL zurückgekehrt war, analysierte Schmale gemeinsam mit der Atmosphärenchemikerin und -physikerin Dada die Daten zu dem Ereignis. Dada, die Hauptautorin der Studie, stellte fest, dass die Luftschadstoffkonzentration in der warmen Luftmasse die Werte überstieg, die typischerweise in Zürich gemessenen werden. Im Gegensatz zum Feinstaub in der Schweizer Metropole war die arktische Luftverschmutzung aufgrund von Schwefelsäure viel saurer und enthielt weniger Nitrat. «Solche Werte in einer Region zu sehen, in der es keine Industrie und keine andere vergleichbare Verschmutzungsquelle gibt, ist sehr beunruhigend,» sagt sie.

Aerosole kommen in kurzer Zeit an

Dada beriet sich mit ihrem Kollegen Kaspar Dällenbach vom PSI, der einen Überblick über die chemische Zusammensetzung von Aerosolen auf der ganzen Welt hat. «Als ich mir die Ergebnisse zum ersten Mal ansah, konnte ich die Werte nicht glauben,» sagt Dällenbach. «Die sehr hohe Konzentration an Aerosolmasse und insbesondere an Sulfat spiegelt nicht die unberührte Atmosphäre an einem so abgelegenen Ort wider. Noch interessanter ist, dass wir herausgefunden haben, dass diese Aerosole diesen abgelegenen Ort innerhalb kürzester Zeit erreicht haben: die Emissionen aus Eurasien haben es in weniger als zwei Tagen so weit geschafft. Wenn wir einen so klimasensiblen Ort schützen wollen, müssen wir mit den Emissionen in niedrigeren Breitengraden vorsichtig sein,» fügt Dällenbach hinzu. Darüber hinaus zeigte die Analyse von Radarmessungen, dass der Feinstaub zur Bildung von Wolken mit hoher optischer Dichte beitrug. Diese verhalten sich im Wesentlichen wie eine undurchsichtige Decke und verstärken den Temperaturanstieg in Bodennähe. Dies kann wichtige Auswirkungen auf die Meereisschmelze im späteren Jahresverlauf haben.

Von der Arktis bis in mittlere Breiten

Eine zentrale Schlussfolgerung aus der Studie ist also, dass „schmutzige“ Warmlufteinbrüche einen starken Einfluss auf die Strahlungsbilanz der Atmosphäre haben können, wogegen sich „saubere“ anders verhalten würden. Infolge des Klimawandels finden warme Intrusionsereignisse – wie das von den EPFL-Wissenschaftlern im April 2020 im Arktischen Ozean beobachtete – häufiger statt und dauern länger an. Über die Konzentration der Luftverschmutzung ist jedoch wenig bekannt, da die Wettermodelle diese nicht berücksichtigen. Vor allem die zentrale Arktis ist von Ereignissen wie diesem betroffen, wobei sie sich gleichzeitig dreimal schneller als der Rest der Erde erwärmt. Dies führt dazu, dass das Polareis in einem noch nie dagewesenen Tempo schmilzt. Die Folgen für die Ökosysteme und die atmosphärische Dynamik sind unabsehbar und betreffen auch die mittleren Breiten.

Text: Erstellt auf der Grundlage einer Medienmitteilung der ETH Lausanne EPFL mit Ergänzungen des Paul Scherrer Instituts

Förderung

Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) (Projektnummer 200021_188478) und das Schweizer Polarinstitut.

Kontakt

Dr. Kaspar Rudolf Dällenbach

Labor für Atmosphärische Chemie

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 49 67, E-Mail: kaspar.daellenbach@psi.ch [German, English]

Dr. Julia Schmale

Leiterin des Forschungslabors für extreme Umweltbedingungen

ETH Lausanne (EPFL), rue de l'Industrie 17, case postale 440, 1951 Sion, Schweiz

Telefon: +41 21 695 82 69, E-Mail: julia.schmale@epfl.ch

Lubna Dada

Forschungslabor für extreme Umweltbedingungen

ETH Lausanne (EPFL), rue de l'Industrie 17, case postale 440, 1951 Sion, Schweiz

Telefon: +41 79 911 25 29, E-Mail: lubna.dada@epfl.ch

Originalpublikation

Central Arctic Extreme Aerosol Event Triggered by a Warm Air-Mass Intrusion

Lubna Dada, Hélène Angot, Ivo Beck, Andrea Baccarini, Lauriane L. J. Quéléver, Matthew Boyer, Tiia Laurila, Zoé Brasseur, Gina Jozef, Gijs de Boer, Matthew D. Shupe, Silvia Henning, Silvia Bucci, Marina Dütsch, Andreas Stohl, Tuukka Petäjä, Kaspar R. Daellenbach, Tuija Jokinen und Julia Schmale, Nature Communications, 8. September 2022

DOI: 10.1038/s41467-022-32872-2

Nutzungsrechte

Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.