Feinstaub aus Benzinmotoren ist schädlich für unsere Atemwege – egal ob die Motoren schon älter sind oder der neuesten EU-Norm entsprechen. Die Feinstaub-Partikel bewirken, dass Krankheitserreger leichter in die Lunge eindringen können. Dies haben Forschende der Universität Bern und des Paul Scherrer Instituts PSI mittels eines realitätsnahen Laborexperiments nachgewiesen.

Gemäss dem neuesten Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO starben 2012 weltweit 7 Millionen Menschen frühzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Seit mehr als zehn Jahren zeigen Studien, dass Partikel als Feinstaub in der Luft (Particulate Matter, PM) zu Gesundheitsschäden führen. Neben den primären, das heisst den direkt von der Quelle ausgestossenen Partikeln, sind die sogenannten sekundären, durch Sonnenlicht photochemisch entstandenen und veränderten Partikel von zentraler Bedeutung: Sie sind allgegenwärtig und können bis zu 90 Prozent des gesamten Feinstaubs ausmachen. Eine wichtige Feinstaubquelle sind Abgase aus Benzinmotoren – und erst seit kurzem ist bekannt, dass diese signifikante Mengen an sekundärem Feinstaub produzieren. Dessen Toxizität ist aber noch weitgehend unerforscht. Nun hat ein internationales Forscherteam unter der Leitung der Lungenforscherin Marianne Geiser vom Institut für Anatomie der Universität Bern und des Aerosolforschers Josef Dommen vom Paul Scherrer Institut PSI aufgezeigt, dass sekundäre Partikel aus der Benzinverbrennung in Euro-5-Motoren das Lungengewebe direkt schädigen sowie dessen Abwehrfunktionen schwächen. Die Forschenden zeigen damit auch, dass technische Weiterentwicklungen bei Benzinmotoren nicht zwingend zu weniger gesundheitsschädigenden Resultaten führen. Die vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Studie ist in der Fachzeitschrift Nature Scientific Reports

erschienen.

Gefährlicher sekundärer Feinstaub

Sekundäre Partikel sind kleiner als ein Tausendstel Millimeter (sogenannt PM 1) und werden beim Einatmen zu einem grossen Teil in den Atemwegen abgelagert. Das bei gesunden Personen normalerweise gut ausgebildete Abwehrsystem in der Lunge sorgt dafür, dass abgelagerte Partikel möglichst rasch unwirksam gemacht und aus der Lunge entfernt werden. Können aber eingeatmete Partikel dieses Abwehrsystem aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften überwinden, besteht die Gefahr, dass das Lungengewebe irreparabel geschädigt wird. Gefährdet sind insbesondere Asthmatiker sowie Personen mit Chronisch Obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) oder Cystischer Fibrose (CF).

Kein Schwellenwert feststellbar

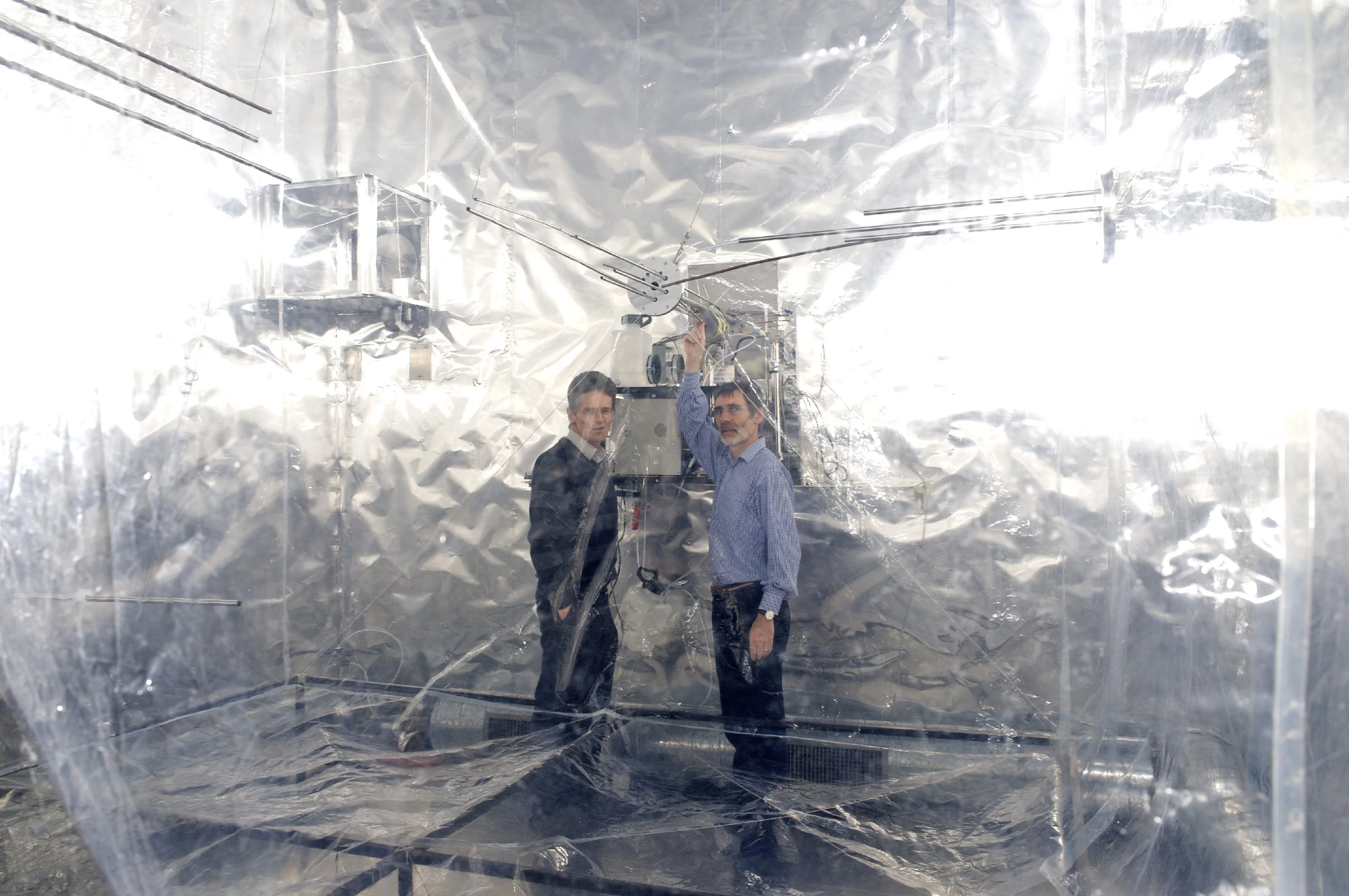

In neuartigen, kombinierten Experimenten haben die Forschenden nun die Giftigkeit von Partikeln, die aus den Abgasen eines Euro-5-Benzinmotors in der Atmosphäre gebildet werden, untersucht. So wurden in der Smog-Kammer am PSI die atmosphärischen Veränderungen ausgestossener Partikel simuliert und mit einem neu entwickelten Gerät deren Konzentration variiert. Eine ebenfalls neu entwickelte Aerosol-Depositionskammer ermöglichte es, die Partikel realitätsnah auf Zellkulturen von gesunden und kranken Atemwegen zu platzieren. So konnten wir die Gefährdung von besonders empfindlichen Personengruppen abklären, die aus ethischen Gründen nie an einer Studie hätten teilnehmen können

, sagt Josef Dommen. Die deponierte Partikelmasse von 10 bis 350 Nanogramm (Milliardstel Gramm) pro Quadratzentimeter Zelloberfläche entspricht einer Atemwegs-Tagesdosis von leicht verschmutzter, ländlicher Luft mit 20 Mikrogramm (Millionstel Gramm) PM pro Kubikmeter Luft bis hin zu einer sehr starken Luftverschmutzung in einer Megacity (1000 Mikrogramm PM pro Kubikmeter Luft). Die Ergebnisse zeigten: Bei allen Zellkulturen wurde ein erhöhter Zelltod in Abhängigkeit von der Partikeldosis nachgewiesen. Zudem wurden in den Zellen – ebenfalls dosisabhängig – weniger Entzündungsmediatoren ausgeschüttet, die für unsere Körperabwehr von zentraler Bedeutung sind. Beide Reaktionen reduzieren die Fähigkeit der Atemwegszellen, auf einen nachfolgenden viralen oder bakteriellen Angriff entsprechend zu reagieren

, erklärt Marianne Geiser. Diese Zellschädigungen wurden auch bei der kleinsten verwendeten Partikeldosis beobachtet, was darauf hinweist, dass es keinen Schwellenwert gibt. Die in dieser Studie verwendeten modernsten Messmethoden und die daraus gewonnenen Ergebnisse bilden laut den Forschenden einen weiteren wichtigen Schritt für die Erforschung der Luftschadstoffe und deren Auswirkungen auf die Gesundheit.

Text: Universität Bern

Gemäss dem neuesten Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO starben 2012 weltweit 7 Millionen Menschen frühzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Seit mehr als zehn Jahren zeigen Studien, dass Partikel als Feinstaub in der Luft (Particulate Matter, PM) zu Gesundheitsschäden führen. Neben den primären, das heisst den direkt von der Quelle ausgestossenen Partikeln, sind die sogenannten sekundären, durch Sonnenlicht photochemisch entstandenen und veränderten Partikel von zentraler Bedeutung: Sie sind allgegenwärtig und können bis zu 90 Prozent des gesamten Feinstaubs ausmachen. Eine wichtige Feinstaubquelle sind Abgase aus Benzinmotoren – und erst seit kurzem ist bekannt, dass diese signifikante Mengen an sekundärem Feinstaub produzieren. Dessen Toxizität ist aber noch weitgehend unerforscht. Nun hat ein internationales Forscherteam unter der Leitung der Lungenforscherin Marianne Geiser vom Institut für Anatomie der Universität Bern und des Aerosolforschers Josef Dommen vom Paul Scherrer Institut PSI aufgezeigt, dass sekundäre Partikel aus der Benzinverbrennung in Euro-5-Motoren das Lungengewebe direkt schädigen sowie dessen Abwehrfunktionen schwächen. Die Forschenden zeigen damit auch, dass technische Weiterentwicklungen bei Benzinmotoren nicht zwingend zu weniger gesundheitsschädigenden Resultaten führen. Die vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Studie ist in der Fachzeitschrift Nature Scientific Reports

erschienen.

Gefährlicher sekundärer Feinstaub

Sekundäre Partikel sind kleiner als ein Tausendstel Millimeter (sogenannt PM 1) und werden beim Einatmen zu einem grossen Teil in den Atemwegen abgelagert. Das bei gesunden Personen normalerweise gut ausgebildete Abwehrsystem in der Lunge sorgt dafür, dass abgelagerte Partikel möglichst rasch unwirksam gemacht und aus der Lunge entfernt werden. Können aber eingeatmete Partikel dieses Abwehrsystem aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften überwinden, besteht die Gefahr, dass das Lungengewebe irreparabel geschädigt wird. Gefährdet sind insbesondere Asthmatiker sowie Personen mit Chronisch Obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) oder Cystischer Fibrose (CF).

Kein Schwellenwert feststellbar

In neuartigen, kombinierten Experimenten haben die Forschenden nun die Giftigkeit von Partikeln, die aus den Abgasen eines Euro-5-Benzinmotors in der Atmosphäre gebildet werden, untersucht. So wurden in der Smog-Kammer am PSI die atmosphärischen Veränderungen ausgestossener Partikel simuliert und mit einem neu entwickelten Gerät deren Konzentration variiert. Eine ebenfalls neu entwickelte Aerosol-Depositionskammer ermöglichte es, die Partikel realitätsnah auf Zellkulturen von gesunden und kranken Atemwegen zu platzieren. So konnten wir die Gefährdung von besonders empfindlichen Personengruppen abklären, die aus ethischen Gründen nie an einer Studie hätten teilnehmen können

, sagt Josef Dommen. Die deponierte Partikelmasse von 10 bis 350 Nanogramm (Milliardstel Gramm) pro Quadratzentimeter Zelloberfläche entspricht einer Atemwegs-Tagesdosis von leicht verschmutzter, ländlicher Luft mit 20 Mikrogramm (Millionstel Gramm) PM pro Kubikmeter Luft bis hin zu einer sehr starken Luftverschmutzung in einer Megacity (1000 Mikrogramm PM pro Kubikmeter Luft). Die Ergebnisse zeigten: Bei allen Zellkulturen wurde ein erhöhter Zelltod in Abhängigkeit von der Partikeldosis nachgewiesen. Zudem wurden in den Zellen – ebenfalls dosisabhängig – weniger Entzündungsmediatoren ausgeschüttet, die für unsere Körperabwehr von zentraler Bedeutung sind. Beide Reaktionen reduzieren die Fähigkeit der Atemwegszellen, auf einen nachfolgenden viralen oder bakteriellen Angriff entsprechend zu reagieren

, erklärt Marianne Geiser. Diese Zellschädigungen wurden auch bei der kleinsten verwendeten Partikeldosis beobachtet, was darauf hinweist, dass es keinen Schwellenwert gibt. Die in dieser Studie verwendeten modernsten Messmethoden und die daraus gewonnenen Ergebnisse bilden laut den Forschenden einen weiteren wichtigen Schritt für die Erforschung der Luftschadstoffe und deren Auswirkungen auf die Gesundheit.

Text: Universität Bern

Contact

Prof. Dr. Marianne Geiser, Institute of Anatomy, University of Bern,Telephone: +41 31 631 84 75

E-mail: marianne.geiser@ana.unibe.ch

Dr. Josef Dommen, Laboratory of Atmospheric Chemistry, Paul Scherrer Institut PSI,

Telephone: +41 56 310 29 92

E-mail: josef.dommen@psi.ch

Original Publication

Toxicity of aged gasoline exhaust particles to normal and diseased airway epitheliaKünzi L, Krapf M, Daher N, Dommen J, Jeannet N, Schneider S, Platt S, Slowik JG, Baumlin N, Salathe M, Prévôt ASH, Kalberer M, Strähl C, Dümbgen L, Sioutas C, Baltensperger U, Geiser M. P.,

Scientific Reports 5, 11801 (2015)

DOI: 10.1038/srep11801