Forschende am Paul Scherrer Institut PSI haben eine neue Methode entwickelt, um Feinstaub noch genauer als bislang zu analysieren. Mit ihrer Hilfe widerlegten sie die Lehrmeinung, dass Moleküle im Feinstaub keine chemischen Umwandlungen mehr eingehen, weil sie in Schwebepartikel eingebunden sind. In der Smogkammer am PSI analysierten sie chemische Verbindungen direkt im Feinstaub und beobachteten, wie Moleküle zerfielen und beispielsweise gasförmige Ameisensäure in die Atmosphäre abgaben. Diese Erkenntnisse werden helfen, weltweite Prozesse bei Wolkenbildung und Luftverschmutzung besser zu verstehen und entsprechende Modelle zu verfeinern. Die Untersuchungsergebnisse erscheinen heute im Fachblatt Science Advances.

Wer durch einen Nadelwald spaziert und die würzige Luft geniesst, atmet α-Pinen ein. Das ist eine der flüchtigen organischen Verbindungen in den Ölen von Nadelbäumen und kommt auch in Eukalyptus und Rosmarin vor. Der Geruch löst angenehme Gefühle in den meisten Menschen aus. Weniger angenehm ist, dass die Verbindung sich in der Atmosphäre unter Einfluss von Radikalen in andere Verbindungen umwandelt, in sogenannte hochoxidierte organische Moleküle. Einige von ihnen sind reaktive, teils gesundheitsschädliche Substanzen. Sie sind erst in den letzten Jahren in den Fokus von Atmosphärenforschern gerückt, und ihre Rolle etwa bei der Wolkenbildung ist noch unverstanden.

Diese hochoxidierten organischen Moleküle sind weniger flüchtig als die Ausgangssubstanz α-Pinen und kondensieren daher leicht. Zusammen mit Staubpartikeln und anderen festen und flüssigen Stoffen in der Luft formen sie das, was wir als Feinstaub oder Aerosole bezeichnen.

«Bisher dachte man, dass solche Moleküle vor weiteren Umwandlungen geschützt sind, wenn sie erst mal im Feinstaub gelandet sind», sagt André Prévôt vom Labor für Atmosphärenchemie am PSI. «Man glaubte, sie würden sich dann nicht mehr verändern, sondern einfach über die Atmosphäre verteilen und irgendwann abregnen.»

Diese weitverbreitete Meinung entspricht aber nicht der Realität, wie die PSI-Forschenden um Prévôt jetzt zeigten: «Die Reaktionen gehen auch im Feinstaub weiter.» Die Moleküle sind noch immer reaktiv und reagieren entweder miteinander zu grösseren Teilchen oder zerfallen, indem sie beispielsweise Ameisensäure freisetzen. Diese häufige Verbindung kommt nicht nur bei Ameisen und Brennnesseln vor, sondern auch in der Atmosphäre, wo sie ein wichtiger Indikator für Luftverschmutzung ist.

Die Beobachtungen der PSI-Forschenden helfen dabei, Simulationsmodelle zu verbessern, etwa solche für Wolkenbildung und Luftverschmutzung. Die Modelle bilden die Vorgänge in der Atmosphäre nach, um beispielsweise vorherzusagen, wie sich eine Verringerung bestimmter Emissionen auf die Luftqualität auswirken wird.

Vom Aerosol ins Messgerät

Zum ersten Mal analysierten PSI-Forschende chemische Verbindungen unter atmosphärischen Bedingungen direkt im Feinstaub. Dafür nutzten sie die Smogkammer des PSI, in der sich Vorgänge in der Atmosphäre simulieren lassen. Die Forschenden injizierten ein Tröpfchen α-Pinen in die Kammer und liessen die Verbindung mit Ozon reagieren. Über 15 Stunden beobachteten sie, welche chemischen Verbindungen sich aus α-Pinen bildeten und welche danach wieder verschwanden.

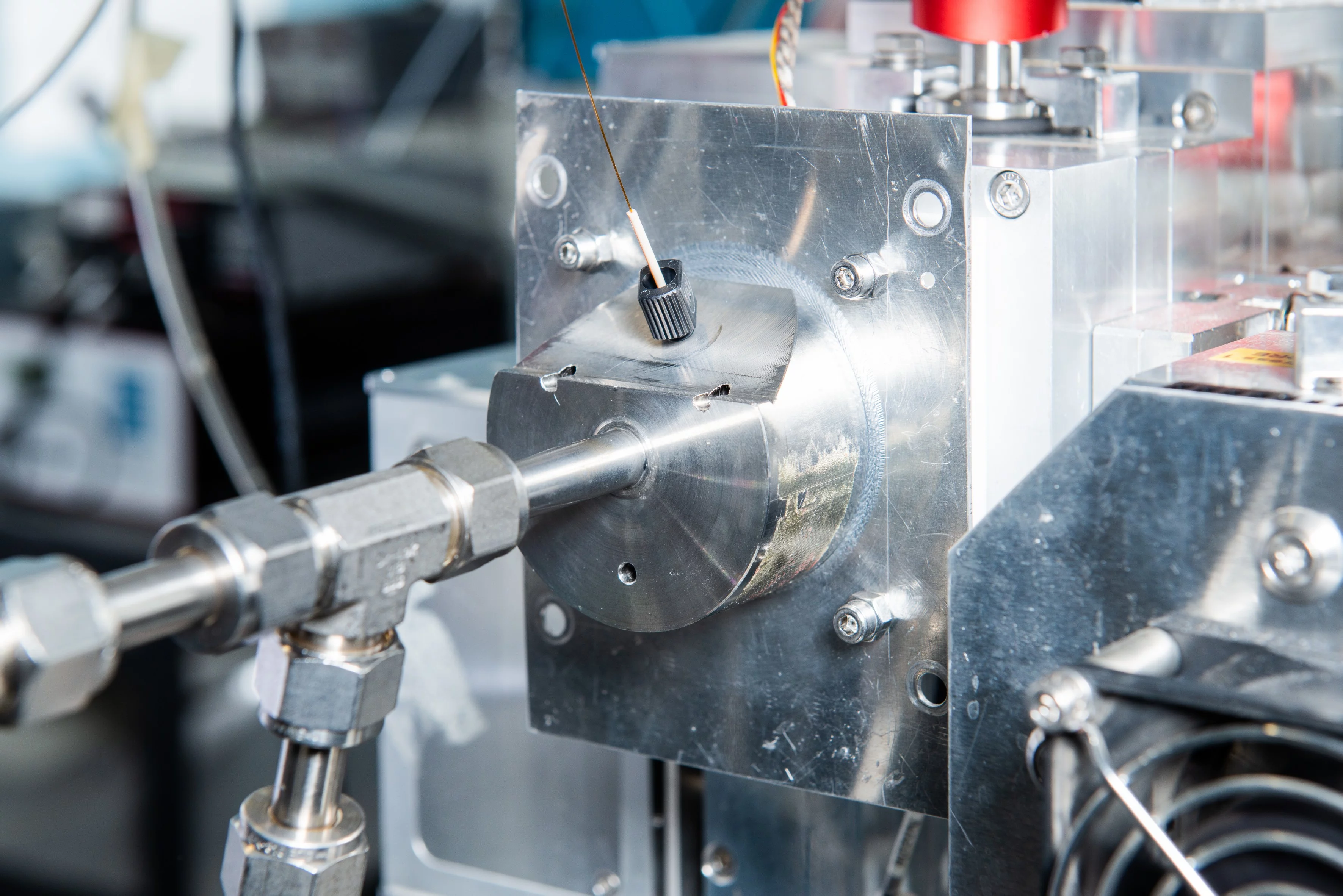

Möglich machte das ein neues Analysegerät, das die Forschenden in Zusammenarbeit mit der Firma Tofwerk in Thun für atmosphärische Messungen entwickelt haben: ein sogenanntes EESI-TOF (extraktives Elektrospray-Ionisation-Flugzeitmassenspektrometer). «Es weist auch grössere Moleküle direkt im Aerosol nach», erklärt Atmosphärenchemiker Urs Baltensperger. «Frühere Messmethoden hingegen zerhacken die Moleküle zuvor bei hohen Temperaturen zu kleineren Fragmenten.» Das neue Gerät ionisiert ohne Fragmentierung. «Wir können jedes Molekül separat erfassen.»

Tofwerk hat das Gerät mithilfe des PSI inzwischen auf den Markt gebracht, damit auch andere Atmosphärenforscher von der neuen Methode profitieren.

Messungen in Zürich

Die neue Analysemethode lässt sich nicht nur im Labor, sondern auch direkt vor Ort anwenden.

Im vergangenen Winter 2018/19 sowie Sommer 2019 untersuchten PSI-Forschende damit den Feinstaub in der Luft von Zürich.

Wie sich herausstellte, besteht der Züricher Feinstaub im Sommer zu einem guten Drittel allein aus Reaktionsprodukten von α-Pinen und ähnlichen Molekülen. Im Winter rücken hingegen Emissionen von Holzfeuerungsanlagen sowie deren Reaktionsprodukte in den Vordergrund.

Die Forschenden haben weitere Messkampagnen in China und Indien geplant. Dort wollen sie analysieren, welche Moleküle sich in der Luft einer Millionenstadt bilden.

Die Untersuchungsergebnisse werden am 13.März 2020 im Journal Science Advances veröffentlicht.

Kontakt

Originalveröffentlichung

-

Pospisilova V, Lopez-Hilfiker FD, Bell DM, El Haddad I, Mohr C, Huang W, et al.

On the fate of oxygenated organic molecules in atmospheric aerosol particles

Science Advances. 2020; 6(11): eaax8922 (11 pp.). https://doi.org/10.1126/sciadv.aax8922

DORA PSI

Weiterführende Informationen

-

Lopez-Hilfiker FD, Pospisilova V, Huang W, Kalberer M, Mohr C, Stefenelli G, et al.

An extractive electrospray ionization time-of-flight mass spectrometer (EESI-TOF) for online measurement of atmospheric aerosol particles

Atmospheric Measurement Techniques. 2019; 12(9): 4867-4886. https://doi.org/10.5194/amt-12-4867-2019

DORA PSI -

Stefenelli G, Pospisilova V, Lopez-Hilfiker FD, Daellenbach KR, Hüglin C, Tong Y, et al.

Organic aerosol source apportionment in Zurich using an extractive electrospray ionization time-of-flight mass spectrometer (EESI-TOF-MS) - part 1: biogenic influences and day-night chemistry in summer

Atmospheric Chemistry and Physics. 2019; 19(23): 14825-14848. https://doi.org/10.5194/acp-19-14825-2019

DORA PSI -

Qi L, Chen M, Stefenelli G, Pospisilova V, Tong Y, Bertrand A, et al.

Organic aerosol source apportionment in Zurich using an extractive electrospray ionization time-of-flight mass spectrometer (EESI-TOF-MS) – part 2: biomass burning influences in winter

Atmospheric Chemistry and Physics. 2019; 19(12): 8037-8062. https://doi.org/10.5194/acp-19-8037-2019

DORA PSI

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2300 Mitarbeitende und ist damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 450 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2025)