SINQ

Une nouvelle méthode va permettre de mesurer les neutrons avec une précision inédite

Notre univers est composé de nettement plus de matière que ce que les théories actuelles permettent d’expliquer. Ce fait représente l’une des grandes énigmes de la science moderne. Une manière de clarifier cette dissension passe par ce qu’on appelle le moment dipolaire électrique du neutron. Dans le cadre d’une coopération internationale, des chercheurs du PSI ont développé une nouvelle méthode pour aider à déterminer plus précisément ce moment dipolaire.

Cérémonie : la pose de la première pierre de l’ESS souligne son importance scientifique

Aujourd’hui, plusieurs centaines de représentants du monde scientifique, venus de différents pays européens, se sont rassemblé sur le chantier de la source européenne de spallation (European Spallation Source ESS) à Lund, en Suède, pour la cérémonie de pose de la première pierre de l’ESS. Cet événement marque la pose des fondations de cette nouvelle installation, dont la construction a récemment démarré, mais aussi celle d’une nouvelle phase dans la recherche scientifique européenne.

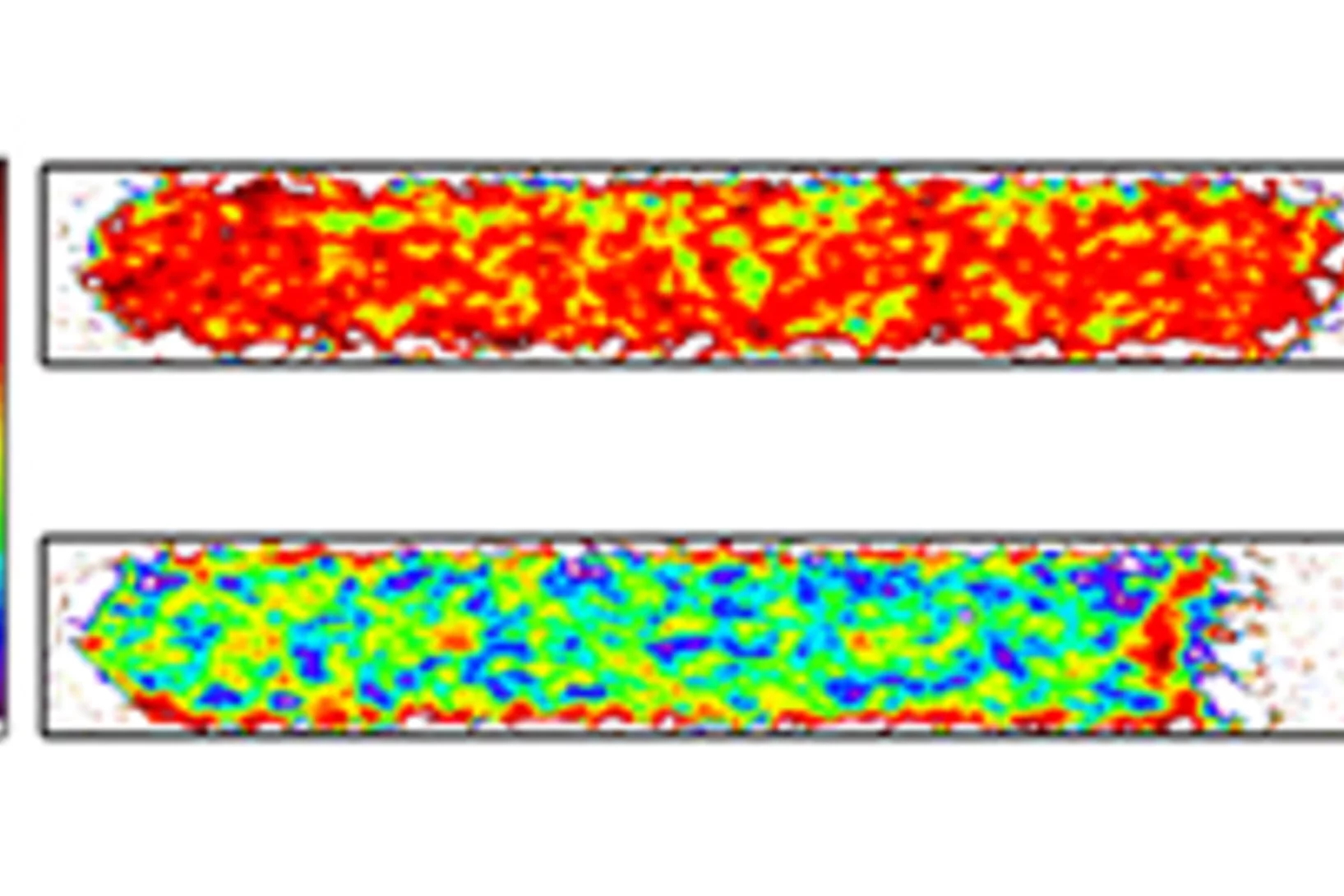

Première: visualiser la glace dans les piles à combustible

A l’aide d’une méthode novatrice, des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer (PSI) ont réussi une première : visualiser directement la répartition de la glace et de l’eau liquide dans une pile à combustible à hydrogène. Pour distinguer de manière très fiable les zones où se trouve de l’eau liquide de celles où se trouve de la glace, cette nouvelle technique d’imagerie utilise successivement deux faisceaux de neutrons, dotés chacun d’une énergie différente. La méthode ouvre ainsi une perspective : la possibilité d’analyser l’un des principaux problèmes lié à l’utilisation de piles à combustible pour la propulsion de véhicules. La glace peut en effet boucher les pores dans les piles, et ainsi entraver leur fonctionnement. Les scientifiques du PSI ont publié leurs résultats le 16 juin 2014, dans la revue «Physical Review Letters».

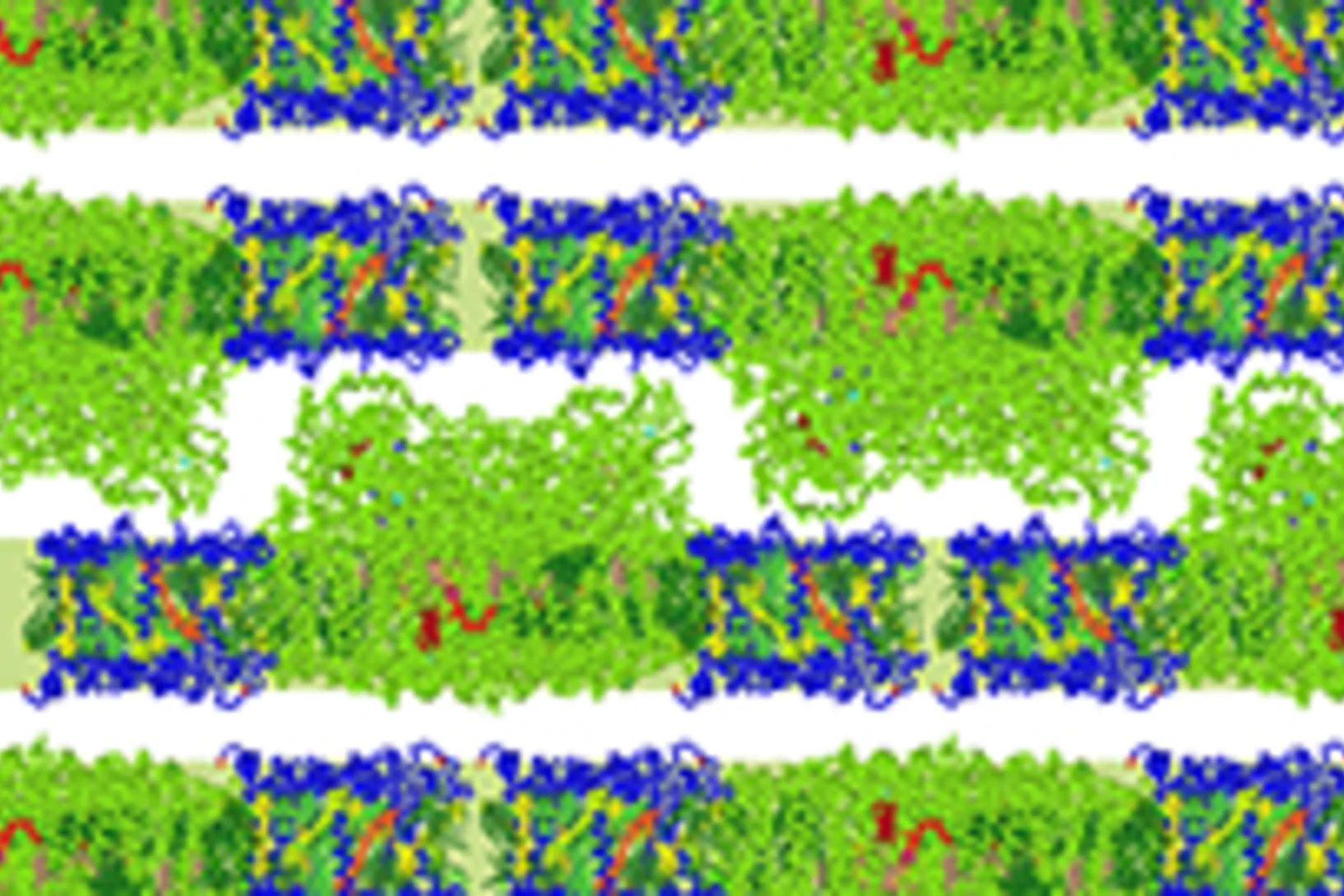

Nouvelle éclairage sur le processus de photosynthèse

La manière dont les algues et les plantes répondent à la lumière a été réinterprétée sur la base des résultats d'expériences qui ont étudié les changements structuraux en temps réel dans les algues vertes. Dans des conditions de lumière particulières au cours de la photosynthèse, l'empilement et l'alignement bien ordonnés des membranes photosensibles dans les algues sont perturbés. Les protéines enfouies dans la membrane qui captent la lumière deviennent plutôt quasiment inactives, il n’y a aucun déplacement significatif. Jusqu’à présent on considérait en effet que les protéines qui captent la lumière se déplaçaient autour des membranes.

Fonte Quantique

Des passages à l'état d'agrégats déclenchés par les effets quantiques à en physique on parle de transitions de phases quantiques à jouent un rôle dans de nombreux phénomènes étonnants dans les corps solides, comme la supraconductivité à haute température. Des chercheurs de Suisse, du Royaume-Uni, de France et de Chine ont modifié de manière ciblée les fluctuations quantiques dans la structure magnétique du matériau TlCuCl3 en l'exposant à la pression externe et en faisant varier cette pression. A l'aide des neutrons, ils ont pu observer ce qui se passe dans une transition de phase quantique au cours de laquelle la structure magnétique fond de manière quantique.

L'accélérateur de protons du PSI : 40 ans de recherche de pointe

Teaser: Recherche sur les matériaux, physique des particules, biologie moléculaire, archéologie : depuis 40 ans, le grand accélérateur de protons de l’Institut Paul Scherrer (PSI) rend possible de la recherche de pointe dans différents domaines.

Supraconductivité activée par un champ magnétique

Le plus souvent, on considère supraconductivité et champs magnétiques comme étant des concurrents : en effet, de façon générale, les champs magnétiques intenses brisent l’état supraconducteur. Des physiciens de l’Institut Paul Scherrer (PSI) ont montré récemment que dans le matériau CeCoIn5, un nouveau type d’état supraconducteur apparaissait en présence de forts champs magnétiques externes, et que ce nouvel état supraconducteur pouvait ensuite être manipulé en jouant avec ces champs. Ce matériau est déjà un supraconducteur à faible champ. Mais en présence de champs intenses, un second état supraconducteur différent apparaît.

Helena Van Swygenhoven, chercheuse au PSI, est lauréate d’un prestigieux subside européen (ERC Grant)

Helena Van Swygenhoven, chercheuse en matériaux à l’Institut Paul Scherrer et professeure à l’EPF Lausanne (EPFL), obtient un ERC Advanced Grant. Ce subside prestigieux du Conseil européen de la recherche (ERC), d’un montant de 2,5 millions de francs, lui permettra de fonder le nouveau projet de recherche MULTIAX. Dans le cadre de ce dernier, elle étudiera des procédés de déformation dans certains matériaux métalliques, qui sont importants pour les processus de fabrication de pièces de voiture, par exemple. En outre, de nouveaux procédés d’étude des matériaux seront développés dans le cadre de ce projet, qui seront ensuite rendus accessibles également à d’autres chercheurs.

Vers des batteries à base d’ions de sodium

Comprendre la dynamique du sodium au niveau microscopiqueLes batteries lithium-ions sont très, mais l'utilisation du lithium a des inconvénients : c'est un élément coûteux, dont l'extraction a un impact environnemental. Pour construire une batterie sodium-ions, il faut donc comprendre comment les ions de sodium se déplacent dans les matériaux concernés. Des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer ont à présent déterminé, pour la première fois, les voies qu'empruntent les ions de sodium dans un matériau susceptible d'être utilisé pour une batterie. Ces connaissances permettent maintenant de réfléchir au moyen de créer de nouveaux matériaux présentant des propriétés nécessaires aux futures batteries, grâce à une légère modification de la structure ou de la composition.

Décrypter les techniques de fabrication de l’âge du bronze grâce aux neutrons et à la lumière synchrotron

Des analyses menées au PSI ont permis de déterminer le mode de fabrication d'une hache de l'âge du bronze exceptionnelle. Un résultat rendu possible grâce au procédé de la tomographie neutronique, qui permet de produire une image 3D de l'intérieur d'un objet. Le PSI collabore avec succès depuis une décennie avec différents musées et institutions archéologiques, en Suisse et à l'étranger. Signe tangible de cette coopération bien établie : le PSI accueille pendant toute une journée le 18e Congrès international des bronzes antiques, organisé du 3 au 7 septembre 2013 à l'Université de Zurich.