Health Innovation

Auf dem Gebiet Health Innovation beschäftigen sich mehrere Forschungsgruppen am PSI mit grundlegenden Fragen der Biologie und der Therapie von Krebserkrankungen. So wird die Struktur von Proteinen untersucht – hochkomplexen Biomolekülen, die für zahllose Vorgänge im Organismus verantwortlich sind. Mithilfe der Grossforschungsanlagen werden ausserdem die Vorgänge in biologischen Geweben erforscht, um sie grundlegend zu verstehen und zu erkennen, wie bestimmte Krankheiten oder Alterserscheinungen entstehen. Fernziel ist dabei, Wirkstoffe zu finden, die Menschen ein möglichst gesundes Leben ermöglichen.

In der Protonentherapie auf dem PSI-Gelände werden Patienten mit spezifischen Krebserkrankungen behandelt. Die Radiopharmazie entwickelt Medikamente gegen sehr kleine und im ganzen Körper verteilte Tumore.

Mehr dazu unter Überblick Health Innovation

Neue nuklearmedizinische Therapie erfolgreich getestet

Ein am PSI entwickeltes, vielversprechendes Radiopharmakon gegen metastasierte neuroendokrine Tumore konnte erstmals erfolgreich am Patienten eingesetzt werden.

Ursache für verstopfte Spritzennadeln gefunden

Forschende des PSI und des Technologietransferzentrums ANAXAM finden die Ursache für Verstopfungen bei vorgefüllten Fertigspritzen.

Neue Möglichkeiten für ein heilsames Gift

Forschende des PSI entdecken einen überraschenden Mechanismus, der das Einsatzspektrum von Botulinumtoxin als Therapeutikum erweitern könnte.

Früherkennung von Krebs möglich machen

Forschende des PSI entwickeln eine grundlegend neue Methode zur Früherkennung von Krebs.

Mechanische Reprogrammierung für das Gewebe

Forschende des PSI haben mit mechanischen Reizen Bindegewebszellen in stammzellenähnliche Zellen verwandelt und in verletztes Hautgewebe transplantiert. So lassen sich Hautregeneration und Wundheilung beschleunigen.

Geheimnisse des Gehirns entschlüsseln

Ort für Spitzenforschung: Forschende des PSI erhalten umfassende Förderung für ihre Hirnforschung durch die amerikanischen NIH.

Premiere: Protonen gegen Speiseröhrenkrebs

Am 15. August 2023 wurde am PSI ein an Speiseröhrenkrebs erkrankter Patient mit Protonen bestrahlt – das erste Mal überhaupt in der Schweiz.

Brustkrebs früher erkennen

Präzises 3-D-Röntgen kann Brustkrebsvorsorge verbessern.

Tumorbekämpfung bis zur letzten Krebszelle

Ein Projekt für bessere Überlebenschancen von Prostatakrebspatienten erhält Förderung von 2 Millionen Franken.

Röntgenblick nach Herztransplantationen

Synchrotronlicht hilft dabei, nach einer Herztransplantation zu beurteilen, ob und wie stark der Körper das neue Organ abstösst.

So beginnt das Sehen

PSI-Forschende haben untersucht, was als Allererstes im Auge abläuft, wenn Licht auf die Netzhaut trifft.

Medikamente mit Licht an- und abschalten

Forschende des PSI drehen einen molekularen Film eines Krebsmedikaments mit Lichtschalter. Das eröffnet neue Einblicke für Wirkstoffentwickler.

Radionuklide für personalisierte Medizin

TATTOOS ist Teil des geplanten Upgrades IMPACT. Roger Schibli erklärt die Bedeutung für die Zukunft der Tumortherapie

Paul Scherrer Institut und Apollo Health Ventures gründen Focal Biosciences

Das neu gegründete Unternehmen Focal Biosciences wird sich darauf konzentrieren, führende Experten und wissenschaftliche Entdeckungen zusammenzubringen, um die Umprogrammierung von Zellen für den Kampf gegen weit verbreitete altersbedingte Krankheiten nutzbar zu machen.

Tumore nierenschonend diagnostizieren

Verbesserte Methode dank eines molekularen Kniffs

Swissmedic erteilt Genehmigung zur neuen Produktionsstätte für Radiopharmazeutika

Von der Forschung in die Produktion – das neue Pharmalabor am PSI beliefert die umliegenden Spitäler mit neuartigen Krebsmedikamenten.

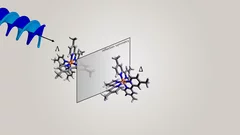

Spiegelbildliche Moleküle leichter unterscheiden

Mit schraubenförmigem Röntgenlicht lassen sich spiegelbildliche Substanzen – sogenannte Enantiomere – besser voneinander unterscheiden.

Europakarte der Aerosolverschmutzung kann der öffentlichen Gesundheit dienen

Forschende haben an 22 Standorten in Europa die Quellen der Aerosolverschmutzung bestimmt.

Nominiert: Präzises Röntgen von Brustgewebe

Mit hochauflösendem Röntgen dem Brustkrebs auf der Spur – PSI-Forschende sind für den Europäischen Erfinderpreis nominiert.

So findet man Wirkstoffe gegen Krebs

PSI-Forschende haben eine neue Substanz entwickelt, die ein lebenswichtiges Protein im Zellskelett lahmlegt.