Zukunftstechnologien

Die vielfältigen Eigenschaften von Materialien werden bestimmt durch die Art der Atome, aus denen sie bestehen, wie diese angeordnet sind und wie sie sich bewegen können. Auf dem Gebiet Zukunftstechnologien wollen die Forschenden des Paul Scherrer Instituts diesen Zusammenhang zwischen innerem Aufbau und beobachtbaren Eigenschaften für unterschiedliche Stoffe aufklären. Mit dem daraus gewonnenen Wissen wollen sie Grundlagen für neue Anwendungen – sei es in der Medizin, der Informationstechnologie, der Energiegewinnung und -speicherung – oder für neue Produktionsverfahren der Industrie schaffen.

Mehr dazu unter Überblick Zukunftstechnologien

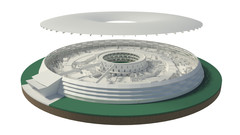

Switzerland Innovation Park Innovaare feiert Eröffnung

Nach vierjähriger Bauzeit ist neben dem Paul Scherrer Institut PSI in Villigen (AG) ein moderner Innovationspark mit 23 000 m2 Reinräumen, Labors, Präzisionswerkstätten, Büros und Meetingräumen entstanden.

Grundlegend anders

Künstliche Intelligenz hilft dabei, unvorstellbar grosse Datenmengen effizient auszuwerten und das volle Potenzial der Grossforschungsanlagen auszuschöpfen.

Musik mit Röntgenlicht retten

Die SLS spielt den «King of the Blues» – B.B. King! In Zusammenarbeit mit dem «Montreux Jazz Digital Project» werden am PSI historische Tonbänder digitalisiert.

Eine mögliche Abkürzung

Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz gehören heute zum Handwerkszeug der meisten Forschenden am PSI. Diese Methoden verändern die Wissenschaft teilweise grundlegend.

3-D-Einblicke in neuartiges Fertigungsverfahren

Mit 3-D-Druck komplexe Formen herstellen

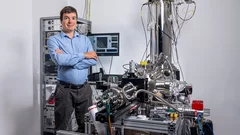

«Molekülketten könnten interessant sein für die Elektronik der Zukunft»

Christian Wäckerlin spricht über Grundlagenforschung an aussergewöhnlichen Nanodrähten – und über mögliche Anwendungen.

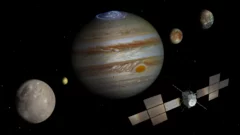

Jupiter-Mission soll lebensfreundliche Bedingungen erkunden

Ganymed, Kallisto und Europa: Das sind Jupiters eisige Monde und das Reiseziel der kommenden ESA-Mission. Mit an Bord: ein Hightech-Detektor vom PSI.

Hightech-Unternehmen VDL ETG wird Nachbar des PSI

Das niederländische Unternehmen VDL ETG hat einen Mietvertrag mit dem Park Innovaare unterzeichnet.

Swiss PIC unterstützt die Schweizer Photonik-Industrie

Das Technologietransferzentrum Swiss PIC wird im Park Innovaare angesiedelt sein.

Auto-Bremsen weiter optimieren

Mit Neutronen blicken Forschende des PSI und ANAXAM ins Innere einer Bremse und spüren Potenziale zur Senkung von CO2-Emissionen auf.

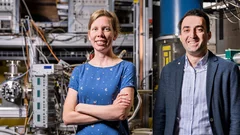

3,1 Millionen Förderung für neue Forschungsprojekte am PSI

Die beiden PSI-Forschenden Zurab Guguchia und Kirsten Schnorr erhalten vom Schweizerischen Nationalfonds Förderbeiträge von insgesamt 3,1 Millionen CHF für zukunftsweisende Projekte.

Neue Materialien für den Computer der Zukunft

Forschende identifizieren und untersuchen Materialverbindungen, deren spezielle Eigenschaften neuartige Mikrochips möglich machen könnten.

«Excelsus» feiert zehnjähriges Jubiläum

Das PSI-Spin-off «Excelsus Structural Solutions» führt an der SLS Messungen im Auftrag von Kunden durch.

Lösung für das Unlösbare

PSI und ETH Zürich haben den Quantum-Computing-Hub gegründet. Spitzenforschende arbeiten dort gemeinsam an Konzepten für Quantencomputer.

Herkules und Akkus durchleuchtet

Mit Myonen lassen sich können PSI-Forschende Objekte zerstörungsfrei untersuchen. Das hilft in der Archäologie und bei der Batterie-Entwicklung.

Neuartige Röntgenlinse erleichtert Blick in die Nanowelt

Erstmals gibt es nun eine achromatische Linse auch für Röntgenlicht – entwickelt am PSI.

Simulation soll bei Aufräumarbeiten in Fukushima helfen

Eine neue Simulation der gefährlichsten radioaktiven Trümmer des Kernkraftwerks Fukushima soll bei Aufräumarbeiten helfen.

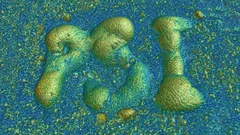

Mit Topologie zu kompakteren Quantencomputern

Auf dem Weg zu besonders stabilen Quantenbits haben Forschende die Elektronenverteilung in zwei Halbleitern genau untersucht.

Millionenförderung für Hirn- und Quantenforschung

Der Europäische Forschungsrat bewilligt PSI-Projekte zur Entwicklung eines Quantencomputers und zur Hirnforschung in Höhe von 5 Millionen Euro.

Halbleiter erreichen die Quantenwelt

Mit einem Supraleiter aufgemotzt: Die Halbleitertechnologie könnte eine neue Wendung erhalten, indem Quanteneffekte in Supraleitern ausgenutzt werden.