Les artistes quantiques: Freiner le temps et piéger les ions

Cornelius Hempel modélise des phénomènes quantiques avec des quanta. Cela semble logique, mais c’est extrêmement complexe. Son dernier coup d’éclat: un simulateur quantique qui ralentit le temps.

Comme ce serait bien de pouvoir freiner le temps! Pas de nouvelles rides quand on se regarde dans le miroir, le matin, et de belles vacances qui pourraient se prolonger un peu. Le visage de Cornelius Hempel porte relativement peu de rides. Ce qui tient probablement au fait que le physicien du Centre des sciences photoniques a 44 ans, mais non à la machine que son équipe a construite dans un laboratoire sans fenêtre – un enchevêtrement apparemment chaotique de câbles, de lentilles et de lasers. Et pourtant, celle-ci ralentit le temps, tout au moins dans des calculs complexes. Il s’agit d’un calculateur quantique basé sur un piège à ions et Cornelius Hempel s’en sert pour simuler au ralenti des réactions chimiques ultrarapides. En revanche, il n’empêchera pas l’apparition des rides.

Son ordinateur quantique est en fait une horloge atomique, explique Cornelius Hempel. Il travaille avec des ions, c’est-à-dire des atomes chargés électriquement qui sont retenus dans un piège et dont les électrons sont mis en oscillation à l’aide de lasers, un peu comme le balancier d’une pendule ancienne. Les premières horloges atomiques ont été construites dans les années 1950 et fonctionnaient avec des micro-ondes. Aujourd’hui, elles fondent encore notre mesure du temps et définissent la seconde par leur oscillation: ainsi, une seconde correspond à quelque 9,1 millions d’oscillations. Les horloges atomiques offrent une précision de 16 chiffres après la virgule: autrement dit, elles se trompent d’environ une seconde en 100 millions d’années. Les modèles actuels à base d’ions sont mille fois plus précis. «On ne sait rien mesurer avec plus de précision que le temps», affirme Cornelius Hempel.

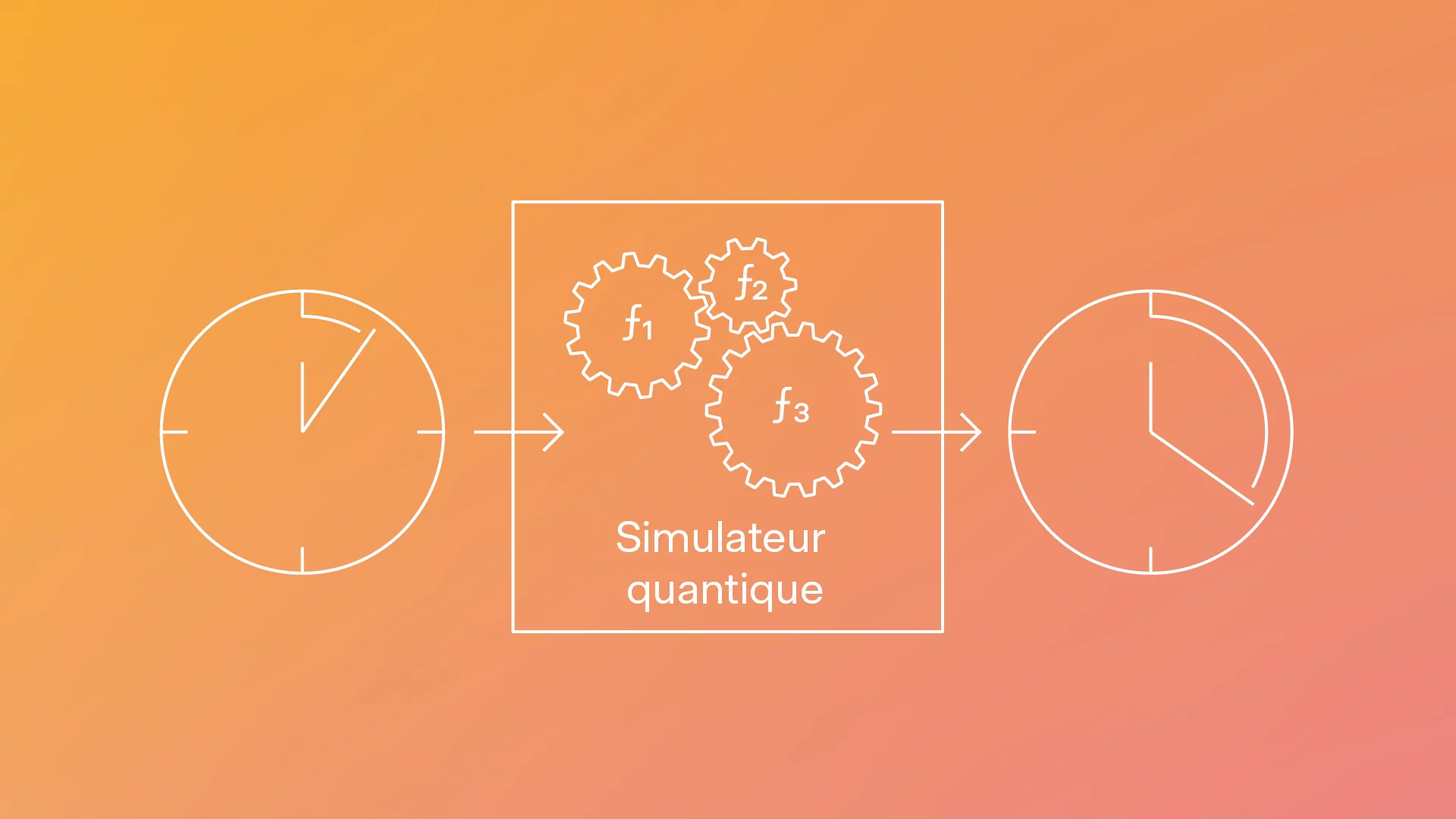

Le chercheur utilise donc l’horloge atomique comme simulateur quantique. Un simulateur quantique reproduit un autre système quantique – souvent un solide ou un liquide – de manière contrôlable. Le meilleur moyen de modéliser le comportement des quanta est d’utiliser des calculateurs quantiques. C’est ce qu’avait proposé Richard Feynman, Prix Nobel de physique, en 1982. Son concept était longtemps resté dans les tiroirs. Ce n’est que dans les années 1990 que l’idée a été relancée. Et, en 1995, le premier prototype de calculateur quantique basé sur une horloge atomique à ions a été présenté.

Des noyaux atomiques avec vibration naturelle

Au cours des dix dernières années, les calculateurs quantiques ont fait de tels progrès qu’ils peuvent parfaitement être utilisés aujourd’hui comme simulateurs quantiques. Les physiciens disposent ainsi d’un nouvel instrument puissant pour modéliser le comportement des molécules, autrement dit de groupes d’atomes, jusque dans les détails de la physique quantique. A ce stade, même les superordinateurs les plus rapides sont souvent contraints de passer leur tour. Pour obtenir un résultat à peu près valable, les scientifiques font comme si les noyaux atomiques étaient gelés: le superordinateur calcule uniquement la manière dont les électrons gravitent autour des noyaux, mais il reste ainsi très loin de la réalité. «Les noyaux atomiques vibrent et ils devraient également le faire dans la simulation, relève Cornelius Hempel. Un simulateur quantique à ions est très prometteur à cet égard, car ceux-ci vibrent naturellement dans leur piège.»

L’inconvénient d’un simulateur quantique est le suivant: il ne parvient pas à reproduire la vitesse ultrarapide des phénomènes moléculaires et atomiques. Sa vitesse équivaut uniquement à celle du système quantique sous-jacent. C’est là qu’intervient le «frein temporel». Celui-ci utilise un modèle mathématique qui correspond au système simulé pour décrire le comportement des ions dans l’expérience, mais avec un facteur d’étirement temporel de 100 milliards. En réalité, Cornelius Hempel ne ralentit pas le système quantique proprement dit mais sa représentation dans le modèle mathématique.

Extrêmement petits et rapides, les noyaux atomiques vibrent à une échelle de 10 milliardièmes de milliardième de seconde. D’autres processus, fort nombreux dans le monde des atomes et des molécules, se déroulent également à une vitesse folle, ce qui rend difficile leur observation en laboratoire. Comme solution à ce problème, Cornelius Hempel a construit un simulateur qui imite d’autres systèmes quantiques et qui contient un «mécanisme» mathématique pour étirer le temps. Il peut ainsi étudier au ralenti des processus ultrarapides. © Studio HübnerBraun

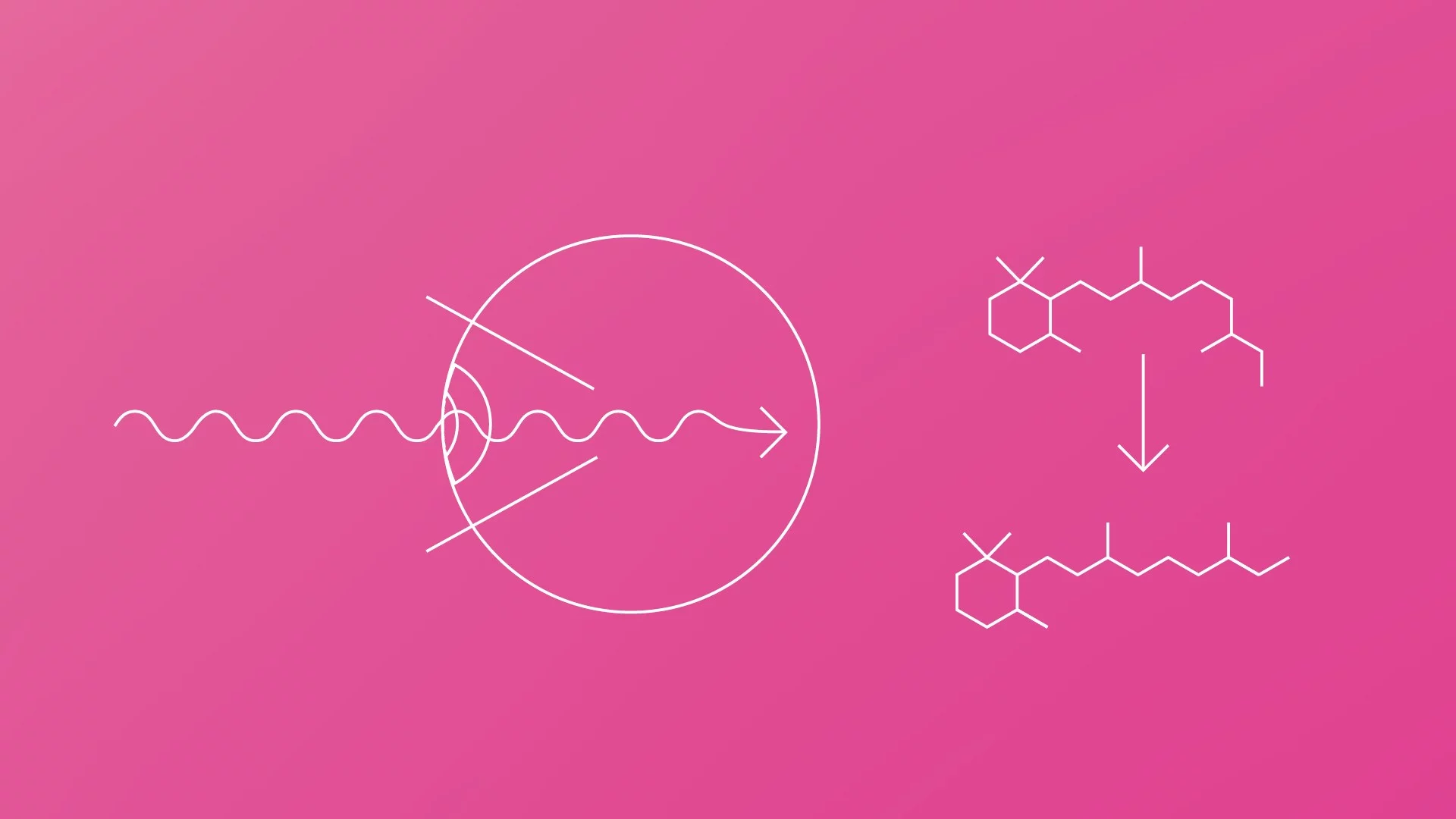

Une information instantanée dans l’œil

Dans la nature, les réactions chimiques ultrarapides se produisent aux niveaux les plus divers. Par exemple, elles nous empêchent d’attraper constamment des coups de soleil en transformant les rayons UV incidents en chaleur dans le génome des cellules, avant que des dommages ne surviennent. Des réactions chimiques très rapides se produisent également dans la rétine de nos yeux. Le rétinal traduit la lumière incidente en information et le nerf optique la transmet au cerveau. Si une particule lumineuse – appelée «photon» – atteint cette molécule recourbée, elle se redresse instantanément dans sa longueur et stimule par là même le nerf optique. Au laser à rayons X à électrons libres SwissFEL, d’autres groupes de recherche du PSI étudient ce processus de manière expérimentale. Le rétinal s’allonge en seulement 400 femtosecondes environ, soit à peine un demi-milliardième de seconde. En revanche, dans le simulateur quantique de Cornelius Hempel, le calcul se fait en quelques confortables millisecondes. L’avantage est que le chercheur peut étudier avec précision ce qui se passe lors de la déformation de la molécule et comment les atomes coopèrent.

Un simulateur quantique fonctionne le plus souvent de manière analogique, alors qu’un ordinateur quantique fonctionne de manière numérique. Les bits quantiques (ou qubits) du calculateur quantique connaissent les états binaires 0 et 1, avec lesquels travaillent les ordinateurs classiques, mais à une différence près: les qubits peuvent adopter simultanément les deux états dans des proportions variables. Ce qui augmente considérablement leur puissance de calcul pour certaines tâches.

Le rétinal est une molécule située dans la rétine. Exposé à la lumière, il change de forme et un signal est envoyé au cerveau. Cela ne dure qu’un demi-milliardième de seconde. Cornelius Hempel reproduit ce processus à l’aide de son simulateur quantique. La résolution temporelle extrêmement précise qu’il obtient complète les recherches expérimentales d’autres scientifiques du PSI. © Studio HübnerBraun

Alimenter en données l'ordinateur quantique

Que se passerait-il si l’on pouvait combiner le simulateur quantique et l’ordinateur quantique, c’est-à-dire les modes analogique et numérique? On obtiendrait un simulateur quantique que l’on pourrait alimenter avec des informations numériques. Andreas Elben et Andreas Läuchli, du Centre de calcul scientifique, théorie et données du PSI, ont réuni le meilleur des deux mondes dans une publication pionnière parue dans Nature, l’une des revues scientifiques spécialisées les plus renommées. Avec les scientifiques de Google et d’universités de cinq pays, ils ont montré comment calculer, avec un calculateur quantique de seulement 69 qubits, des processus de dynamique quantique tels que la diffusion de la chaleur dans un liquide, lorsqu’on mélange deux substances à différentes températures dans une réaction chimique.

Ce concept, qui ouvre la voie au simulateur quantique universel, devrait être utilisé dans divers domaines de la physique. Les pièges à ions de Cornelius Hempel conviennent également à un simulateur quantique universel.

Les phénomènes quantiques sont présents dans de nombreux produits actuels et futurs, auxquels notre travail peut contribuer.

Des moineaux perchés sur la ligne électrique

Cornelius Hempel a disposé plusieurs dizaines d’ions dans une chambre. Ils sont perchés comme des moineaux sur une ligne électrique. Il doit les inciter à calculer à l’aide d’un rayon laser depuis l’extérieur, ce qui ne pose aucun problème vu leur nombre. Cependant, si l’on souhaite disposer à l’avenir de millions de qubits sur une puce, les lasers devront être intégrés à la puce et activés et désactivés individuellement. On parle ici de «photonique intégrée». Cela existe déjà dans les centres de données, mais ces lasers intégrés, d’une part, sont trop grands et, d’autre part, émettent des longueurs d’onde dans l’infrarouge profond. Or, les calculateurs quantiques ont besoin de lumière visible. «C’est la raison pour laquelle nous développons nous-mêmes ces technologies au PSI», explique Cornelius Hempel. Il en résultera peutêtre un jour des processeurs hybrides, sur lesquels les atomes et les lasers d’un ordinateur quantique seront réunis avec de l’électronique au silicium traditionnelle.

Ces technologies sont encore loin d’une application commerciale. D’autres groupes, au PSI, travaillent à combler cette lacune. Dont Kirsten Moselund et son équipe au Laboratoire des technologies nanométriques et quantiques du Centre des sciences photoniques du PSI.

Aujourd’hui, de nombreuses industries – comme l’électronique, les techniques de mesure ou encore la photonique – profitent des développements de l’informatique quantique. «Au PSI, une très grande partie de la recherche se penche sur des phénomènes que nous aimerions comprendre jusqu’au niveau de la physique quantique, souligne Cornelius Hempel. Et des phénomènes quantiques, il y en a dans de nombreux produits, actuels et futurs, auxquels notre travail peut apporter une contribution décisive.»