De nouveaux résultats issus de la recherche en climatologie à partir de carottes de glace de l'Altaï en Sibérie

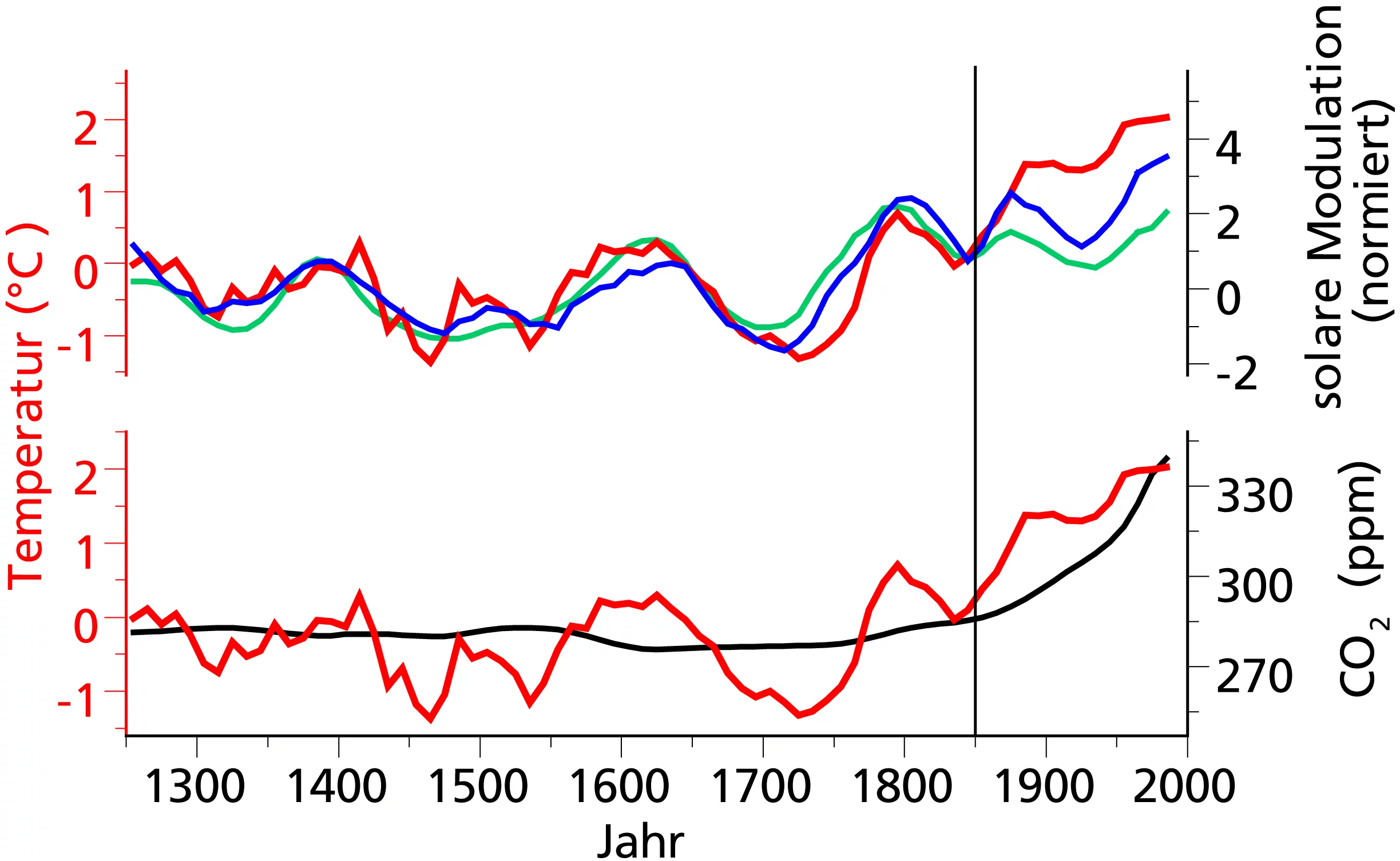

Une carotte de glace forée dans le glacier du Belukha dans l'Altaï, en Sibérie, par une équipe de recherche russo-suisse, sous la direction de l'Institut Paul Scherrer (PSI), vient enrichir les connaissances en matière de climatologie. Grâce à des isotopes de l'oxygène contenus dans la glace, les températures des 750 dernières années ont pu être reconstituées. Les chercheurs ont trouvé une corrélation très étroite entre les températures régionales et l'activité du soleil pendant la période de 1250 à 1850, et en concluent que le soleil était un paramètre important dans l'amplitude des oscillations de la température dans l'Altaï. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les températures reconstituées suivent le cycle d'évolution de l'activité solaire avec un retard de 10 à 30 ans. Toutefois, la forte augmentation de la température dans l'Altaï entre 1850 et 2000 ne peut pas s'expliquer par l'activité solaire, mais par la concentration croissante en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est le thème développé par les chercheurs dans l'édition en ligne de la revue spécialisée Geophysical Research Letters.

La chaîne de l'Altaï se trouve à la frontière entre la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine et fait partie des régions de la terre qui bénéficient d'un climat continental particulièrement marqué. En 2001, une équipe de recherche internationale dirigée par Margit Schwikowski (Institut Paul Scherrer) a foré une carotte de glace de 139 m de long dans le glacier du Belukha, à proximité du plus haut sommet de l'Altaï. Après des travaux considérables menés en laboratoire, cette carotte de glace a maintenant livré ses secrets.

Une carotte de glace en guise de thermomètre

La carotte de glace a été sciée en 3 600 échantillons à -20°C dans la chambre froide du PSI. Sa teneur en isotopes d'oxygène 16O et 18O a été analysée à l'aide d'un spectromètre de masse isotopique. On a pu montrer que le rapport de ces isotopes stables de l'oxygène suivait l'évolution des températures mesurées dans une station de mesure située à proximité. C'est pourquoi ce paramètre peut servir de mesure pour les températures du passé. L'échantillon le plus profond a été daté de l'an 1250, indiquant que la carotte de glace contenait des informations climatiques des 750 dernières années.

L'activité solaire influence l'évolution des températures

L'intensité du rayonnement solaire n'est pas une constante. Elle varie de 1 367 watts par mètre carré lors d'un cycle. Le cycle le plus connu a une durée moyenne de 11 ans. Ce n'est que depuis 1978 que l'on peut procéder à des mesures directes de l'activité solaire. Cependant, dès 1610, le nombre de taches solaires, mesure de l'activité solaire, est observé par des télescopes. Pour la période précédente, on obtient des informations sur l'activité solaire par d'autres méthodes indirectes: l'analyse des radionucléides cosmogènes 10Be des carottes de glace polaire et du 14C des anneaux des arbres, dont la teneur dépend également de l'activité solaire. Dans l'Altaï, au cours de la période de 1250 à 1850, les températures régionales montrent une forte corrélation avec l'activité solaire reconstituée. Cela signifie qu'à cette époque, les modifications de l'activité solaire constituaient une force motrice essentielle des fluctuations de température.

La température suit le soleil

Il est intéressant de noter que les températures régionales suivent le cycle d'évolution de l'activité solaire avec un décalage de 10 à 30 ans. L'étude réalisée par les chercheurs de PSI est la première au cours de laquelle un tel décalage a été observé pendant une période de plus de 500 ans. Étant donné que l'influence de l'activité solaire sur le climat n'a pas encore été définitivement élucidée, de telles observations contribuent grandement à leur compréhension. Selon différents auteurs, l'influence indirecte du soleil sur les modifications des températures par le système océan-atmosphère représente l'un des éventuels mécanismes et pourrait expliquer ce retard de 20 ans en moyenne. C'est dans des zones à fort rayonnement solaire, c-à-d. dans les régions sous-tropicales et tropicales, que l'eau de mer se réchauffe le plus. Dans l'océan, l'énergie thermique est transportée des basses latitudes vers les hautes latitudes, où elle est à nouveau libérée dans l'atmosphère. Compte tenu de la grande capacité thermique des océans et des vitesses variables des courants, il s'agit de processus très retardés. Les modifications de la circulation atmosphérique dans l'Atlantique nord, qui sont responsables des fluctuations de température dans l'Altaï, pourraient déjà avoir été initiées en moyenne 20 ans plus tôt dans l'océan tropical par des modifications du rayonnement.

La forte augmentation des températures au cours du 20e siècle ne peut pas s'expliquer par le soleil

Notre étude fait la distinction entre la période pré-industrielle (1250-1850) et la période couvrant les 150 dernières années

, souligne Anja Eichler, scientifique à l'Institut Paul Scherrer. Elle poursuit en déclarant: Alors qu'au cours de la période pré-industrielle, les modifications de l'activité solaire étaient la cause principale des fluctuations des températures, les températures enregistrées dans l'Altaï au cours de 150 dernières années présentent une augmentation beaucoup plus importante que l'activité solaire. Cette forte augmentation est en corrélation avec l'augmentation du CO2, un gaz à effet de serre, enregistrée à cette époque. Les résultats de nos études régionales indiquent que les modifications de l'activité solaire expliquent moins de la moitié de l'élévation des températures dans l'Altaï depuis 1850. Cette observation concorde avec des études plus globales, basées sur la reconstitution des températures dans l'hémisphère nord.

Ce travail est le fruit d'une collaboration entre l'Institut Paul Scherrer et Eawag – L'Institut de Recherche de l'Eau du Domaine des EPF, le Oeschger Centre for Climate Change Research et le département de chimie et de biochimie de l'université de Berne, ainsi que l'Institut des problèmes de l'eau et de l'environnement de Barnaul (Russie).

Contact

Publication originale

-

Eichler A, Olivier S, Henderson K, Laube A, Beer J, Papina T, et al.

Temperature response in the Altai region lags solar forcing

Geophysical Research Letters. 2009; 36(1): L01808 (5 pp.). https://doi.org/10.1029/2008GL035930

DORA PSI

À propos du PSI

L'Institut Paul Scherrer PSI développe, construit et exploite des grandes installations de recherche complexes et les met à la disposition de la communauté scientifique nationale et internationale. Les domaines de recherche de l'institut sont centrés sur des technologies d'avenir, énergie et climat, innovation santé ainsi que fondements de la nature. La formation des générations futures est un souci central du PSI. Pour cette raison, environ un quart de nos collaborateurs sont des postdocs, des doctorants ou des apprentis. Au total, le PSI emploie 2300 personnes, étant ainsi le plus grand institut de recherche de Suisse. Le budget annuel est d'environ CHF 450 millions. Le PSI fait partie du domaine des EPF, les autres membres étant l'ETH Zurich, l'EPF Lausanne, l'Eawag (Institut de Recherche de l'Eau), l'Empa (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche) et le WSL (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage). (Mise à jour: juin 2025)