Daten des Paul Scherrer Instituts von der Messtation auf dem Jungfraujoch liefern wichtige Erkenntnisse.

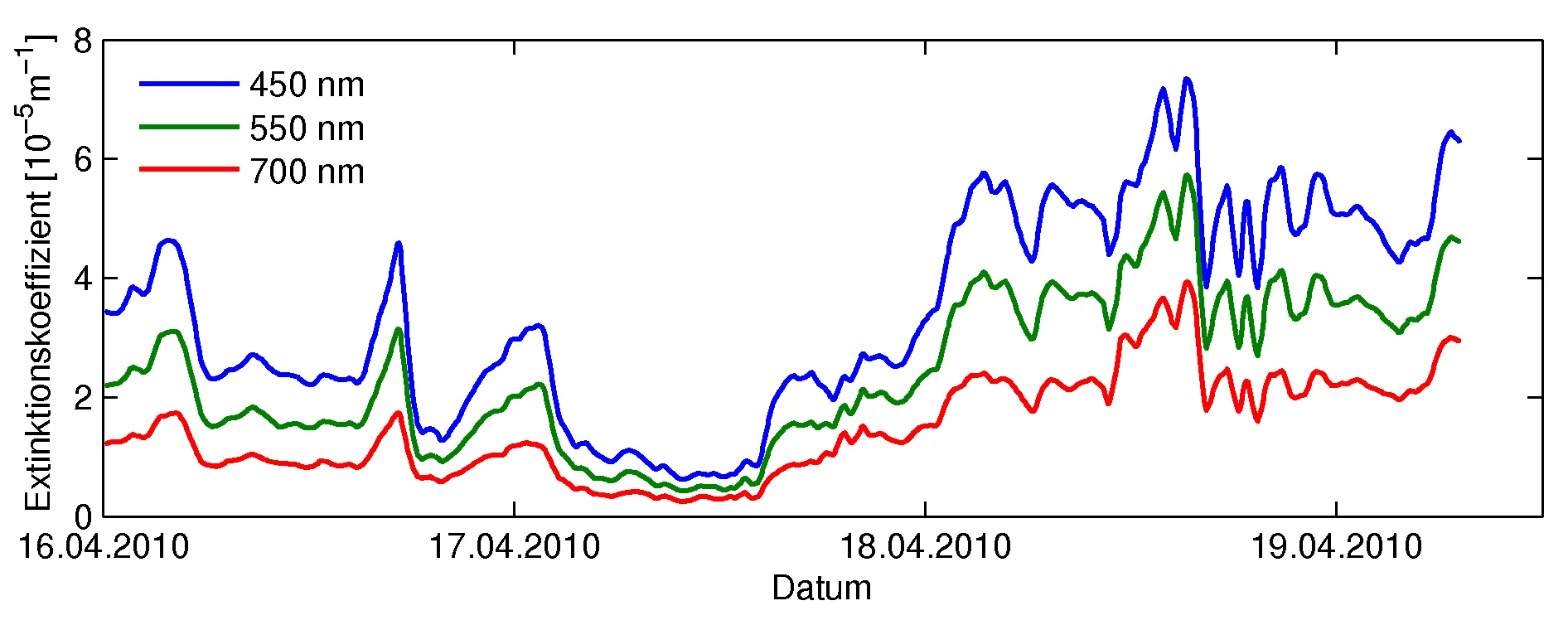

Die Eruption des isländischen Vulkans Eyjafjallajokull hat das Fliegen in grossen Teilen Europas zum Erliegen gebracht. Die Entscheide beruhten vor allem auf Modellrechnungen. Wie gefährlich ist nun diese Vulkanasche für Flugzeuge? Um dies abschätzen zu können, muss man vor allem die Masse der Vulkanasche kennen. Diese ist jedoch nur sehr schwierig zu bestimmen. Es gibt einerseits sehr viele Geräte, die die Masse des Feinstaubs kontinuierlich bestimmen, allerdings werden diese Geräte fast ausschliesslich am Boden betrieben. Und weil die Vulkanasche sich nicht am Boden, sondern in einigen Kilometern Höhe bewegt, können diese Geräte dafür nicht verwendet werden. Andererseits gibt es sogenannte Lidar-Instrumente (Light detection and ranging), die – ebenfalls vom Boden aus betrieben – mit einem Laser Vertikalprofile aufnehmen können. Alle diese Geräte waren europaweit während des letzten Wochenendes im Einsatz. Allerdings erhält man mit diesen Instrumenten im besten Fall den sogenannten Extinktionskoeffizienten, der beschreibt, wie stark sich ein Lichtstrahl beim Passieren der Luftschicht abschwächt. Damit liefern diese Instrumente Informationen, auf welcher Höhe sich die Vulkanasche-Schicht befindet, es lässt sich jedoch nicht eruieren, wie hoch ihre Massenkonzentration ist.

Das Paul Scherrer Institut betreibt auf dem Jungfraujoch seit über 15 Jahren kontinuierlich ein Aerosol-Messprogramm. Dieses Programm ist eingebettet in das Globale Überwachung der Atmosphäre-Programm

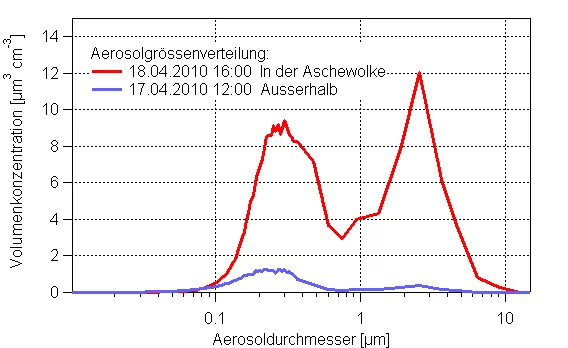

der Weltorganisation für Meteorologie und hat zum Ziel, die Auswirkungen des Aerosols auf das Klima zu bestimmen. Dazu wird eine Vielzahl von relevanten Grössen kontinuierlich gemessen, wie zum Beispiel der oben erwähnte Extinktionskoeffizient, aber auch die Grössenverteilung, die Gesamt-Anzahl der Partikel oder die Anzahl der Partikel, die in der Lage sind, Wolkentröpfchen zu bilden. Daneben misst die Empa im Rahmen des Nationalen Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe-Projekts

, NABEL, die Massenkonzentration des Feinstaubs.

Allerdings bildet die Vulkanasche nur eine relativ dünne Schicht, und es ist nicht anzunehmen, dass die Messungen auf dem Jungfraujoch zufälligerweise gerade das Maximum der Aschenkonzentration liefern.

Die Kombination der erhobenen Daten erlaubt es nun aber, das Verhältnis der Massenkonzentration zum Extinktionskoeffizienten zu bestimmen, und so die Lidar-Daten auf Vertikalprofile der Massenkonzentration umzurechnen. Auch andere Grössen, wie zum Beispiel die Konzentration der grösseren Partikel, die durch Messungen der Schweizer Firma Metair während des letzten Wochenendes mit einem Motorsegelflugzeug bestimmt wurden, lassen sich so auf eine Massenkonzentration umrechnen. Damit wird eine räumliche Übersicht über diese Massenkonzentration möglich.

Kontakt

Prof. Dr. Urs Baltensperger

Leiter des Labors für Atmosphärenchemie

Paul Scherrer Institut PSI

+41 56 310 24 08

urs.baltensperger@psi.ch

[Deutsch, Englisch]

À propos du PSI

L'Institut Paul Scherrer PSI développe, construit et exploite des grandes installations de recherche complexes et les met à la disposition de la communauté scientifique nationale et internationale. Les domaines de recherche de l'institut sont centrés sur des technologies d'avenir, énergie et climat, innovation santé ainsi que fondements de la nature. La formation des générations futures est un souci central du PSI. Pour cette raison, environ un quart de nos collaborateurs sont des postdocs, des doctorants ou des apprentis. Au total, le PSI emploie 2300 personnes, étant ainsi le plus grand institut de recherche de Suisse. Le budget annuel est d'environ CHF 450 millions. Le PSI fait partie du domaine des EPF, les autres membres étant l'ETH Zurich, l'EPF Lausanne, l'Eawag (Institut de Recherche de l'Eau), l'Empa (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche) et le WSL (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage). (Mise à jour: juin 2025)